「“私はあなたの『アイヌ』ではない”」:小田原のどかが見た「ウポポイ(民族共生象徴空間)」

今年7月に開業した北海道白老郡白老町の「ウポポイ(民族共生象徴空間)」。「国立アイヌ民族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」によって構成されるこの国立施設が誕生した背景を踏まえ、「語られていないこと」について小田原のどかが論じる。

民族共生象徴空間とは何か

2020年7月12日、北海道白老郡白老町に「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が開業した。本来は4月24日に開業が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2回の延期を経てのオープンとなった。同施設の「愛称」であるウポポイとはアイヌの言葉で「(おおぜいで)歌うこと」を意味するといい、2018年に一般公募によって決定した。民族共生象徴空間という名称は、閣議決定された内容に基づいている。

「アイヌ文化の復興と発展のナショナルセンター」と銘打たれたウポポイ(民族共生象徴空間)について、公式ウェブサイトは本施設がつくられた背景と目的を、以下のように説明している。

ウポポイは日本の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・発展のための拠点となるナショナルセンターです。また、我が国が将来に向けて、先住民族の尊厳を尊重し差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として整備するものです。(*1)

このようなコンセプトを有するウポポイ(民族共生象徴空間)は、「国立アイヌ民族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」を主要な施設として構成されている。国立アイヌ民族博物館は「先住民族アイヌの歴史と文化を主題とした日本初・日本最北の国立博物館」、国立民族共生公園は「先住民族アイヌの文化を五感で感じるフィールドミュージアム」、慰霊施設は「アイヌの人々による尊厳ある慰霊を実現」がその設立主旨であるという(*2)。

いったいなぜ、民族共生象徴空間はつくられたのか。さかのぼること2014年6月、「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』の整備及び管理運営に関する基本方針」(以下、「基本方針」)が閣議決定された(*3)。ここにおいて「民族共生の象徴となる空間」が白老町ポロト湖畔につくられることが決まり、「内閣官房アイヌ総合政策室」が組織される。

この閣議決定の背景にあるのが、2007年9月13日に国連で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」である。国際法上の法的拘束力こそないが、先住民族に対する差別の禁止と先住民族の権利の明確な保持、そして彼ら自身が目指す経済・社会的開発の継続を促進することが明記され、143ヶ国の賛成、4ヶ国の反対、11ヶ国の棄権で採択された。日本は賛成票を投じている。

この国際連合宣言をふまえ、2008年6月に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が衆議院および参議院において全会一致で採択される。政府は同決議を受け「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置。有識者懇談会は報告書をまとめ、2009年7月に公開した(*4)。ここで「民族共生の象徴となる空間の整備」の必要が議論されたことが、民族共生象徴空間という名称へと直接的につながっていく。

さて、2009年に公表された有識者懇談会の報告書は、「1 今に至る歴史的経緯」「2 アイヌの人々の現状とアイヌの人々をめぐる最近の動き」「3 今後のアイヌ政策のあり方」の3つの内容が検討されたことを伝えている。「今に至る歴史的経緯」として、以下の内容が示された。

文明開化の流れの中、明治政府は、日本全土の「陋習」[引用者注:ろうしゅう。いやしい習慣のこと]を廃止していく。そこでは、民族性の異なるアイヌの文化の独自性は留意されず、「陋習」などとみなされて制限あるいは禁止されていった。[…]明治後半には和人の子弟とは別学を原則とする「土人学校」などと呼ばれた学校が設置され、アイヌの子弟の就学率の向上は見られたが、授業では自らの親や祖父母が受け継いできた言葉ではない日本語の習得が優先された。アイヌの人々の家族の中でもアイヌ語が使われる機会が減り、今日の言語存続の危機を招く契機となった。 明治に入ってからは、和人が大規模に北海道へと移住し開拓が進展する。[…]近代的な土地所有制度の導入により、アイヌの人々は狩猟、漁撈、採集などの場を狭められ、さらに狩猟、漁撈の禁止も加わり貧窮を余儀なくされた。また、民族独自の文化の制限・禁止やアイヌ語を話す機会の減少は、アイヌの人々の和人への同化を進め、その文化は失われる寸前に至った。このように近代国家形成過程の中で、土地政策や同化政策などにより、先住民族であるアイヌの文化は深刻な打撃を受けた。

くわえて「今後のアイヌ政策のあり方」として、以下の内容が記されている。

今後のアイヌ政策は、国の政策として近代化を進めた結果、アイヌの文化に深刻な打撃を与えたという歴史的経緯を踏まえ、国には先住民族であるアイヌの文化の復興に配慮すべき強い責任があるということから導き出されるべきである。 明治以降、同化政策が進められる中で、アイヌの人々は差別や偏見に苦しんできた。現在でもこの問題は解消されたとはいえない。こうした差別や偏見を解消するとともに、今後、新たなアイヌ政策を円滑に推進していくためには、アイヌの人々について、国民の正しい理解と知識の共有が不可欠である。

このような経緯から「民族共生の象徴となる空間」は必要とされた。2014年に閣議決定された「基本方針」では今後のアイヌ政策に同報告書をふまえることが明記されている。また、アイヌ政策推進会議では、アイヌの人々の意見を踏まえつつ、総合的かつ効果的なアイヌ政策の推進が目指されることが確認された。

さて、同報告書には民族共生象徴空間について、「これらの施設及び空間は、本報告書のコンセプト全体を体現する扇の要となるものであり、我が国が、将来へ向けて、先住民族の尊厳を尊重し差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴としての意味を持つものである」と記されている。

肝心の民族共生象徴空間は、そのようなコンセプトを体現した施設となっているのか。筆者が本施設を訪ねた7月末の時点では、残念ながら「扇の要」たりえているとはとても言えない状態であった。

民族共生象徴空間は3つの主要施設からなると先に書いた。国立民族共生公園はたしかに「先住民族アイヌの文化を五感で感じる」ための工夫が施されていた。この公園には「体験交流ホール」「体験学習館」「工房」「伝統的コタン」などがあり(「伝統的コタン」については「伝統的」という語の用法に注釈が必要であると思われるが)、体験プログラムも多く用意され、「アイヌ古式舞踊の上演や伝統芸能体験、食文化体験や伝統工芸品の製作体験等を通じてアイヌ文化を体感する」ことができる。

また、特筆すべきは公園内の植生である。ここにはエゾヤマザクラ、オノエヤナギ、オヒョウなどアイヌ文化と関わりが深い40種類以上の樹木、草花が「整備」されている。これは同施設がポロト湖の湖畔に位置していることと深い関わりがある。そもそもなぜ白老町に民族共生象徴空間はつくられたのか。白老の歴史を簡単に振り返っておきたい。

白老という町名は、アイヌ語の「シラウオイ(siraw-o-i)」(アブ・多い・所)に由来するという。1856(安政3)年、仙台藩が白老に仙台陣屋を設置し、塩釜神社を建立した。町史ではこの年を「白老開基の年」と定めているが(*5)、ポロト湖畔に縄文時代の遺跡が点在していることからもわかるように、白老には長い歴史がある。

ポロト湖は、温暖化により海水面が現在より5メートル高かった縄文早期(12000~7000年前)に原形となる潟湖が形成したとされる。民族共生象徴空間の西側の湖畔には「ポロト自然休養林」がある。1975年に「ポロト自然休養林指定白老町促進期成会」が組織されてから、白老町は国と協力して森づくりに取り組んできた。

話が前後するが、1967年、白老民俗資料館が開館した。ここではチセ(茅葺家屋)、プ(茅葺倉庫)、ヘペレセッ(クマの檻)などが資料館建設に先駆けて屋外に復元公開されていた(*6)。初代館長の森竹竹市は『若きアイヌの詩集 原始林』『今昔のアイヌ物語』などの著作を残したアイヌの歌人・文筆家であった。森竹はアイヌの風習の聞きとりや各家庭に伝わる祭具や日用品などの収集に精力を注ぎ、それらが資料館の展示品となった。森竹のほかにも同地にはアイヌ文化の伝承者が多数おり、組織的な伝承が展開された。

1981年には元北海道大学教授・児玉作左衛門が収集したアイヌの有形民俗資料3000点が寄託され、民俗資料館を引き継ぐかたちでアイヌ民族博物館が開館する。世界で初めて「アイヌ民族」を館名に冠し、アイヌ民族自らが経営する博物館が実現した。同館は、民俗資料館時代から継続してきた普及・伝承活動を通じ、フィンランド、スウェーデン、カナダ、台湾などの少数・先住・原住民族の資料を公開する博物館施設とも交流を重ねてきたという。

アイヌ民族博物館は、民族共生象徴空間の開業にともない2018年に閉館した。博物館はアイヌ文化振興・研究推進機構と合併し、「公益財団法人アイヌ民族文化財団」へと名称が変更される。白老に白羽の矢が立ったのは、このような博物館を通じたアイヌ文化の保存、普及への継続的な取り組みと、豊かな自然環境が評価されたためである。

民族共生象徴空間に話を戻そう。国立民族共生公園の植物についてはガイドプログラムが用意され、フードコートではアイヌ文化を生かしたメニューが提供されている。「体験学習館」ではドーム型スクリーンを用いた動物視点の映像作品の上映が(映像体験としてのクオリティは決して高いとは言えない)、「体験交流ホール」ではユネスコ無形文化遺産に登録された「アイヌ古式舞踊」や英雄叙事詩の上演が行われ、「体験」が重視された学びがかたちづくられている。

ガイドなどを担当する職員たちは総じて高いホスピタリティを有しており(筆者は彼らの接客態度にディズニーランドのスタッフを想起した)、国立民族共生公園は総じて、アイヌの伝承、教育、理解の促進を図るための場として機能していたと言えるだろう。

国立アイヌ民族博物館の展示

やはり問題は国立アイヌ民族博物館である。同博物館は、シアター、基本展示室、特別展示室からなるが、施工については、2018年の一般競争入札の結果、竹中工務店と北海道札幌市に本社を置く総合建設業・田中組が受注先として決定した。建物の設計を久米設計が、展示を丹青社が担当している。

久米設計は国立アイヌ民族博物館の設計について、「この地を取り巻く自然林の稜線と連続する建物形状によって、周辺の豊かな自然と調和させるとともに、展示室前には、ポロト(湖) に開くパノラミックロビーを設け、象徴空間全体が感じられる計画としている。また、2階に展示、収蔵空間をまとめ、高床の「倉(アイヌ語で『プ』)」となる構成とし、それを二重外郭構造で包むことで、寒冷地での博物館としての機能を強化している」と説明している(*7)。

いっぽう展示については、博物館のウェブサイトでは「アイヌ民族の誇りが尊重される社会をめざし、多くの人にアイヌの歴史や文化を伝え、アイヌ文化を未来につなげていくために設立されました。展示は、アイヌ民族の視点で『私たち』という切り口で語る構成になって」いると解説されている。

パンフレットにも「『私たち』アイヌ民族の視点で語る6つのテーマ展示」という文言が大きく印字され、館内の各所でアイヌを主体とするという「私たち」が強調されている。以下は、館のパンプレットに記されている、基礎展示室のプラザ展示と6つの展示の見出しと概要である。

a アエキルシ プラザ展示 時間に限りがある来場者でも基礎的なことを知ることができるようにアイヌの代表的資料が並ぶ b イタ<ク> 私たちの言葉 [〈 〉は小文字、以下同] 口伝で語り継がれてきたアイヌ語のしくみや由来の地名などを音声と映像で紹介 c イノミ 私たちの世界 儀礼のための道具などを通じてアイヌの世界観の中心となるカムイの考え方、自然観、生死観について紹介 d ウレ〈シ〉パ 私たちのくらし 衣食住、文化の特色、地域差を紹介。文化の伝承に携わる現在の人々についてもスポットを当てる e ウパ〈シ〉クマ 私たちの歴史 地図と年表が連動する映像によって、現在に続くアイヌの歴史のひろがりとつながりを視覚化 f ネ〈プ〉キ 私たちのしごと 伝統的な生業のほか、現代を生きるアイヌの多様な仕事を紹介 g ウコア〈プ〉カ〈シ〉 私たちの交流他民族、他文化との交流をたどり、現在に続く民族共生のあり方を伝える

基礎展示室はこれらに加え、「探求展示」という体験型学習のための6つのテーマに対応した18のユニットが用意されているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から現在鑑賞は中止されている(2020年7月末時点)。特別展示室は年に数回企画展を開催し、筆者が訪れた際には「国立アイヌ民族博物館開館記念特別展 私たちが受け継ぐ文化 〜アイヌ文化を未来へつなぐ〜」展が開催されていた。

同博物館における問題は、基礎展示室に集中しているように思われる。これについて具体的に挙げていく前に、そもそもの違和を書いておきたい。民族共生象徴空間は「アイヌの人々の意見を踏まえ」てかたちづくれられることが「基本方針」で確認されていた。同施設にも同博物館にも多数のアイヌが関わっている。これは「我が国が将来に向けて、先住民族の尊厳を尊重し差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくため」の空間を実現するためである。

同館の「第一言語」はアイヌ語とされ、日本語は「第二言語」だ。館内の表記にはアイヌ語と日本語とが併記され、展示の解説パネルには日本語よりも先にアイヌ語が表示されることで、アイヌ語が第一言語であることがわかるようになっている。また「アイヌ語」とひと言で言ってもその方言には多様性があるとされるが、パンフレットによれば、「各地のアイヌ語を受け継ぐ人が書いたアイヌ語の解説文」は、「それぞれの執筆者の方言や表記法でアイヌ語を表示」したとされている。

第一言語としてアイヌ語を尊重するという同館の姿勢に異論はない。とはいえ、そのような「先住民族の尊厳の尊重」をなぜ和人がしなければならないのか、その経緯や背景について展示を通じて学ぶことが、ここで本来必要とされていることだろう。ここから追って述べていくが、本館の展示を通じてそのような「経緯や背景」を学ぶことには限界がある。

まず注目したいのは、「e ウパ(シ)クマ 私たちの歴史」の展示である。ここではパネルと実物資料、そして映像が、展示テーマへの理解を深める要素として用いられている。ここでの「私たちの歴史」展示には、「e.1 遺跡から見た私たちの歴史」「e.2 交易圏の拡大と縮小」「e.3 私たちの生活が大きく変わる」「e.4 現在に続く、私たちの歩み」という4つの小テーマが設定されている。

詳細にその内容を確認したいのが、「e.3 私たちの生活が大きく変わる」だ。解説パネルはこの小テーマを「南から和人、北からロシア人がやって来ると、19世紀後半にはアイヌの住む土地に日本とロシアの国境ができました。樺太や千島ではアイヌが北海道へ強制移住させられ、北海道では、和人がアイヌの住む場所を移動させました。いくつかの慣習が禁止され、サケ・マス類やシカなどの動物の捕獲も許されず、アイヌの生活は大きな打撃を受けました」と解説する(先頭表記はアイヌ語だがここでは割愛した)。

注意すべきは、ここにはそのような「強制移住」や「慣習の禁止」がどのような要請から行われたものであるのかの記載がないことである。もちろん「和人が」という記述はある。しかし、有識者懇談会の報告書に記されていた「明治政府は、日本全土の「陋習」を廃止してい」ったという、国家の要請があったという事実が抜け落ちてしまっている。

同様の問題は、同展示コーナーのアイヌの歴史についての15メートル近い長さの年表パネルにも見られる。ここでの「歴史」は3万年前から始まっているが、「1457年 コシャマインの戦い」「1669年 シャクシャインの戦い」「1789年 クナシリ・メナシの戦い」など和人に対するアイヌの蜂起に記述が割かれているほか、「1515年 ショヤ・コウジ兄弟率いるアイヌ勢が蠣崎光広(かきざき・みつひろ)と戦う」「1536年 タリコナ率いるアイヌ勢が蠣崎義広(かきざき・よしひろ)と戦う」「1643年 ヘナウケ率いるアイヌ勢が松前藩と戦う」などのアイヌの抵抗の歴史が年表化されている。

そして年表は「1869年 明治政府が北海道全体を日本の領土に編入し 開拓使を設置して本格的な統治を開始」「1871年 開拓使が伝統的習慣を禁止し、日本語の習得を奨励 政府が戸籍法を施行し、後にアイヌ民族にも適用」などと続くが、ここで真に語られるべきなのは、「奨励」や「適用」がどのような背景から行われたものであるのかということだ。

日本が近代的国家を形成していくなかで「発見」された「陋習(ろうしゅう)」とその禁止とは、わが国が実現すべき「近代的国家」にふさわしくない「いやしい習慣」や文化を持つ者たちを「劣った存在」と見なしたということにほかならない。そのような価値観をもとに、土地政策、同化政策が行われたという「歴史的経緯」を解説や資料によって学ぶことが、ここでの展示に求められていることではないのか。

本コーナーの展示では、ストロゾフ ヤコフ、千徳太郎治、金成マツ、荒井源次郎、知里幸恵らアイヌが紹介されるが、ここにアイヌ語の表記はない。前述の年表パネルもそうだ。くわえて、記述の主体もアイヌではなくなっている。コンセプトの徹底が行われていないことで、いっそう、この博物館で尊重されているはずの「私たち」とは誰であるのかという疑問が頭をもたげてくる。

つまるところ、国立アイヌ民族博物館は、有識者会議報告書に記された「今に至る歴史的経緯」のもっとも肝要な点を、「『私たち』アイヌ民族の視点」を導入することによって隠蔽してしまっている。深刻なのは、「アイヌ自身が語らないためにここでは解説はしない」という構図をつくっているように見えることだ。すなわち、そのような「隠蔽」があたかも「『私たち』アイヌ民族」の責任とも取れるように展示は構成されている。

「日本の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化」と言うとき、その「存立の危機」を招いたのはいったい誰なのか。その責任の所在を「『私たち』アイヌ民族」に語らせるのではなく、「『私たち』和人」の視点から明記することこそ、「ナショナルセンター」の役割ではないか。そのような姿勢が示されない限り、ここで行われているのは展示を通じた「新たな『同化』」にほかならない。

むろん、国立アイヌ民族博物館という場において、アイヌを「語られる・展示される対象」だけにとどめるのではなく、展示を通じて「アイヌ自らが語る」ことが実現されたことはすばらしいと思う。しかし、その構図だけをもって「共生」をうたうことに、筆者には耐えがたい違和がある。

先に抜粋したように、「国の政策として近代化を進めた結果、アイヌの文化に深刻な打撃を与えたという歴史的経緯を踏まえ、国には先住民族であるアイヌの文化の復興に配慮すべき強い責任がある」として、日本国の「責任」はすでに報告書に記されている。このような「歴史的経緯」が博物館の展示においていっそう重視されていくことを強く望む。

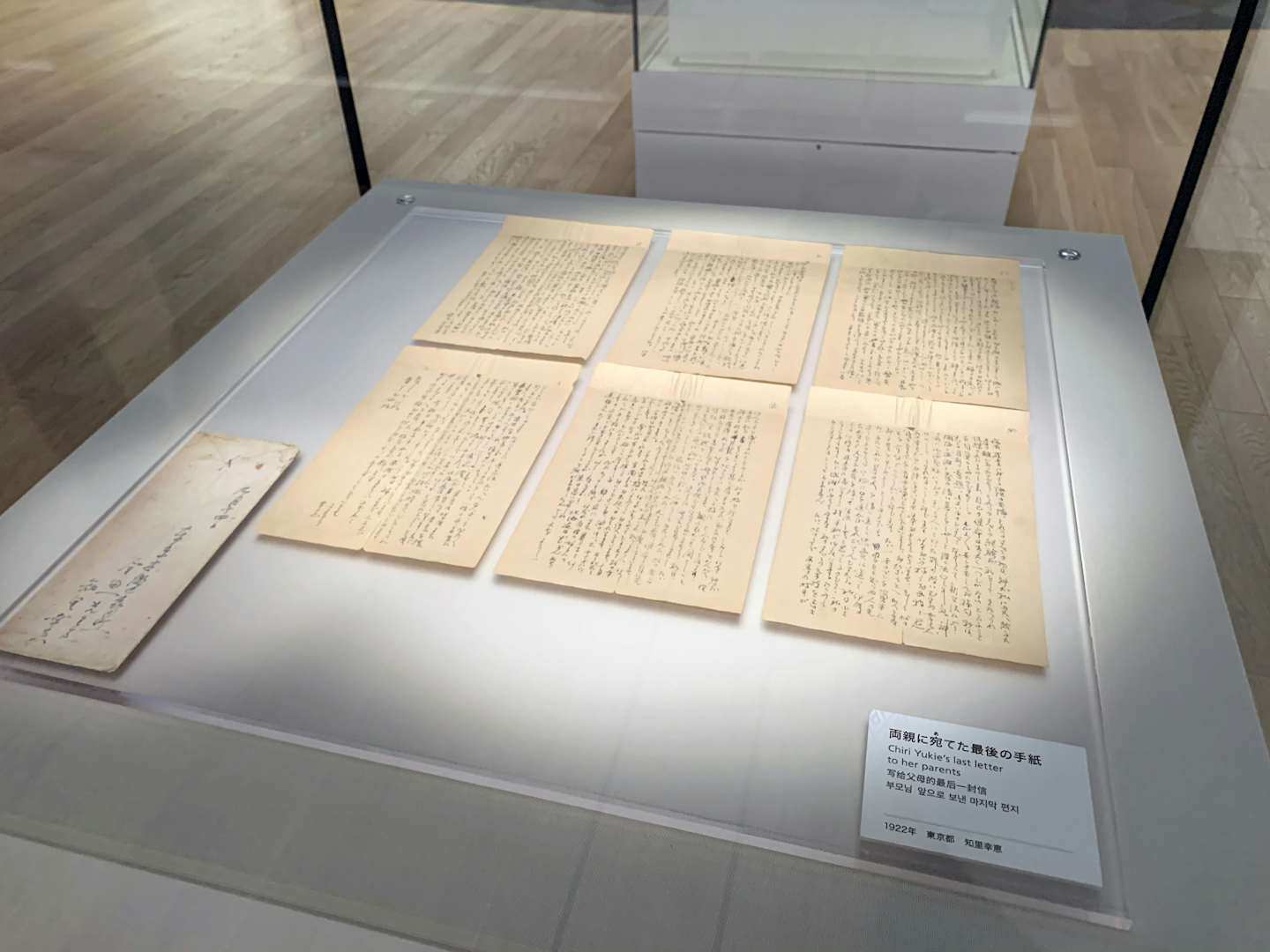

さて、展示の構成、そのつくられ方に大きな疑問はあるものの、同館にはいくつも興味深い実物資料がある。「e ウパ(シ)クマ 私たちの歴史」でとくに関心を引かれたのが、登別市出身のアイヌ・知里幸恵の「両親に宛てた最後の手紙」だ。『アイヌ神謡集』を著した彼女は、弟の真志保、兄の高央とともにアイヌ語研究に大きく貢献した人物だ。1922年には、アイヌ語と日本語の翻訳作業を行いながら言語学者・金田一京助宅に滞在していた。展示されている手紙は、重い心臓病を抱えていた知里幸恵が心臓発作で亡くなる4日前に書かれている。便せん6枚にびっしりとつづられた文字列には「神」という言葉が散見される。アイヌでありクリスチャンであったという知里の複雑な人物像が、細かな筆致からもうかがえる。

しかし解説の類がほとんどないため、この手紙が死の4日前に書かれていること、彼女の宗教的背景などを博物館内で知ることはできない。この女性がアイヌとしてどのように生き、翻訳などの研究に従事し、生涯を閉じたのか。知里の著作がその後のアイヌ文化の復権にもたらたした影響や、最後の手紙の詳細な内容など、充実した解説が追加されることを願ってやまない。

また実物資料としての見応えがおおいにあるのが、「e.4 現在に続く、私たちの歩み」の一部として展示されている『われらアイヌ民族』『民族連帯を求めて』『どっこいアイヌは生きて居る』などの和人からの差別への抗議を記録したアイヌの冊子類だ。しかしここも同様に、解説が充実しているわけではない。やはり、このような冊子がつくられ、アイヌが「民族連帯」「どっこい生きて居る」と言わなければならなかった背景にこそ光をあてる解説類の充実を求めたい。

くわえて、ぜひ歴史年表に加えてもらいたい出来事がある。1903年のいわゆる「人類館事件」だ。1903年、「第5回内国勧業博覧会」が大阪・天王寺で開催された。このとき「学術人類館」では、アイヌ・台湾高砂族(生蕃)、沖縄県(琉球人)、朝鮮(大韓帝国)、清国、インド、ジャワ、バルガリー(ベンガル)、トルコ、アフリカなどの合計32名の人々が、民族衣装姿で一定の区域内に住みながら日常生活を見せるという「生きた展示物」として扱われた。

当時様々な論争を引き起こした「人類館事件」には、展示をするということが権力の行使なのだという事実が端的に表れている。本事件は、「g ウコア〈プ〉カ〈シ〉 私たちの交流」の展示内で、「[…]博覧会場で生活しながら自らの文化を紹介させられました」とアイヌ視点からとおぼしき記載がある。しかしやはり、「紹介させられた」という一文だけでは、ここにある「見る/見られる」ことの非対称性と、そのような抑圧を強いた主体を焦点化することはできない。同館はこの「人類館事件」を真摯に受けとめ、「展示」という営為についての反省的な視点をもってしかるべきではないかと、和人のひとりである筆者は強く思う。

国立アイヌ民族博物館の展示は美しい。洗練されたディスプレイに陳列された繊細な刺繍や衣裳、儀式のための道具類には、見ることのよろこびをおおいに喚起される。とはいえ、この博物館を先住民族の美しい手技をガラスケースの外から鑑賞する場のみにとどめておくことは大きな損失である。どういうことか。

この博物館がつくられた背景に鑑みれば、この施設の真の存在意義とは、日本という国にとって近代化とは、帝国主義とは、植民地主義とはなんだったということを、展示を通じて現代を生きる者たちがともに考え、学び、そこでの失敗とあやまちを繰り返さないための場として機能してこそ果たされる。「先住民族の尊厳の尊重」とは、抑圧者の立場からそのような姿勢をはっきりと示すこと、そこからしか始めることはできないのではないか。