素材と時間、修復と制作のあいだで。田口かおり評 髙橋銑「二羽のウサギ / between two stools」展

若手アーティストの髙橋銑が、自身のルーツでもある作品の保存・修復をテーマとした個展を、The 5th Floor(東京)で開催した。本展について、保存・修復の専門家である田口かおりがレビューする。

とても深い井戸みたいなところ──「観察」と「問答」のあいだ

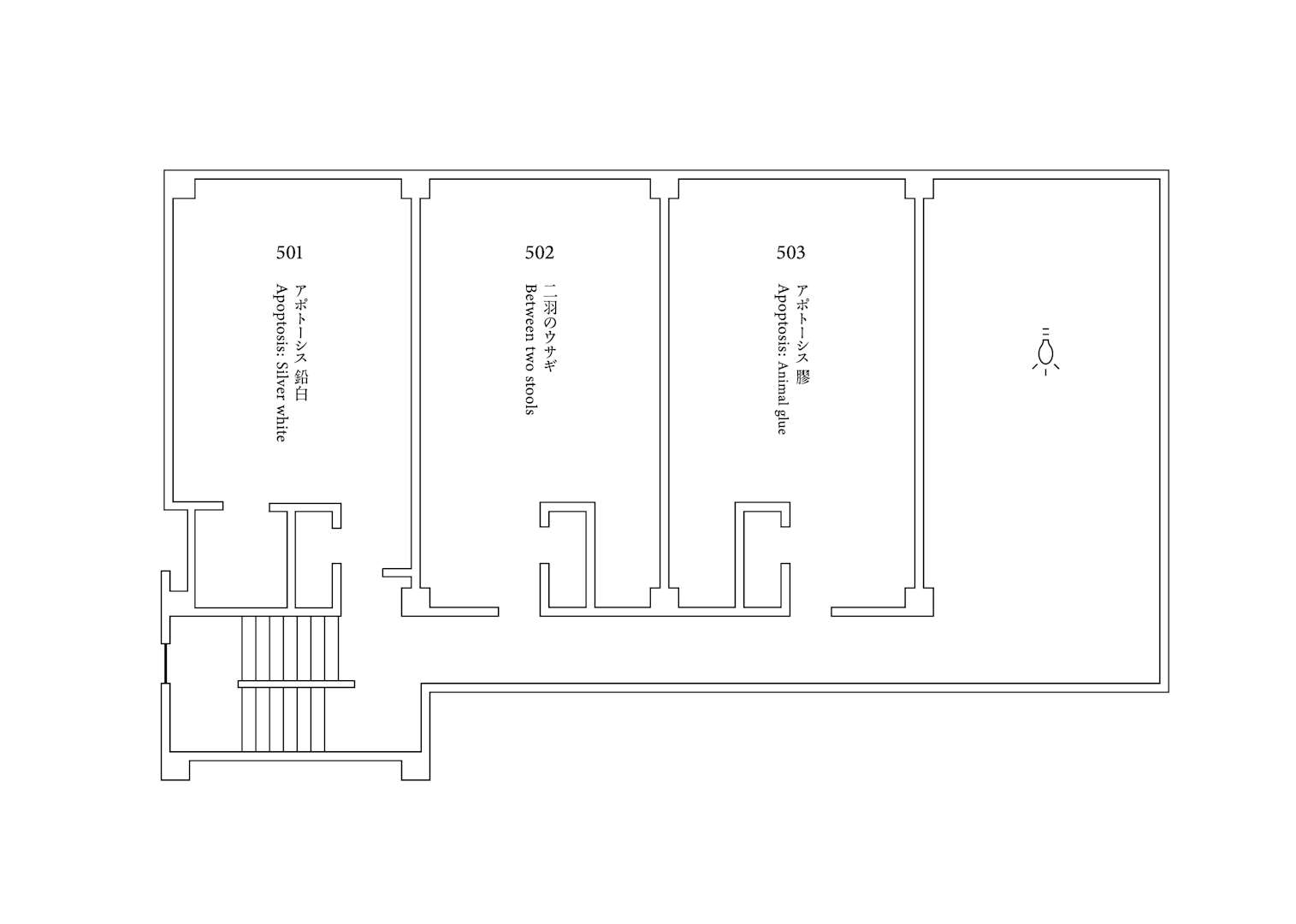

501号室、502号室、503号室。「二羽のウサギ / between two stools」は、3つの空間と3つの作品から構成されている。会場図面を参照すると、本展のタイトルでもある《二羽のウサギ》を中央に挟むかたちで、《アポトーシス 鉛白》と《アポトーシス 膠》が展示されていることがわかる。それぞれの部屋は独立した小細胞のように、そして空間を隔てる壁は核を内側に抱え込んだ細胞壁のようにも映る。展示図面から「細胞」というキーワードがすぐさま浮かんだのは、501号室と503号室の作品名に冠された「アポトーシス」に依るところが大きい。アポトーシスは、細胞が構成している組織をより良い状態に保つため、細胞自体に組み込まれた「自死」のプログラムを指す言葉だ。3つの部屋は、中央にウサギを、その左右に死を配置していることになる。

髙橋銑は、近現代彫刻の保存修復の現場に身を置きながら、現代美術の作家として活動を行っている。あらためて強調するまでもなく、彼が作品を「なおす手」を有していることは、制作の在り方──具体的には素材の選定や技法の取捨選択、展示方法、作品の未来を見据える眼差しに至るまでに大きな影響を及ぼしている。

キュレーターを務めた髙木遊は、本展について、芸術作品とはいったい何か、そしてその作品をつくり出す人間とは何者かを思考し続けてきた髙橋が「作品の時間性、そしてその生について思案する試み」である、と紹介している(*1) 。この試みを実施するにあたって、髙橋は作品に携わる人間たち(当然自身もそこに含まれる)の営みが作品に及ぼす影響──もっと言えば、保存修復の名のもとに行われる多種多様な「介入」によって時に大きく変化しうる作品の生の軌道に目を凝らし、3つの部屋を立ち上げた。

展覧会の動線をたどり、作品を順に見ていきたい。第一室(501号室)、《アポトーシス 鉛白》。古代ローマの時代から堅牢な白色顔料として多用されたものの、毒性の強さから法律で使用を禁止されるなど、徐々に白色絵具の主流から外れつつある「鉛白」を、髙橋は、大きな塊と、商品としてホルベイン社から発売されているシルバーホワイト330ml入りの油絵具缶という2つの形をもって提示した。塊に「Casting Date」として「2020.9.7」の日付がペンで書き込まれていること、また、金属紐で全体を固定するかのように括っている様子から、鉛白塊のなかで何かしらの物質が固化しつつある状態なのだと推測できる。絵具としては徐々に「消滅=死」へと向かいつつある鉛白が、未知の何かを内側に固める「型」、命を内包する卵の外殻として、静かに機能している。

第二室(502号室)の扉を開ける。真っ暗な部屋のなかに2つのスクリーンが置かれており、二羽のウサギの彫刻がそれぞれに映し出されている。彫刻家バリー・フラナガンが制作した2つのウサギの像である。一羽は1990年に制作され栃木県の宇都宮美術館に、もう一羽は1983年に制作され群馬県立館林美術館に所蔵展示されている。映像作品は、二羽のウサギの調査修復を担当した髙橋が、2作品の「調査・修復報告書」の内容を思わせるものを、淡々と(ほぼ)一文ずつ読み上げていく朗読によって進行する。つまり《二羽のウサギ》は、フラナガンの制作した二羽のウサギの調査修復をめぐる、ある種のオーラル・ドキュメンテーションとして出現しているのである。

設置年、サイズ、素材、鋳造方法、設置環境、調査所見、処置。内容は時に重複し、時に異なり、寄り添ったり離れたりしながら時系列に進んでいく。

ウサギの穴は、しばらくのあいだトンネルのようにまっすぐ進んでいて、それから急にすとーんと下がっていました。あんまり急だったので、気をつけようと思う間もなく、気がついたときにはもう落っこちていました。──とても深い井戸みたいなところを、ひゅーんと下へ 。 ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』(河合祥一郎訳、角川文庫、2015)

映像半ば、2020年8月の調査の時点で、設置環境やメンテナンス頻度の違いから二羽のウサギの保存状態に差異が生じていることが報告される。人々が容易に手でふれられる環境に置かれていたことで一部が「破損」したウサギと、展示場所が人々の往来から隔てられていたことで「守られた」ウサギ。

当然のことながら、処置が検討される。しかし、と髙橋は問答する。人々に親しまれていたウサギから「接触の痕跡」を除去するような修復は、作品の経年価値を──作品に刻まれてきた「生」の痕跡を──消除する行為にほかならないのではないか。その種の「介入」は本当に作品を「守る」ことにつながるのか。私はここに介入すべきなのか、すべきではないのか。どうすれば作品は「残る」ことになるのか。

鑑賞者の前に出現した二羽のウサギは、本展の英文タイトルである「between two stools(二兎を追うものは一兎も得ず)」の語句のままに、「介入すること」「介入しないこと」のどちらかを決定的な正解として選ぶことはできない髙橋の立場と、「破損」と「維持」の間で揺れ動く保存修復の使命を浮き彫りにする。そう、私たちは二羽のウサギを同時に追いかけて捕まえることはできないし、二脚の椅子に同時に腰掛けようとするやいなや隙間に転げ落ちてしまう。変化し続けるウサギの前で、髙橋は映像内の言葉を借りるならば「どうどうめぐり」の内側にあり、引き裂かれながら声を上げ続けている。

二羽のウサギの残像を目の奥に残したまま、第三室(503号室)の扉を開ける。入った途端、空気の質が異なっていることを感じる。室温が低いのだ。冷房から排出される風音が静かに聞こえてくる。

《アポトーシス 膠》は膠の塊である。その外観から、第一室で目にした《アポトーシス 鉛白》のなかに眠るのも本作品と同様の膠ではないか、と鑑賞者にふと想像が促される。絵画材料として、そして修復材料として、鉛白と同様に古くから重用されてきた膠は、有機物であり変質のスピードが速い。気温が上昇すれば現在の形状を保つことはできないし、プログラムされた死(アポトーシス)の兆候は、カビの発生や部分的な腐敗として、遠くない未来に訪れるだろう。

本作の大きな特徴として、「この作品の解剖を許可する」と作品本体に印字があることを挙げておかなくてはならない。近年、現代美術作品を購入・収蔵するにあたって、設営指示書や作業方針が概説された書類の作成や確認を制作者側にリクエストする例が報告されるようになった(*2)。髙橋が印字した「解剖許可」は、古いタイプライターやミシンを「解剖 dissect」し作品化するアーティスト、ジョン・ペラルタらの試みよりも、むしろ作品を調査・分析する修復家や、保存科学の専門家の姿勢を想起させる。「解剖許可文」をもって、制作者として作品の「死」の原因の追究を第三者に許す髙橋の態度は、素材をめぐる研究と「2020年に誕生した現代美術」についての研究の可能性を開くものともとらえうる。

3部屋を巡り終える。鉛白、金属、膠。あるいはそれをとりまく環境としての絵具販売店、公園、人間、冷房機器。空間を構成する「素材」たちの時間が屹立し、粒立って立体的に見えてくる。同時に《アポトーシス 鉛白》に書き込まれた「Casting Date」、《アポトーシス 膠》に刻まれた解剖許可文、そして《二羽のウサギ》のテクストからは、「つくり手」と「なおし手」の髙橋の気配が濃密に香る。つまるところ「イメージは決してひとつだけでは立ち行かない」のだし、「壁に掛けてある写真」──つまり、作品が見せているのは、「事物ではなく、事物の提示であり、事物を持ち、操る手」なのだ (*3)。

さて、保存修復に携わりながら制作を行う作家は、これまでにも多く存在した。修復を専門に行う技術者はすでに17世紀から存在していたが、修復家を「兼業」していた芸術家も少なくなかった(*4)。実家の家業が美術作品の保存修復であったことを明らかにしている1人に、ミケランジェロ・ピストレットがいる(ピストレットは14歳から25歳まで父親の修復工房で働いており、こうした歩みは部分的に髙橋を思わせるところがある)。現代においても、保存や修復を制作において主題の一柱とする作家は少なくない。こうした歴史や近年の動向を踏まえたうえで髙橋の作品に出会うとき、興味深い要素が2つある。

まずひとつには「修復」と「制作」の双方から距離を取りながら二者を疑い、注意深く観察する、きわだって冷静な視点。もうひとつは、観察しながら問答し、問答しながら観察し、その行為の合間に引き裂かれていく高橋の生々しい声である。どちらかを選ぶのでも、捨てるのでもなく、髙橋は「制作」と「保存修復」のあいだで観察と問答を繰り返し、冷静さと生々しい戸惑いの内に身を置いている。

今年7月から8月にかけてギャラリー「LEESAYA」で開催された展覧会「In a Grove」に出展された髙橋の作品《小さい頃はかみさまがいて》を構成するもののなかには、経年変化の過程で溶けて崩壊し続ける砂糖の笛や、その笛を吹く音声(溶けていくにしたがって音が出なくなっていく)が含まれていた。ここにおいても髙橋は、制作する自身と、作品を展示する自身、時間にさらされる作品、その前に立つ鑑賞者の各々を観察し、それぞれの意義を問い、「いかにつくり、いかに残すか」問答を繰り返していたように思われた。徐々にかすれていくホイッスルは「制作」と「保存修復」の狭間でいびつに揺れるメトロノームであり、同時に、生成消失をくまなく繰り返すこの世の事物にむけて発せられた警笛のように響いた。

《小さい頃はかみさまがいて》や「二羽のウサギ / between two stools」を前に思い出されるのは、美術批評家ウンベルト・バルディーニの「修復の理論」、すなわち、作品は三存在──制作者、時間、介入者──によって生成する、という一節である(*5)。三者の営みは本展において分断されることなく、3つの部屋、3つの作品のあいだを往来している。

中心に据えられた《二羽のウサギ》にも、やがて「死」が訪れるかもしれない。鉛白が変色し制作時の外観を失うように、膠が溶けて腐敗していくように。しかもその「死」は、髙橋が《二羽のウサギ》において懸念するように「過去に私が作品から削り落とした金属粉」によってもたらされる死かもしれないし、「過去に私が必死に守ろうとした劣化」によって引き起こされた「致命的な害」による死かもしれない。そうなれば、作品のその「死」は、予定された消滅としての「アポトーシス」ではなく、細胞外から与えられた何かしらの障害による事故死──人為的な「暴力」によってもたらされる死、つまり「ネクローシス」ともとらえうる。とはいえ、私たちはフラナガンのウサギの例を思い出さなくてはならない。作品を「生かし」「守る」道はひとつではないことを、子供たちの手のひらの指紋で覆われて「状態が良くない」フラナガンのウサギが、生き生きと残存していることを。

取り返しのつかなさの種類は無数にあり、仮設の積み重ねの上に作品は在る。私たちは、作品と、作品に否応なく「介入」する人間と、時間の営みをあまねく観察し、そこにおいて「守られたもの」と「守られなかったもの」双方について、証言を紡ぐ必要があるだろう。本展において髙橋が提示したのは、未決の開かれた時間のなかで漂う複数の選択であった。作家として、また修復に携わる者として、二羽のウサギをめぐる冒険譚を経た髙橋が、どのような作品を前に次の問答を始めるのか、楽しみでならない。

よっぽど深い井戸だったのでしょうか、さもなければよっぽどゆっくり落ちていったのでしょうか。とにかく、落ちながらまわりを見まわしたり、今度はなにが起こるんだろうと考えたりする時間がたっぷりありました。 ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』(河合祥一郎訳、角川文庫、2015)

*1──髙木遊「二羽のウサギ / between two stools」会場配布ハンドアウトより抜粋、2020年。

*2──Nodding, Helen., Egan, Louise. “The contemporary art of documentation”, Conservation Journal, Victoria and Albert Museum of Art, Spring 2011, Issue 59.

*3──ジャック・ランシエール『解放された観客』梶田裕訳、法政大学出版局、2013年、199頁。

*4──Dardes, Kathleen., Rothe Andrea. The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, 24–28 April 1995, Getty Publications, Los Angeles: 1998, p.237.

*5──Baldini, Umberto. Teoria del Restauro e Unità di Metodologia I&II, Firenze: Nardini Editore, 1978.