いま改めて問う、美術は戦争をどう描いてきたか──「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」(東京国立近代美術館)

東京・竹橋の東京国立近代美術館で、「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」が開催されている。報道内覧会もプレスリリースもないこの展覧会に込められた意図とは? 担当学芸員に聞いた。

文=山内宏泰

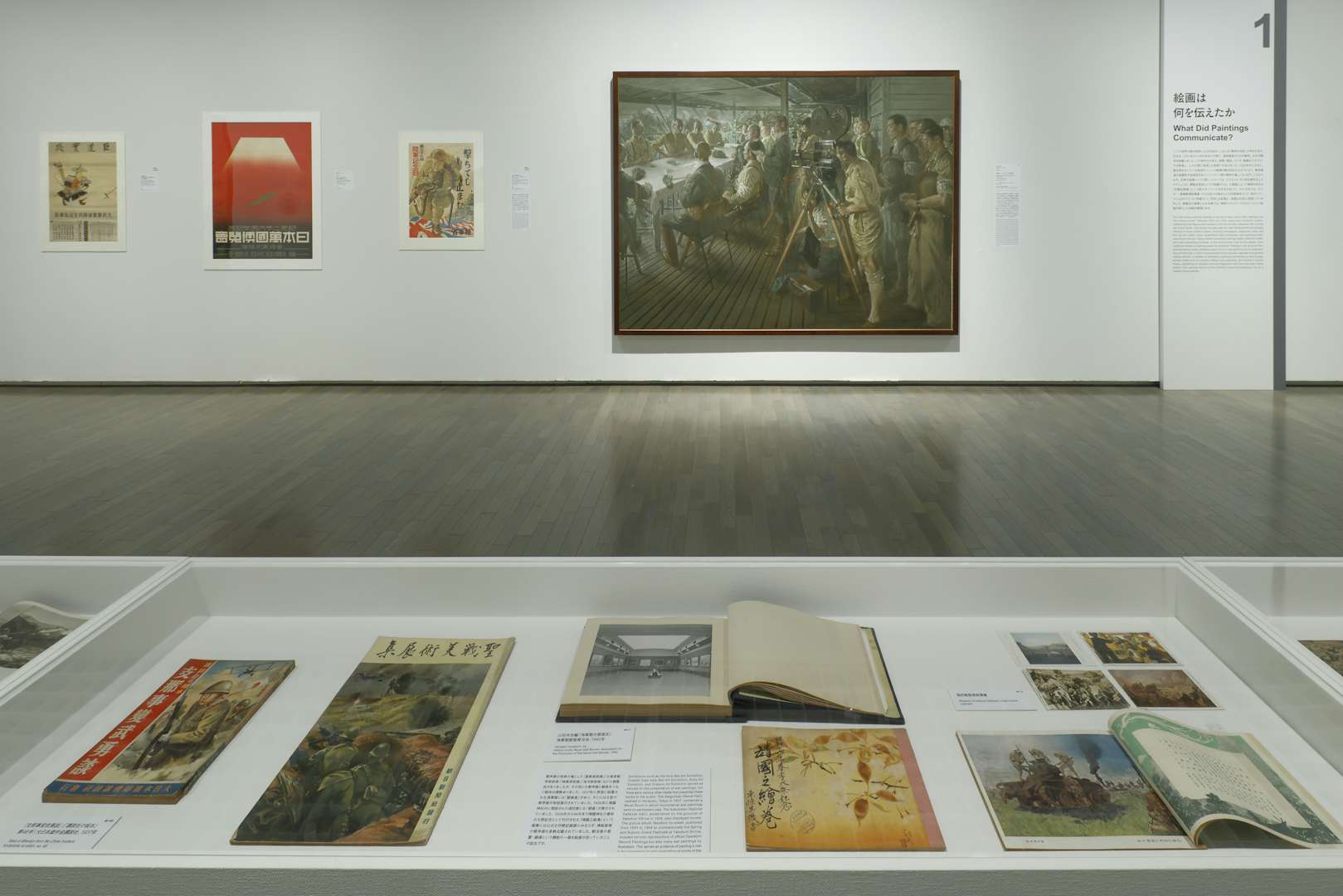

「美術が戦争をどのように伝えてきたかを検証する」ことは「戦争記録画」を保管する美術館として継続的に取り組んできたこと──。そう任ずる東京国立近代美術館で、「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展が開かれている。

「昭和100年」かつ「戦後80年」という節目の年に、先の戦前・戦中・戦後の記憶を、美術作品から読み解こうという試みである。同館は、終戦直後に米軍に接収されるも1970年「無期限貸与」のかたちで「返還」された、153点の戦争記録画を収蔵している。それらコレクションやアーカイブ資料を中心に、作品総数280点というボリュームたっぷりの展示が構成された。会場全体を概観したのち、本展を企画した同館の意図と意義を考えてみよう。

撮影=木奥惠三

絵画のスペクタクル化能力を生かした「作戦記録画」

8章立てとなる本展は、「1章 絵画は何を伝えたか」で始まる。ここで作品を通して考察されるのは、満州事変・日中戦争・太平洋戦争と相次いだ1930~40年代の日本において、絵画が果たした社会的役割だ。

社会が戦争一色へ染まっていくこの時期は、新聞や雑誌、ラジオに映画などのメディアが急伸し、社会へ浸透していくときでもあった。ラジオ放送やニュース映画が戦況をスピーディに生々しく伝えるなか、絵画は旧式の「遅いメディア」となってしまう。

しかし絵画は持ち堪えた。「想像力」を自在に駆使して絵づくりできるところや「色彩」の豊かさといった他にない利点を生かし、存在感を維持した。陸海軍が委嘱する「作戦記録画」という新ジャンルも誕生する。大画面で戦果を伝える絵画が展覧会で発表され、銃後における啓発宣伝に寄与したり、ビジュアルによる正史を後世に伝える役割が期待された。

一例として出品されているのが、宮本三郎《本間、ウエンライト会見図》(1944)だ。フィリピン・コレヒドール島での戦果を示すため、1942年5月の日米軍の会見を描いたもの。会見図というより、後方で撮影する報道班員を中心に据えており、戦争を伝達するメディアの舞台裏がクローズアップされている。

撮影=木奥惠三

また1章では、一見すると戦争とは無縁な作品にも、時代の色がしっかり滲んでいる点に着目する。

北川民次《ランチェロの唄》(1938)は、音楽に合わせ忘我の境地で踊るメキシコ農民の姿が描かれている。「愛国行進曲」など軍国主義を醸成する流行歌が大ヒットしていた当時の世相を風刺しているのだという。

松本竣介《並木道》(1943)も、どこか寂しげな街路の光景だが、戦争に直接結びつかないものを描いている時点ですでに、時局への抵抗を示しているとみなせる。松本竣介は、作戦記録画作成にあたった中堅画家より下の世代にあたることもあり、戦争翼賛から距離を取る自主的な制作態度を貫いたのだった。

靉光《自画像》(1944)も同様、内省的な表情と遠くを見やる視線からは、時代に流されない自己主張と諦念が同居しているのを読み取れる。画家自身は絵を描いた同年に召集され戦地へ赴き、そのまま日本へ帰ることはなかった。戦後、松本竣介や靉光が「抵抗の画家」として位置づけられたことにも言及されている。

「2章 アジアへの/アジアからのまなざし」のセクションへ移る。明治時代以降の日本は台湾、朝鮮を植民地として領有、さらには帝国主義国家として圏域を拡張した。1932年に満州国が日本の傀儡国家として建国されると、複合民族国家を志向する理念「五族協和」が提唱された。さらに1940年の第二次近衛内閣は、「大東亜共栄圏」というスローガンを打ち出す。日本を中心にアジアのあらゆる民族が共存共栄する共同体構想である。

これら歴史の過程で、異国の文化や風俗は、画家に新たな画題を提供することとなる。和田三造《興亜曼荼羅》(1940)は、大東亜共栄圏の理念をそのまま図像化している。画面内にバリ島、インド、タイ、ミクロネシア、朝鮮、中国などの建築・風俗がびっしりと描き込まれ、画面中央に白い彫像が担がれる。これがどうやら「アジアのリーダー」たる日本を表している。本作をもとに2メートル超の大作が描かれ、大阪高島屋の食堂に飾られていたが、そちらは戦災で失われてしまった。

医学を学んだのち画家となった鈴木良三は、日本赤十字社から作戦記録画の作成依頼を受け、ビルマへ渡って野戦病院に滞在し取材をする。その体験をもとに描いたのが《衛生隊の活躍とビルマ人の好意》(1944)。土地の暮らしを守るのが日本兵で、現地の女性は兵士に奉仕するという図式は、作戦記録画において定型化されていたものだ。本章では、中国、シンガポール、フィリピンの作家の作品も加えて、このような日本側の見方の相対化を図っている。

撮影=木奥惠三

「3章 戦場のスペクタクル」では、劇的に演出されたイメージの数々を見ることができる。陸海軍が依頼する作戦記録画は、前線における兵士の活躍を銃後に伝え、後世に永く残すことを目的とした。続々と制作された記録画は、「聖戦美術展」「大東亜戦争美術展」など全国巡回の展覧会で公開され、多数の観客の目に触れることとなる。

記録性に優る写真や映画と並び絵画が重用された理由のひとつには、戦闘場面をスペクタクル化できる力が買われたという面がある。絵画はつくり手の想像力によって事実を誇張・整理し、劇的な一場面を生み出すことができる。この能力が作戦記録画には必要だったわけだ。

鶴田吾郎《神兵パレンバンに降下す》(1942)は、蘭印スマトラ島パレンバンに陸軍落下傘部隊が降下する模様を描く。様々なパターンで想を練った末に鶴田は、抜けるような青空のなかを一様な形態の落下傘が舞い降りていく構図を選択する。それにより見る者の眼を惹く絵画的な効果は強まったが、当時は「見るからに楽天的」など多少の苦言混じりの評も聞かれた。

撮影=木奥惠三

画家はいつだって時代と向き合い描き続ける

「4章 神話の生成」では「紀元二千六百年」「開戦」「玉砕」「特攻」などの事象が、いかにして神話的な物語として紡がれていったかを示す。美術をはじめ文学、音楽、映画など多様な芸術ジャンルが総動員され連動しながら、時局を反映したイメージを供給し、国民感情に働きかけていった。ラジオから軍歌が流れ、街に標語やポスターがあふれ、展覧会で壁画大の戦争画が展示されることで、人の心を動かす物語を生み出したのだ。

撮影=木奥惠三

中村研一《コタ・バル》(1942)は、対英米開戦を告げる歴史的作戦を描いた作戦記録画である。制作にあたり中村は、作戦のあった半年後に現地の海岸を訪れ、綿密な取材をする。その結果、月明かりによる光と闇の対比、敵側からの視点による迫力ある構図といった効果を盛り込むことに成功。這いつくばりながら鉄条網を切断しようとする兵士や手榴弾を投げようとする兵士を迫真的に描き出した。

「5章 日常生活の中の戦争」では、総力戦としての戦争の様相を、美術作品から炙り出している。兵士のみならず、民間人を含めあらゆる人と資源を動員するのが総力戦。日中戦争から太平洋戦争で日本は初めてこれを経験した。

1943年に洋画家・長谷川春子を中心に結成された女流美術家奉公隊による《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(1944)は、「春夏の部」「秋冬の部」の2枚から成る。陸軍省の依頼により、銃後を支える女性たちの諸相をモンタージュした絵画を、複数の女流画家が共同制作した。軍需工場や塩田、海人などの労働や、千人針を縫う姿が描き込まれ、銃後を支える活動が紹介されている。

撮影=木奥惠三

展示は「6章 身体の記憶」から、戦後の美術を扱うこととなる。過去のものとなった戦争から何が記憶され、何が忘却されていくのか。現在にまで続く「戦争の記憶をどう継承するか」という問いは、戦後間もない時期から立ち上がっていたのである。

1950年代には、戦争の痛ましい記憶を定着しようと試みる作家が続々登場し、戦時中には表現できなかった傷つき変形した身体イメージを描いた。一室内に、岡上淑子による優美なコラージュ作品から、火中の人物群を描いた丸木位里・俊《原爆の図 第2部 火 再制作版》(1950-51)(前期のみ展示)までが同居するさまから、抑えられていた多様な表現が噴出した時代の雰囲気が伝わる。

「7章 よみがえる過去との対話」には、1965年以降激化するベトナム戦争に絡んだ作品が並ぶ。戦争の記憶の風化が懸念されていた時期において、東南アジアを舞台とした戦争は、過去の記憶を呼び起こす契機となったのである。

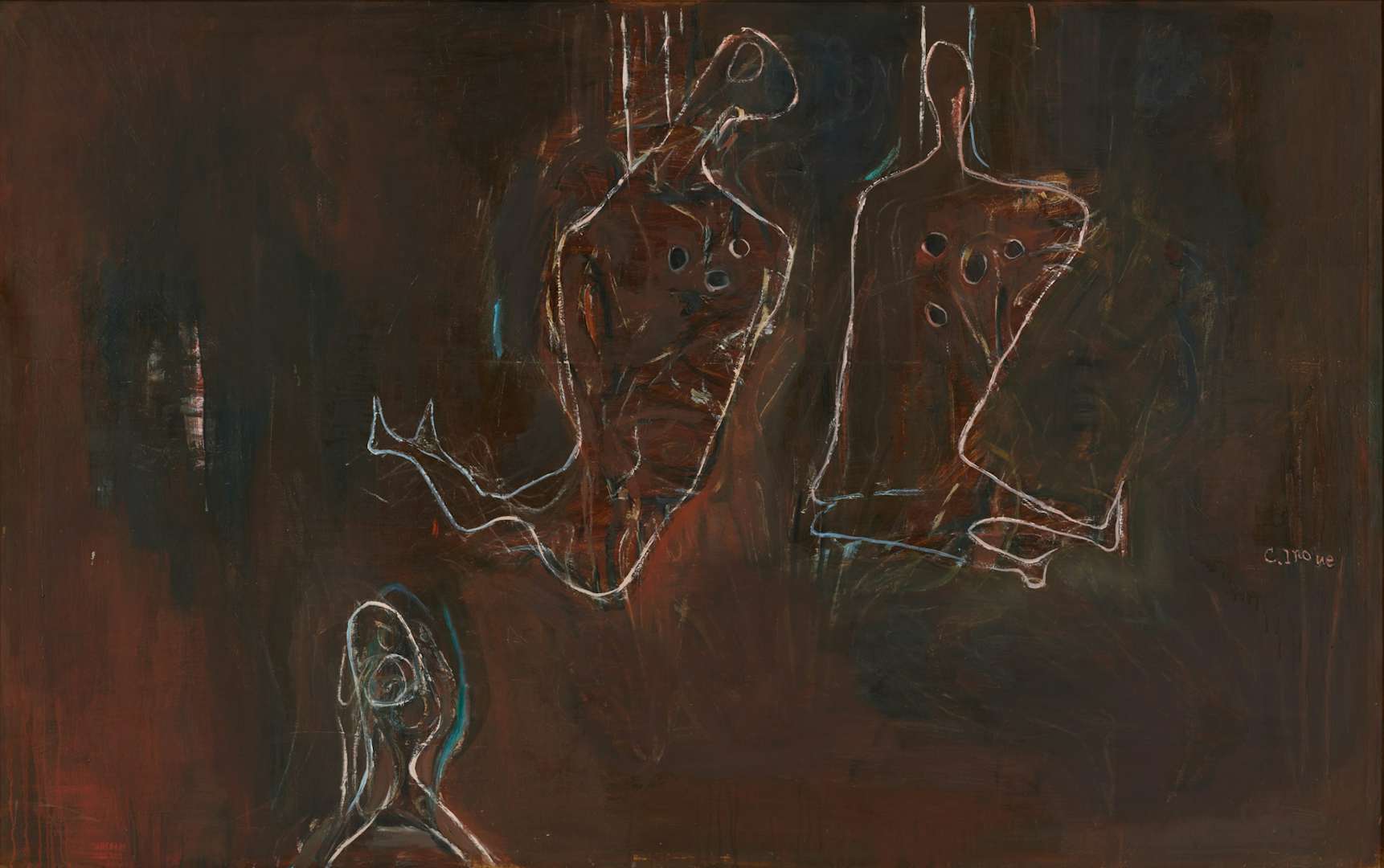

戦中から戦後にかけて、人間を抑圧する暴力的な状況を批評する作品を描き続けた井上長三郎は、米軍による北爆のニュースに衝撃を受けて、《ヴェトナム》(1965)を描いた。褐色に塗り込められた画面に、細々とした白線で犠牲者の輪郭を立ち上げ、一人ひとりの「死」を見据えている。

最後の展示室は「8章 記録をひらく」に充てられた。東京国立近代美術館に所蔵されている戦争記録画が、無期限貸与というかたちで「返還」された1970年前後、戦争表現がどう受け止められ、その後いかに受容・活用されてきたかを、様々な資料を並べ検証している。

同室の壁には作戦記録画のひとつ、向井潤吉《マユ山壁を衝く》(1944)が架かる。画面内では兵士が主役というより、克明に描写された熱帯の植物群に焦点が当たっている。向井は戦後に全国を旅するようになり、消えゆく民家を記録することに生涯取り組んだ。のちの表現の萌芽が、作戦記録画のなかにも見てとれる。《マユ山壁を衝く》の傍には、同じく向井潤吉の民家シリーズの一枚《飛騨立秋》(1962)も出品されており、画業の戦中戦後の連続性と断絶継続性を確認することができる。

撮影=木奥惠三

向井をはじめここまで見てきた美術家たちは、自身が生まれ落ちた時代のなかにあって、ひたすらその時代を見つめ、描き出すことをしてきた。これはどの時代の表現者もそうだったし、先の戦前戦中戦後を生きた美術家ももちろん例外ではなかった。そんな当たり前の事実を、会場に身を置いていると改めて気付かされる。

自在に想像できるという絵画の強み

展示の終わりに掲げられた年表を眺めながら、先の「戦争の時代」に絵画が果たした役割を整理し直せば、次のようになるだろうか。

1931年に満州事変が起こると、国民からは軍を後押しする声が多く挙がった。新聞の号外、画報の写真、ニュース映画、ラジオ、レコードなど新進のメディアが、その熱狂を生み出した。絵画はオールドメディアとして少々脇へ追いやられるかたちとなった。

1938年に日中戦争が勃発。志願して従軍する画家が続出するも、実際に前線を体験すると、絵画では近代戦を十全に表現しづらいことを痛感する。戦争を視覚的に伝達するには、写真や映画に敵わない。そう画家自身が述懐する例も多数見られた。

中国戦線は早々に膠着した。大きな作戦展開がなくなると、ニュース映画の流行に翳りが見えてくる。代わりに存在感を増したのは戦争画だった。1939年、国民意識の醸成を目的にした聖戦美術展が開かれ、大きな動員を記録する。

1941年12月より、太平洋戦争が始まる。緒戦の戦果は、1942年12月開催の第1回大東亜戦争美術展で、作戦記録画により披露された。メディアとしての戦争画の強みは、過去を振り返りながらそれを物語化し、国民の歴史を構築していけるモニュメント性にあると考えられる。

戦況が悪化すると、写真や映画による記録は難しくなっていく。どんな場面も想像で描けてしまう絵画の重要度はさらに増すこととなった。藤田嗣治は画家が担う役割を深く自覚し、「玉砕図」という新たな主題とスタイルを切り拓いた。

敗戦後、戦争画はGHQに接収され、平和条約調印前に戦利品としてアメリカに輸送された。作家自身によって焼却されたものも数多いと見られる。

1950年代に入ると、戦時下のイメージ統制で禁じられていた、傷つき断片化された身体表現が見られるようになる。続く60年代には戦争画の返還交渉が始まり、1970年に日本へ戻り、東京国立近代美術館に収まることとなった。

戦争画の公開にあたっては議論が噴出した。芸術性をめぐる評価、画家とその遺族への配慮、交戦国や戦地地域の人々への配慮などが論点となった。同館は大規模展示でなく、所蔵品展において歴史の流れのなかで徐々に公開していくという方針を選択した。

こうした変遷を経た作品群が、本展にはまとまったかたちで出品されている。「昭和100年」「戦後80年」という節目であることが、大規模な展示に踏み切る判断へとつながったのだろう。

美術館という「記憶装置」で継承を続けていく

ここまで見てきたように本展は、戦争と美術の関係を考えるうえで、画期となる規模と質を有するものだ。なぜいまこれが企画され、このかたちの展覧会として具現化するに至ったか。同館学芸担当にいくつかの質問を投じ、文面により回答を得た。まず今展開催のきっかけと、企画者の思いについて訊いた。

「戦後80年」の今年、戦争の実体験者がますます減少するなか、戦争の記憶の継承が社会的な課題になっています。東京国立近代美術館は、満洲事変から日中戦争、そして太平洋戦争にいたる戦時下の1930年代から1940年代に制作された美術を多数収蔵しますし、さらに戦意昂揚と戦争の記録を目的に制作された「戦争記録画」を153点収蔵していることから、美術が戦争をどのように伝えてきたかを検証する展覧会を開催することは当館の課題であると考えました。

この20年間の間に当館では、同時代の文脈を印刷物で補完することや、他メディアとの比較考察を試みるなど、様々な戦争記録画の展示の方法を試みてきました。「戦後80年」という節目の年に、これまで蓄積してきた知見を集大成した展示を実現することで、次世代にこの戦争遺産を引き継ぐことを目指しました。

なるほど、同館が蓄積してきた知見の集大成という気概あればこそ、これだけの展示が実現したわけだ。開幕当初の来場者数も堅調のようで、印象として外国人と若い層が多いという。

「戦後80年」というタイミングで過去の戦争を現在の地点から見つめ直そうという意識・意欲が若者の間に高まっているように感じています。

撮影=木奥惠三

ただ、ここで一抹の疑問が残る。これほどの規模の展覧会が企画・実行されたにもかかわらず、記者会見や内覧会といった広報活動・メディアへの働きかけが極端に少なかったことだ。戦争画の公開を始める時期にも議論が百出し、多方面への「配慮」を要した経緯があったというのは前述の通りだが、今回も戦争画を扱うゆえの特有の事情があったのだろうか。

コレクションを通して戦時の美術を繙く大規模な特集としては、2013年に「何かがおこってる:1907-1945の軌跡」(2013年10月〜2014年4月)、「戦後70年」となる2015年に、「誰がためにたたかう?」(5月〜9月)を開催しました。今回の「コレクションを中心とした特集 記録をひらく記憶をつむぐ」展は、これらの過去の試みの延長線上にある企画ととらえているものですから、過去の2例と同様「所蔵品展」に準じた広報計画となっています。

当館としては、展覧会の会期が3ヶ月と長いものですから、展覧会が開幕してからの取材対応で展覧会の認知は得られるという見通しをもっていました。ともかく自主展としての開催ですから、予算がきわめて限られているのです。そのため、限られた予算をどう使うかを検討した結果、どうしても外部から借りたい作品の輸送費と膨大な会場解説をフルバイリンガルで掲出する費用に予算を費やすことにしました。

開催にあたり、なんらかの圧力はなかったのだろうか。またこの大規模展がメディア共催ではなく、自主開催になっている理由についてはこう語る。

本展開催にあたって、なんらかの圧力がかかったということはございません。本展は当初、共催展を想定して準備が進められましたが、共催展となると共催者は一定程度の収益を上げるため、観客動員をはかるための様々な広報策を講じることになりますが、本展覧会はそのテーマ上、センセーショナルなものにすることは美術館の本意ではありませんでした。学術的研究に基づいて、きわめてデリケートなメッセージを鑑賞者に伝えることを企図したものです。そのためある段階で共催展のかたちをとることをやめ、自主企画とする方針に切り替えました。

同館では今後も、戦争記録画を貴重なコレクションとして、有効に活用していく方針であるという。今展のテーマとなっている「記録と記憶の継承」のために、美術館にどんなことができると考えているだろうか。

当館所蔵の戦争記録画は、歴史の流れのなかで位置づけ繙いていくべきものという考えに基づいて、造形的な視点、社会・政治的な視点などを織り交ぜながら、戦争の時代を今に伝える貴重な「記録」として、そこから多様な学びを引き出していくつもりです。

また本展は、「戦争を知らない」世代が、実体験者と異なる視点で過去に向き合うことを積極的に考える機会になっています。展示されている膨大な作品・資料群は、今では図録や画集、さらにはデジタル・アーカイブを通して自由にアクセスすることが可能になっています(すべてではありませんが)。これは、現在の私たちの優位性ではないかと考えてみたいのです。なぜなら、美術や文学など戦争表象を、ジャンル間の比較や大衆文化との関係も含めて俯瞰できる視座を持つこと、さらに、時代や地域を超えた戦争経験との比較考察ができる視点を持つことは、その時代を生きた人々には困難であったと思われるからです。「戦後80年」という時間的な「距離」がそのような比較考察を可能にしているのではないでしょうか。

しかし、アーカイヴの森は広大です。それゆえ美術館は、視覚芸術や視覚表象を専門に扱う研究機関として、コレクションとアーカイヴを駆使した緻密な編集作業を通じて、歴史に向き合う批評的な視座を提案していく役割を担っているのです。

絵画や写真や映画といった視覚的な表現が果たした「記録」という役割と、それらを事後に振り返りながら再構成されていく「記憶」の働きに注目しながら、過去を現在と未来につなげていく継承の方法を、美術館という「記憶装置」において実践し続けること。これが本展を通して私たちがあらためて自覚した美術館の公共的な機能となります。

本展の出口前には、一枚のパネルが掲出してある。「おわりに」と題された文章のみが載っており、その末尾はこうだ。

「芸術は過去に、人々を戦争へと駆り立てる役割を果たしました。人々の心を動かす芸術の力の両義性を理解したうえで、未来の平和に向けた想像力に繋げていくために、今後も当館が収蔵する戦争記録画をはじめとする作品は貴重な記録として存在し続けるのです。」

企画者の意は、展示を一巡すれば、じゅうぶんに汲み取れる。「いま、ここ」で実地に観ておきたい展覧会である。