廃墟のイメージとしての「砂の風景」。筒井宏樹評「生誕100年 國領經郎展―静寂なる砂の景―」

戦後、日展を中心に作品を発表した洋画家の國領經郎(こくりょう・ つねろう、1919〜1999)は、砂丘や砂浜を舞台にした絵画作品で知られる。生誕100年を機に鳥取県立博物館で開催された回顧展では、神秘的で瞑想的な時空へと鑑賞者を誘う「砂の風景」シリーズなど、初期から晩年までの作品が紹介された。鳥取大学准教授の筒井宏樹が論じる。

砂の風景

國領經郎は、砂丘や砂浜など「砂の風景」を描いた作品で知られている。その典型的な油彩画の1点に《轍》(1982)がある。地平線が高く、鳥瞰的視座から茫洋とした砂丘風景を見下ろす作品である。波打つ風紋と無数の足跡によって前景が強調され、手前から続く車輪の跡が中景から後景にかけて蛇行することで線遠近法とは異なる奥行きが創出されており、パノラマ的な眺望をつくり出している。くっきりと見える遠景の青い空と碧の海は様式化された雲とともに書き割りのようで、広大な風景をはるか遠くで閉ざしている。かろうじて影は存在するものの、あまり日差しの感じられない一様な明度によって構築されたこの静謐で非現実的な風景は、國領の他の「砂の風景」シリーズの作品とも通底する特徴といえよう。

《轍》の前景には、広大な砂丘をあてどなくさまようふたりの女性がいる。その等身等高の女性たちは、ぼかした頭部が連なり、あたかも分身のようである。「古代では二重人物像が愛の象徴であったこともある。また考えようによってはキュービックなとらえ方と云えるかも知れない」(*1)という國領の記述からも、彼女(ら)はプラトンの『饗宴』における愛の二重化の一節(天上のヴィーナスと地上のヴィーナス)を想起させる。《遙》(1980)や《風》(1981)の等身等高の多重人物像もこのヴァリエーションといえる。

國領自身は「砂の風景」についてどのようなイメージを抱いていたのだろうか。彼は、まず無音の音響実験室と重ねている。話し声が反響しない不気味な静寂に包まれた実験室の「異常な空間感覚」と同様に、近くに見えて遠く感じられる「砂の風景」もまた「私を孤独の淵に沈める」という。次に彼は「むき出しの自然」と呼んでいる。なだらかな砂の起伏は「女性的な陰りや線」をつくりだすいっぽう、強風のもとでは「一夜にして山を動かすほどの猛々しさをあらわす」からだ。國領の描く「砂の風景」は、確かに静謐である。だが、その風景にはつねに変転する「猛々しさ」が潜在しているのである。「目立たぬ巨大な微視の世界のエネルギーは私の心にごうごうと音を響かせ、砂の風景はいっそう静寂を増すのである」(*2)。

画家のアトリエ

國領がこうした「砂の風景」に到達したのは、じつに50歳を過ぎてからであった。彼の作品変遷を初期から振り返るならば、フォーヴィスム的な大胆な筆致と色彩の風景画を描くいっぽう、セザンヌ風の構築的な風景画も描き、また中村彝のような明暗の対比的な自画像など、様々な絵画様式を試行錯誤していたことがわかる。

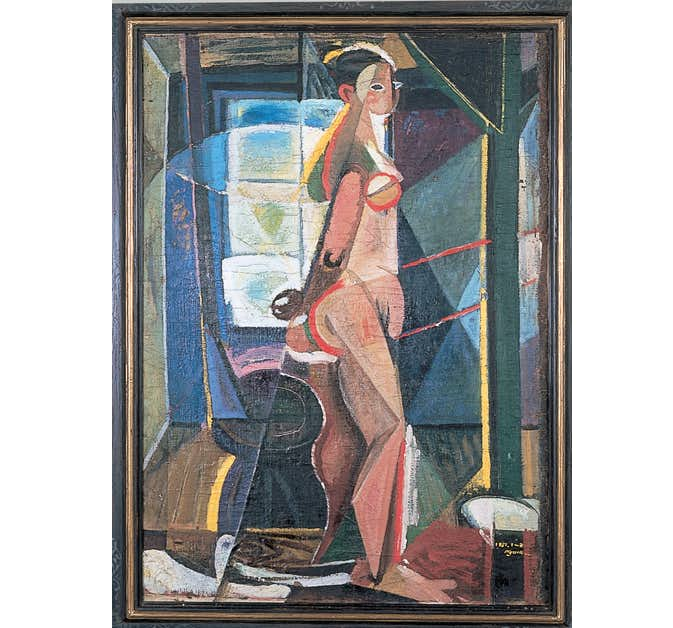

初期の代表作に、昭子夫人をモデルに安井曾太郎を彷彿とさせる人物像を描いた《絵のある坐像》(1953)がある。マティスのように画面手前を大胆にトリミングしたアトリエの風景だが、人物の背後の壁には過去作であるキュビスム風の《画室》(1951)が立てかけられている。白い額縁に収められた《画室》の背後にも壁一面に室内図が見受けられ、またその手前にはグレーの柱のようなものが垂直に立っている。さらに背後の壁の床に接する下端にもこのグレーが水平に横たわることで、壁一面の室内図の額縁のようにも見え、空間の前後関係や絵画の境界があいまいになっている。そして、《画室》のキュビスムによる画面を分割する垂直線はグレーの柱と平行に背後の室内図にまで及んでいる。同様に斜線もこれら2枚の画中画を跨いでおり、垂直線と上方で交差している。このように《絵のある坐像》においては、画家のアトリエを示すこれらの画中画が相互依存的に機能しながら、複数の絵画様式が折り重なっているといえる。

初期の國領は、試行錯誤を重ねつつも、絵画様式に対して極めて自覚的であった。そんな彼が1954年頃から選択した技法は点描であった。それは、スーラのような科学的理論を根拠とする「視覚混合」とは異なり、厚塗りの点を織りなすことで絵画の絵肌をつくるもので、疎密やフォルムなどを構築的に描写することができたという(*3)。自身の器用さを矯めるべく採用した技法であったが、当時としては岡鹿之助など数えるほどの類例しかなく、國領はこの点描を独自の絵画様式とすることで、駅や港、空港や高速道路といった近代的主題を描いたのである。

廃墟のイメージ

1970年代に國領は、点描から「砂の風景」へと移行した。國領にとってこの「砂の風景」は、新しい主題であると同時に、新たな絵画様式であるといえるだろう。それは、地平線の果てまで見渡せる茫洋とした光景というシュルレアリスムの一形式と類似しており、同時に点描の可能性を追求した帰結として生まれた構築的な形式でもあった。

では、この「砂の風景」を、國領はいかにして「発見」したのだろうか。直接的には1965年に國領が静岡県中田島砂丘で出会った風景が契機であるが、そのときに想起されたのは戦中の中国戦線における揚子江河口附近のデルタ地帯で見た光景であった(*4)。國領自身はその光景について次のように記述している。「なんとも異様な空間の広がる風景に遭遇したことがある。それは視界の限り不毛の地であって、(…)ダリの絵のレンズをとおした無音の視覚的空間に似ているが、どんよりとだるくて透明な灰色の風景、それは憂うつで悲しく、大地の果ての詩の風景である」(*5)。このような原体験のイメージが、國領の「砂の風景」の形成において少なからず胎動していたといえる。

本展には出展されていない《鏡のある風景》(1988)という作品がある。公園と思わしき緑豊かな風景に人物たちが談笑している何気ないひとときを描いた作品だが、中央に巨大な鏡が設置されている。鏡手前の景色や人物を一部反射しつつも、鏡の中に広がる風景は灰色の荒涼とした廃墟となっている。そして、その鏡の中の風景のいちばん奥に原爆ドームらしき建物がはっきりと描かれているのである。

國領の描く「砂の風景」には、彼自身の戦争体験の残響のようなものが否定しがたく存在している。人物たちが反復するように配された《若ものたち》(1980)にも、廃墟のイメージがその発想にあったという(*6)。《若ものたち》の流木や小石の散らばった荒涼とした砂浜は、《鏡のある風景》の鏡の中の廃墟のイメージと酷似している。日本各地の砂丘や砂浜を取材しつつも、アトリエの中で描かれる彼の「砂の風景」は、まさに鏡のように「画家のアトリエ」と対応して複数の絵画様式が綜合されたものであると同時に、國領自身の内に猛々しくも潜在する戦後日本のイメージが映し出されたものなのである。

*1──國領經郎「女二人」『砂の風景』(学習研究社、1985)、123頁。

*2──國領經郎「砂の風景」『砂の風景』(学習研究社、1985)、105頁。

*3──國領經郎「私の点描」『砂の風景』(学習研究社、1985)、118頁。

*4──陰里鐵郎「國領經郎の絵画世界」『國領經郎展』(横浜美術館、1999)、9頁。

*5──國領經郎「大岡昇平『歩哨の眼について』」『砂の風景』(学習研究社、1985)、56頁。

*6──寺田千墾「美術評」『東京新聞』夕刊(1980年4月30日)、7頁。