地域レビュー(四国):塚本麻莉評「SHORES」、「Many Years / Marugame(千年万年)」 、「猪熊弦一郎博覧会」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事は、塚本麻莉(高知県立美術館主任学芸員)が四国で開催された展覧会のなかから、3つの展覧会を取り上げる。竹崎和征と猪熊弦一郎の作品から、作家の死後、その存在と作品の継承を考える。

継承の実践

筆者がはじめて香川県丸亀市にある画家・竹崎和征のスタジオに足を踏み入れたのは、2024年6月のことだ(*1)。竹崎の急な訃報を受けた数日後、葬儀が営まれる前の短い時間に、参列者にスタジオが開放された。

電話局を改装した建物内にある竹崎のスタジオは、小規模ながら大きな窓が印象的な、開放感のある空間だ。この念願のスタジオを完成させてから、竹崎は1ヶ月もたたずに急逝した。

2025年6月から7月にかけて、丸亀では竹崎和征をめぐる2つのグループ展「SHORES」と「Many Years / Marugame(千年万年)」が開かれた(*2)。これらの会場から徒歩数分の場所にある丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(以下、MIMOCA)では、企画展「猪熊弦一郎博覧会」が開催されていた。同時期に近隣で開催された3つの展覧会は、作家の死後、その存在と作品の継承を考えるうえで、重要な示唆を与えるものだった。

「SHORES」(竹崎和征スタジオ/竹二郎三郎)

「SHORES」展は、先述した竹崎のスタジオを会場とする小規模な展覧会だ。作家が生前に掛けていたタブローなどがそのまま構成に含まれるため、竹崎は出品作家として位置付けられている。ほかには、竹崎と西村有による共同制作プロジェクト「並行小舟唄(ならびゆくこぶねうた)」の共作絵画と、臼井良平による新作インスタレーションが公開された。キュレーションは、竹崎のパートナーでもあるキュレーターの竹崎瑞季が務めた。

臼井が出品した立体作品《Shore》(2025)には、臼井が持つ竹崎の記憶が凝縮されていた。竹崎がしばしば訪れていたという、香川の浜辺から採取した砂を敷き詰めた展示台の上には、ガラスで精巧に形づくられたペットボトルが置かれている。台の下部は引き出しになっており、中には竹崎の故郷、高知県須崎市の浜辺で拾い集めた品々が収められた。ペットボトルは浜に漂着するゴミを想起させる、現代社会を象徴する消費物である。臼井はそれをガラスという異素材で精巧につくり直し、「記憶を保持する器」として提示した。

他方、並行小舟唄の絵画は、もとからそこにあったかのように、自然な調子でスタジオの壁に掛けられていた。いずれも竹崎と西村が互いに筆を入れあい、対話するように完成させたものだ。出品作の《twin boat songs #49》(2024)では、黒い海をすすむ小さな船の姿が認められる。「複数の岸辺」を意味する「SHORES」と名付けられた本展において、プロジェクト名を体現する船というモチーフは、彼岸と此岸を往くものを連想させた。

風景の記憶を制作テーマとしていた竹崎は、2020年頃から小さなタブローの制作に集中して取り組んでいた。スタジオにはそうした絵画だけでなく、床に広げられたカンヴァスの作品も残されており、多彩な手法を駆使したこの画家のエッセンスが垣間見える。

しかし、他者に見せるつもりがあったかも定かではないスタジオを、当人の意思を超えて展覧会の文脈に組み込むには、慎重な配慮が必要となる。当事者不在の本展で、こうした構造の妥当性を支えていたのは、臼井と西村、そして故人の近親者にあたる竹崎瑞季がそれぞれに持つ、竹崎和征の記憶と彼に向けたリスペクトだったのではないだろうか。

記憶の中の画家と対話し、作品を通して空間そのものに働きかけた3人は、主を失ったスタジオに、新たなナラティブをもたらしたのだ。

*1──本稿では作家名の表記を「竹崎和征」で統一した。戸籍上の正式な表記は「竹﨑和征」である。

*2──本稿では言及していないが、竹崎の出身地の高知県須崎市では、メモリアル展覧会のひとつとして、「⽵崎和征 須崎」(すさきまちかどギャラリー/旧三浦邸)が開催された。会期は2025年6⽉14⽇~6⽉29⽇。キュレーションは⽵崎瑞季。

「Many Years / Marugame(千年万年)」

SHORESの会場と同じフロアの別室では、「Many Years / Marugame(千年万年)」が開かれた。本展は、生前の竹崎和征がアーティストのCOBRAとともに構想していた企画である(*3)。出品作家は竹崎とCOBRAのほか、杉戸洋、青木陵子、伊藤存をはじめとした国内外の計13名だ(*4)。

竹崎の逝去に伴い、メモリアルの側面が前景化した本展だが、本来のテーマは時間、それも「自分の想像を超えるほどの長い時間」である(*5)。

三方に窓がある会場は、スポットライトこそないが、採光に優れて広々としていた。リノベーションされていた竹崎のスタジオとは異なり、このスペースは長年放置されていたと見え、所々に発生した壁の塗装剥がれや床のひび割れが年月の経過を伝える。

イアン・ローゼンが手がけた内省的な音楽が響く会場で、真っ先に目に入ったのは、雲や雨を思わせる縦のタッチの連なりだった。ジョン・リーペンホフの絵画は、遠目からでも視覚的なリズムと時間の凝縮を感じさせる。

入り口から進んで右手、窓の間の柱に設置された伊藤存の刺繍絵画は、糸による柔らかな質感の線で覆われ、褪せた壁から浮き出るような存在感を放つ。その手前に置かれた中野浩⼆の石膏像は、作者の手の痕跡を表面に残すことで、脆さと硬さを併せもって屹立する。振り返って視線を下げると、青木陵子のドローイングが、プロジェクターを受けて柔らかく光っていた。

「こんな落書きがあるなんて、すごくいい建物ですね」。

筆者に同行していた友人は、杉戸洋の《12年越しの風景》(2025)を目にしたとき、そう口にした。本作は、細長く切ったチュールの布をテープで窓に貼り付けた簡素なつくりのインスタレーションだ。それを建物の落書きだと誤解し、「ずっとここにあった/ある」ものだと錯覚したこと自体が、作品が過去と未来の両方に開かれた感覚を呼び起こしたことを物語っていた。

本展では、竹崎の絵画も2点出品された。クレヨンによる素早い筆致で描き出されたそれぞれの画面は、つい先ほどまで画家が向き合っていたかようなみずみずしさを留めている。

竹崎は、芸術作品が瞬間の出来事を永遠に引き延ばすための媒体となりうることを信じていた。だからこそ、本展のタイトルは「Many Years / Marugame(千年万年)」なのだろう。現在を生きる私たちは、未来を予期することはできないが、想像することはできる。その意味において本展は、人生を超える長い時間に対する、想像力の可能性を示していた。

*3──本展は、2024年10月31日〜11月11日に京都のVOU / 棒で開催された展覧会の「丸亀版」である。京都での参加作家は、イアン・ローゼン、竹崎和征、モーリーン・ギャレース、大野晶、榎本耕一、ローレンス・レーマン、ジョン・リーペンホフ、杉原玲那、中野浩二、COBRAの10名。

*4──丸亀での「MANY YEARS」の出品作家は、⻘⽊陵⼦、COBRA、榎本耕⼀、モーリン・ギャレス、伊藤存、ローレンス・リーマン、森岡美樹、中野浩⼆、⼤野晶、ジョン・リーペンホフ、イアン・ローゼン、杉⼾洋、⽵崎和征の13名。

*5──「Many Years / Marugame(千年万年)」『TAKEJIROZABURO Editions vol.1 MANY YEARS(千年万年)』(竹二郎三郎、XYZ Institute、2025年、8-9頁)を参照。

「猪熊弦一郎博覧会」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)

MIMOCAで開催された「猪熊弦一郎博覧会」は、丸亀出身の画家・猪熊弦一郎の仕事を、同時代の作家や建築家との交流とともに紹介した回顧展である。

本展では、企画者の冷静な眼差しのもと、猪熊と仲間との交流の様相が膨大な文献資料や写真によって検証され、「当時の空気」が現代の鑑賞者の脳裏に立ち上がるよう構成されていた。ある作品や事象を本来の文脈から切り離して孤立させると、その作品が本来はらんでいたはずの息遣いや体温は見えてこない。それを補足するには、大量の資料を動員する必要が出てくる。数の力で訴えるのはいまなお有効な手法だ。

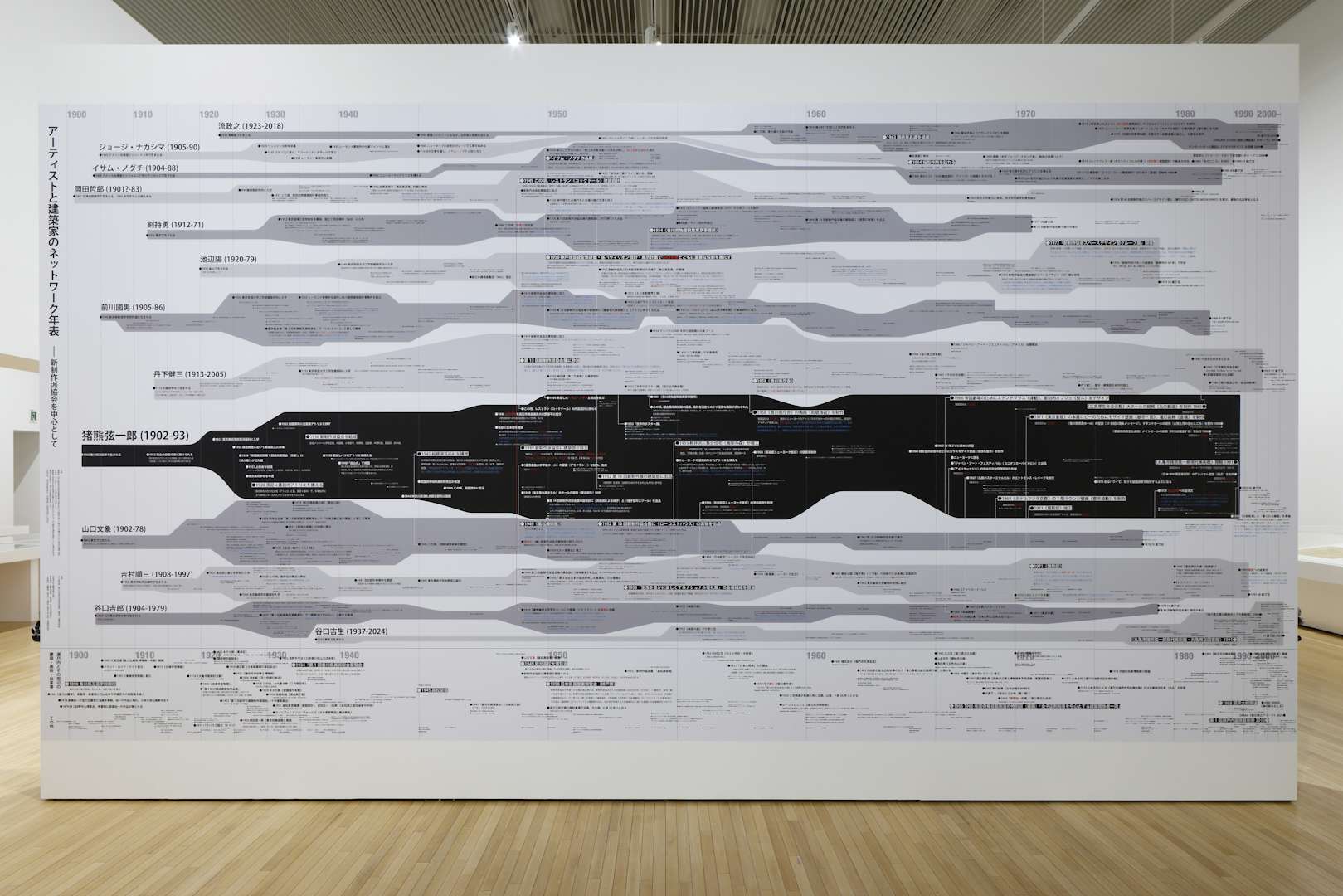

すでに猪熊の死から30年以上が経ち、作家と同じ時代を歩んだ人々の多くは鬼籍に入っている。だが、当事者ではないからこそ、俯瞰的に当時の見取り図を描けるケースもある。本展で強烈なインパクトを放った「アーティストと建築家のネットワーク年表」は、まさにその一例だろう。約6メートルに及ぶ巨大な年表はもはやダイアグラムに近く、漫然と読むことは難しい。しかし、関係者間の情報を徹底的に整理したことで、圧倒的な迫力で彼らの関係性が視覚化されていた。

また、本展における猪熊資料の精緻な分析は、長年この画家の活動を研究・保存してきた積み重ねがあるからこそ実現したものだ。無論、こうした試み自体は多くの美術館・博物館で実践されており、特段真新しいものではない。しかし、前述した2つの竹崎のメモリアル展とあわせて見ることができたからこそ、作家の生を忘却から守り、過去を新たな視線から見直す機会を提供する美術館という制度の意義が際立ったのだ。

亡き作家をどう継承するか

最後に、冒頭の問いに立ち返ろう。私たちは作家の死後、その作品をいかにして継承することができるだろうか?

本稿で取り上げた3つの展覧会の共通点は、仲間との関係性を通じて、亡き作家の存在を作品とともに浮かび上がらせたところにある。いっぽうで、2つのメモリアル展で特筆すべきは、哀惜の念に駆動されつつも、関係者が故人の意思を想像することによって、過度なセンチメンタリズムや安易な作家顕彰を回避した点である。その結果、「内輪ノリ」に陥ることなく、2つは高い水準の展覧会として成立していた。言い換えると、世を去ってまもない物故作家の紹介では、内輪に閉じず、どこまで無関係の第三者に向けて発信できるかが問われるのだ。

したがって、故人の顕彰には、時間の経過による対象の客観視と、定期的な「振り返り」の双方が不可欠だといえる。両者の緊張関係から生まれるダイナミズムこそが、故人と作品の歴史化を推し進め、作家に対する新たな視座をもたらすのだ。

もっとも、その作業自体が容易ではない。作家の家族も友人も、誰しもがいずれは老い、この世を去る。作家の記憶と作品の継続的な普及に必要なのは、個人を超えた、組織の力による研究の蓄積である。この点を「猪熊弦一郎博覧会」は、なにより説得力を持って示していた。

ただし、竹崎のメモリアル展覧会「SHORES」と「MANY YEARS」で見落としてはならないのは、この画家の絵画が持つ可能性である。作品の継承を可能にするのは、交友関係や制度の問題以前に、残された作品そのものの強度だからだ。本人が不在のいまだからこそ、竹崎和征という画家の実践を、精緻に見つめ直す必要がある。「コネクター(*6)」として多くの作家たちをつなぎ、慕われてきた彼の絵画が宿すものがなんなのかを見つけることが、私たちが向き合う次なる課題である。

*6──「MANY YEARS」の開幕日(2025年6月21日)、丸亀での筆者と杉戸洋との会話による。