ICOM(国際博物館会議)の意義とは何か? いま、あらためて京都大会を振り返る

2019年、京都で日本初となる世界で唯一のグローバルな博物館組織ICOM(国際博物館会議)の大会が行われた。3年に一度、世界各国からミュージアムのエキスパートたちが集まるこの大会とはどのようなものだったのか? その詳細を、ICOM会員でもある和歌山県立近代美術館学芸員・青木加苗が振り返る。

ICOM京都大会から5ヶ月

昨年2019年9月1日から7日までの一週間、国立京都国際会館をメイン会場に、世界120の国と地域から4590名という過去最高の参加者を集めたICOM京都大会の話題をご記憶だろうか。博物館の定義改正(*1)が俎上に載ったこともあり、にわかに盛り上がりを見せた(と筆者には思われる)が、早いものでもう5ヶ月が過ぎ、その熱は冷めつつあるのかもしれない。

しかし昨今、日本の博物館を取り巻く状況がますます厳しくなるなか、 我々の踏み出すべき次の一歩はこのICOMに大きく関わっていると感じている。そこでここでは、あらためて大会の振り返りと情報整理を試みる。

ICOMの基本情報

ICOMとは、1946年に設立された国際的な非政府機関で、英語での正式名称をInternational Council of Museumsとし、日本語では国際博物館会議と訳されている。本部(Headquarters)として執行役員会(Executive Board)と事務局(Secretariat)がUNESCO内にあり、活動の主軸となるのが国別の国内委員会(National Committees)と専門分野に分かれた30の国際委員会(International Committees)(*2)である。そのほか国内委員会同士の連携のために6つの地域連盟(Regional Alliances)があり、また主要な課題解決に向けて執行役員会からの任命により活動する常設委員会(Standing Committees)とワーキング・グループ(Working Groups)がある。加盟機関(Affiliated Organisations)と呼ばれる21の外部団体もまた、ICOMの活動に対して一定の発言権を持っている (*3)。

こう書くと巨大な組織のように聞こえるが、実際に会員として活動するのは、世界中の博物館職員および博物館関係の研究・教育に携わる専門家たちだ。筆者のような学芸員、つまりキュレーターやエデュケーターだけでなく、運営、広報系のスタッフ、修復家、デジタル分野の専門家等、博物館の仕事に関わるあらゆる立場の人間一人ひとりのボランタリーな参画で成り立っている。こうした会員がまず属するのは国内委員会と国際委員会で、これらは毎年の会合を中心に個別に活動しているが、すべての委員会が3年に一度、一堂に会するのが「大会 General Conference」である。その25回目となったのが、昨年のICOM京都大会であり、アジアではソウル(2004)、上海(2010)に続き3ヶ国目の開催となった。

筆者のICOMとの関わり

筆者はこの大会の運営委員のひとりとして、前回のミラノ大会(2016)から美術の委員会ICFA(International Committee for Museums and Collections of Fine Arts)の窓口となり、ICFAメンバーと京都準備室の間の連絡係を担当してきた。ICOM会員としても学芸員としてもとくに経験豊富なわけでもなかったが、2015年にICOMが主催する北京でのワークショップ(*4)に参加していたこと、また美術館の学芸員としてICOMに関わる人間がそもそも少なかったために役目を仰せつかった、というわけである。

ちなみに筆者がICOM会員になった理由は、会員カードがあれば各国の美術館・博物館が入館無料になるという「下心」によるものだった。とくにヨーロッパでは、大規模館から地方の博物館、教会附属の小さな宝物館まで、ほぼすべてフリーパスで入れる。その他の地域でも、ガイドブックに載っているような大規模館では、まず有効である。日本でもICOMカードを受け入れてくれるところが増えてはいるものの、依然少数派だ。特に公立館の場合は、常設展はOKだがメディアが関わる特別展は不可という場合もある。館として会員になっていないのだから、受け入れる必要も根拠もない、というのが理屈だろう。地方の小規模館では、JAFの会員証と間違われるか「それは一体何?」と逆に問われるのが常だ。

ICOM──「イコム」か「アイコム」か

そんな状況なのだから、今回の京都大会開催にあたって友人たちを誘っても、あまり良い反応は得られなかった。しかしじつのところICOM日本委員会は1951年、ICOM発足からわずか5年後に設立されている。それなのにこれまで一般にも、博物館界にも、十分に認知されてこなかった理由には、もちろん言語の壁があった。2017年春、第1回運営委員会の質疑で、筆者は最初に手を挙げて「ICOMは日本語名ではイコムと呼びますか、それとも英語読みでアイコムにしますか?」と問うたが、そんな基本的なことが統一されていなかったほどだ(*5)。そのような段階で、大会が日本で開催されるのは絶好の機会だと訴えても理解を得るのは容易ではなく、加えて一般的な国内学会と比べてかなり高額な参加登録費は、迷っている人たちに足を踏み入れさせるには高過ぎる壁であったろう。

大会スケジュール

そこで、京都大会は終わったものの、少しでも興味を抱いていた人たちの迷いを払拭すべく、今後役立つであろう具体的な情報を、京都大会の流れをたどりながら共有したい。

まずスケジュールの大枠は基本的に各大会で引き継がれており、1週間のうち4日と3日で前後半に分けられる。初日は各委員会の委員長・役員らが集まる諮問協議会や委員長会議が開催される。一般の参加者にとってこの日にはプログラムはないものの、国際委員会によってはプレ・ミーティングと称して会合を開いている場合があるので、関心のある委員会があれば、それぞれのサイトから情報を得ると良い。

一般参加者にとっては2日目が実質的な初日となり、午前に開会式、基調講演など全員参加のプレナリー・セッション(Plenary Sessions)が設けられる。今回は醍醐寺の声明(しょうみょう)で開幕し、ICOM会長ほか主催者の挨拶ののち、秋篠宮さまのご来賓を賜った。お言葉では、ロンドンやライデンの博物館でご専門の淡水魚の標本資料をご覧になった折、資料を蓄積し、後世へと伝える博物館の役割を強く認識されたというエピソードに触れられ、多くの来場者の心をとらえた。それは目下、資料保全の危機的現状に対して不安を抱く博物館人の多くを、静かに、しかし力強く励ますものであったからだ。

この日の午後は委員会ごとのセッション=研究発表だ。各委員会は大会テーマに沿って、それぞれの専門分野の課題に向き合うための個別テーマを設けて事前に発表者を募る。なお日本の学会発表は各自の成果発表と捉えられている向きが強いが、ここでは同じフィールドにいながらも違う文化圏にいるメンバーたちに、共有したい視点を提示することが必要だ。自分の話題が参加者にとってどんなヒントをもたらすのか、例えば日本では当然の共通理解であっても地球の裏側で暮らす人たちには新鮮な驚きがたくさんあるし、認識を共有することで浮き彫りにされる新たな課題を提示することにこそ、異文化圏の博物館人が交流する意味があるだろう。

夕刻からはオープニング・パーティーがある。これは久しぶりに会える仲間たちと旧交を温める「同窓会」の機会でもあり、また互いに知り合いを紹介しながら、新たな人間関係を構築するための重要な社交の場でもある。飲み物食べ物を手に、ベテランや若手、国籍といった立場の違いを超えて、様々な人と意見を交わせる意義は大きい(今回、筆者が紹介され、ビールを片手に冗談を言い合った人物のひとりは、じつは諮問会議の議長だと最終日に知ることになった)。

3日目、4日目も同様に、午前に全員参加のプレナリー・セッション、午後は各委員会の発表という枠組みであるが、主要な企画が「裏番組」として重なっているので、全てに参加することは誰にも叶わない。事前にプログラムを良く読んで参加したいところを決めておくか、あるいはどこかひとつの委員会にじっくり腰を据えて参加するのも良いだろう。夕刻はソーシャル・イベントと称して、開催地のさまざまな場所でイベントが催され、各文化施設を特別観覧できる機会が与えられる。ちなみにミラノ大会で人気を集めたのはレオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》の時間外特別観覧で、京都では二条城の観覧が許された。

このメインの3日間には、会場内でスポンサーや自治体等の見本市(展示会)が開かれている。通例、展示事業者や輸送会社、博物館関連資材業者の出展が多いようだが、今回は日本の美術館がブースを設けているのが目立った。特にパンフレットをトートバックに入れて積極的に来場者に配布していた館は、すぐに荷物が増える参加者がその場で使用して会場内を歩いてくれるという状況で、知名度アップにつながっていた。

後半初日となる5日目は、各委員会がオフサイト・ミーティングと称して、会場を離れて視察に出かける。例えば筆者が担当するICFAは、「コレクションと展示:東洋と西洋」というテーマを設定し、大阪市立美術館と国立国際美術館に協力を仰いで、コレクションを中心にした展示解説のほか、簡単でも質疑応答の時間と場所を設けてもらい、日本の美術館の状況を少しでも知ってもらうことを目指した(*6)。

6日目はエクスカーション、つまり「遠足」の日である。京都市内のみならず近畿一円の文化・観光施設でプログラムが準備され、参加者は事前申込の上、興味のあるツアーに参加する。と書くと遊んでいるようだが、それまでのセッションでは直接関わりがなかった参加者と出会うことができる場でもある。なお基本的には参加費に含まれるツアーだが、遠方などプログラムによっては追加費用が発生する。

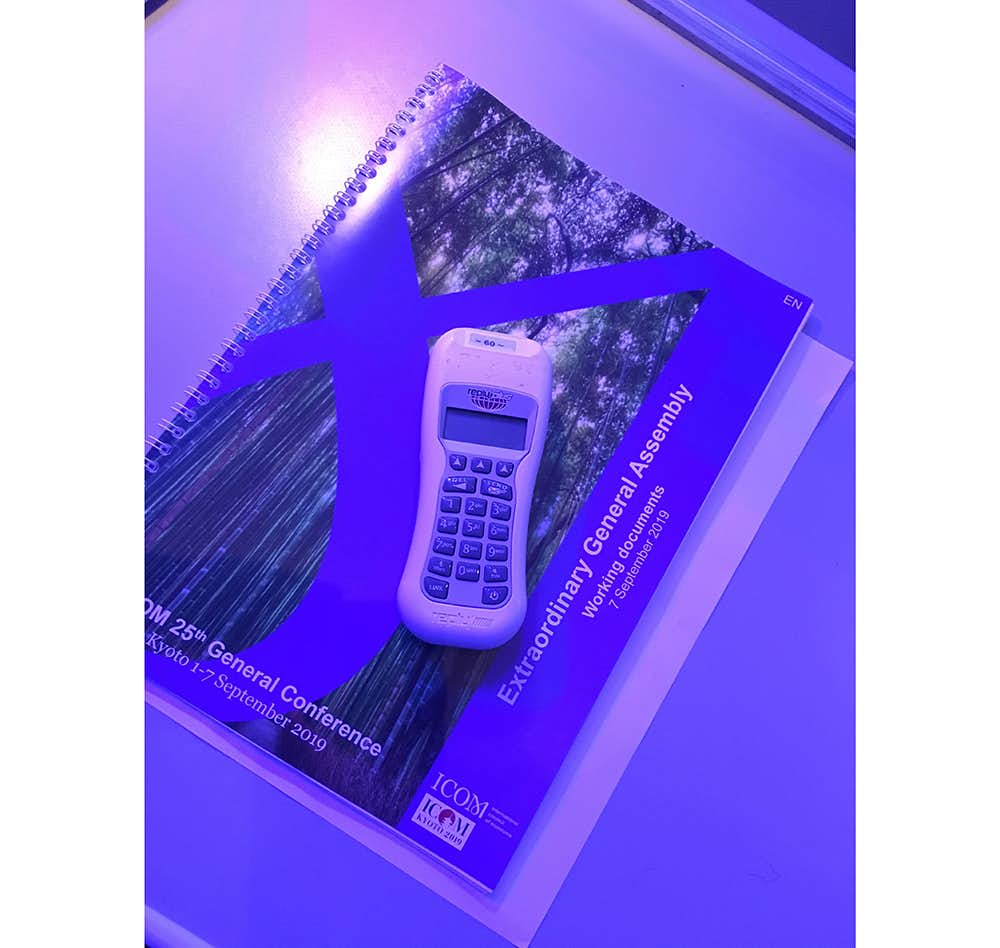

そして最終日。朝から臨時総会、そして通常総会、最後に諮問協議会が設けられる。臨時総会は規約の変更にかかる決議を採るために開かれ、通常総会は予算執行等の報告および大会決議のためにある。これらふたつの総会にはICOMメンバーなら参加できるが、投票権は各委員会の代表のみに与えられ、座席も一般来場者とは区切られる。ちなみに投票権を持つのは、国内委員会、国際委員会から各5人まで、そして地域連盟は各3人、加盟機関が2人という人数が規約に定められている。今回筆者は、ICFAの投票権者として出席していた。

大会テーマと全体セッション

大会全体の議論に話題を移そう。今回のテーマは「Museum as Cultural Hubs: The Future of Tradition」、日本語では「文化をつなぐミュージアム──伝統を未来へ──」と訳した。開催地京都のステレオタイプなイメージを強調し過ぎている気もしたが、世代を超えた人間文化の保存装置としての、博物館の基本的な役割を示してもいる。

開催国はこのテーマに基づいて基調講演等プレナリー・セッションの一部を企画する。本部との合意形成は必要だが、登壇者に誰を選ぶか、何を論じるかで、参加者の大会の印象は大きく左右される。今回の基調講演は隈研吾、セバスチャン・サルガド、蔡國強の3人で、アーティストに偏っていたが、人間と自然の共生、民族多様性といった現代の博物館が抱える大テーマに基づく人選であったことはわかる。

基調講演としてはひとつだけ、9月2日のセバスチャン・サルガドによる講演について紹介しておこう。ブラジル出身の写真家であるサルガドは、アマゾンの熱帯雨林が減少する状況と、そこに生きる民族たちの姿をスライドショーで紹介した。湿度を感じる白黒写真の数々には人間と自然の生命力が満ちあふれ、またそれらに重ねられる音楽によって、我々はいつしか心動かされる「観客」になっていた。その証拠にスライドショー後には拍手喝采、会場は総立ちとなったほどだ。しかしこの雄大な自然とそこで綿々と受け継がれてきた人間の営みが破壊される背景には、ちょうどその月の後半にグレタ・トゥンベリが国連気候行動サミットで「How Dare You!」と大人たちに訴えねばならないほど、行き過ぎた資本主義社会があるのは明らかだ。そして会場で出会った某美術館館長が「みんなあんなに拍手していたけれど、自分たちは飛行機で二酸化炭素をまき散らしながら海を渡って来ているよね」と冷めたコメントを筆者に残していったように、また会場の外には大量の使用済みのカップやプラスチックゴミが山となっていた現実があったように、我々がわざわざ陸と海を超えて集まる意味はどこにあるのかを問うことは必要だろう。

このとき、会場からは「私たち博物館人には何ができるのか」という正直な質問が投げかけられたが、これに対してサルガドは、「博物館には正しい情報や現実を人々に伝えてほしい」と、そして「人間がつくり出したものは壊れて失われても、博物館は人間の営みを伝えていく力がある」と答えた。確かに我々は、博物館という情報発信メディアを持っている。それが博物館に課されたひとつの役割ならば、我々が外の世界を人一倍知る努力をしなければならないのは確かだ。

基調講演以外のプレナリー・セッションでは、「博物館による持続可能な未来の共創」「ICOM博物館定義の再考」「被災時の博物館──文化遺産の保存に向けた備えと効果的な対応」「世界の中のアジア美術と博物館」の4枠が、複数の登壇者によって構成された。それぞれの顔ぶれを見ると、冒頭で触れた常設委員会やワーキング・グループのメンバーが多く、目下ICOMとして意識的に取り組んでいる課題が中心になっている。これらは上記の基調講演とあわせてICOMのYouTubeチャンネルで公開されているので視聴できるが、少しだけ触れておきたい。

「被災時の博物館」では、震災をはじめ自然災害の多い日本の事例はもちろんのこと、9月の時点ではブラジル国立博物館とノートダム大聖堂の火災が記憶に新しく、災害時の資料レスキューの事例紹介がなされるのだろうと予想していた。しかし筆者にも会場にも思った以上にインパクトを与えたのは、プエルトリコのハリケーンで被災した美術館が、何よりもコミュニティの拠り所として早急に再オープンした事例であった。我々は博物館をモノ(資料・作品)に寄せて考えがちであるが、それを支えるのは人、特に博物館外の人の力が大きい。自らも被災した住民たちが力をあわせて、地域の博物館を復活させていく姿を、自分たちの地域に当てはめててみるとどうだろうか。いざというときに博物館を支えるエネルギーとなるのは、行政や博物館の職員よりももっと多くの地域住民の力なのだという事実を、ここでは目の当たりにした。

「世界のアジア美術とミュージアム」は、それぞれの登壇者がかなり自由な方向を向いて話をした印象が残ったが、最終日の通常総会でICOM日本委員会が提出する決議案(Recommendation/Resolutions)(*7)のひとつ「アジアをICOMコミュニティ内に融合するための責任 Commitment to the Integration of Asia into the ICOM Community」を裏付けるものとして想定されていたのだろう。ただしアジアと言いながら日本美術に偏りがちであったこと、日本の考える日本美術──それは往々にして近世以前の美術に限られるのだが──を正しく伝えようという傾向が強く表れていたことには注意が必要だ。

確かに日本をはじめ、アジアの美術は欧米から見れば(未開の)民族芸術としてアフリカと一緒に扱われて来た歴史があり、学問的にもそのヒエラルキー意識は未だ拭い去れてはいない。けれどもそのことは、日本美術だけを殊更に取り上げて解決できることではないし、日本の美術研究者こそが、他地域美術への関心を持ちながら、自らの文化を客観的に見る視点を持たなければ、壁を乗り越えることはできない。日本美術の国際委員会をつくりたいという声もあるが、それはICOMでなくとも達成できるだろう。ICOMにあるべきは、時代や地域の垣根を取り払ったうえで、互いの地域の美術を共有し、美術とは、美術館とは何かを探るための場であるはずだ。

博物館定義の再考

さて、多くの人の関心を集めたであろう博物館定義の話題にようやくたどり着いた。定義改正の方針は2016年のミラノ大会ですでに話し合われ、2017年にMDPP(Museum Definition, Prospects and Potentials Committee)、つまり「博物館の定義、見通しと可能性」常設委員会が設置されたときには、その動きが我々一般会員の目にも見えるようになっていた。なお「定義」と呼んでいるが、博物館の定義についての独立した文書があるわけではなく、ICOM規約第3条(用語の定義)第1項 Museumの部分を指す。現行の定義は2007(1974)年のもの(*8)で、「博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する公衆に開かれた非営利の常設機関である。(*9)」というものだ。これは日本の博物館法(1951)に示されている「収集・保存、調査研究、展示・公開、教育・普及」という原則と大きな隔たりはない。

改正に向けて、博物館の歴史、現状、課題を分析した具体的な「提言(*10)」が本部に承認されたのが2018年12月。この内容をガイドラインとして、新たな定義案が言語、会員・非会員問わず一般公募された(2019年1月〜4月、各国内・国際委員会にも周知)。2019年5月には、69ヶ国(内3か国は国内委員会未設置)から269の原案が提出され、MDPPの修正も加えながら絞り込み、6月の執行役員会で最終案に調整されたものが今回の改正案であった。何人かが日本語訳を試みているが、少しずつニュアンスが違うところがある。それらを踏まえ、筆者も以下に訳文を示してみよう。

博物館は、民主化を促し、あらゆる人々を受け入れ、多様な声が響きあう空間であり、その目的は過去と未来についての批評的な対話である。現在の対立・紛争や課題を認識し、それらを具体的に記述することによって、博物館は人類の遺産や標本類を社会からの付託として保管し、未来の世代のために多様な記憶を保護するとともに、遺産への平等な権利とアクセスをすべての人々に保証する。 博物館は、営利を目的としない。博物館はすべての人が直接関わることができる、かつ公明正大な存在であり、人間の尊厳や社会の正義、全世界の平等と地球全体の幸福への寄与を目指して、多様なコミュニティとともに、また多様なコミュニティのために、積極的に連携・協力しながら、収集、保存、研究、解説、展示し、世界についての理解を広げる(*11)。

この最終案に対しては、発表された時点でさまざまな議論が巻き起こった。「これは定義ではなくミッションである」とか、「教育(education)」という単語がなくなっていることへの疑問の声だ。なにより、この最終案についての意見を各委員会から集める機会を設けることなく、いきなり臨時総会で採決するというプロセスへの抵抗は大きく、いくつかの国内・国際委員会は互いに意見交換をし、臨時総会で意見表明をするための準備を行っていた。

そのようなざわついた空気で迎えた京都大会であったので、9月3日のプレナリー・セッション「ICOM博物館定義の再考」はどのようになるのだろうかと思っていた。しかしMDPP委員長をモデレーターにMDPP内外の6人による発表は、西欧世界に根ざした二元論的世界の限界、富の偏りと貧困のアンバランス、地球そのものの危機について警鐘を鳴らし、対話の場としてのミュージアムを強く求めるものであり、会場を納得させるものであった。いや、そもそも皆、改正に反対しているわけではないのだ。目下社会にあふれる問題に対して、現定義が積極的に働きかけていないことは多くの博物館人が理解している。そしていま、博物館がなんらかの一歩を踏み出さなければならないことは明らかだ。

このセッションの最後に、もともとは予定されていなかったふたりが意見を表明する機会を与えられた。ひとりは、博物館学の委員会ICOFOM(International Committee for Museology)の委員長である。彼は26の国内委員会と8つの国際委員会に意見を託されて壇上に上がり、変化とはプロセスであること、議論する時間を与えて欲しいこと、民主的なプロセスには時間がかかること、また今回の議論が我々にとって良いチャンスとなることを強く訴えた。そして会場から最も拍手を集めたのは、「性急にYes / Noで結論を出すことは決して民主的な結果とならないことを我々は学んだはずだ」という発言だった。これがイギリスのEU離脱国民投票を指すのは言うまでもない。

もうひとりは、今回の改正に賛同するICOMアメリカ(*12)の委員長だった。彼はYes / Noを出すのにどこまでいっても十分な時間だと思えることはないだろうと述べた。そのYes / Noとは、どちらかが正しく、どちらかが誤っているという選択ではないこと、それよりも必要なのは、我々博物館人がコミュニティの課題を理解していると態度で表明すること、そして我々の愛するミュージアムが価値あるものだと世界に示すことだ、というのがアメリカの立場であった。

「投票延期」の投票へ

次に定義改正が議題となるのは、最終日7日の朝、9時半に始まった臨時総会においてであった。

臨時総会ではまずアジェンダ、つまり議事進行の採択がなされた後、改めて改正定義案が示されたものの、各委員会が発言の機会を求めた。筆者が取ったメモに漏れがなければ、19の国内・国際委員会と地域連盟から意見が述べられ、そのうち15の委員会が「延期」という語を用いたことでも、会場の空気はおよそ決まっていたように思われる。

決定的に感じられたのは、延期を求めたICOMイランに、ICOMイスラエルが続いた時だ。「初めてイランとイスラエルが合意できた!」と軽やかに述べて会場の笑いを誘ったイスラエルのメンバーは、いくつかの国にとってはICOMの定義が法的拘束力を持つのだと切実に訴えた。日本には博物館法があり、また、法律や明文化されたものがなくとも、収集・保存・展示といった基本的な活動が文化的に保障されている先進諸国は、ICOMの博物館定義が多少、理念的あるいは進歩的になったとしても、大きな問題はないかもしれない。しかし例えば民族紛争によって歴史遺産がいまにも破壊される危険と隣り合わせの地域では、遺産(資料)を守るための根拠となることが、定義に求められる第一条件だ。違う角度から見たこの世界の眺めを、我々はまだ十分に想像できていなかったのだろう。

またICOMブルキナファソは、この場で定義の是非を採択して意見が分かれるという結果を残すことが、ICOMの分裂を世界に示すことになると懸念した。ミュージアムの世界は固くひとつであると示し続けることもまた、我々の仕事なのだ。

こうして「延期」の採択にたどり着けたのは、10時半の終了予定時刻を大幅に超えた午後1時半であった。結果は延期賛成が396票、反対157票、棄権2票、無投票7票である。さまざまな意見が飛び交った4時間──いやこの7か月──であったが、上層部が決めた「結論ありき」ではなく、また一部の誰かの利益のためでもなく、より良い世界のために博物館は何をすべきかと真摯な議論を重ね続けるという結論は、筆者には未来を明るく照らす光に感じられた(*13)。

いっぽうで、日本の博物館界はどうだろう。あらゆる立場の人々に寄り添う未来を目指せているだろうか。博物館の役割を支える力を、自ら掴み取ろうとしているだろうか。何よりそのための議論の場は開かれているだろうか。筆者も含め、一人ひとりの博物館人と博物館行政、文化行政に関わる人々が問わねばならない。

ICOM京都大会後の課題

最後に、我々の足元に残された課題に目を向けておこう。筆者が考える課題は、日本委員会のより民主的な活動だ。今回、通常総会では5つの決議案が提出されたが、そのうち2案が日本委員会の提案によるものだった。ひとつは、前半に触れた「アジアをICOMコミュニティ内に融合するための責任」で、もうひとつは大会テーマでもある「『文化をつなぐミュージアム』理念の徹底 Commitment to the Concept ‘Museums as Cultural Hubs’」であるが、しかしこれら2案のどちらも、一般会員には事前に知らされていない(もしかすると筆者が出席できなかった5月の日本委員会総会で触れられたのかもしれないが、受け取った資料には入っていなかった)。

委員会として提出するものを、委員会内で合意形成する場を設けること、それが今後の日本委員会の活性化には必要だろう。またそのためにも、ある程度の会員数によって保証される多様な意見が必要だ。会期中、ICOMドイツのパーティーに参加したが、国内委員会の活発さと透明性、そこで育まれる連携意識に驚き、なるほど、日本に足りないのはこれだと気づいた。

よって会員数の増加に向けて、少しでも興味を持っている人に、以下2点を伝えたい。ひとつは、ICOMとは我々博物館人が、個人として参加できる場であるということ。日本博物館協会も、全国美術館会議も、もちろん一人ひとりが活動することによって成り立っているが、加盟はあくまでも組織単位であり、個人は所属の代表となる。いっぽうICOMは団体会員もあるが、個人個人がそれぞれの役職や雇用形態を問わずに関われる博物館界最大のコミュニティだ。上意下達と年功序列に縛られがちなこの社会において、自分の足で外に踏み出すことができる場であることは強調したい。

もうひとつは魔法のようなICOMカードについてだ。筆者も白状したように、美術館・博物館に何度でも入れるこのカードのメリットは大きく、ぜひ恩恵に預かってほしいところだが、なぜICOMカードで入館できるのかは自覚する必要がある。筆者が会員になってまだ2年目の頃、ウィーンの小さな美術館の受付で、いつも通りカードを提示した。すると窓口の年配男性は「なんと日本かい! 遠くからようこそ。仲間が来てくれてうれしいよ」と歓迎してくれた。そのとき初めて、筆者はこのカードの意味に気づいた。その館が会員館であるかどうかではなく、ともにミュージアムのために働く博物館人、Museum people, Museum professionalsである連帯を示すのが、このカードなのだ。それは館種や国境を超えて、1館でも多くに足を運び、そこでの学びを次に活かす責務を我々は負っているとも言い換えられるだろう。ミュージアム界全体の変化は、各自の小さな一歩によってでしか成し遂げられないからだ。そのためにともに働く仲間であるからこそ、このカードは魔法の力を持っている。そして何千人もの志を同じくする博物館仲間に囲まれるという奇跡のような状況が、3年に一度の大会なのだということを、この国の多くの仲間たちにも知ってほしい。京都大会はそのためのスタートラインになったはずだ。