論説:パンデミック時代のドイツの文化政策(2)

新型コロナウイルスのパンデミック下、文化支援の分野でもっとも注目を集めたのがドイツだ。このドイツの文化政策協会(Kulturpolitische Gesellschaft)が2020年3月31日に発表した「文化政策は持続的に影響を与えなければらない─コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目」を、神戸大学教授・藤野一夫が3回にわたり詳細に論説する。

前提と背景

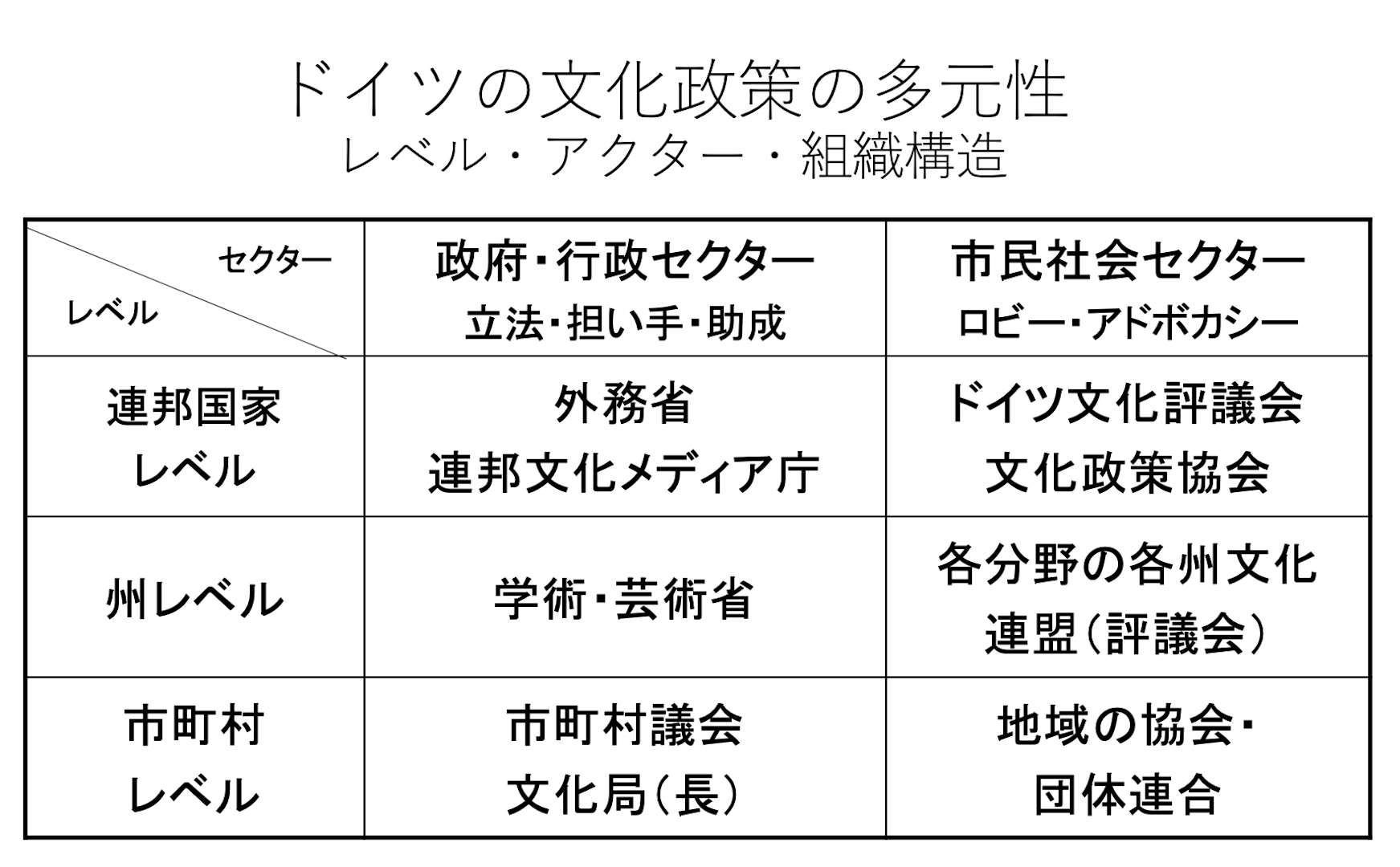

前回説明したように、地域主権の国であるドイツの文化政策の基本3原則は、「文化連邦=分権主義」「州の文化高権」「補完性の原則」である。また、戦後(西)ドイツの文化政策は、基礎自治体→州政府→連邦政府という三層構造からなり、ボトムアップ型の補完性の原則に基づいて形成されてきた。

そればかりではない。これらの各公共セクターにおける文化政策自体が、その内部において分権的構造をもち、市民社会セクターからの政策提案に基づいて議論され、合意形成されてきたのである。国家主導の文化政策は一貫して避けられているが、それは民営化論を意味するものではない。ドイツの分権的構造が、日本で物議を醸してきた民営化論とは異なる文脈であることに留意したい。

たしかにパンデミックの時代に明らかとなったのは、ドイツの政治家の指導力と信頼感である。しかしもっと重要なことを見落としてはならない。市民社会セクターによる文化的民主主義の形成と成熟のプロセスである。そこで本論説では、市民的・文化的公共圏を紡ぎ上げてきた非営利活動組織として、ドイツ文化評議会と文化政策協会に焦点を当てたい。

ドイツ文化評議会は多様な芸術文化団体の上部組織であり、主に芸術家のための調査やアドボカシーを行っている。ドイツ文化評議会の活動は通常ロビーイングとみなされるが、芸術家のための共益団体の性格を超えて、市民社会全体に開かれた公共性をもつ。それは、前回紹介した難民、ジェンダー、環境などをめぐるアクチュアルなプロジェクトを発案し、公共セクターを巻き込んで社会課題に取り組んでいることからも明らかである。

日本との類比では、(公財)日本芸能実演団体協議会(芸団協)や(公財)全国公立文化施設協会(公文協)をイメージするが、その基本姿勢、調査研究能力、政策提言力には隔たりがある。ドイツ文化評議会は、文化政策協会とともに、連邦、州、自治体の文化政策を牽引する市民社会セクターのエンジンである。公共セクターに対して政策提案し、また文化団体と行政の双方に助言を行う対等なパートナーなのである。

ドイツ文化評議会は、政府との合意に基づいた協働には積極的であるが、国や自治体の下請け機関ではない。市民社会の文化的民主主義に根ざした自律的組織である。忖度する役人も天下りもいない。また、助成金の審査には関わらないため、イギリスのアーツカウンシルのように、アームズ・レングスの原則が問題となることもない。ドイツ文化評議会は、ナチス時代の帝国文化院を反面教師とし、議論を重ねて形成された上部組織である。

他方、文化政策協会は、文化行政やアートNPOなどの実務家を主体に、研究者やアーティストが加わった組織で、住民・市民のための文化政策の調査研究とアドボカシーを行っている。ドイツ文化評議会と文化政策協会は、いずれも学術団体ではない。ふたつの組織とも10名足らずの職員、年間予算1億円程度で運営されていながら、その影響力と存在感には驚かされる。数百人の専門家のボランタリーな協力があってこそ可能な活動である。それぞれのメンバーシップの内実も異なるが、相互の役割分担と連携に基づいて、文化的民主主義の立場から、ドイツの文化政策と文化的公共圏の形成に大きく寄与してきたのである。

ちなみに、「文化的民主主義」(kulturelle Demokratie)と「文化の民主化」(Demokratisierung der Kultur)との違いにも留意しておきたい。後者の「民主化」は、(なぜか)一般に高尚なものとみなされてきた芸術文化(ハイカルチャー)を、一部のエリートの独占物から、より多くのひとたちに広めるという啓蒙主義の系譜にある。1970年代からドイツで唱えられてきた「万人のための文化」(Kultur für alle)を「文化の民主化」と混同する向きもある。

いっぽう「文化的民主主義」とは、筆者の文化政策理念に置き換えれば「文化的自己決定能力の涵養」(*1)を意味する。ここでの「文化的」が意味するものは多義的である。まずは文化に関する事柄を決める主体は、地域・コミュニティの住民・市民である、という意味だ。と同時に、芸術文化とその活動を通して、文化以外の事柄に関しても、住民・市民の自己決定能力が涵養されることを意味する。それゆえに芸術文化を享受し、相互に議論し、文化的活動に参加することは、市民社会の公共性を紡ぎあげる民主主義のインフラなのである。

強靭なネゴシエーション

文化政策協会の声明「コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目」は、実務家の視点を踏まえながらも長期的な視点に立って、公共セクターのみならず市民社会セクターに向けて発信されたものである。そこには、文化と社会との新しい関係のための基本理念と政策提言、構造改革と意識改革が語られている。

これとは別に、ドイツ文化評議会は、コロナ危機の当初から、文化関係者の活動と生活の維持のために、すこぶる具体的な声明や提言を矢継ぎ早に発表してきた。ここでの文化関係者(Kulturschaffende)とは「文化活動=創造者」を意味し、アーティスト、アートマネジャー、プロデューサー、テクニカルスタッフ、デザイナーや出版・メディア関係のクリエーターなどを含む包括概念である。

ドイツ国内の感染者数240人、まだ死者が出ていなかった3月4日、ドイツ文化評議会は「コロナ-ウイルスが文化領域を急襲」というプレスリリースを発表した(*2)。長い歴史を持ち、ドイツの文化産業にとって重要な位置を占めるライプツィヒ・ブックフェアー(Leipziger Buchmesse、1632年〜)が中止され、また10月のフランクフルト・ブックフェア(Frankfurter Buchmesse、1573年〜)の延期が伝えられたことが大きい(*3)。2019年にはライプツィヒに29万人が、フランクフルトには30万人が来場した。

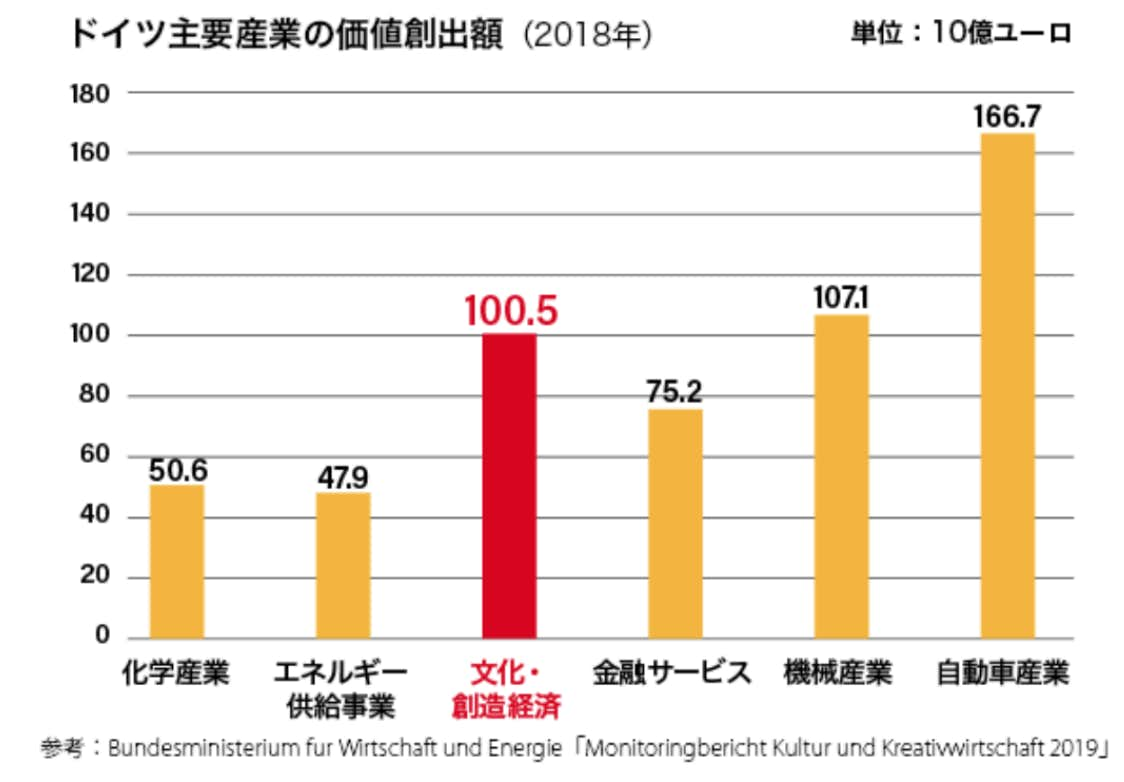

そこでドイツ文化評議会は、経済大臣が文化・創造経済のために尽力するように、グリュッタース文化大臣に対して呼びかけを行った。もとより出版産業は経済・エネルギー省の管轄であるが、そのコンテンツの多くは文化領域と深く関連する。芸術家のみならず文化・創造経済全般への幅広い配慮が、市民社会セクターの側から先に提案されたのである。

3月11日のプレスリリースでドイツ文化評議会は、劇場やコンサートホールの閉館や休業に理解を示すと同時に、公演中止による損失補填や返却チケットの精算を州と基礎自治体に求め、さらに連邦による支援も要請した。「ドイツ文化評議会がもっとも憂慮するのは、フリーランスの芸術家と文化・メディア分野での自営業者の状況である」。いまこそ連邦と諸州が、その「協調的文化連邦主義」を立証するものとして、共同で緊急支援基金を創設すべきであると提案した(*4)。

ドイツ文化評議会の事務局長オラフ・ツィンマーマンは13日、その結果を以下のように報道発表している。「16州の文化大臣は、われわれの提案を取り上げた。コロナ危機によって取り消されたフリーランスの芸術家および文化経済の損失補填のために、国立の緊急支援基金を創設するという提案である。この緊急支援基金がまもなく開始できるように、連邦と諸州の間での迅速な協定を期待している」(*5)。

さらに同日の別のプレスリリースでは、ツインマーマンは以下のように述べている。「連邦文化大臣モニカ・グリュッタースが、文化・メディア分野の支援のための第一歩に素早く着手していることは非常に肯定的に受け止めている。しかし即時支援策が、連邦と諸州の間で本日合意された緊急支援基金の代替とはなり得ないのは当然である」(*6)。

このように、3月23日のグリュッタースによる支援策の発表以前に、ドイツ文化評議会、連邦および各州の文化大臣の間での強靭なネゴシエーションが行われていたのである。とりわけフリーランスの芸術家への緊急支援については、ドイツ文化評議会の提案を受け入れる形で、連邦政府の施策が策定されていった様子がわかる。

ドイツ文化評議会は3月16日に「コロナ vs 文化」(*7)というニューズレターを発刊し、5月14日までに15号が発行されている。連邦への政策提言とその成果報告だけでなく、州ごとのフリーランスへの支援策と支援額の速報が掲載されている。というのも、連邦の緊急支援をベースに、各州独自の支援額がどこまで加算されるかが焦点だからである。

以下、本稿では文化政策協会の声明「コロナ-パンデミック後の文化政策のための10項目」を題材に論説してゆくが、5月中旬時点での文化領域での支援策の概要については、5月22日に発行された「ドイツニュースダイジェスト」の特集「今注目される大規模支援策の裏側 コロナ時代のドイツは芸術・文化をどう守るか?」をご覧いただきたい。編集部のおかげで、一般にもわかりやすい特集記事となっているだけでなく、課題も浮き彫りにされた。それは本稿の論旨を先取りする見取り図でもある(*8)。

3. 文化施設の法的設置主体である州および市町村は、これらの施設の維持のために配慮しなければならないが、その一方で独立した(フリーの)公益領域は特別な危機に瀕している。この領域は公立と同じ権利において、長期的な救済策が講じられなければならない。

コロナ危機の渦中にあって、極めて重要かつ緊急性の高い提言である。問題となっている事柄の背景と構造は、とくに2000年代以降、ドイツの文化政策の焦点となってきた。そこでの矛盾が、パンデミックによって一気に表面化したのである。もとよりドイツでは、芸術文化機構を支える公的制度が極度に発達し、安定的な文化施設・機関の運営が保障されている。その反面、公的文化制度の枠組から外れたフリーランスのアーティストは、いわばワーキングプアー状態に置かれてきた。この間、文化政策上の議論の中心は、フリーランスのアーティストに正当報酬が保証される持続可能な支援策の実現にあった。

ドイツには州のステータスを有する3つの都市州(ベルリン、ハンブルク、ブレーメン)がある。これらは州と市が合体しているため文化予算も大きい。都市州を除いて住民ひとりあたりの文化予算が最も多い都市は、旧西独のフランクフルトおよび旧東独のライプツィヒである。いずれもブックフェアーの長い伝統をもつ商業・交易都市だ。市の文化予算だけで住民ひとりあたり年間3万円におよぶ。日本の基礎自治体とは一桁以上の開きがある。

フリーランスへの支援の実態──ライプツィヒの事例から

とはいえ、これらの文化都市においてもフリーランス問題は深刻である。例えば人口58万人のライプツィヒ市は、主にこの問題を解決するために2016年、ライプツィヒ文化評議会(Leipziger Kulturrat)を設置した(*9)。その目的は以下の2点である。

1. 市議会(市参事会Stadtrat)、文化専門委員会ならびに行政における文化政策の戦略的問題に対して助言を行う。また、ライプツィヒ市の文化活動=創造者(Kulturschaffende)などと文化施設の間の協働を支援する。

2. 市の関係集団の様々な利害関心を調整する。市議会とその各委員会ならびに行政は、文化政策上の問題にかかるすべての案件において、文化評議会を通じて助言を求めることができる。文化評議会は、文化関係者を政策的な決定プロセスに巻き込み、これによって民主主義的参加を強化する。

委員はすべての分野(造形芸術、演劇・ダンス、音楽、文学、社会文化、文化的教育、都市史)を代表するもとして任命され、フリーランスの代表者3名を含み、年に6回程度開催されている。ただし、助成金の審査は行わないのでアーツカウンシルではない。

ライプツィヒ文化評議会は2018年10月30日、以下のような「提言」を発表した(*10)。ライプツィヒを多様で多彩で世界に開かれたまちにしているのは、いったい誰だろうか。そのための条件であるフリーシーンのアートを強化し、「ワーキングプアー」状態にあるフリーランスのアーティストに正当報酬が保証される持続可能な支援策を実現しなければならない、という提言だ。ここには既存の文化施設・機関の既得権益への批判も見え隠れする。

この提言によってフリーシーンの芸術文化(社会文化センターや個別のアートプロジェクト)への助成金は、2018年の7.2億円に対して2019年は10億円に増額された。それでも総額150億円におよぶ市の文化予算の6.6パーセントに過ぎない。市立の美術館、博物館群のみならず、市立オペラへの60億円、ゲヴァントハウス管弦楽団への25億円と比較するならば、フリーランスへの支援の割合は、まだまだ低い。公立の施設・機関と同じく公益的な活動を行なっていることへのリスペクトも十分ではない。

ただしライプツィヒ市は、公的機関へのインスティテューショナルな助成と、フリーシーンへのプロジェクト助成の割合を変えることで、この問題を解決しようとはしていない。フリーランスへの支援額を純増させ、全体の文化予算も増やしている。ライプツィヒ文化評議会による民主主義的参加の仕組みが世論を反映し、同時に世論を形成する。こうした公共的議論によって、文化予算の増額への市民の合意が形成されているのだ。

ここ数年、少なからぬアーティストがベルリンからライプツィヒへ移動し、1990年代のベルリンを彷彿させるエキサイティングなまちに変貌している。その仕掛けづくりの根底には「民主主義的参加」の強化があった。自分たちでまちを変えられるのだ、という当事者意識と手応え感が、若者とアーティストをまちに引き寄せる磁力なのである。