藤原ヒロシが見たアンディ・ウォーホル「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」(エスパス ルイ・ヴィトン東京)。「ウォーホルから教えられることは尽きることがありません」

東京・表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中のアンディ・ウォーホル「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」展を藤原ヒロシが訪れた。日本のカルチャーシーンの一翼を担ってきたクリエイターの目に、ポップ・アートを生んだアンディ・ウォーホル作品はどう映ったのか。

ウォーホルはいつもそばにいた

ポップ・アートの確立者であるアンディ・ウォーホルは、1949年より広告イラストレーターとして活動を始め、徐々にアートの世界へ移行していった。東京・表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中のアンディ・ウォーホル「SERIAL PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」展は、初期から亡くなる直前となる80年代までの作品を展示しており、展覧会タイトルにあるように、人物像をテーマにした作品が並ぶ。藤原のウォーホルとの出会いはどのようなものだったのか。

「僕の“アンディ・ウォーホル体験”は、無意識に接したレベルでいえば、10代の頃に見たホラー映画『悪魔のはらわた』(ポール・モリセイ監督、1974)が最初です。ウォーホルが監修をしていたというのはずっと後になって知りました。その次は音楽ですね。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドをプロデュースした人として、うっすら認識しました。中学生になってようやく現代美術というものがあると知り、ウォーホルの作品を目にして、有名人の顔をコピーしただけでアートになるのか、面白いなと思いました。もちろん彼のやったことの意味を、ちゃんと理解できているとはとうてい言えない状態でしたけれど。その後日本での認知も進み、一挙に身近な存在になりました。ただし80~90年代には『お金持ちの必須コレクション』といった扱いとなり、少々チャラく見えてしまった時期もありましたね」。

94年に米国ピッツバーグにアンディ・ウォーホル美術館ができ、日本では96年に東京都現代美術館で大規模な個展「アンディ・ウォーホル 1956-86:時代の鏡 MIRROR OF HIS TIME」が開催。その時期から、アーティストとしての再評価が進んだともいえそうだ。藤原も「体感としては2000年代になってから、再び存在感が増してきました。沈んでもまた浮かび上がってくるのは、本質がちゃんと備わっているからでしょう」と語る。

展示作品を見ていく。まずは証明写真をシルクスクリーンにした1960年代の《SELF-PORTRAIT(セルフポートレイト)》。続く78年の《SELF-PORTRAIT(セルフポートレイト)》は、多色刷りのシルクスクリーンで人物像を連ねるおなじみの手法を確立してきた頃の作品だ。

「ウォーホルといえばシルクスクリーン、と代名詞のような手法になっていますね。僕は同じ手法を用いてものをつくることは多くないものの、ウォーホルから受けた影響は僕自身もとてつもなく大きいと感じます。彼の後続の世代はみなそうだと思いますが。トレースや複製といった概念を提唱した結果、例えばマリリン・モンローのひとつの絵柄を、100円の絵葉書から100億円の大型作品まで、幅広いラインアップで展開することができたわけです。僕も折にふれてウォーホル作品は購入してきました。いま手元に残っているのは、数十点の写真作品や、電気椅子を描いたキャンバスなどです」と藤原。

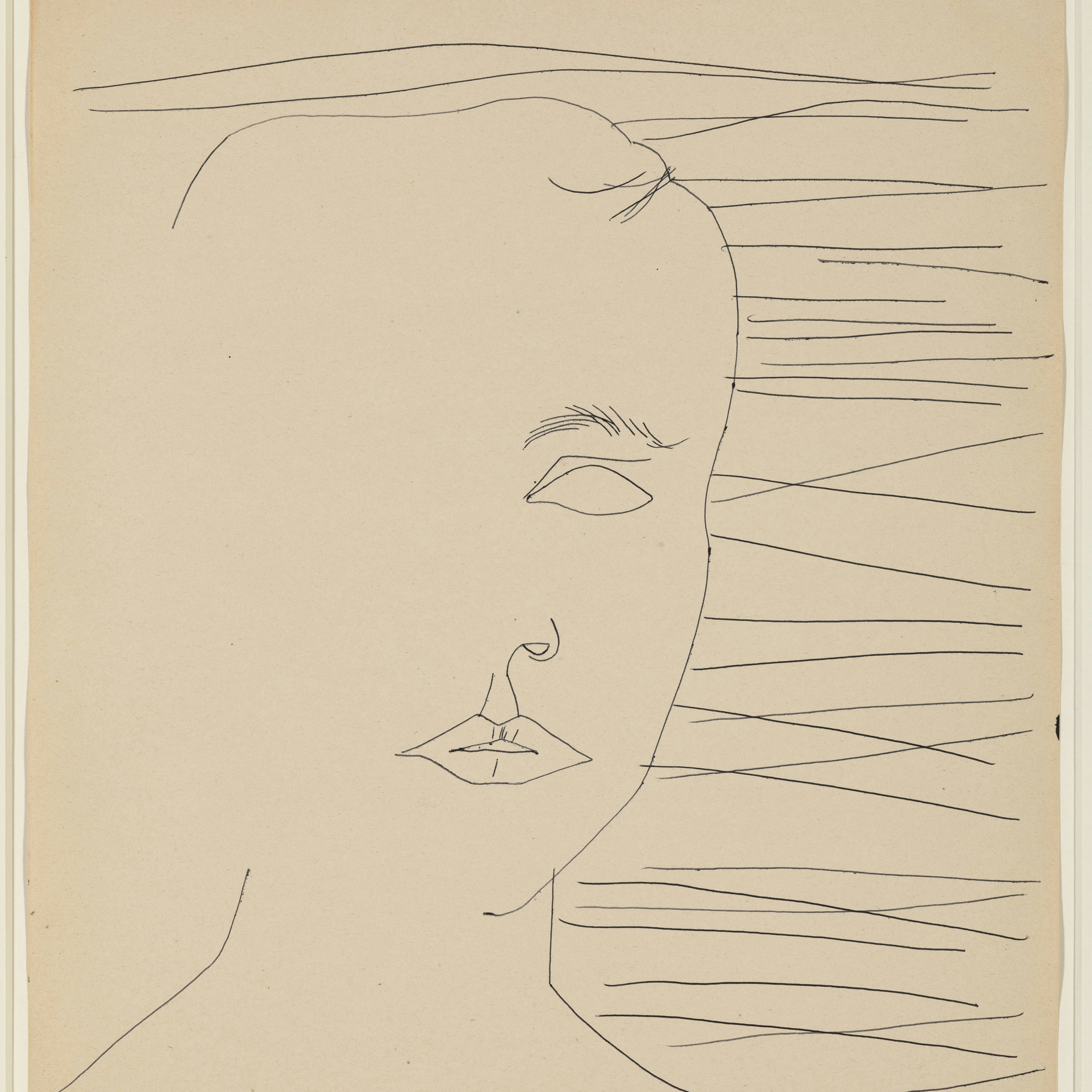

次の展示は、ボールペンで描いたドローイング「UNINDENTIFIED MALES(名のない男)」シリーズ。50年代の仕事で、街で見かけた気になる男性をスケッチしている。また、ウォーホル自身がポラロイドカメラで自分を撮ったシリーズは、78年から10年ほど撮り続けたものだ。藤原は映されたウォーホルの姿を次のように分析した。

「ファッションを変えたり、かつらやサングラスをつけて変装したりして、アイデンティティを自らどんどん分割しています。本当の自分がどれなのかわからなくなりそうですが、変わっていくことをよしとする潔さを感じさせます。『昔は良かった』と回顧したりするのは、過去のアイデンティティにすがるたんなるノスタルジーであって、それでは視野が狭くなってしまいます。ウォーホルは過去の自分にとらわれず、どこまでも広がっていくことを志向していますね」。