テクノロジーで社会を拡張するアートとは。KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展 参加アーティスト・市原えつこインタビュー

来年度開催される国際的な文化・芸術の祭典「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」。そのコアプログラム「KYOTO STEAM 2022国際アートコンペティション」のスタートアップ事業として、今年度7名のアーティストが企業・研究機関とコラボレーション制作した作品等を展覧するのが、京都市京セラ美術館で開催される「KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展」だ。同展に参加するアーティスト・市原えつこに、これまでの活動や、発表する作品について聞いた。

文化芸術の新たな可能性と価値を世界に問う国際的な文化・芸術の祭典「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」。そのコアプログラムとなるのが、公募によって選ばれたアーティストと企業・研究機関等のコラボレーションにより作品を制作・展覧し、優れたコラボレーション作品を表彰する「KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション」だ。

この「KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション」のスタートアップ事業に位置づけられているのが、「KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展」(以下、「スタートアップ展」)だ。2020年10月31日より京都市京セラ美術館の新館 東山キューブで開催され、7名のアーティストや芸術系大学等が、企業・研究機関とコラボレーションし制作した作品等を出展する。

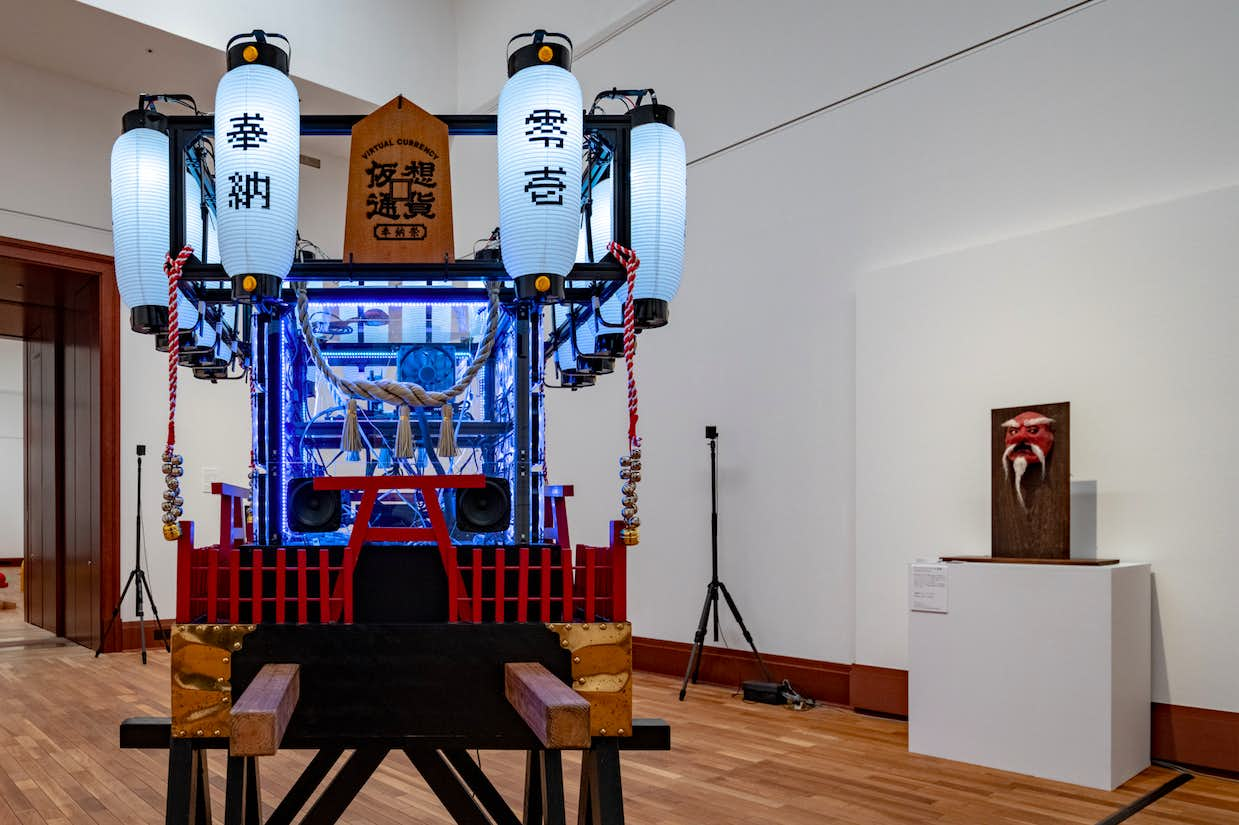

同展の参加者のひとりが、メディアアーティスト・妄想インベンターの市原えつこだ。市原は日本の伝統的な文化や風習を、最先端のテクノロジーによって現代に最適化するという切り口で制作を続けている。今回の展示に市原が出品するのは、仮想通貨を用いて世界のあらゆる場所からオンラインで賽銭を送ることができる《サーバー神輿》や、秋田県男鹿市の民間伝承をテーマにした《都市のナマハゲ》、展示空間内を妖怪が浮遊するパノラマ映像作品《もののけSR》などだ。

「スタートアップ展」で、市原はいかに自身がこだわってきたテーマを表現するのか。市原のこれまでの活動やその契機とともに聞いた。

──アートとサイエンスやテクノロジーの融合というのが「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―」の大きなテーマですが、最先端の技術を自身の表現に用いるようになったきっかけについてお聞かせください。

ソフトバンクの家庭用人型ロボット「Pepper」などが出てきたのは、私にとって大きな転機になりました。命がなくても、人間は人のかたちをして動く存在に対して特別な感情を抱くということに気づき、その性質を逆手にとって《デジタル・シャーマンプロジェクト》(2015)という作品が生まれました。

──《デジタル・シャーマンプロジェクト》は、その人が亡くなる前に採取したデータをロボットに入れ、死後49日間を一緒に過ごすという作品ですね。

自分の祖母が亡くなって葬儀に参列したときに、仏教の葬儀には、合理的に人の心を鎮める機能があるとわかりました。システマティックな伝統にテクノロジーを加えて、弔いの方法を拡張できるのではないかと考えたのですが、人の死というタブーを扱いますから、不謹慎だと批判を受けることも予想していました。

しかし実際には、2015年に発表したときには意外にも好意的な反応が多く「死を前向きにとらえて準備することを考えるようになった」という声を若い人からもいただきました。2011年の東日本大震災以降、人々がぼんやりと感じている死の可能性みたいなものの影響もあるかもしれません。

──新型コロナ禍の現在も、人々のその感覚は続いているのかもしれません。

最近、《デジタル・シャーマンプロジェクト》が、発表当時とは違なる文脈でフランスのメディアに取り上げられました。誰かの人格がロボットに憑依するというコンセプトが、新型コロナ禍におけるテレワークやテレプレゼンスの新たな可能性という文脈で取り上げられたのですが、そのように社会が変わったときに作品の意味合いが変わるのがおもしろいと感じました。最近は社会の変動が早いので、しみじみそう思います。

──今回「スタートアップ展」に出展する《サーバー神輿》《アニマトロニクス天狗様》といった作品は、いずれも2019年11月に「仮想通貨奉納祭」と題する奇祭に出品されて話題を呼びました。そもそもどのようなきっかけでこの「祭」を企画したのでしょうか。

2016年に銀座のメゾンエルメス フォーラムで、シャルル・フレジエという写真家の個展「YÔKAÏNOSHIMA」が開催されたのですが、日本各地の民間風習や妖怪を撮影した作品が展示されていて、ものすごく感動したんです。人間の生命力が凝縮されている感じを受けて、その頃から奇祭に夢中になり、新しい土着の奇祭を東京で実施したいと思うようになりました。

やがて、電通国際情報サービス(ISID)の研究開発組織、オープンイノベーションラボ(イノラボ)とともに「日本のまつり RE-DESIGNプロジェクト」という企画を立ち上げ、その第1弾として2017年に《都市のナマハゲ》という作品を制作しています。

そのときのリサーチで、土着的な民間信仰は、合理的で機能も持っていることに気がついたんです。集落の治安維持につながっていたり、慰霊の機能を持っていたり、神楽などには震災の防止への祈りが込められていたりしています。政治の政を「まつりごと」と読むくらい、政治的な機能も果たしています。そうした合理性というのは現代でも使える部分があると思い、それをアップデートしたいというモチベーションで祭と関わるようになりました。

──テクノロジーで伝統的な風習をアップデートするという点では、仮想通貨でお賽銭を集める《サーバー神輿》とも共通しますね。

そうですね。仮想通貨は色々と問題も孕んでいますが、これからの時代のあり方を象徴するシンボルのような気がしています。国境を超えて速やかにお金が流れていく仕組みを生み出しますし、新しい経済のあり方や、社会基盤を塗り替える可能性がある技術だと思っています。人類はもともとは神様に生贄や供物など物理的な奉納を行なっていましたが、やがて貨幣に変わっていき、じゃあキャッシュレスの時代になったらどのように価値を神さまに奉納したらいいのかという考えが生まれました。

──信仰の形態も時代ごとに変わってきているわけですからね。

伊勢神宮の本殿も20年ごとに建て替えてきたわけですが、宗教のようにものすごく長い年月続くものというのは、変わらない部分と同時に、柔軟に変えていく部分も必要だと思うんです。伊勢神宮の広報の方に話を聞いておもしろかったのですが、伊勢神宮も大昔は瓦版のようなものを発行していて、時代の変化とともにそれが新聞となり、いまでは広報を担っている神職の方ご自身もインスタグラムを更新しているそうなんです。最初は、神聖な祭に仮想通貨を持ち込んでもいいのだろうか、という懸念はありましたが、そのお話を聞いてやってみてもいいのかもしれないと考えるようになりました。

──《サーバー神輿》にはどのような技術が使われているのでしょうか?

デジタルハリウッド大学院には、3Dプリンターやレーザーカッターなどデジタルファブリケーション制作の設備をお借りしました。神輿は普通、宮大工さんがつくる一点ものですが、デジタルファブリケーションの技術があれば、データと材料のみで再現できるわけです。

また、サーバーを搭載することでオンラインで仮想通貨の投げ銭も可能になりましたし、神輿のデータを共有すればフランチャイズ化することもできるはずです。《サーバー神輿》はもともとメディアアートの領域で活躍する、テクニカルディレクターの渡井大己さんとの共作なのですが、様々なギミックが組み込まれていますし今後も機能拡張させていく予定です。

──土着の死生観と結びついた民間信仰に最新の技術を持ち込むことは、タブーに踏み込むような難しい部分もあると思うのですが、そこについてはどのようにお考えでしょうか。

タブーに積極的に突っ込みたい気持ちがあるわけではないんですが、倫理観のあいまいな狭間におもしろみを感じることは多いかもしれません。大学で教わっていた恩師であるシステム・アーティストの安斎利洋先生は、学生のアイデアを評価するときに、心地良いとか美しいというポジティブな感情と、気持ち悪いとか受け入れがたいというネガティブな感情の両方を喚起するアイデアに高評価をつける手法を導入されていました。私もその視点にとても影響を受けています。

本当に新しいものが生まれるときは、ポジティブな要素と同時に社会にネガティブなインパクトを与える懸念なども内包していると思うんです。いままでの価値観では手に負えないものができてしまったときの社会の変化や、そこで発生した波紋にとても興味を持っています。

──「スタートアップ展」は今年3月に設営を終えながらも、新型コロナウイルスの影響により一般公開が叶わなかった展覧会を再構成して開催されます。3月に展示をご覧になったときの感想を教えてください。

どの作家さんの作品も、小手先のコラボレーションじゃないと感じられたのでとても感激しました。個人的に特に印象的だったのは、映像作家の林勇気さんが京都大学iPS細胞研究所(CiRA)とコラボレーションした作品です。ともすればショッキングで強い表現にも転じやすそうな生命科学というモチーフを、繊細な婉曲表現を積み重ねて観客の心に染み入るような映像作品に変換されたのだと感じました(*)。林さん以外にも、展覧会は全体的に京都を拠点に活動されている作家さんが中心で、みなさん企業等の研究や取り組みに真摯に向き合って独自解釈をされていると感じました。

──10月の展示に向けて、3月からアップデートした部分があれば教えてください。

3月の展覧会では《もののけVR》というVRゴーグルを使う作品を出品していたのですが、新型コロナウイルスの影響で、身体への接触面が大きいゴーグルを使うことが難しくなりました。そこでVR技術を持っている株式会社ハコスコの研究者である藤井直敬さんに相談したら、非接触型VRの技術をすぐに発明してくださったんです。

非接触型VRは、事前に収録した360度のパノラマ映像を使って、目の前の現実の映像と差し替えることでその人の現実感を操作するもので、以前に藤井先生が理化学研究所時代から研究されていたSR(Substitutional Reality、代替現実)システムを簡易化したようなものです。その技術を使って、《もののけSR》としてほぼ新作と言っていいかたちでアップデートして発表します。

──VRやSRといったテクノロジーによって現実の領域が広がるように、アーティストによる表現もまた、未来を先取りしたり人の感覚や考えを拡張して、現実を広げていくように思えます。

アルスエレクトロニカの日本部門のディレクターを務める小川秀明さんが「アーティストは未来の社会に起こりうる問題や価値観を先取りして作品に表現し、世に問う機能がある『未来市民』だ」とおっしゃっていました。また、大学で授業を受けていた神尾達之先生も「アーティストは変態的な直感力で100年後の欲望を先取りしている」とおっしゃっていたんです。

ふたりからの影響もあるのですが、私はアーティストというのは野生のマーケターだと思っています。遠い未来のスタンダードを予感して、社会を一歩前に進める役目を担い、リスクがあることにも取り組む存在ではないかと。自分の内発的な動機を軸に表現を続けるのはタフなことですけど、アーティストやアートが持つ機能は、社会の常識や倫理を拡張していくことだと常に思っています。

コロナ禍で停滞の気持ちを味わっている人も多いはずなので、アートとテクノロジーが結びついて何かを生み出そうとするKYOTO STEAM―世界文化交流祭―の取り組みは、そういった膠着状態からの突破口になるのではないかという可能性を感じています。

*──林がコラボレーション作品のテーマに選んだのが、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)が研究を続ける「動物性集合胚」。林は動物の胚に人間の細胞を注入し、動物の体内で新たな臓器を作り出すこの技術に着目し、動物の体内でつくられた臓器の移植を受けたガラス職人を主人公とする物語を描いた。