ハイジュエリー メゾンのヴァン クリーフ&アーペルをアール・デコ期の芸術潮流に着目しながら紹介する展覧会「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」が、東京都庭園美術館で開催される。本展にかける思いを、パトリモニー&エキシビション ディレクターのアレクサンドリン・マヴィエル=ソネ、副館長の牟田行秀と担当キュレーターの方波見瑠璃子、セノグラファーの西澤徹夫がそれぞれ語った。

アレクサンドリン・マヴィエル=ソネに聞く、ヴァン クリーフ&アーペルのアーカイヴの価値

──「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」には、メゾンのアーカイブのコレクションを中心に出展されます。ヴァン クリーフ&アーペルはアーカイブの重要性についてどのように考えているのでしょうか。

アレクサンドリン・マヴィエル=ソネ 過去のクリエイションにふれることは、メゾンにとって新たなクリエイションを生み出す糸口になり、過去の作品の意匠やディティールが、新たに創作される作品にも反映されます。それらを責任をもって次世代につなぎ、スタイルを維持していくことで、メゾンのアイデンティティが維持されるのです

同時に私たちのもうひとつの重要なミッションは、幅広い方々にメゾンの歴史や技術をアーカイブを通じて知ってもらうことです。技術についての理解を深めていただくとともに、メゾンのものづくりへの姿勢と、職人の技について紹介することを重視しています。今回の展覧会でも、本館ではアーカイブを展示しますが、同時に新館では時代を超えていまに生きる様々な職人の匠の技を紹介し、その魅力を広く日本の人々に知ってもらいたいと考えています。

──今回の展覧会の大きなテーマとして「アール・デコ」が掲げられています。ヴァン クリーフ&アーペルにとって、アール・デコとはどのような時代だったのでしょうか。

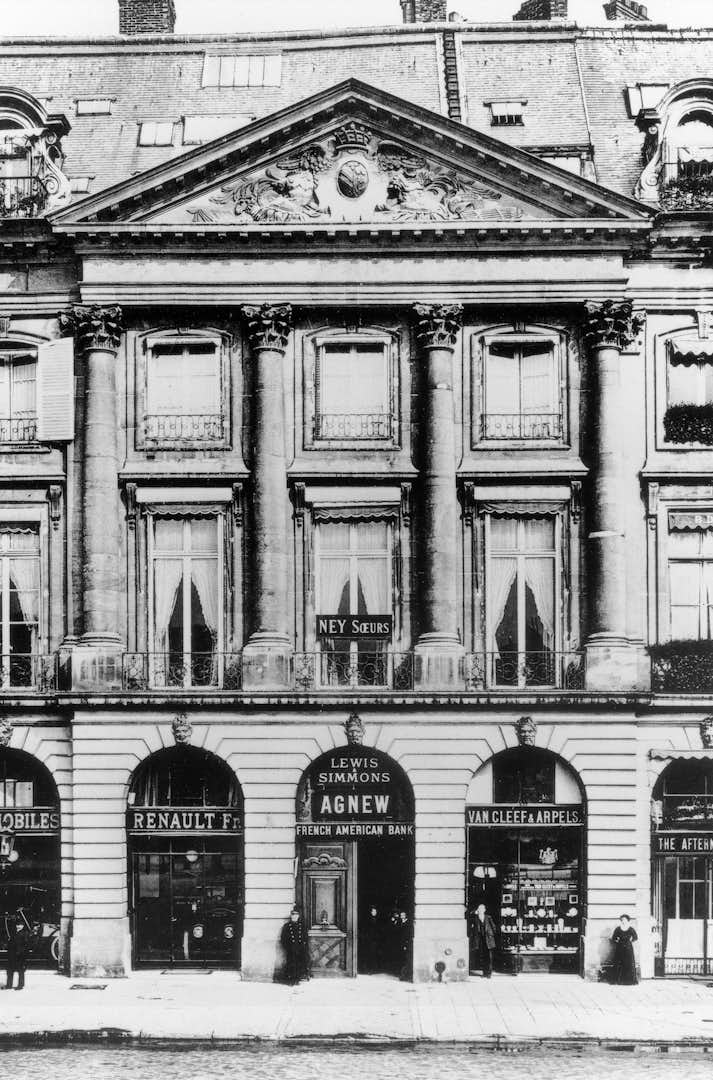

ソネ ヴァン クリーフ&アーペルの創業は1906年ですが、これはフランスでアール・デコが生まれた時代と一致します。アール・デコはメゾンにとっての原点とも言える芸術の潮流ですし、アール・デコの装飾やパターンから様々な作品が生まれた、非常に重要な時代だったと言えるでしょう。

──朝香宮邸だった東京都庭園美術館は、当時のアール・デコの意匠をいまに伝える貴重な存在です。アール・デコという時代をともにしたヴァン クリーフ&アーペルのアーカイブと邸宅が邂逅するこの機会をどのようにとらえていらっしゃいますか。

ソネ 最初に東京都庭園美術館を訪れたときは、まるで宝探しをしているような気持ちになりました。これほど完璧にアール・デコの様式が保存されていることは大変珍しく、まるで1930年代の過去へ戻ったような気分になりました。こうした館の意匠とメゾンの作品をどのように組み合わせるのか、それを考えることは非常に楽しい作業でした。重厚な大理石でつくられた暖房器具や、自然光と混ざり合うガラスの照明とメゾンの作品とのあいだに、どのような対話が生まれるのだろうかと期待が高まっています。

──今回の展覧会を通じて、来場者はどのようなことを知ったり、感じたりすることができると考えていますか。

ソネ まずは歴史の連続性、つまり約120年間のあいだに生まれた、様々な芸術やデザインの潮流を見ることができます。アール・デコ期のみならず、1960~70年代における技術や表現の自由さなども見どころではないでしょうか。日常における身の回りのものから様々なインスピレーションを得て作品をつくっていることがわかってもらえると思います。それらはきっと、現代に何かをつくろうとする人にとっても、様々なアイデアをもたらすはずです。また、職人の巧みかつ精緻な仕事を見ることができることも本展の魅力と言えるでしょう。例えばバラをモチーフとしたブレスレットひとつとっても、その花弁の細やかなつくりや、やわらかな表現などには目を見張るものがあります。それらの巧みな技が生み出す存在感は、ぜひ実物を見て確かめてほしいと思います。