「あいち2022」注目作品を巡る。コロナ禍のいま考えたい「STILL ALIVE」

「あいちトリエンナーレ」を前身とする新たな国際芸術祭「あいち2022」がいよいよ開幕を迎えた。現代美術展やパフォーミング・アーツなど5つのプログラムで総勢100組のアーティストが参加するこの大規模芸術祭。そのなかでも現代美術展にフォーカスし、とくに注目したい作品をピックアップしてご紹介する。

「あいち2022」の現代美術プログラムは、愛知県美術館が入る愛知芸術文化センターのほか、一宮市、常滑市、名古屋市有松地区といったエリアが会場として設定されている。ここではそのエリア別に、注目作品を紹介していく。

愛知芸術文化センター会場

あいち2022のメイン会場であり、もっとも多くの作家(42組)を見られるのが、栄にある愛知芸術文化センターだ。展示は地下2階と8階・10階の3フロアにわたる。

地下2階には本芸術祭参加作家では最年少の小野澤峻がインスタレーションを展示。6つの振り子が当たりそうで当たらない絶妙な距離を保ちながら揺れている。ジャグリングパフォーマーの感覚から出発したこの作品は、接触を避けるというコロナ禍における人々の動き方を示唆するようだ。

10階に上がると、河原温を起点とするコンセプチュアル・アートの世界、文字や言葉の表現、絵画や彫刻を再考するような作品が並ぶ。

河原温は「I AM STILL ALIVE」というメッセージだけを電報で送る「I AM STILL ALIVE」シリーズを1970年から2000年にかけて制作。膨大な数のメッセージが河原のもとから送り出された。本展では、その作品を世界中から集めてケースで展示。「あいち2022」の始まりを告げる。

この河原温と強いつながりを持つのが奥村雄樹だ。奥村は、河原温との出会いに着想を得て制作したサウンドインスタレーション《グリニッジの光りを離れて―河名温編》(2016)でも知られる作家。本展で奥村は、批評家ルーシー・リパードが1969年に行い、河原温も参加した展覧会「557,087」をたったひとりで再現した。当時、作家の大半が指示書を送ることで展示をつくった同展は、リパードの個展のようだと批判されたという。同展の制作手順をほぼ独りで再演することで、参加作家とリパード両方の立場に自らを置くという見事なアウトプットを見せている。

ローマン・オンダックもまた河原温を引き合いに出すことができるだろう。パフォーマンスと造形美術の両方を感じさせるオンダックの作品。展示室には巨大な丸太が横たわり、壁にはスライスされた丸太が掛けられている。河原温が「TODAY」シリーズ(1枚の絵画を1日で完成させるというもので約3000枚の単色絵画を手がけた)によって1日という時間を表したのに対し、オンダックの《イベント・ホライズン》(2016)は、1917年から2016年までの出来事をモチーフにしたもの。1本のオークの木をスライスし、年輪をなぞるように1枚毎に各年の出来事が記されている。スライスは会期中、1日1枚壁にかけられ、最終的には100枚が壁に並ぶという。

10階から8階へ降りよう。8階のエントランスにはヤシの木の鉢植えが並ぶが、こちらはマルセル・ブロータースの作品《美術館の入口》なので見逃さないようにしたい。

8階には身体性やジェンダーの再考、また生きることの意味や死生観などの根源的なテーマをメンタルヘルスやヒーリングといった観点から考える作品が並ぶ。

ニューヨークを拠点に国際的に活躍する笹本晃は、個人が持つ習慣や所作を作品に取り入れてきた。新作の《リスの手法:境界線の幅》(2022)は、実用品としての建具によって構成されたインスタレーションであり、パフォーマンスの舞台装置。美術館の展示室という閉鎖空間のなかに、「向こう側」のないシャッターや障子を置くことで、「内と外」の境界線を問いかける。

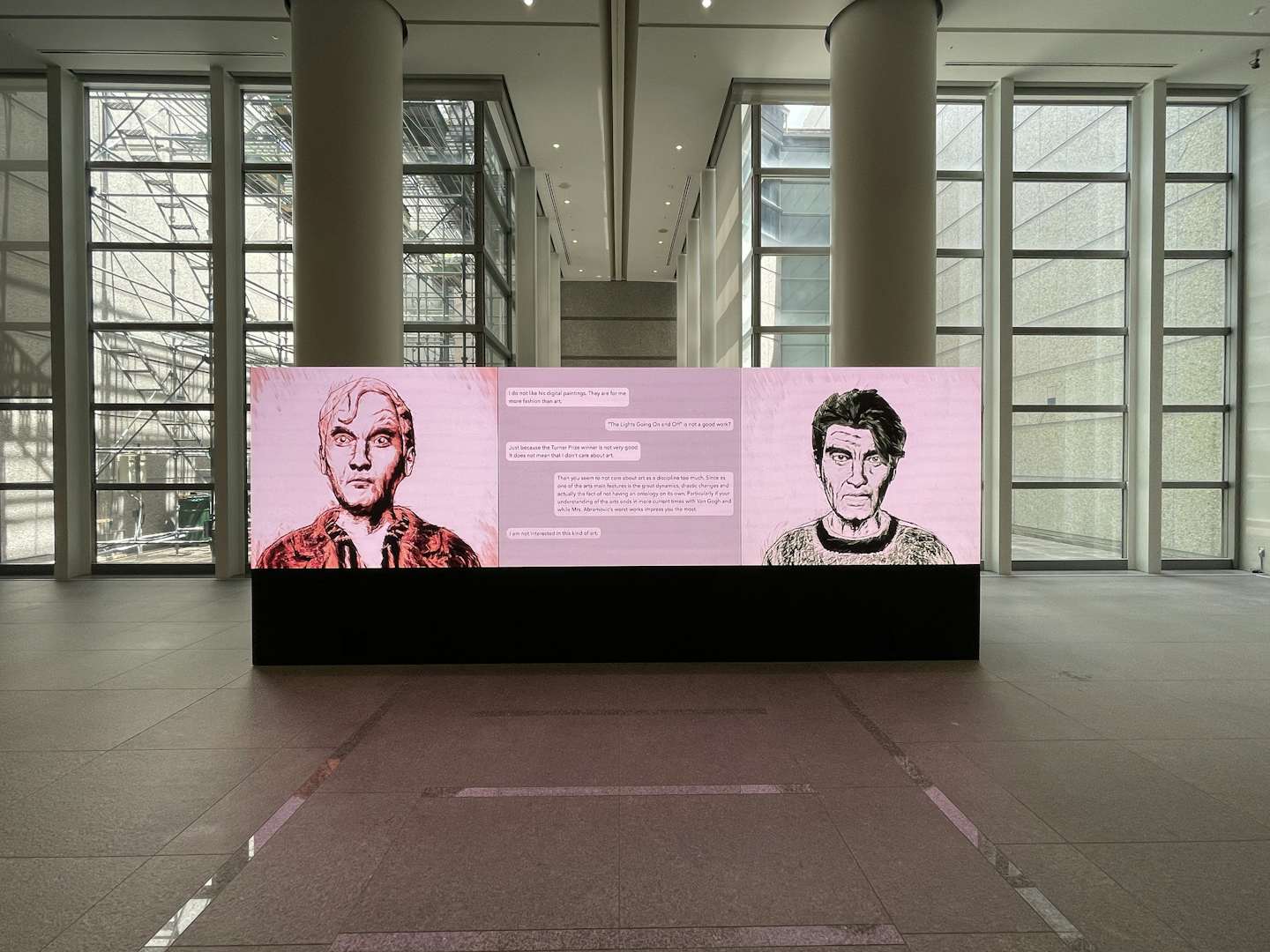

近年、映像によってセクシュアリティやジェンダーへの問いかけを行う百瀬文は、『サロメ』をモチーフにした映像インスタレーション《Jokanaan》(2019)を展示。2チャンネルヴィデオの左側には実在する男性が、右側にはCGの女性が映し出され、向かい合わせに歌っているように見えるが、女性像は男性のモーションキャプチャーでつくられたデータでしかない。しかしながら、そのあいだに生じさせたズレによって、主体の在りかの不確実性を投げかけている。

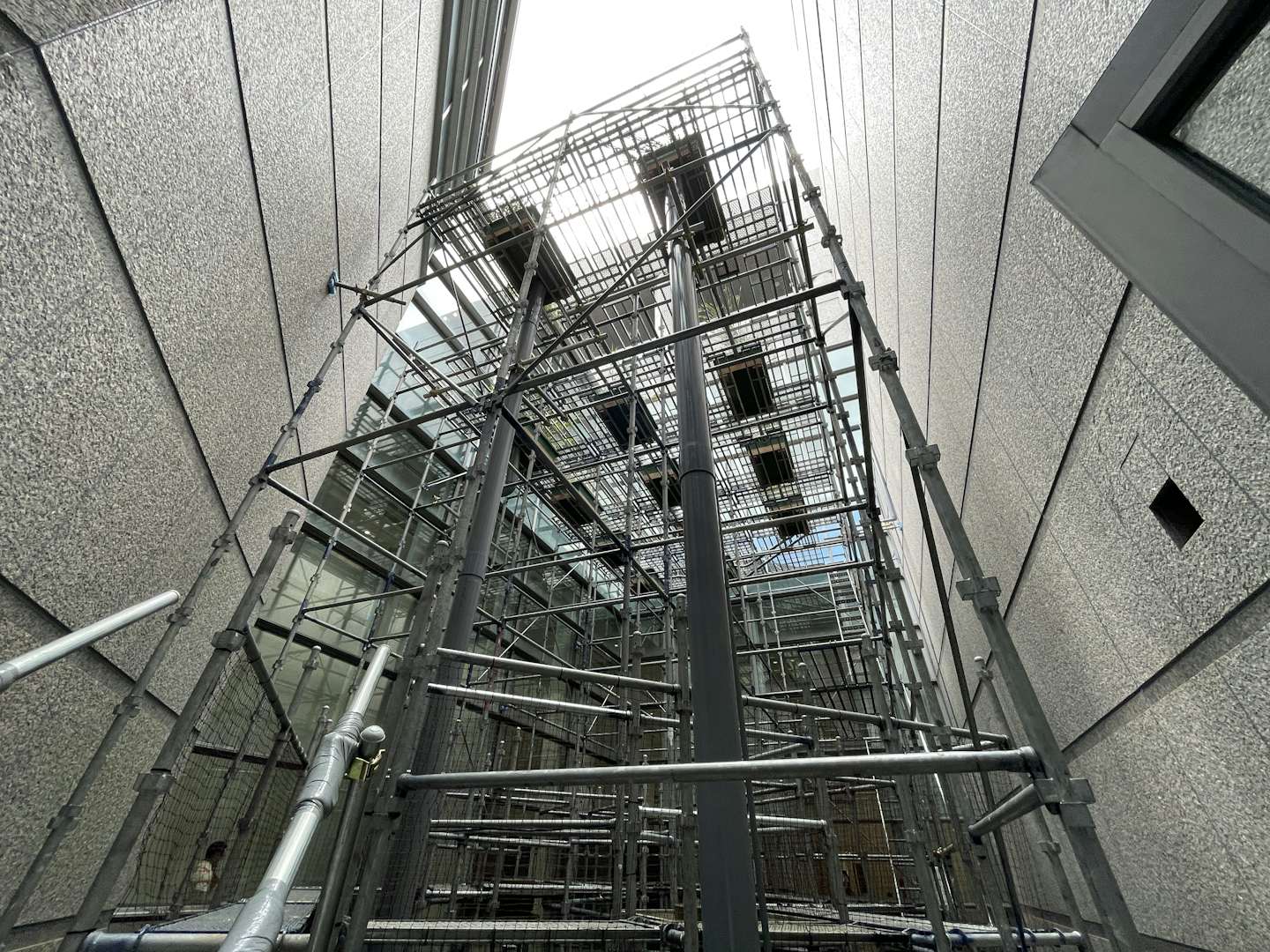

コロナ禍において意識されるようになった「呼吸」。7名からなるコレクティブ「ミルク倉庫+ココナッツ」が呼吸をテーマに制作したインスタレーション《魂の錬成》(2022)は、愛知芸術文化センターでも突出した作品のひとつだろう。愛知芸術文化センター全体を「呼吸器官」に見立てた彼らは、建物屋上か取り込んだ雨水が館内8階から12階を貫く吹き抜けで濾過されながら循環するインスタレーションを構想。巨大な吹き抜けが「肺」と見なされ、鑑賞者はさながら体内を循環する「血液」のような存在となる。

河原温の「デイト・ペンディング」からも影響を受けているバイロン・キムの《サンデー・ペインティング》(2020-2021)はその名の通り、「日曜絵画」だ。キムはコロナが始まった2020年2月から21年2月にかけ、毎週日曜日の空を描いた。そこにはその時々の状況や心情を示すテキストが記録されており、非常にパーソナルな行いがキャンバスに留められている。

引きこもりの経験を基点に、生きづらさを抱えた人々との協働制作を行う渡辺篤は、「アイムヒア プロジェクト」を主宰するアーティストだ。壁面に並ぶ様々な月の写真《Your Moon》(2021)は、2020年4月の緊急事態宣言直後に「孤立感を感じていること」を条件に、匿名の人々が寄せたもの。また天井から吊るされた照明《ここに居ない人の灯り》(2021)は、なんらかの理由で美術館には来ることができない遠方の参加者が操作しており、明滅の瞬間に、見ぬ誰かの存在を強く感じさせる。「I'M HERE」という言葉から「STILL ALIVE」を照射する、芸文センターの最後を飾るにふさわしい作品となっている。

その他の芸文センターの主要作品は画像で紹介したい。

一宮市会場

古くから繊維業の街として知られる一宮市。真清田神社を中心としたエリアが会場となっており、祈りやケア、死生観をテーマにした作品が点在する。

閉校した旧一宮市立中央看護専門学校は5フロアすべてが使用されており、このエリアでもっとも多くの作家が集まる会場だ。

ヴィヴィッドな生命を感じさせる近藤亜樹の巨大な絵画《ともだちになるためにぼくらはここにいるんだよ》(2022)。同じフロアの看護実習室ではノルウェー在住の小杉大介によるインスタレーション《赤い森と青い雲》(2022)が展開され、医療従事者などの心の動きを想起させる。

一宮市にかつて存在していたイチイガシの巨木を3Dプリンタで再生した石黒健一。文化財指定の解除を受けて伐採されたこの巨木を最新技術によって蘇らせることで、人工物と自然物の関係性を探る。

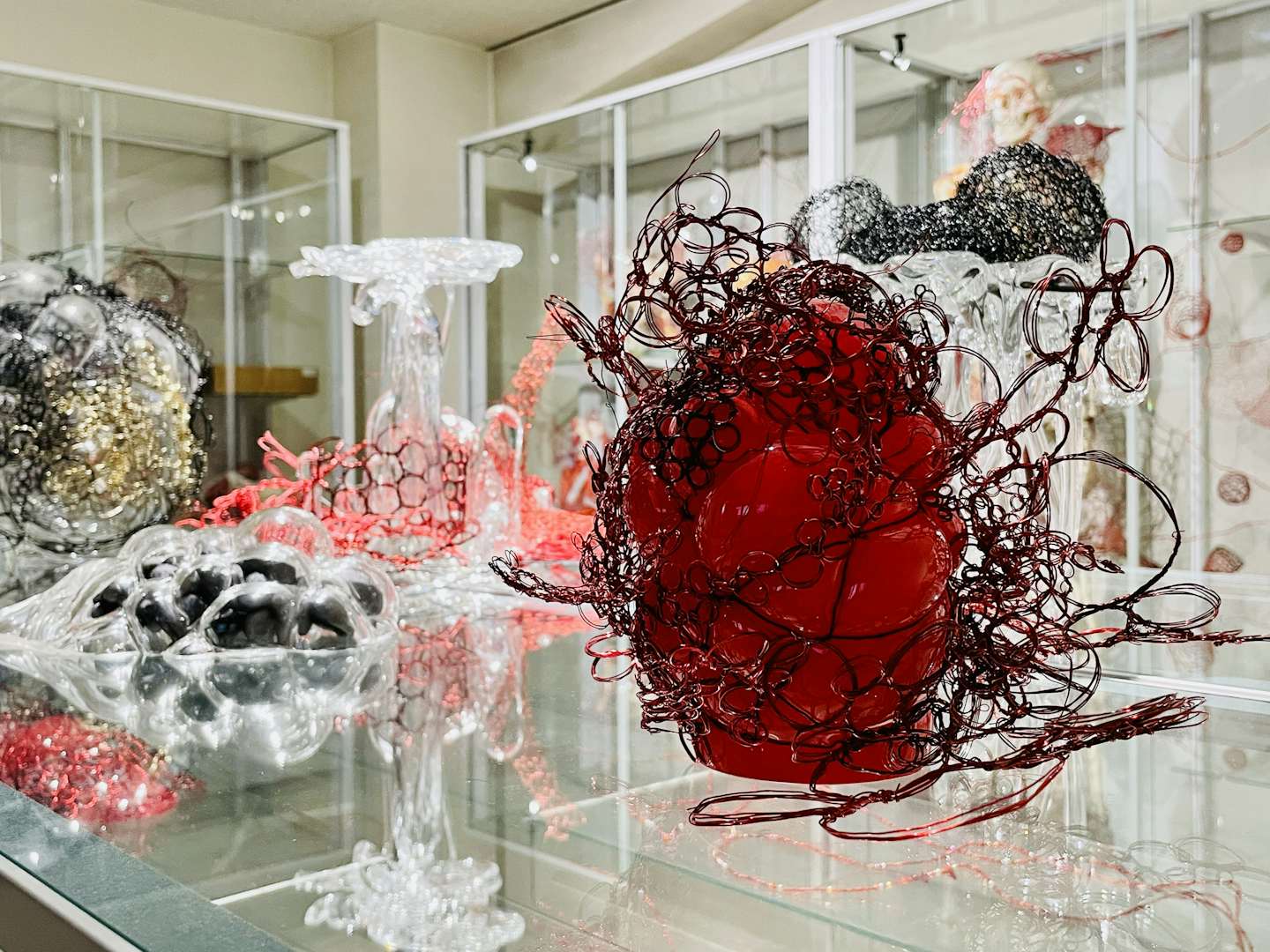

2017年に再発した卵巣癌のために抗がん剤治療を受け、死に直面した経験を持つ塩田千春。その経験からいくつも生まれた作品のうちのひとつが、ここに並ぶガラス作品「Cell(細胞)」シリーズだ。内蔵や細胞などを想起させる繊細な作品が、まるで標本のように一室にびっしりと並ぶ。静謐でありながら脈動を感じさせる力強さが部屋に充満している。

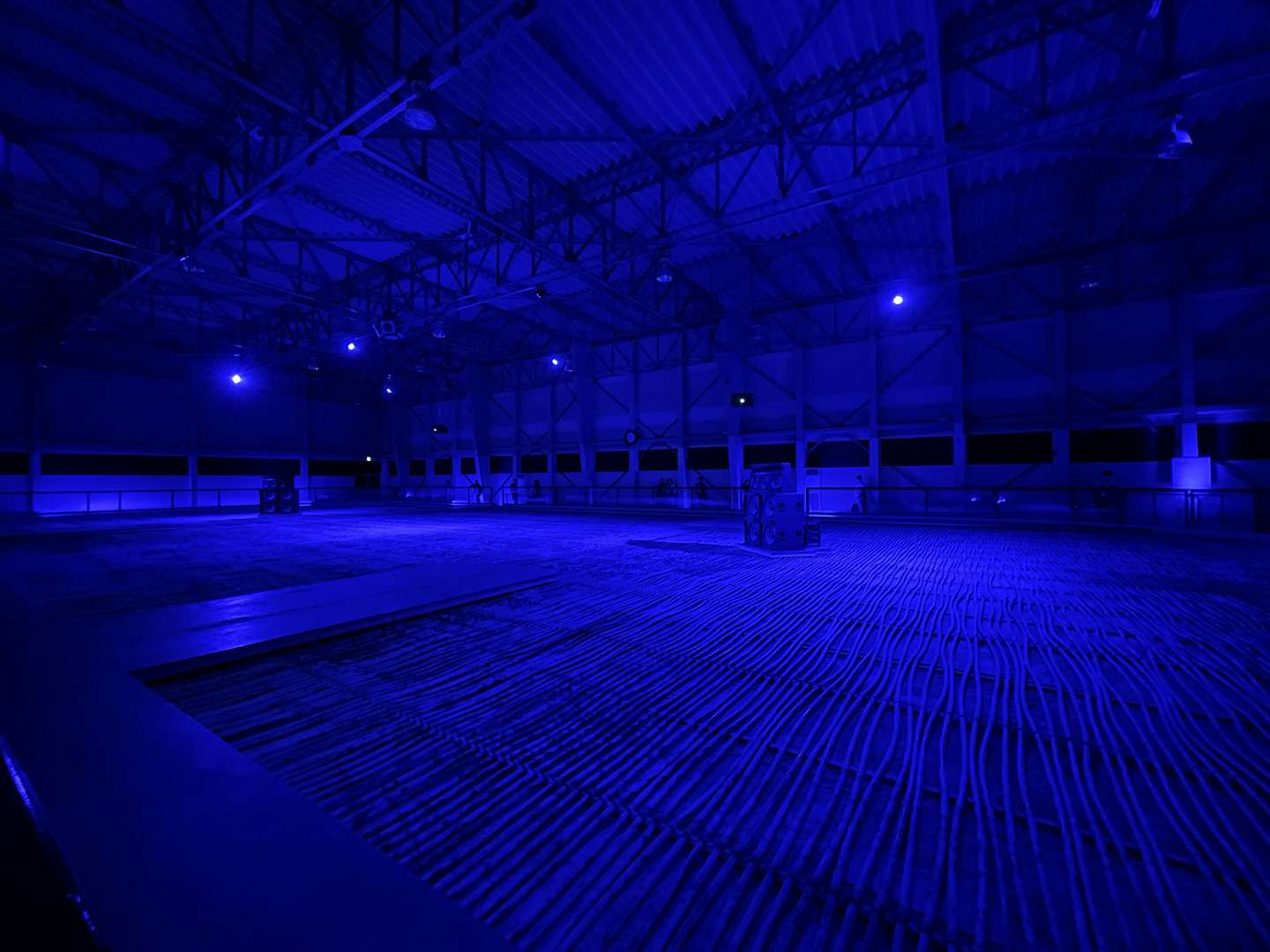

看護学校のすぐ裏手にある旧一宮市スケート場。広大なスペースを、いま世界でもっとも注目されているアーティストのひとりであるアンネ・イムホムが作品へと変貌させた。日本で初展示となる《道化師》(2022)は2チャンネルの映像、サウンド、照明など複数の要素からなるインスタレーション。映像には2人のパフォーマーとそれを見る鑑賞者の姿が映し出されており、強い身体性をもって、先を読むことができない不確実性やそれに抗おうとする力を暗示するようだ。

一宮エリアの中心となるオリナス一宮(旧名古屋銀行一宮支店)では、奈良美智の大きな彫刻とペインティング・ドローイングが展示。会場全体を貫くケア、祈りといったテーマと呼応する、静かな空間に身を置いてほしい。

一宮は羊毛による毛織物で国内最大の生産量を誇る。歴史的な織機を多数収蔵・展示する豊島記念資料館では、遠藤薫が羊をテーマに2フロアにまたがる大規模なインスタレーション《羊と眠る》(2021-2022)を展開する。

まるで深海のような照明に彩られた1階では、多数の織機のあいだを縫うように、写真や映像などを設置。また2階では自ら糸を縒った巨大なパラシュートが存在感を放つ。「神の子羊」とも呼ばれながら、人間の都合によって品種改良が重ねられてきた羊。その両義性が、人を救うものであり軍事的なものであるパラシュートで表現されている。

なお一宮会場では少し離れてはいるが尾西エリアも見逃さないようにしたい。のこぎり屋根が特徴的な旧毛織物工場を転用したスタジオ・ギャラリー「のこぎり二」では、塩田千春が大規模なインスタレーション《糸をたどって》(2022)を見せる。

塩田を象徴する、毛細血管や人と人の縁などを想起させる赤い糸。工場の名残を残す毛織物の機械や糸巻きの芯などと一宮市の毛糸とを融合させることで、かつてここで営まれていた人々の活動やその記憶を呼び覚ます。

常滑市会場

やきものの街として全国的に知られる常滑市。多くの陶芸作家や職人が住み、観光地でもある「やきもの散歩道」が会場となり、「土」や「大地」を直接的に扱う作家が集まる。

1970年代まで大きな土管を製造していた旧丸利陶管工場跡地はこのエリアでもっとも多くの作家が集まる場所。敷地内にある複数の建物でデルシー・モレロス、ティエリー・ウッス、グレンダ・レオン、服部文祥+石川竜一、シアスター・ゲイツが参加している。

コロンビア出身のデルシー・モレロスは、南米アンデス山脈の一部にいまも伝わる儀式にある、豊穣のしるしとしてクッキーを土に埋めて感謝を捧げるという風習に着想を得て、大量の土のクッキーを用いたインスタレーションを展開。ここでは常滑焼に用いられる数種類の粘土を材料に、膨大な数のクッキーをつくりあげた。シナモンやクローブなどが混ぜ合わされたクッキーからはほのかに香りが漂い、嗅覚を刺激する。

常滑で陶芸を学んだ経験を持つシアスター・ゲイツは、旧丸利陶管の住宅を音楽、ウェルネス、陶芸研究のためのプラットフォーム「ザ・リスニン グ・ハウス」に生まれ変わらせた。芸術祭の期間のみならず、会期後も市民と共に文化活動できる場となることを目指すという。

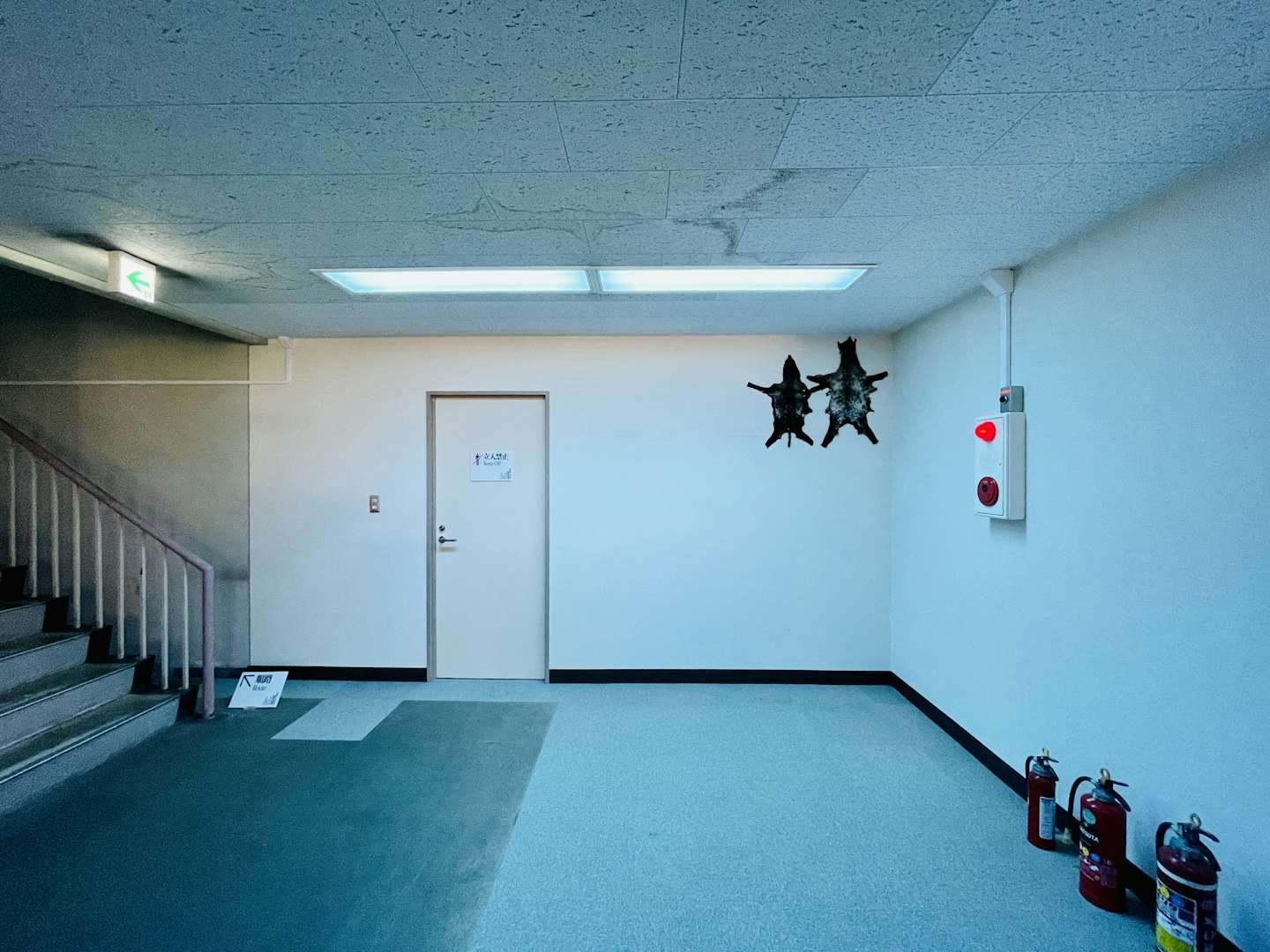

服部文祥+石川竜一は、2021年10月9日から11月7日まで行った北海道無銭旅行の記録を展示。鹿の頭骨標本や皮、石川が撮影した写真、服部のテキストなど複数の要素がインスタレーションとして組み込まれている。

旧丸利陶管工場跡地から「やきもの散歩道」を南下した場所にあるギャラリーカフェ「常々」では、田村友一郎が建物2階を舞台の奈落に見立てた映像インスタレーション《見えざる手》(2022)を展示する。

常滑ではかつて陶製人形(ノベルティ)が製造され、花形の輸出産業だった。しかしこれらはプラザ合意による円高によって衰退してしまう。田村はこの歴史背景をモチーフに、プラザ合意に参加していた5ヶ国(日米英仏西独)の蔵相を、頭部だけ製作。経済学の巨人であるメイナード・ケインズ、カール・マルクス、アダム・スミスの3人がプラザ合意の黒幕であったという架空のストーリーを、人形浄瑠璃のように展開する。

常滑エリアでは、「VOCA展 2021」でのVOCA賞受賞が記憶に新しい尾花賢一にも注目したい。尾花の展示会場は、かつて急須の原型をつくっていた店舗。店主の個人誌をリサーチし、それをストーリーとしてマンガ的な表現によって展開する。建物内には急須をつくるための様々な道具が置かれており、いまなおこの場所が現役で使われていることがうかがえる。

有松地区会場

有松・鳴海絞りの伝統が受け継がれる東海道沿いの町並み保存地区である有松地区。歴史を感じさせるこのエリアでは、8つの家々の軒先がミット・ジャイインの作品《ピープルズ・ ウォール(人々の壁)2022》(2022)で彩られる。リボン状の絵画は、絞り染めの反物が屋外で風にたなびく様子や店先の暖簾に着想を得たもの。地域の歴史や伝統文化、生活のなかに絵画を共存させるとともに、西洋的ではないキャンバスの使い方によって、権威主義に抗う市井の人々の力を象徴する。

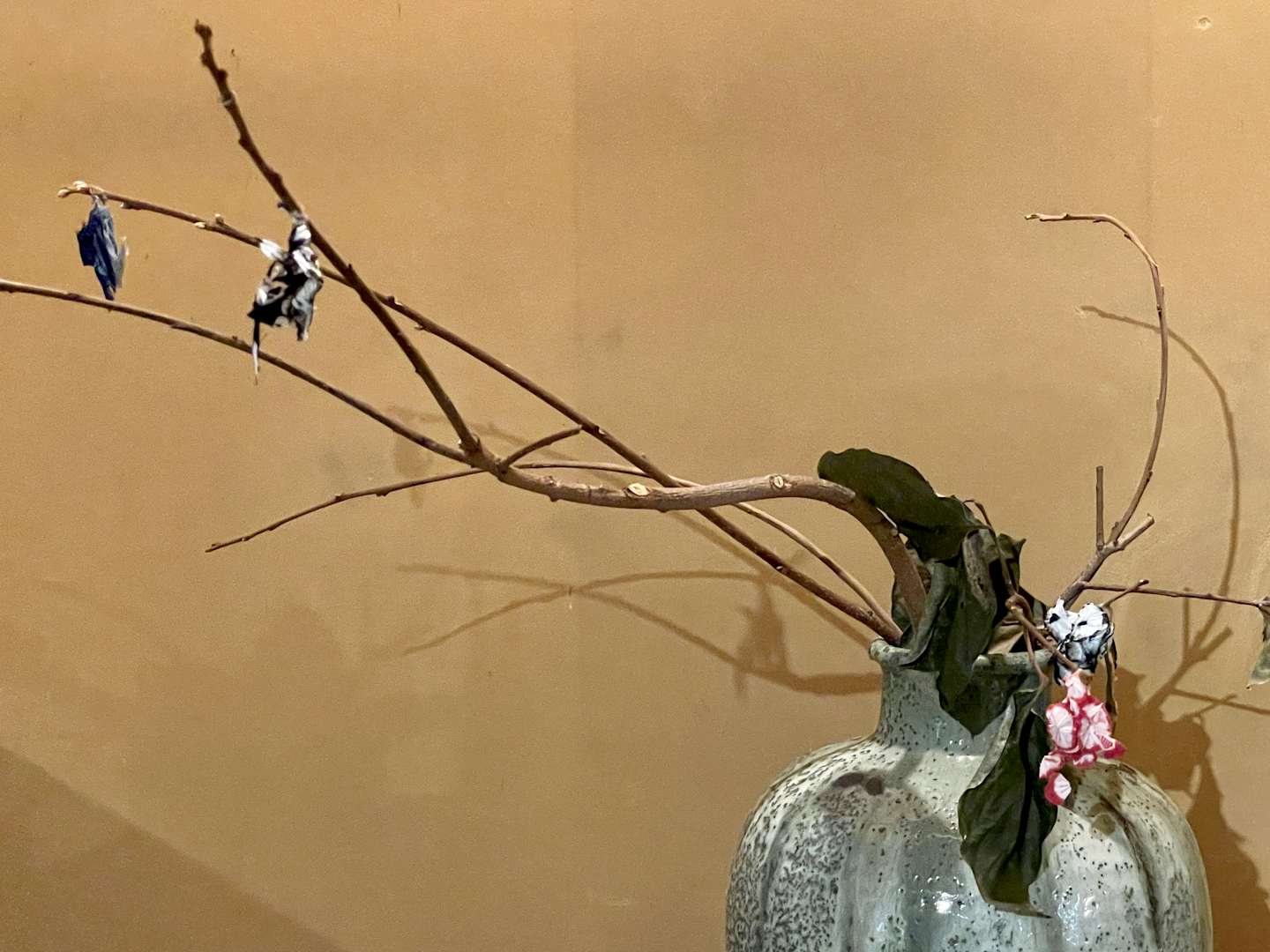

伝統的な日本家屋も会場となる。有松を代表する建物のひとつである竹田家住宅では、プリンツ・ゴラームとガブリエル・オロスコが共演。ゴラームは部屋の壁や欄間に奇妙な顔の仮面(マスク)19点と映像によるインスタレーション《見られている》(2022)を展示する。コロナ禍によって仮面が様々な意味を持つようになったこの時代について、あらためて考える機会を提示する。

一棟の建物としては最大規模を誇る岡家住宅。人間界を超えた生命との関わりや、そこから生まれるものを探求する作品で高い評価を受けるAKI INOMATAは、職人の技と虫の生態を融合させた映像作品《彼女に布をわたしてみる》(2021)を発表。括られた布がミノムシの蓑に似ていると考えたINOMATAは、有松絞りの生地をミノムシに与え、ミノムシは蓑(巣筒)をつくりあげた。映像には有松・鳴海絞りの蓑を纏いながら葉を食べるミノムシの様子が映し出されている。

また座敷では、100種類以上ある有松絞りにおいて、INOMATAはミノムシが羽化したミノガの翅に見られる模様をモチーフに、新しい絞り染めの技法を考案。団扇に仕立てた絞りを見ることができる。人と虫のあいだの与える/与えられる関係が構築されている。

明治30年創業の「豆絞り」の老舗である株式会社張正では、イワニ・スケースによる約1000個のガラス玉《オーフォード・ネス》(2022)が吊るされている。

オーストラリアの先住民族コカタとヌクヌに母方の祖父母をもつこの作家は、同国の負の歴史を吹きガラスによって表現した。ガラスは先住民族の主食であるヤマイモのかたちを模しており、涼やかな青は放射線の色を意味している。イギリスによる複数回の核実験によって傷ついたオーストラリアの大地と、失われた多くの先住民族の命をいまに伝えるとともに、「メメント・モリ(死を想え)」の重要性を投げかける。

宝暦年間以来の絞問屋「亀屋」の歴史をいまに伝える旧加藤呉服店では、人々が集うための敷物をモチーフに、イー・イランが新作2点を発表。地域住民と協働して布を編んだり、地勢的に離れた人々をつなぐプロジェクトを行っているイラン。天井から吊るされている《ティカ・レーベン》(2020)は、多言語、多世代で受け継がれてきた編む技法のインデックスとしての作品だ。また宮田明日鹿はここで「有松手芸部」を毎週木曜日に開催する。

「あいち2022」では公式サイトでガイドマップが無料公開されている。すべての会場を回るには最低限1泊2日が必要だ(映像作品鑑賞なども含めると2泊3日が望ましい)。また有松地区、常滑市会場は屋外を歩く時間が長いので、熱中症対策も万全にして展示を鑑賞してほしい。