特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(東京国立博物館)開幕レポート

東京国立博物館 平成館で、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が開幕を迎えた。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で注目を集める蔦屋重三郎の活動を概観する展覧会だ。会期は6月15日まで。

江戸時代の傑出した出版業者として知られる「蔦重」こと蔦屋重三郎(1750〜97)。その蔦重を主人公にした大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)と連携した特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が、東京国立博物館で開幕した。担当学芸員は松嶋雅人。

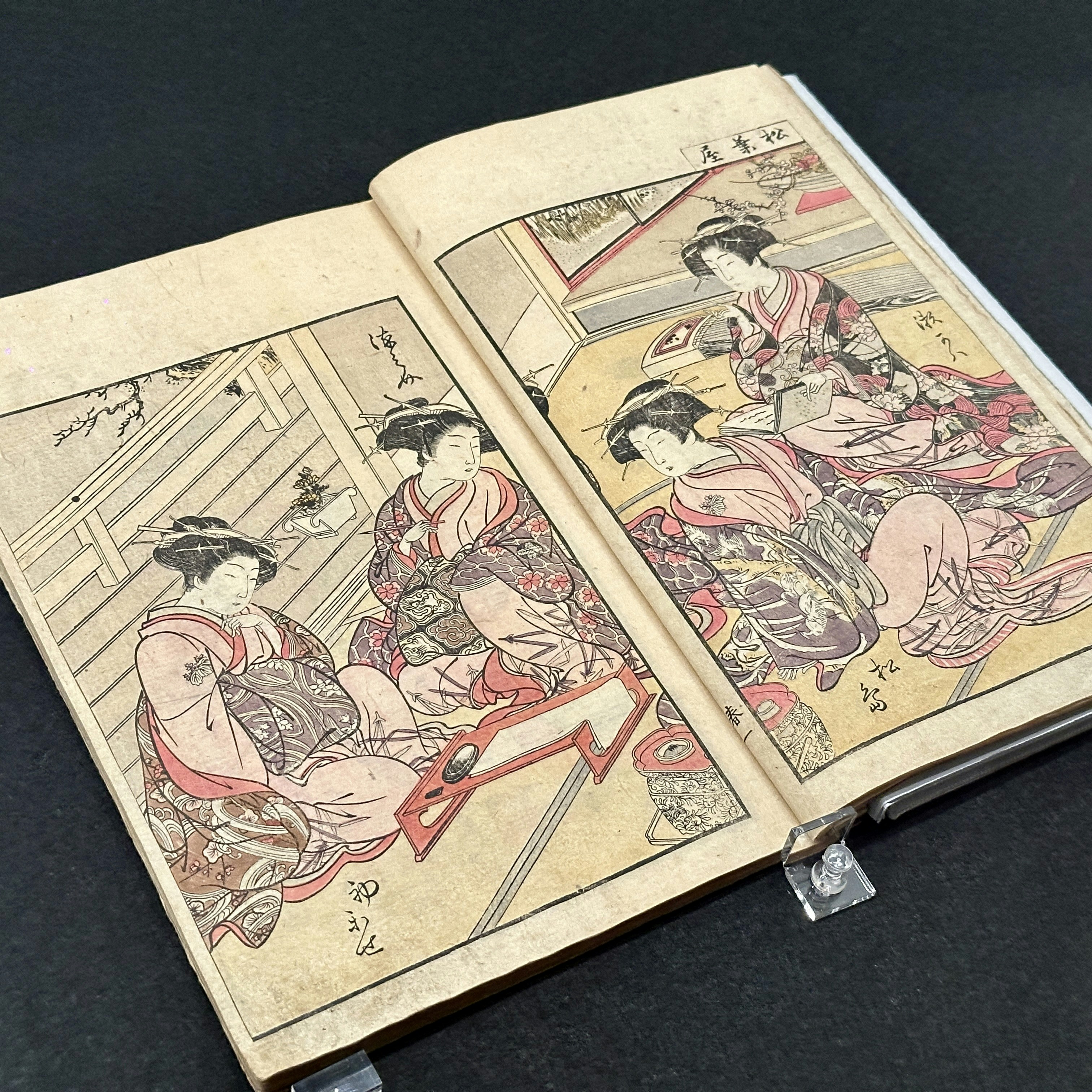

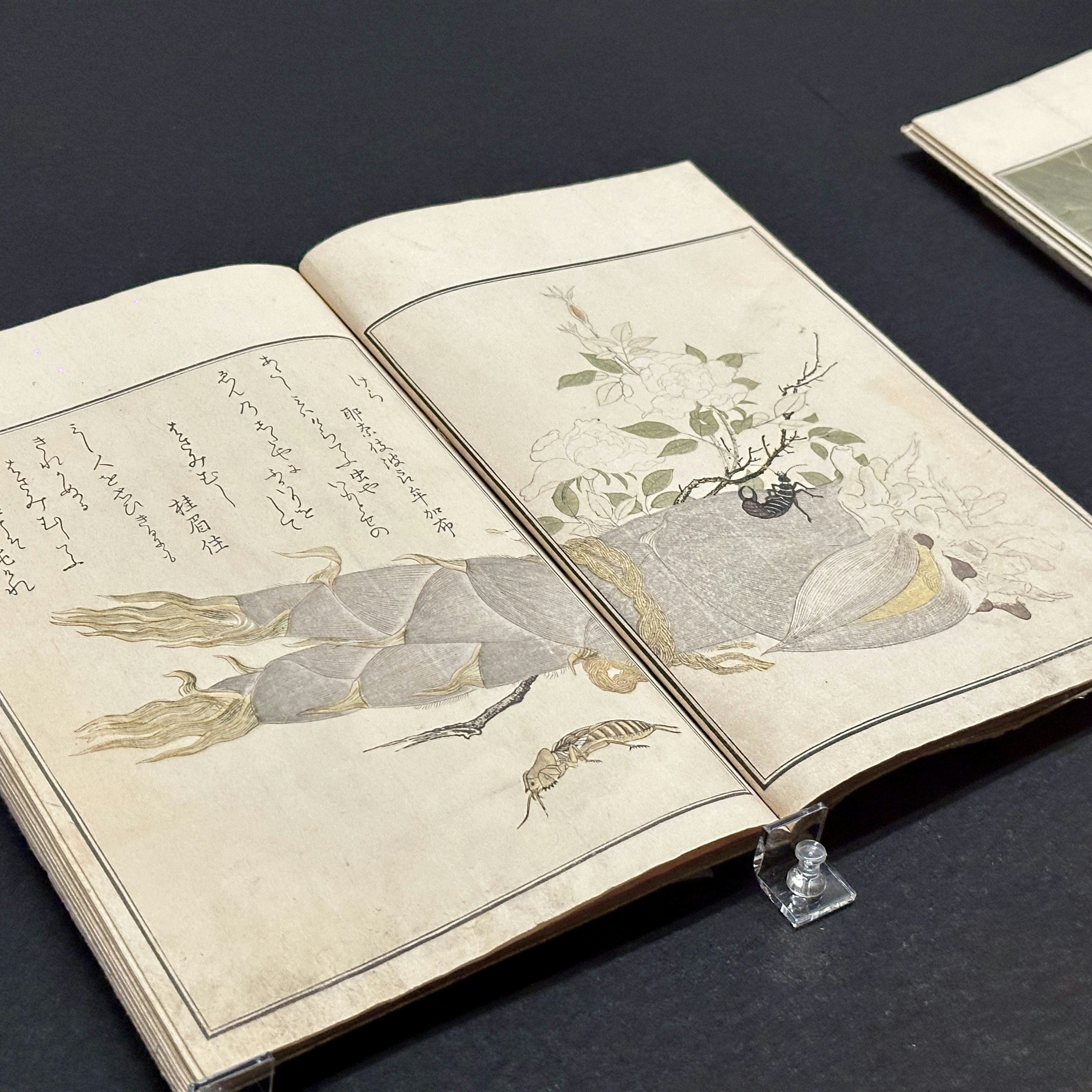

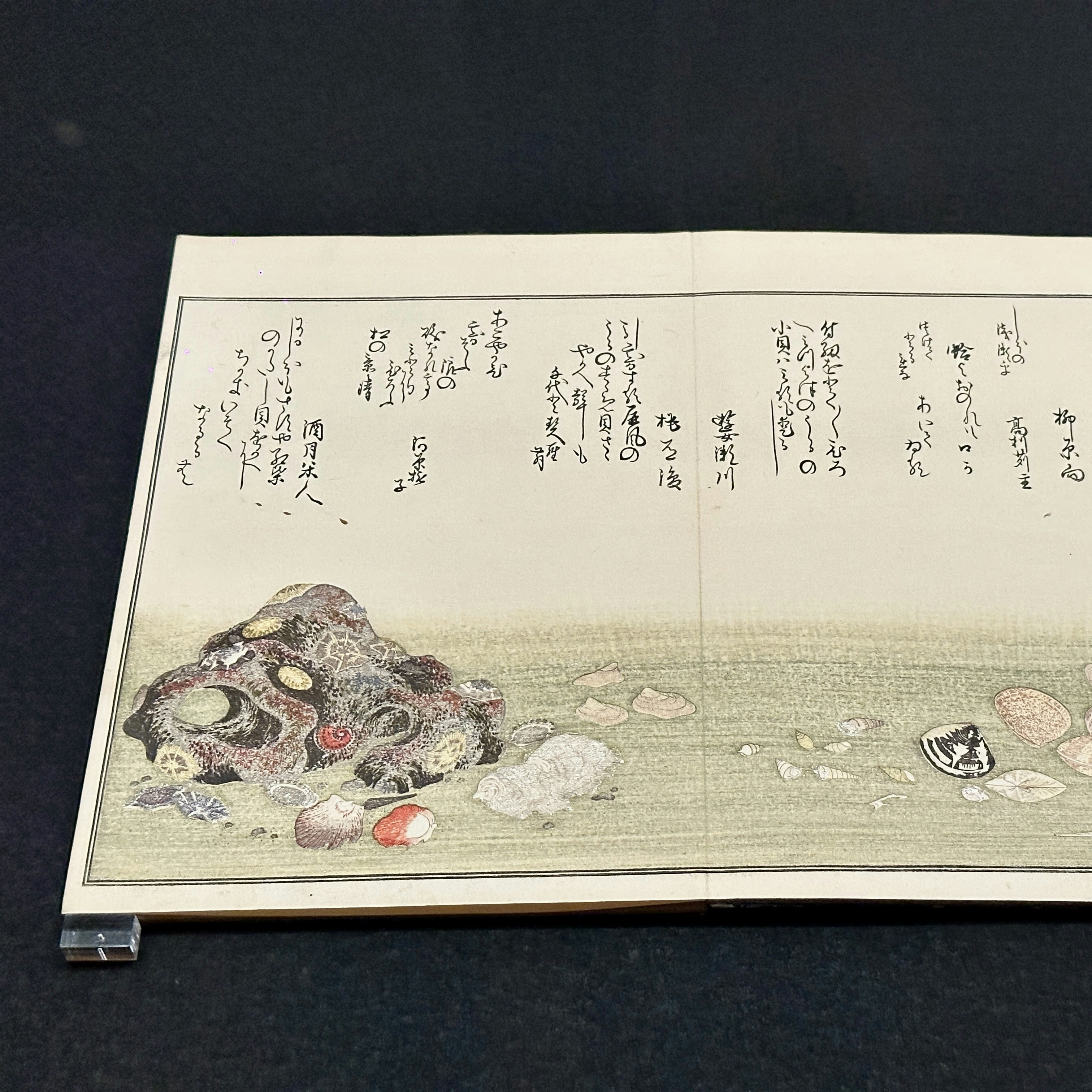

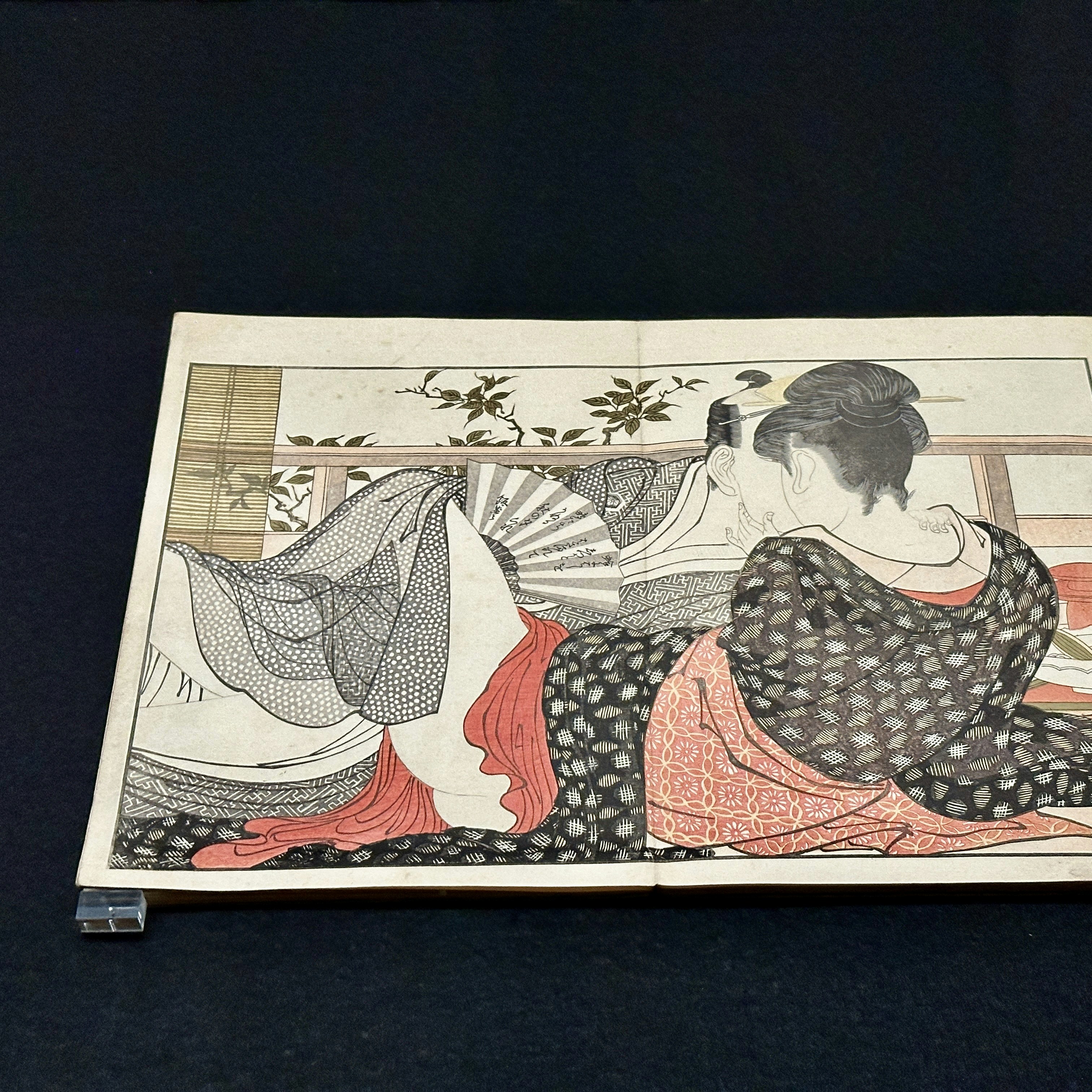

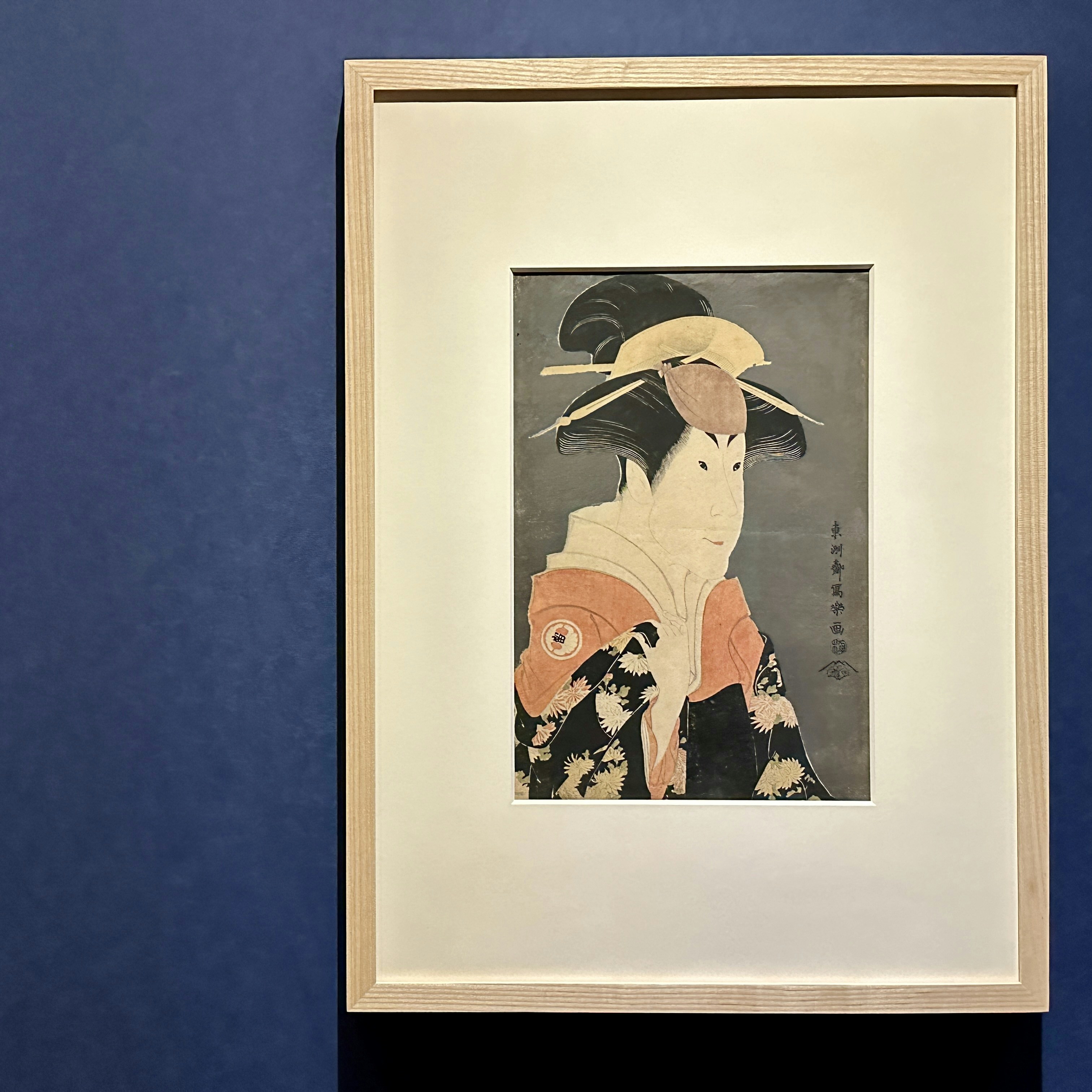

喜多川歌麿や東洲斎写楽といった、現代では世界的芸術家とみなされる浮世絵師を世に出したことで知られている蔦重。江戸の遊郭や歌舞伎を背景にしながら、狂歌師や戯作者とも親交を深めるなど、武家や富裕な町人、人気役者、人気戯作者、人気絵師とのネットワークを広げ、出版業界に様々な新機軸を打ち出した。

本展は、江戸の街の様相とともに蔦重の出版活動を紹介し、その特異性を提示しようとするものだ。会場は「吉原細見・洒落本・黄表紙の革新」「狂歌隆盛──蔦唐丸、文化人たちとの交流」「浮世絵師発掘──歌麿、写楽、栄松斎長喜」の3章と附章「天明寛政、江戸の街」で構成されている。

会場に入って驚くのが、遊郭・吉原への唯一の入場口だった吉原大門だ。これは「べらぼう」で実際に使用されたもので、その製作にあたっては歌川豊春、国貞、広重らの浮世絵が参照されているという。この門をくぐると、吉原のメインストリート「仲之町」を模した展示室となる。