「特集:須藤オルガン工房の半世紀:その音と形、新収蔵作品展」(横須賀美術館)レポート。パイプオルガン工房の仕事に迫る

神奈川・横須賀にある横須賀美術館で、令和7年度第1期所蔵品展「特集:須藤オルガン工房の半世紀:その音と形」が開催されている。会期は7月6日まで。

神奈川・横須賀にある横須賀美術館で、令和7年度第1期所蔵品展「特集:須藤オルガン工房の半世紀:その音と形」が開催されている。会期は7月6日まで。

同館の地階所蔵品ギャラリーでは、年間で作品を入れ替えながら所蔵品展を開催し、同館所蔵の日本近現代の美術作品や、横須賀ゆかりの作家の作品などを紹介。展示替えごとに異なるテーマを設け、アートを多角的に紹介することを目的としている。

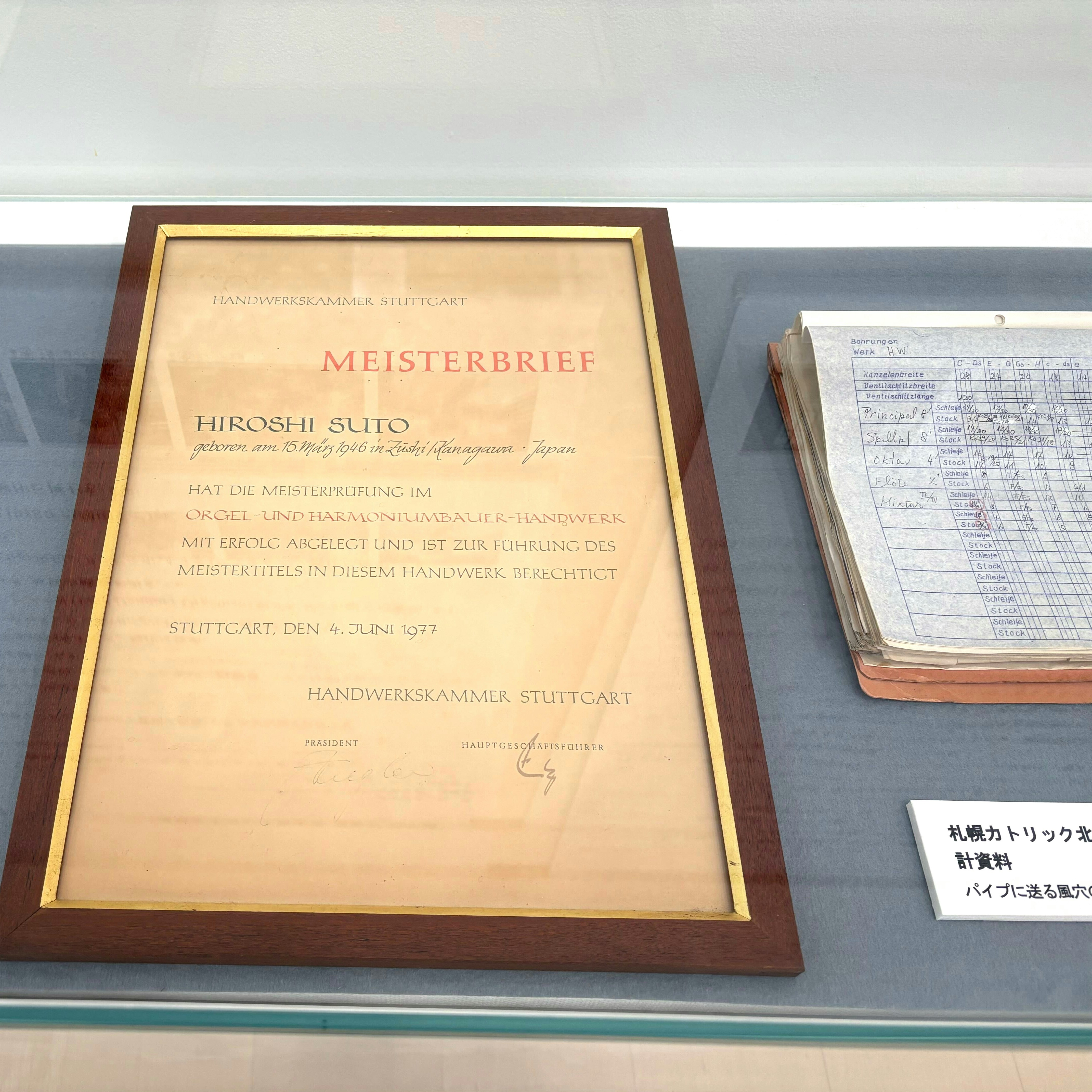

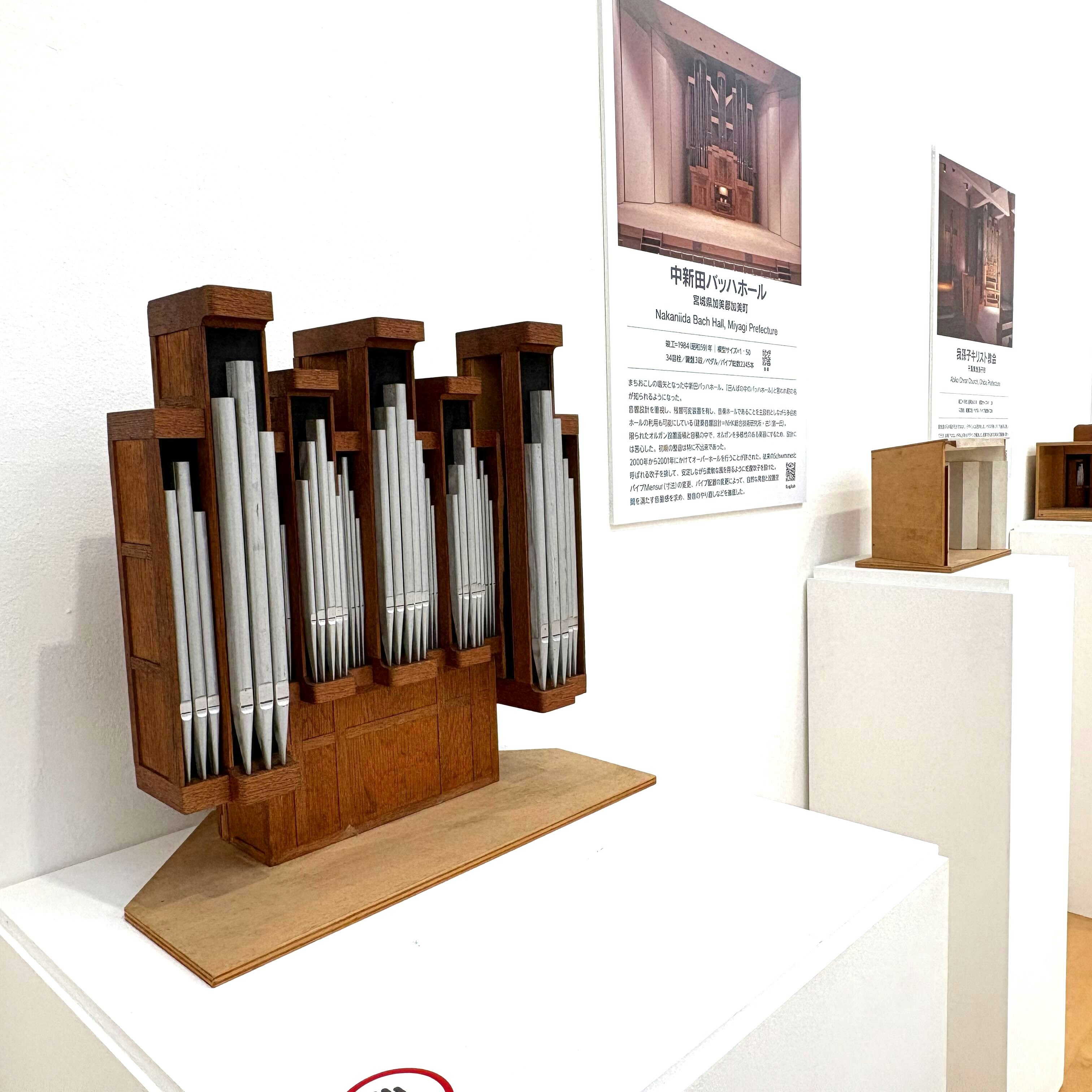

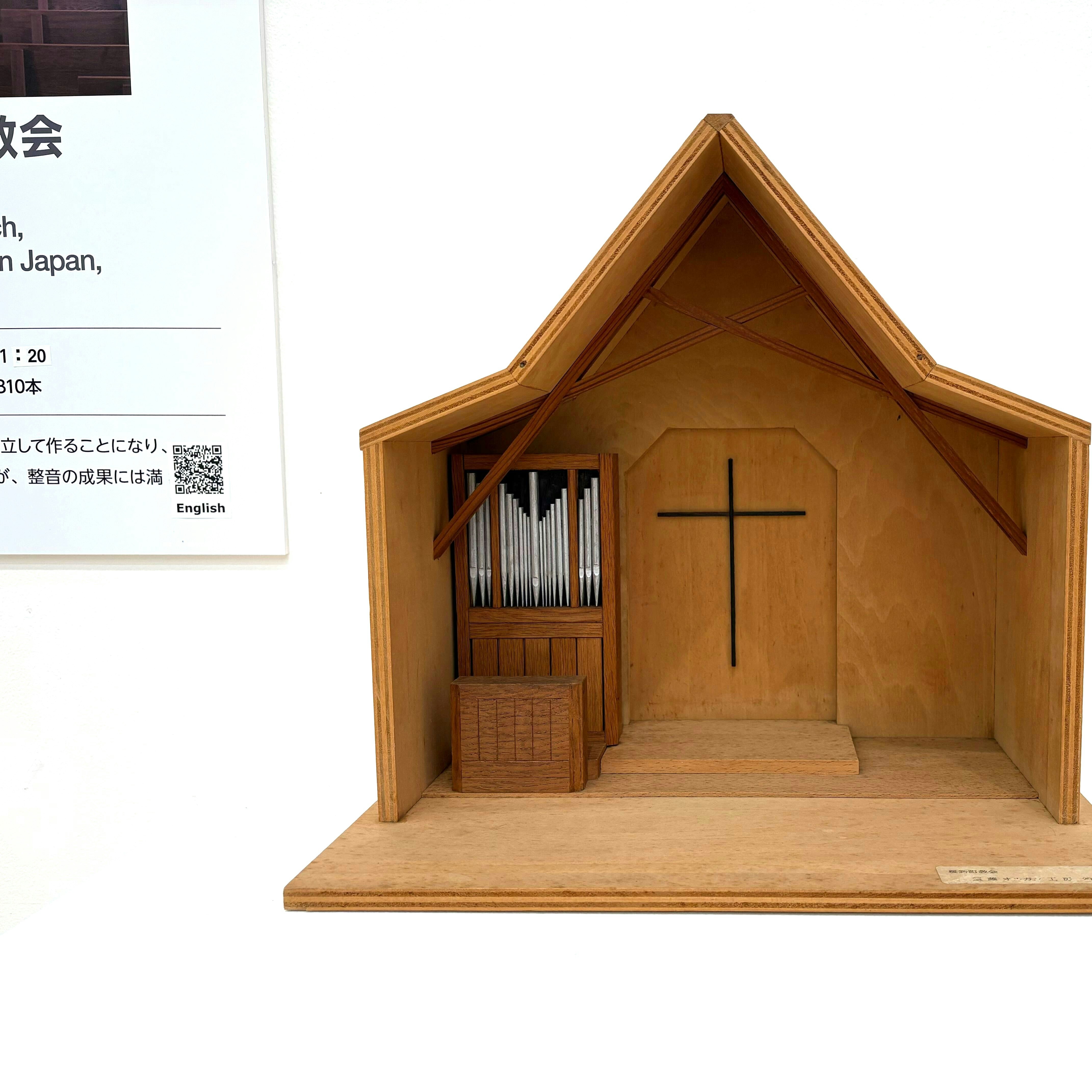

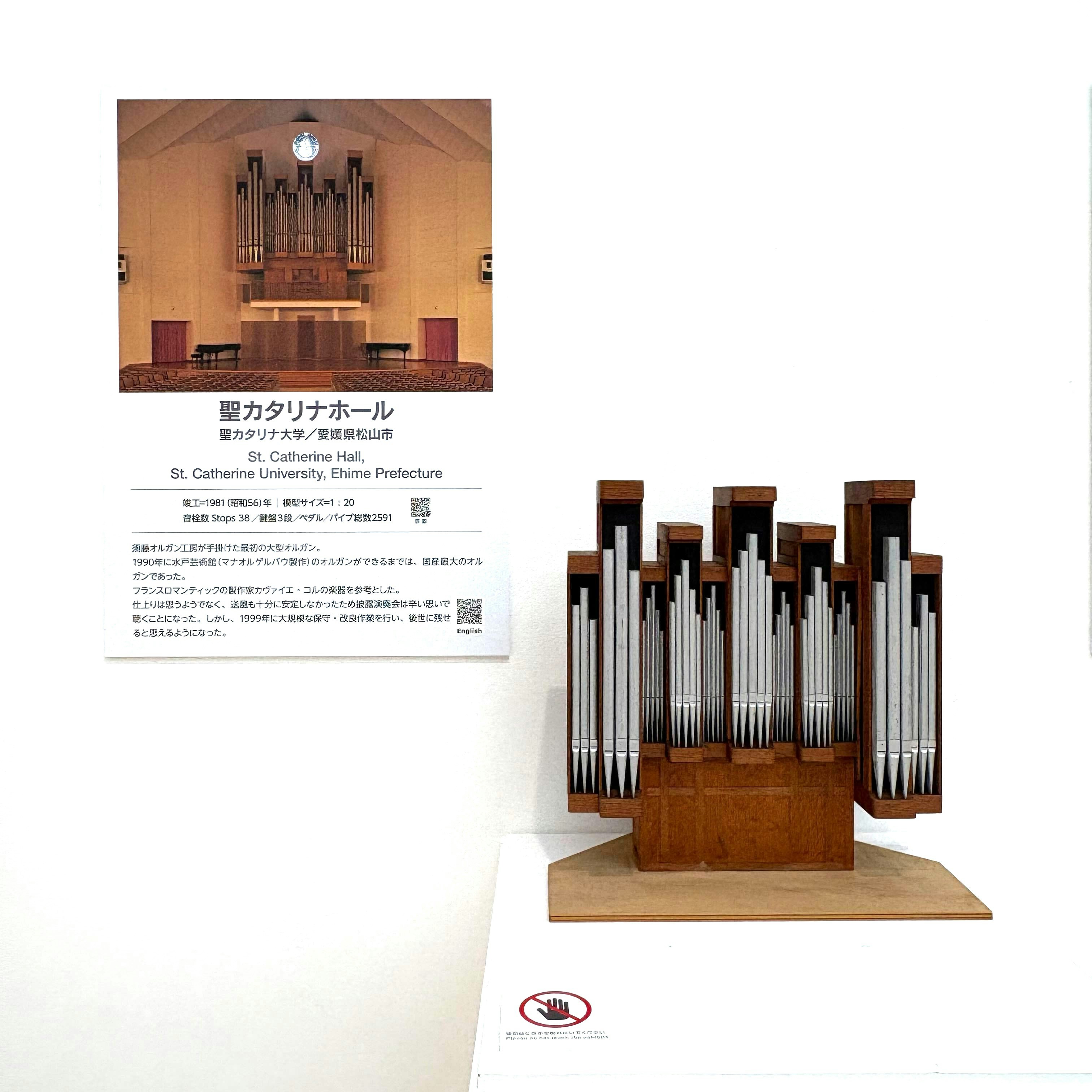

令和7年度第1期所蔵品展となる本展では、「特集:須藤オルガン工房の半世紀:その音と形、新収蔵作品展」と題し、横須賀市にある須藤オルガン工房の仕事を、過去に製作したオルガン10余台の模型と、写真、図面その他の資料などをもとに紹介する展示を開催している。