パンデミック下の独り言とその空虚。椹木野衣評 「ダークアンデパンダン」展、「隔離式濃厚接触室」展、大岩雄典「遭難 Getting Lost」展

コロナ禍で増加したオンラインの展覧会や上映。卯城竜太らは鑑賞者を限定したフィジカル展とオンライン展からなる「ダークアンデパンダン」を、布施琳太郎は、ひとりずつしかアクセスできないウェブサイトを会場とした「隔離式濃厚接触室」を、大岩雄典は、真っ白なウェブページのなかで作品を探索するオンライン展示「遭難 Getting Lost」をそれぞれ開催した。現代の遠隔通信が持つ空虚や滑稽さと、それらを批評的に扱った3展について、椹木野衣がレビューする。

遠隔通信をめぐる社交と孤絶

Twitterに投稿するツイートのことを「つぶやき(独り言)」と呼ぶ頻度は、確実に下落した。いまではTwitterへの投稿は、短くても立派に公共性を帯びていて、人の生き死にを左右し、社会の動向さえ変えてしまう。だが、私がTwitterを始めた2010年には、まだそう呼ぶのが普通だった。思えばのどかな時代だった。だが、こうしてパンデミック下となったいま、改めてツイートのことをつぶやきとしたのは、あながち間違ってはいなかったのではないかと、考えている。

Twitterに限らない。遠隔通信全般に特有のこの独り言性について初めて感じたのは、80年代の半ばから目にするようになった携帯電話の普及だった。懐中電灯ほどもある電話機を耳に押し付けたまま、脇目もふらず、大声で道を闊歩するビジネスマンを見かけるようになったのだ。電話といえば、その時分は家の玄関先に置かれた黒い固定電話(という言葉も存在しなかった)か、もしくは駅や街の公園に1台ずつ衝立で分離された(ソーシャル・ディスタンシング?)公衆電話しかなく、元来が私用のためのものであって、だからこそ、遠隔通信が周囲から不自然に切り離されている無遠慮さを最小限にとどめる工夫(家なら玄関、街ならボックス)が、念入りにされていた。

携帯電話の進化は、この配慮を台なしにした。というより、台なしにすることで飛躍的なコミュニケーション能力を獲得した。その代償が、独り言性の社会的な露出だった。遠隔通信では、通信している相手が周囲からは見えない。すると、多くの場合、精神の不調と結びつけられていた「独り言」が次第に、街なかの随所でおおっぴらに公開されるようになっていった。それは、とても唐突で慣れない風景だった。それがいまでは懐中電灯から耳栓ほどのものとなり、外見的にはほぼ消滅している。すると、周囲の環境との分離を示す指標として、無配慮な独り言性だけが過度に残るのだ。

日本は公的な場での遠隔通信について、早い段階から例を見ない配慮を求めてきた。さして大声で通話していなくても、現実にはもっと騒がしくしている人がいたとしても、公的な場で携帯電話を使うこと自体が、エチケットに反すると考えられてきたのだ。

制止されているのは物理的(フィジカル)な声の大きさではなく、周囲の環境との分離──わかりやすく言えば隣人との断絶、無視のほうだったからだ。遠隔通信では、すぐ隣にいる人からすると、自分がたったいまここにいるにもかかわらず、まるでいないかのように扱われる。これは、人を人として扱わないことを意味する。遠隔通信は、社会的には必要とされても、社交的には本質的に無礼なのである。

突然、現在の話に飛ぶようだが、このことは「ソーシャル・ディスタンシング」を「フィジカル・ディスタンス」とは呼ばないことに、通じている。求められているのは、物理的な距離だけではない。肝心なのは「あなたにはうつさない」という意思表示(社交=ソーシャル)を含む態度(ディスタンスではなくディスタン

だからこそ、確かめなければならないのは、遠隔通信が、たとえ今後どんなに透明性や利便性の点で高められても、周囲から見た(ソーシャルな)風景としては、依然として独り言であり、本質的につぶやき的なものだ、ということだ。

私も例に漏れず、パンデミック下で遠隔会議なるものを持ったが、そこで感じたのは、たとえ必要な意思疎通こそ図られても、モニターを前にイヤフォンを装着し、誰もいない部屋で一生懸命しゃべり続ける姿が、ひとたび俯瞰(内省)すれば、大変空虚(周りには誰もいない)で、もっと言えば滑稽(つぶやきの連発)ということだ。

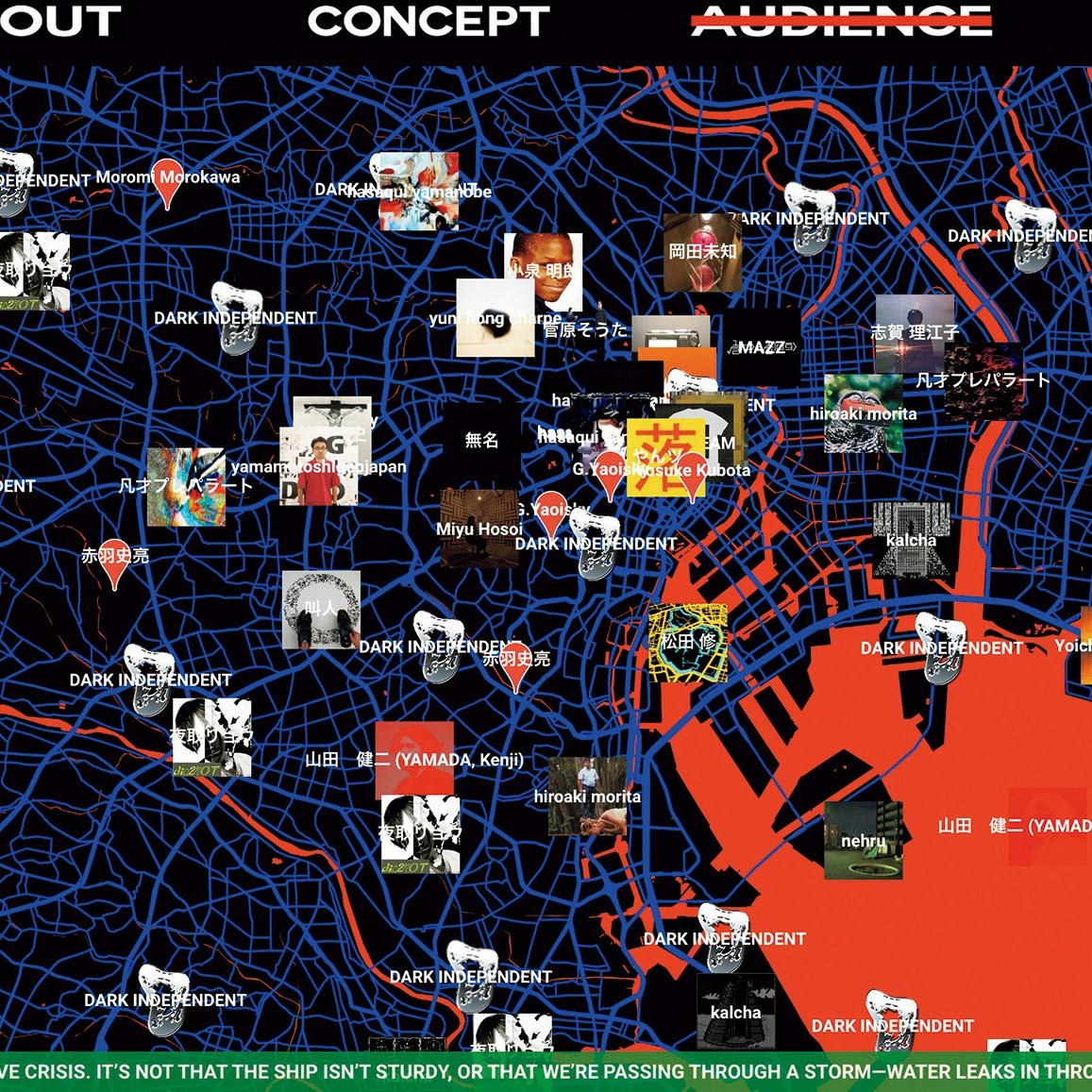

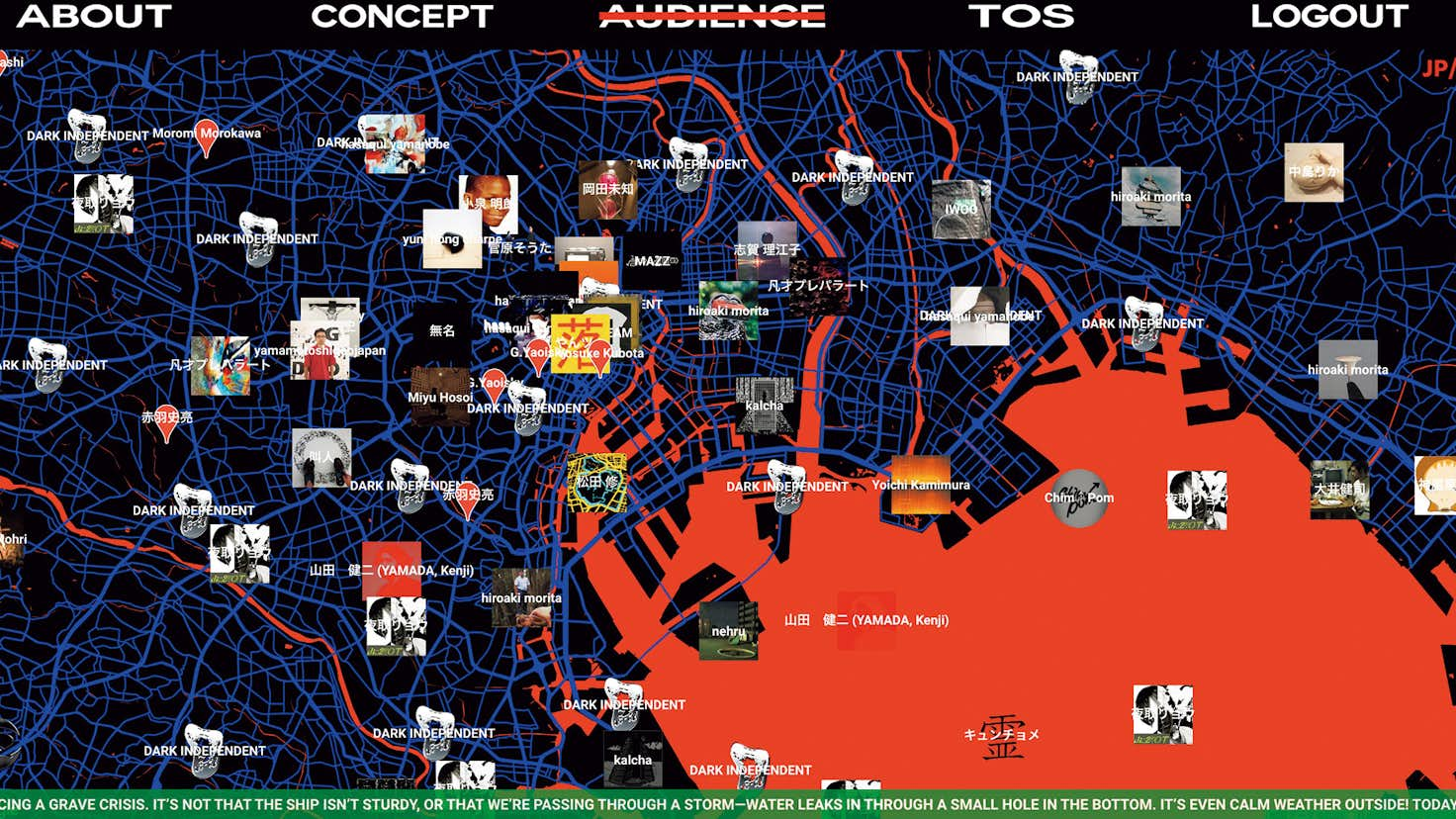

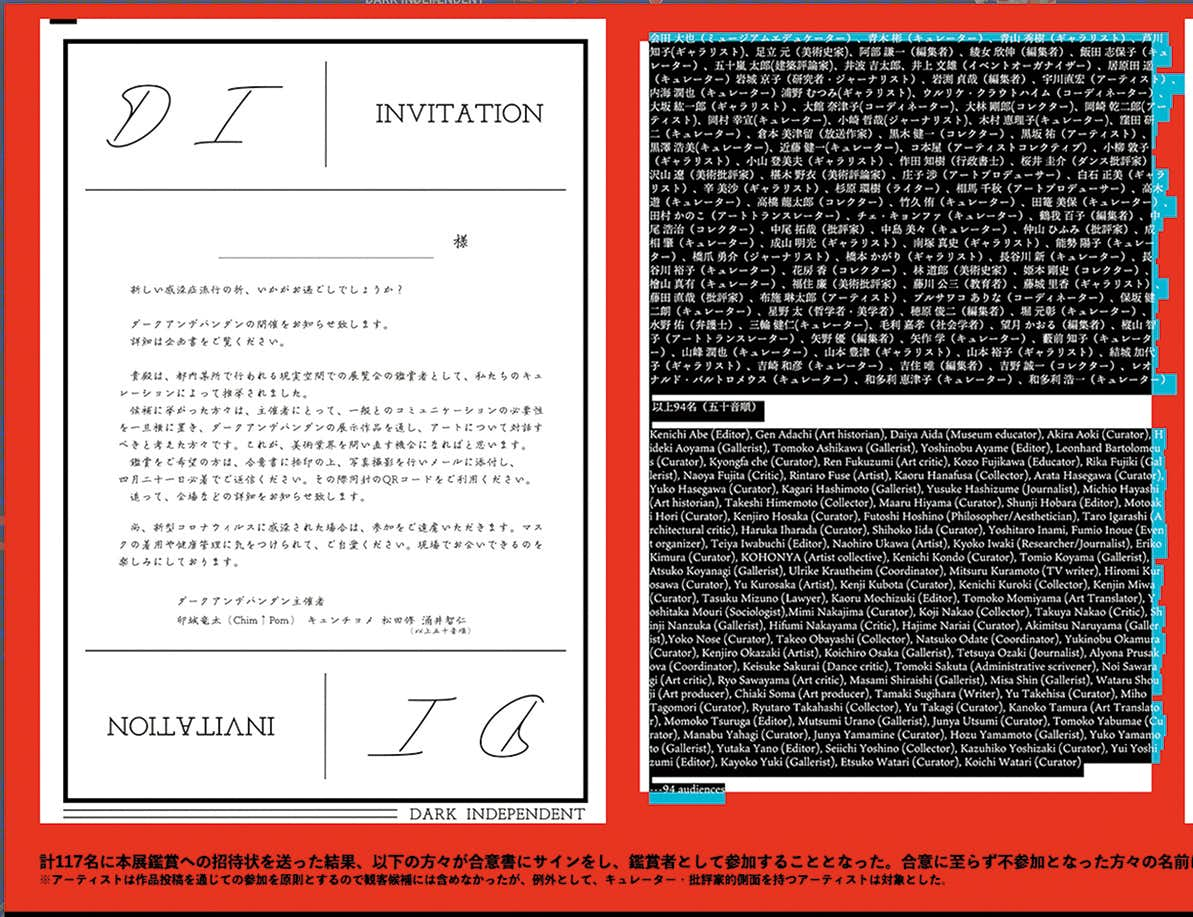

昨今の遠隔通信を利用した様々な試みがなされたなかで、この空虚や滑稽さについて、誰がどれくらい意識的だったろう。それは、決して「新しい生活様式」と誇れるようなものではない。そのことについて、批評的に剥き出しとされた数少ない試みとして、布施琳太郎「隔離式濃厚接触室」、大岩雄典「遭難 Getting Lost」(大岩はほかに緊急事態宣言下で電話で聴く“Emergency Call”を開催)、そしてChim↑Pomらによる「ダークアンデパンダン」の3つを挙げておきたい。むろん、それぞれの趣旨は違っている。布施の展示には一度に1人しか入れず(新しい孤独)、大岩のものはそうではない(ただし独り言性をめぐる体験の振れ幅は大きい)。「ダークアンデパンダン」展では公開/非公開部分を含むネット上だけでなく、フィジカルな展示が非公開の会場で指名された鑑賞者にのみ認められた。

いま少し具体的に書き起こしておけば、布施の準備した部屋に入るのは、心おどる体験というより、いつ用が済むかわからない誰かを、顔もわからぬまま待ち、扉の前に立ち続けるトイレの個室(ただし切迫感はない)のように感じられた。吹雪で目前の視野がホワイトアウトしたかの大岩の画面(ただし命の危険はない)を、道に迷いながら作品を見つけて進むのは、エンドゲームなど出ないのが最初からわかっているゲームを、延々とクリアし続けるための不明瞭な動機づけを必要とした。そして「ダークアンデパンダン」展では、秘匿された会場で実際には複数の来場者が重なっていても、あたかも誰もいないかのように距離をとる作法と遠慮(感染防止とは異なる目的のソーシャル・ディスタンシング?)が求められたのだ。そこには、遠隔通信であることの可能性や、既存の時間や空間からの自由や拡張などではなく、むしろ三者三様の拘束と孤絶があった。

にもかかわらず、そこで共通していたのは、パンデミックで露呈した展示へのフィジカル・ディスタンスの実在を、安易に社会的に──つまりはフィジカルのイミテーションとして──克服しようとしない点にあった。先行する入場者がいると会場へ入ることができない(布施)にせよ、容易には作品までたどり着けない(大岩)にせよ、肝心なのは、こうした困難そのものが備えた空虚や滑稽さ(形式)の露呈なのであって、ようやく入場できたことや鑑賞へたどり着けたこと、あるいは間違っても鑑賞者として指名されたこと(ダークアンデパンダン)への特権的な満悦感(内容)であってはならない。そういう優越感に浸って周囲を顧みない者ほど、ソーシャル・ディスタンシングをたんなるフィジカル・ディスタンスの必要と誤解し、本当に求められている潜在的な倫理性を理解しないのだ。

布施と大岩が、本誌が主催する芸術評論募集の前回入選者であることも興味深い。評論に必要とされるのは論理(フィジカル)だけではなく倫理(ソーシャル)であり、それが学術論文に求められる流通性と、美術批評の大もとにあるはずの危機的(クリティカル)な自己隔離とを、それこそ分け隔てているものであったはずだからだ。

としたら、後者の倫理性=批評性が、こうして緊急事態宣言下での遠隔展示を通じて披露されるのも、ことの道理と言わなければならない。

(『美術手帖』2020年8月号「REVIEWSより」)