彫刻とジェンダー、美大の状況。 アーティスト・笠原恵実子インタビュー

シリーズ:ジェンダーフリーは可能か?(6)

世界経済フォーラム(WEF)による2018年度版「ジェンダー・ギャップ指数」で、日本は「調査対象の149ヶ国中110位」という低順位であることが明らかになったが、日本の美術界の現状はどうか。美術手帖では、全11回のシリーズ「ジェンダーフリーは可能か?」として、日本の美術界でのジェンダーバランスのデータ、歴史を整理。そして、美術関係者のインタビューや論考を通して、これからあるべき「ジェンダーフリー(固定的な性別による役割分担にとらわれず、男女が平等に、自らの能力を生かして自由に行動・生活できること)」のための展望を示していく。第6回では、西洋を起源とする制度や二元的思想への疑問を発端に作品制作を続けてきたアーティスト・笠原恵実子に話を聞いた。

神話的な身体性への疑い

━━笠原さんはこれまで女性の身体やジェンダーに関わる作品を多くつくられてきました。最初にこうしたテーマに関心を持ったのは、いつだったのでしょうか?

初期の制作は、女性の身体やジェンダーへの意識をはっきりと自覚したものではなかったと思いますが、それでもいま振り返ってみると、多摩美術大学の大学院在籍中に制作を始めた《A Flower of Stone》シリーズ(1987-91) にはそういった傾向は現れていたと思います。

この作品は、領主からの様々なオーダーをこなす才能ある石工の若者が、俗世から離れ、石の女神が住む山に入る決心をするロシア民話「石の花」をモチーフとしています。子供の頃に読んだこの話のなかで、社会から隔絶し永遠に自分のつくりたいものだけを彫刻すると選択した石工の目の前で、木も花もすべてが石でできた世界へと立ち変わる場面があり、私は大きなインスピレーションを得ました。インスタレーションは、大理石で彫った花が設置されるショーケースのような彫刻、広告用のプリント方法を用いた花のイメージ、そしてチョコレートの包み紙にあった花に喩えられた愛の言葉の3つの要素で構成されています。

私は彫刻の持つマッチョな側面や、美術の世界にある肉体性への神話的解釈に疑問を持っていました。社会や政治、日常生活から隔絶して制作に邁進する石工の物語を題材にしたのもそのためです。当時、私はまだ完全な発注制作を行っておらず、作品中央にある花は自身で制作していますが、肉体の介在をできるだけ無意味化することを考慮しました。物語のなかで登場する石の花は、凍結したかのように現実から切り離され、意味が欠落した彫刻の象徴としてあります。その花のあり方を再現するためには、私(作者)の手の痕跡をなくしたかったのです。

━━彫刻科は美術大学のなかでもとりわけ身体性の強い学科だと言えますが、アーティストの身体の神格化はやはり強かったのですか?

そうですね。時間をかけて自分でつくる者が偉いというか、そういう力技や根性論に近いことが当然のように語られていたと思います。でも、もう、そういった価値観を逸脱した彫刻の概念があることも私は知っていました。高校時代からマルセル・デュシャンやギルバート&ジョージが好きでしたし、ブルース・ナウマンやリチャード・セラのように、パフォーマンスや映像を通して身体をひとつの物体ととらえ、彫刻の概念を拡げる動向はすでに広く知られていたのですから。

しかし、日本の美術大学では当たり前のように石膏デッサンや人物デッサンといった古典的なかたちの把握のみが重視されていて、そこに多くの時間を費やして入学してくる学生が多くいる。そうしたことに対する違和感は強かったと思います。

━━大理石を彫った花の形は、同時期の《This sentence is not composed of eight words》(1991)でも用いられていますね。

この作品でも《A Flower of Stone》同様、極力作者の手の痕跡をなくそうとし、パラドキシカルな世界のあり方を構築しました。

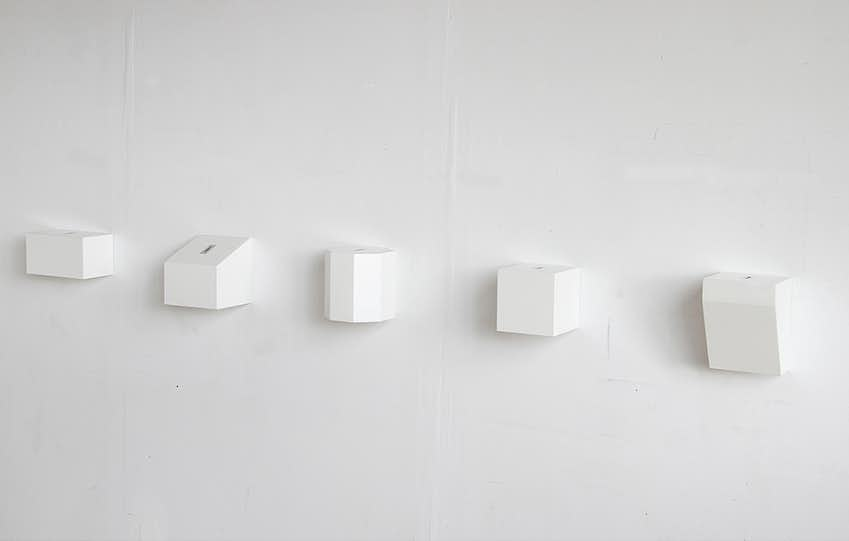

展示室の壁には「This Sentence is not composed of eight words」という文章があります。これは、8個の言葉から成立していながら、「この文章は8個の言葉から成立していない」を意味した、パラドクスを示すフレーズです。設置された八角形の箱四つの取手部分には、「BODY+MIND」「IDEA+FACT」「LOVE+HATE」「HOPE+FEAR」と相反する4文字言葉のペアがそれぞれ彫られており、8に象徴されるパラドクスを示唆しています。箱の中は全面鏡で覆われており、中を覗けば鑑賞者の鏡像が連続してつながっていきます。

しかし、私がこの作品で重きを置いた部分は、見ることができない部分でした。それは、対義語によって示される二元的世界のあり方を箱の構造とすると、その閉じた箱の中でカレイドスコープのように永遠に続いていく鏡像の部分です。90年代初頭から頻繁に海外との行き来をし始めた私にとって、エイズや人種問題などは大きな問題でした。そういった意味で、このとき選択した対義語はどれも切実なもので、例えばbodyという言葉を入れたとき、そこにはLGBTやジェンダー問題につながる意識がありました。

「対象物」としての自己を作品にすること

━━その後、ともに1993年の作品である《Subjectified Object》や《Three Types》になると、より身体を思わせる形態が現れてきます。

《Subjectified Object》は、はじめて発注制作をした作品です。当時フランスのレジデンスに滞在していた私は、時間を持て余してルーヴル美術館によく行きました。そこには、当然のように女性の彫像が、それも自分が日本で彫っていた大理石できたものがたくさんありました。私は「この部屋にはお尻が○個、おっぱいが○個」といった風に、ゲームのように女性の彫像や女性鑑賞者の身体部位を数えていく遊びを行っていました。

しかし、冗談のように始めたこの行為が、女性を対象物として見る視線を問題とする作品の構想へとつながっていきました。ある日、私は彫像や他者としての女性だけではなく、自身の身体も数に入れようと思い立ち、自分の胸を見下ろし、彫像や他者の身体を見るときに発見される形と、主体である自分が自身の身体を見るときに現れる形が大きく違うことに気がついたのです。

他者としての女性の乳房は、丸く中央あたりに乳首があるものですが、自分の乳房の形は突起のある稜線のような形です。対象物が客体か主体かで変わるこの形状の違いに私は興味を持ち、自身が見る胸の形をもととした作品をつくることにしました。そして、「Objectifying gaze(女性をものとして視る視線)」というフェミニズムの文脈で語られる言葉を意識し、「Subjectified object(主体化された対象物)」という造語をつくりタイトルとしました。

女性差別において、「オブジェクト化(Objectified)」は大きな問題です。美術の歴史でも女性はつねに他者として描かれ、対象物として扱われてきた。もちろん、女性が女性を対象化することも可能ですが、そうではなく、女性が女性を主体のままに見る行為を発端にオブジェクトを生成することが、この作品のポイントでした。

というのも、女性のオブジェクト化が否定すべきものであることは自明ですが、いっぽうで、性別に限らず自分の商品価値を上げないと市場価値が保たれない経済体系のなかで私たちは生きているからです。他者が判断する対象物としての価値が重要とされる状況のなかで、主体の視点でさえ対象物、オブジェクトとして集約されていくことに、私は強いリアリティを感じたのです。

━━作品では、モチーフとして教会の入口にある聖水桶も扱われていますね。

当時は美術館だけでなく教会もたくさん訪れましたので、そこで日本ではあまり見慣れない聖水桶を発見しました。宗教的な先入観なくそれらを見ていくうちに、私はその形が自分の胸を見下ろして発見したものと重なっていくことに気がつきました。

キリスト教には象徴的な2人の女性、性行為をすることもなく神の子を授かる清らかなマリアと、男性の肋骨からつくられ原罪を招いた原因となるいやらしいイヴが存在し、その極端な二元論が女性の社会的地位向上を長い間妨げてきたのだと思います。そういったことを考えても、教会の中で発見した聖水桶の形と女性が視る自身の胸の形の相似することはとても興味深いものだと思いました。さらに、聖水桶には水が入ってないことや虫が浮かんでいることもあり、その打ち捨てられている感じが、汚れた手を洗う流しの形へもつながっていき、作品のコンセプトとして固まっていったのです。聖水桶だけに限らず、この頃の私は教会で様々な備品を興味深く眺めており、その後の作品、例えば《Offering》(2005-14)の発想へとつながっていったのだと思います。

《Three Types》という作品も、自分の視点のオブジェクト化を試みたもので、身体とベッドを一体化したような形状となっています。フレームには私の肌の色に近かった楓を使い、マットレス部分に3つの穴が造られています。口と女性器と肛門を象徴的に示している、それらの内部は体内の肉と同じ硬さのシリコンでできていて、化粧品のコンパクトのような蓋を持つステンレス容器の中身として取り付けられています。

「3つの型」という意味のこの作品タイトルは、女性の身体において外部と通じる3つの穴を意味する同時に、ヘテロセクシャル・バイセクシャル・ホモセクシャルの3つのセクシャリティでもあります。また、人が生まれ、性行為を行い、死んでいく3つが連関する場所がベッドであり、これらの文脈がこの作品のコンセプトを構築しています。《Subjectified Object》《Three Types》の頃から、私は自分が女性であることや、その意味、社会的あり方を意識して作品化していたと思います。

二元論の境界としての子宮口

━━《Three Types》における穴は、子宮口の写真で構成された1997年の《Pink》を連想させます。《Pink》は笠原さんの作品でもとくにラディカルなものですが、どのように構想されたのでしょうか?

《Pink》はアメリカに住み始めたときに制作した作品で、撮影は日本で行っていますが、アイデアはアメリカにいたからこそ出てきたものだと思っています。

発想は、さきほどの《This Sentence》に近いものです。つまり、「body」と「mind」のような二元論に対して、二項目の境界線上にある領域を思考することを試みています。

作品構想には大きく分けてふたつの理由がありました。まず、子宮口という女性の身体部所への興味です。子宮口は膣と子宮の中間に存在しますが、女性の生殖器を語るとき、先ほど話に出たマリアとイヴのように、性行為を象徴する膣と生殖を象徴する子宮といった二分された「性/生」のみが語られ、その境界線上にある子宮口は語られません。私はこの作品で「性/生」の2つの力が重なり合う境界として、子宮口を可視化したかった。

また、「ピンク」という色の持つ二元的意味性も私の大きな興味でした。ピンク色は、とくに日本では、短い期間で散っていく桜の刹那的な美しさを多くの人に連想させるでしょう。それが女性の処女性を美徳とする価値観にもつながっていく。しかし、美しく大事で可愛い色であると同時に、ピンク産業、ピンク映画といったように、ピンク色は性産業を示す色としても強く認識されている。可愛い女の子に着せたいと思う美しい色であると同時にとてもいやらしくて人工的なピンク色は、子宮口同様に清らかでいやらしいといったふたつの象徴性が重なり合う場を意味しています。

━━被写体はどのように探したのでしょうか?

日本に帰国するたびに、レクチャーをしたり友人たちに話しをつなげてもらったりしながら参加していただける女性たちを探しました。それと同時に、プロジェクトを行っていただける婦人科の先生を、知人の医師に紹介してもらって探していきました。当初は不可能に近いとも思えましたが、なんとか婦人科の先生と自分も含めて25人の10代〜50代の女性を集めることに成功しました。

そして、私が医療費を負担した上で、彼女たちに子宮頸がんの検査を提供し、その際に医療用カメラで医師によって写真撮影が行われました。あえて白黒ネガフィルムを用いて、撮影後にすべてのイメージをコンピュータに取り込み、最後にピンクの色付けを行いました。すべての女性に同じピンク色のユニフォームを着せるような意味を持たせるためです。

《Pink》は私にとってとても大きな意味を持ったプロジェクトでした。それまでの彫刻的3次元表現とは違った写真を扱ったものであったし、手伝っていただいたお医者さんや参加していただいた女性たち、また彼らを探す協力をしていただいた友人たちといった多くの他者と協働した最初のプロジェクトでした。ひとりでスタジオでつくるアートと違い、その過程ではコントロール不可能な予期せぬことが起こり、とても刺激的でした。

もしアメリカでモデルを募集したら、そんなに困難ではなかったと思いますが、日本で参加女性を探しているときには「自分はやりたいけど夫に否定された」「彼氏にダメだと言われた」といった話を何回も聞きました。顔を絶対に見られたくないという人も多く、日本の女性の背後にある状況が垣間見られる気がしました。女性が自分の意思でやりたいと思ったことを、周囲の人が止める状況や、女性の身体に対する社会的タブーの強さが浮かび上がってきたのです。

海外で得た距離感と、カテゴライズの問題

━━この作品は、小勝禮子さんが企画した「揺れる女/揺らぐイメージ」展(栃木県立美術館、1997)にも出品されましたが、展示への反響はどのようなものでしたか?

「ただの子宮口の写真じゃないか」とか、「いやらしい」とか、批判というより強い拒絶もありました。でも、私のなかでこの作品は、ただ性的な問題を扱ったものではなく、カラーフィールド・ペインティングのような、美的強度の強い作品なんです。鑑賞者が吸い込まれるような感覚もあり、体内を宇宙のように描いた映画『ミクロの決死圏』(1966)のようなサイエンス・フィクションも意識していました。顔がみんな違うように子宮口もひとりずつ形が違っていて、さらに同じ人の子宮口でも、体調やその日の状態によって形態はまるで異なります。つねに動いている体内のその流動性は驚くべき発見であり、固定化された性の価値観やジェンダーのあり方は退屈なものであると、あらためて認識しました。

━━ちなみに、さきほど「《Pink》はアメリカにいたからこそできた作品」とおっしゃいましたが、渡米によってジェンダーに対する意識が変わったということですか?

ジェンダーについてというより、変わったのは家族との距離感だったと思います。とくに母親との関係ですね。私はリベラルな教育を受けて育ちましたが、それでも戦中の世代の彼女と私とでは、とくに性に対する認識やフェミニズムに関する考え方が大きく違う。作品ではリベラルなことができても、実質一番身近な女性である彼女の前で当たり前に振る舞えないことも多く、そこには大きな疑問を抱いていました。

私にとってジェンダーの問題は、自分の足場を固めるのに少し時間がかかったのだと思います。美術大学でロールモデルとなる女性作家から学べたわけでもなく、活動を始めて間もない頃、私はまだ自分の成長や日常性と作品との折り合いをつけるのに苦労していました。そんな状況で、《Pink》を構想できたのは、日本との物理的な距離ができたからだと思います。

━━自分の創造性と現実の人間関係とのギャップは、多くの人が抱える問題でしょうね。

そうですね。ところで、アメリカに移ってもうひとつ気づいたことは、女性であること以上に日本人であることを意識して話すことが求められた、ということです。自分の肩に乗った日本人というカテゴリーは注目される属性であると同時に、私を限定するネガディブな要素でもあることに、私はわりと早い時期に気づきました。周囲を見回してみても、そうした側面が渾然一体としてアート作品の商品価値となることは避け難く感じられ、残念に思いました。これは多様な人種の存在が見えづらい状況の日本では感じなかったことですね。

ただ、女性であることに関しては、アメリカでは女性作家も多くそれが突出した特徴になることは少ないと思います。日本に戻るたびに、ここでは女性というラベリングが深いものであることを辛く感じていました。