第16回芸術評論募集

【次席】ウールズィー・ジェレミー「インターネット民芸の盛衰史」

『美術手帖』創刊70周年を記念して開催された「第16回芸術評論募集」。椹木野衣、清水穣、星野太の三氏による選考の結果、次席にウールズィー・ジェレミー、北澤周也、佳作に大岩雄典、沖啓介、はがみちこ、布施琳太郎が選出された(第一席は該当なし)。ここでは、次席に選ばれたウールズィー・ジェレミー「インターネット民芸の盛衰史」をお届けする。

2018年6月に東京藝術大学で、アメリカ人の政治学者、ジョディ・ディーンの特別講義「コミュニケーション的資本主義」が催された(*1)。彼女の研究について簡潔に述べておくと、彼女は、SNSや電子掲示板におけるイメージとテキストを組み合わせた画像を「二次的視覚性」と名付け、新しいコミュニケーションの形態(イメージを中心とする言語)として理論を展開している。彼女によれば、二次的視覚性を代表する「ミーム」「GIF」「自撮り」には新しい文化形成の萌芽があるという(*2)。ミームとは、もともとは科学者のリチャード・ドーキンスによる造語で、遺伝子のように伝達される情報や理念を指す。昨今は、とくにインターネットに広がるイメージとテキストの組み合わせ、まさにディーンが言う「二次的視覚性」を指す言葉として使われている。

ミームは無料で使えるインターネットのソフトウェアでつくることができる。現代ではもはや、イメージの編集はアーティストをはじめとしたプロフェッショナルな人々に限られた特別な技術ではなく、誰もが実践しているのである。周知のとおり、ほかの人がつくったミームに手を加え、それを自分のものとして再発表することは、ひとつの表現手段として確立している。自己/他者の区別が曖昧なこの表現手段によって、平等なコミュニケーションが成立しうるのではないか。彼女はこれを大衆による「共産主義的」な表現としてとらえ、コミュニケーション資本主義から搾取されている私たちが解放される契機であることを強調し、マルクス主義の復権と刷新を図っている(*3) 。

彼女の講義を聴きながら、イメージとテキストの混交は、新しい文化形成を提供するというより、むしろ工芸、つまり実用性や機能性が重視される表現に通じているのではないか、という疑惑の念に駆られた。その疑念を直に彼女にぶつけたところ、彼女の回答は「それは面白いが、工芸という話になると、個人が重視されすぎる気がする」というものだった。彼女の理論によると、文化形成の主体はあくまでも「大衆」である必要がある。確かに、一見「個人」と「大衆」は相反するが、それは「個人」が有名である場合に限られるのではないか。例えば、それぞれの「個」が無名であるとしたらどうか。さらに言えば、そもそも「大衆」とは無名の個の集合体を指すのではないか。「大衆」にぐっと目を凝らしていけば、そこには個々のイメージを創出した無名の「個人」がいるはずだ。重要なのは「大衆」ではなくその「無名性」ではないだろうか。

無名性と工芸の関係性といえば、「民藝(民衆的工藝)」運動とそれを率いた柳宗悦が思い浮かぶだろう。実用性を代表する工芸や日常生活を重要視し、1920年代半ばから始まったこの運動は、いわゆる「無銘」の工芸を評価したことで広く知られている。本稿では、民藝という活動を念頭に置きながら、ディーンが言う「二次的視覚性」を持つイメージ群のなかでも代表的なミーム「マクロ(Macro)」を、「インターネット民芸」として解釈していくことを試みる。こうしたミームが「一般大衆」によって共同的、また有機的に生み出されるというディーンの考えとは対照的に、私はマクロをつくる人々を、柳宗悦の言う「無銘の職人たち」の現代版としてとらえなおしてみたい。彼らがつくっているのは、いわば感情を広げる「器」にほかならない。

本稿では、「無銘性(*4) 」というテーマを切り口に「ミーム」を、ある種の芸術的な行為として再検討したい。この試みにおいて、いまでも少なからず近代的な価値観にすがり続ける現代アートには見られないような可能性が、そこには存在しているのではないかと考えているからだ。読者によっては、2000年代から盛んに論じられた「N次創作」、つまり、データベースの消費論に位置づけられる共同制作の作品に見られるかもしれないが、注目してほしいのは、インターネット民芸は必ずしも「作品」や「作品性」に関わるものではないということである。繰り返しになるが、このようなイメージを共同的につくり出す人々は、「作家」ではなく、「職人」である。「アート」は儚くいつか終わるものだとすれば、その次に来たるべき独創的形式を理解するために、ミームがひとつのカギになっているのではないか。とはいえ、「無銘性」には危険性もある。それはインターネットの掲示板にヘイトスピーチがはびこっている状況を見るだけでわかるだろう。現在「無銘性」にはある種の否定的な、かつ無責任なニュアンスがつきまとっている。民藝においても、この「無銘性」を徹底的に追求する試みのなかに、同じような危険性があっただろう。このように考えると、ミームの現在と将来を民藝の歴史的な展開になぞらえてみることができるのではないか。本稿の後半では、民藝の歴史的な展開を、インターネットにおけるミームにも適用してみる。そこに、ある種の歴史的な反復が見えてくると信じるからである。

柳宗悦の民藝理論とインターネット民芸の関係性について

ここでまず、柳宗悦の著書『工藝の道』を取り上げたい。この本はいくつかのエッセーをまとめたものとして1928年に刊行されたが、ここに彼の初期の民藝の理論がもっともはっきりと表れている。「正しき工藝」というエッセイの中で、柳は工芸(民藝)を成す法則を丁寧に説明している。その法則は11から成る。私は、この本が刊行されてから90年が経った現在においてもなお、柳の法則はミームを考えるうえで適切なモデルではないかと考える。以下、代表的なマクロのひとつ、「DOGE(ドーグ)」(図1~2)を、柳の11の法則に適用してみる(*5)。この11の法則を3つの主なテーマ、すなわち「用」と「労働」と「美・信」に分けて論じていくのだが、まずは、この11の法則を引用してみよう。

(一)すべてを越えて根柢となる工藝の本質は「用」である。(中略)その焦点を外れるにつれて、工藝たるの性も美も漸次に喪失する(*6) 。 (二)用がもし工藝の美の泉であるなら、最も用に働くものは、最も美に近づいてくる(*7)。 (三)続いて示される工藝の原理は、「美」と「多」との結合である(*8)。 (四)(中略) 工藝の美は労働と結ばれることなくしてはあり得ない(*9)。 (五)工藝において美が労働と結合するなら、労働の運命を担う大衆が、相応しい工藝の作者である(*10)。 (六)民衆の工藝であるから、そこに協力がなければならぬ(*11)。 (七)(中略) 手工藝 Handi-craft にも増してよき工藝はない(*12)。 (八)正しい工藝は天然の上に休む(*13)。 (九)信の法則と美の法則とに変りはない(*14)。 (十)無心とは没我の謂である。無心が美の泉であるなら、個性に彩る器は全き器となることはできぬ(*15)。 (十一)工藝においては単純さが美の主要な要素である(*16)。

「用」

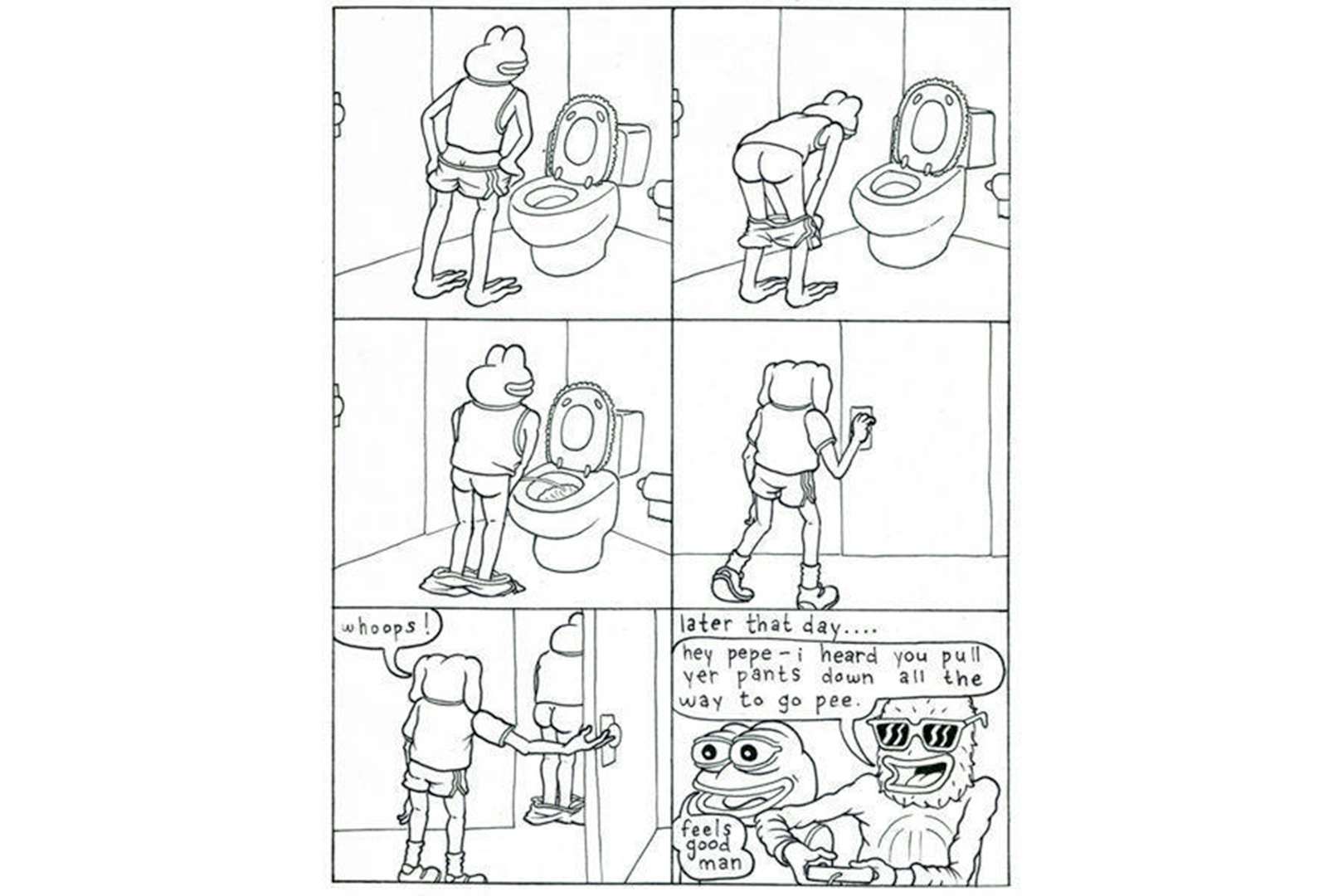

上掲の画像[図1]は「DOGE」というインターネットミームのひとつのバーションだ。2013年に流行したもので、現在はほぼ見られない。前述した「二次的視覚性」から考えると、2つの要素を組み合わせているように思われる。ひとつは、不思議な表情をした(かぼすちゃんという)柴犬で、もうひとつは、この犬の内面を表す片言の英語だ(*17)。この組み合わせは、英語話者にとっては複雑な感情を誘発する。私はツイッター上で初めて見たとき、このような稚拙なイメージとテキストの組み合わせに爆笑し、思わずリツイートしてしまった。

しかし、いま振り返ってみると、爆笑した自分を恥ずかしく思うこともある。なぜならこのミームは、英語を学び始めたばかりの人々がよく犯す文法ミスをあえて想起させるもので、主にアジア系の人々に対する人種差別としてとらえられる面があるからだ(これは、このミームに登場する犬が柴犬であることをどう解釈するかにもよるのだが)。とにかく、このミームは多くの場合、ほかの人々をばかにするために、英語で言うと「Punk」するために使われる。具体的には、ネット上での対話における返答をこのような不自然な英語に切り替えることで、相手の不条理さを訴えることができるのだ。例えば、掲示板に書き込まれたある書き込みをあげつらいたいとき、「DOGE」を用いることで、より効率的かつ悪意を増幅したかたちでそれを否定できる。このように、ミームを使えば、言葉による議論だけではなく、イメージとテキストの組み合わせで相手を軽蔑したり相対化したりすることができるのだ。そしていつの間にか、あるミームが、掲示板だけではなく、社会に広く浸透し使われるようになる。あるアメリカ下院議員のひとりは、民主党の予算の増額修正を批判するため、「DOGE」を使用した。つまり、2013~14年頃「DOGE」は、共和党の下院議員に使われたほど人気だったのだ。ここで注目してほしいのは、このような政治の世界における使われ方も、掲示板における「DOGE」の使用法とほとんど変わらないということだ。

ここで、柳の11の法則の根底だと言える「用」と、この「DOGE」の関係性を考えてみよう。まず着目すべきは、ミームは鑑賞するためではなく、直接「使用」するためにつくられるという点だ。同じように、柳が茶碗や陶器などの工芸を高く評価したのは、直接使用が可能である点だ。なので、柳の「用」はインターネット民芸にもつながっていると考えられる。つまり、ミームを見て感動すると、それをリツイートしたり、再編集したりするわけだ。相手をばかにする、もしくは自分の気持ちを相手と共有するために、そのミームを使うのだ。

柳は近代美術における「用」と「美」の区別を覆すべく、民藝の美を「奉仕の美」と論じたが、現在、インターネットで氾濫するミームはまさにこの「奉仕の美」を成している。しかも、この点に関して、柳は「用とは物への用でもあり、心への用でもある」と述べている(*18)。つまり、ある茶碗を使うと、その「使用」によって、自分の心も働かされることがある。前述したように、いまの「無銘の職人」は感情を広げる器(=ミーム)をつくっている時点で、柳が言う「不二なる『物心』への用である」ともいえるだろう(*19)。つまり、ミームによって生じた感情を、自分で編集したりリツイートしたりする、相手に伝えようとする時点では、それはひとつの道具として考えられる。この道具は、ものでありながら、同時に心を働かせる機能も持っているのだ。

「労働」

私たちは、「DOGE」というミームをつくった作者を知ることができない。とはいえ、「DOGE」はインターネット上で氾濫するイメージのなかから自ずと生成されたものでもない。「かぼす」という柴犬の写真をブログに投稿した日本人の名前を挙げることはできるだろうが、このテキストとイメージの混交が生み出す奇妙な効果は、様々な掲示板とチャットルームにいる複数の「無銘の職人」によってつくられたものだと考えていい。このミームに関する共同制作の過程はもちろん詳しく記録されておらず、想像することしかできない。仮に、2013年のあるとき、誰かがかぼすの写真を気に入って盗用し、それを英語圏のサイト「レディット(reddit)」にアップしたとする。それがまた別の掲示板に転用され、誰かが冗談でこのイメージに下手な英文を付け加えたことがあったかもしれない。そして結果として、ある小さなコミュニティのなかで、対話相手をばかにするためにこのミームが使われるようになった。最後に「DOGE」が広く使われるようになり、「ミーム」として認識された。あるミームがはやるかどうかは、どれだけ多くの人がそのミームに共感するかで決まる。この共感の連鎖自体は、柳が言う「協力」だと言ってもいい。「DOGE」が広く使われるようになったのは、この協力、すなわちある種の共同制作によってだった。でははたして、この共同制作の過程を、労働ととらえることはできるのか。

もちろん、この無銘の職人たちの活動とそれにおける労働は、柳が想定した労働とは異なる。柳が民藝運動を掲げて批判していたのは、第1次世界大戦が終わったあと、日本の産業社会に盛んに導入されていたフォーディズム的な生産体制だった。彼は民藝に(ウィリアム・モリスのように)、次第に商品化され、疎外化された人々の労働を日常的な美へ導くことを求めていた。彼は、前近代に生きていた職人の日常と労働の一体化を極度に理想化していたため、民藝を、ウイリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動のように、必ず労 働につなげなければならなかった。しかしながら、インターネット民芸の制作を労働としてとらえてみると、次のような反論が挙がるだろう。「インターネット上でこのミームをつくるやつらは、労働者どころかオタクではないか」「柳が理想化していた、健康的な汗だくの労働者とはまったく違うのではないか」と。

確かにインターネット民芸をつくる職人は、一般的に考えられる労働者のようには思えない。ただ、このような民藝と労働と美の関係性を考えるためにはまず、いわゆる「ニューメディア」を成す条件にふれなければならない。例えば『ニューメディアの言語』においてレフ・マノヴィッチは、コンピュータのインターフェイスによって、「労働」と「余暇」の区別が徐々になくなってきていることを指摘している。それは、仕事をするときにも、映画を見たり音楽を聴いたりするときにも、同じインターフェイスを使っているからだ(*20)。現在のポスト・フォーディズム的な状況下では、ニューメディアを使っているかぎり、労働と余暇が混然一体である。この労働と余暇の区別の曖昧な状況によって、インターネット民芸の(労働における)美はかろうじて成立する。インターフェイスを使う行動は、すべて労働につながるからである。現在、良くも悪くも人間は、労働から疎外化されるどころか、おそらく柳の想像を絶するほど日常と労働の一体化を経験している。インターネットにおける「無銘の職人」たちは、労働=余暇をもって、使用できるもの、つまり、美たるものをつ くっていると言えるだろう。ただ、この美とはいったいなんだろうか? これは次に論じていく。

「美・信」

柳の美への理解は多様で、説明が難しい。ロダンや高村光太郎のように、彼は美を、自然に従うものに求めていた。しかしそれ以上に、彼は浄土宗と浄土真宗の理論を引用しながら、大衆を救うもののみが「美しい」と見なしていた。これは、「救済としての美」である。柳は民藝を、親鸞の悪人正機と同じ思想を持つものであると讃え、才能主義を中心とする近代美術から脱するために「大衆」のための美を探していた(*21)。

この点ではディーンの言う、革命を起こせる「大衆」への希望にも似ていなくはない。ただし、マルクス主義を徹底しているディーンと異なり、柳の「美」は、革命ではなく「没我」によってしか救われえないものである。彼によると、悪人、つまり才能のない人さえ救われうることを知って初めて、阿弥陀仏へ完全に帰依することができるのと同様に、素晴らしいものを自分でつくることができない人でも、無銘のものによって救われる可能性がある。この可能性こそが美だ、というのだ。

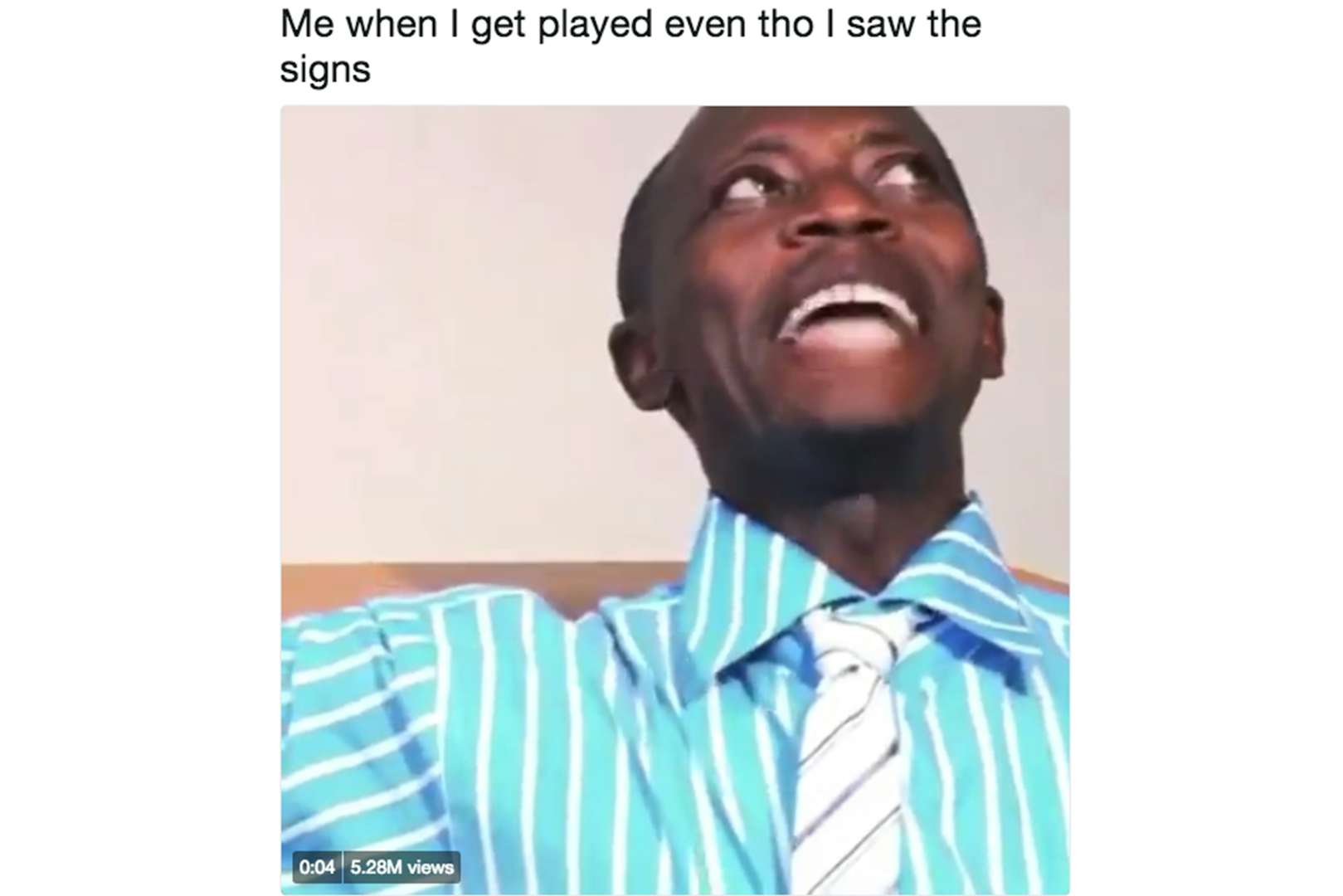

この「没我」を、インターネット民芸の例に適用するべく、次のミーム[図2]を見てみよう。このミームは「バカだとわかっていてもやっちゃった僕」というタイトルで知られている。ディーンはこれを、「Me when I ___( ___をする私)」というよく見られるひとつの文法形式とイメージの組み合わせとして論じている。あるユーザーがこのようなミームを使うとき、前提として「自分」とイメージに使われる人やものは、平等かつ書き換えの可能な関係性を持っている。そして、そうしたイメージとテキストの混交に共感する人は、これを「自分」の表現として発表することで、「自分」を超え、「大衆」に属しているという自己認識を持ち始める(*22)。つまり、このミームの「使用」において、自己と他者の差さえ消えてしまうこともある。まったく特別ではないひとりとして、搾取されていることに目覚めることができる。

ディーンの政治的な解釈に対しては、柳の「没我」は、いわば「自力道」に対する「他力道」であると論じてみたい。柳が言う民藝をつくる人は、ある種の消極的な救済を経験するように、インターネット民芸も同じような救済のモデルとなっている。つまり、何かを自分でつくるのではなく、外からの力によって何かがつくられたほうが理想的なのだ。あらゆる「運動」や「派」などが冷戦の終わり(大文字の歴史の終わりでもある)によって断片化されたいまだからこそ、まさに「時代精神」のようなもの、あるいは居場所を必死に探している人が増えているが、インターネット民芸はこうした人々に表現の場を提供したのである。もしくはアートに伴う面倒な自己差異化ゲームに参加できない人は、インターネット民芸を活かすことによって、ある種の集団意識的な美にアクセスすることができるようになったのだ。これは「没我」、すなわち自分の能力に頼らずに、あるミームに自分の心を託すということだ。

この点で、インターネット民芸は、ほかのインターネットにおける芸術現、例えばヴェイパーウェイヴ(*23)やインターネット・アート(*24)、ポスト・インターネット・アート(*25)などとは、決定的な違いがある。例えば、ヴェイパーウェイヴの「ヴィジュアル」[図3]、すなわち80年代のヤッピー文化や日本のアニメのイメージ、そして自己啓発のパロデイなどの混交は、言うまでもなくミームと同じように集団的につくられたものである。同じように、ヴェイパーウェイヴの特徴である音楽は、80年代のエレベーター・ミュージックやCMなどから盗用され、組み合わせて作曲される、すこぶる悪意に満ちたものだ。これは椹木野衣の「シミュレーショニズム」の延長線上にあるといってもいいだろう。ただし、その曲をつくった作者(DJ)の名前を調べることができるという点において、近代の作家主義から完全に逃れているわけではないことを付記しておこう。そして、ポスト・インターネット・アートにおいては、いっそう作家性が重視される。煩わしい「個」や「自我」への執着を特徴とする「美術/アート」を乗り越えるために、インターネット民芸は意義を持つだろう。

「下手物」

こうした共同的な過程を経て、インターネット民芸は生まれた。このような奇妙な表現を初期の民藝の理論、すなわち古民藝(1925〜30頃)の専門用語に当てはめてみると、「

もちろん、彼はこの文章を書いていた当時、主に食器や家具など、ありふれた日常的なものを考えていたわけだが、「日常用の雑具」という考え方を現在の文化に適用させて考えると、インターネットミームも当然含まれる。昔の人間が食べることを効率化するために「食器」を発明したように、いまの人間はコミュニケーションを取りやすくするためにミームを活かすわけだ。スパゲッティを食べるときに使うフォークと、上司について愚痴を言うときに使うミームの間には大きな差は見られないだろう。双方ともに日常的で、きわめて親しい存在になっているからである。

民藝・インターネット民芸の歴史的な展開

ここで、柳の理論から、民藝の歴史的な展開に移りたい。しかし、あらかじめ一言ふれなければならないことがある。インターネット民芸におけるいわゆる「時代」は、柳のような指導者が登場しないままに終わった。ゆえに、この時代は民藝の理論やその歴史的な展開をなぞるように反復されただけである(*27)。そのため本稿では、民藝とインターネット民芸の関係性を検討するために、いわゆる「歴史反復論」という方法論を用いる。もちろん、このような「歴史反復論」は、日本の批評において珍しいものではない。例えば、柄谷行人が提示した「明治・昭和並行説」や、それにもとづく大澤真幸の「六十年周期説」は、特に戦後の歴史を戦前の歴史に従って位置づけている(*28)。しかし本稿のねらいは、民藝の理論や歴史的な展開をこういった方法論のように日本の歴史や文脈にとどめるのではなく、別の文脈に乗せることにある。言うまでもなく、グローバル化が進んでいる現在、歴史は「国家」という枠組みのなかで反復されるだけのものではない。

トランプ大統領の台頭とSNSの関係性など、いわゆるポスト・トゥルースと呼ばれる時代の問題を考察するために、民藝の歴史的な展開における「古民藝」(1925~30)と「新民藝」(1930~45)をインターネット民芸に対応させて、「古インターネット民芸」(2000〜14)と「新インターネット民芸」(2014~現在)とにそれぞれ分けて論じていく。「歴史は繰り返す」と言うが、私は、柳宗悦の言説や民藝の歴史のなかにある「いま」を掘り下げてみたい。言い換えるなら、英語圏におけるインターネット民芸という文化が持っていた可能性と、その衰退を追究していきたい。いままで論じたとおり「インターネット民芸」とはいったい何かということを理解するためには、民藝の歴史を遡るべきだろう。ここ20年間のインターネットの発達と、民藝の歴史的な展開がリンクされることを期待している。

まず「古民藝」と「新民藝」の歴史を見てみる。そのうえで、この歴史的な展開が、インターネット民芸においてどのように反復されてきたのかを検証していく。

古民藝(1925~30年)

白樺派と関わりながら、宗教やウィリアム・ブレイクを研究した柳宗悦が、1914年に浅川伯教から李朝白磁の焼き物を見せてもらい、朝鮮の陶器に興味を持ったという話はよく知られている。柳が1914〜24年のあいだに、朝鮮を10回も訪れていることからも、朝鮮の焼き物に強く心惹かれたことがうかがえる(*29)。

歴史学者のキム・ブラントによると、柳や浅川による朝鮮白磁の「発見」は、植民地の歴史とともに、財閥と日本の茶道の関係性にもつながっていると言う(*30)。柳たちが高く評価した水滴(*31)と白磁は当時の日本では、まだあまり評価されておらず、とりわけ、茶道においては使われていなかったものである。

柳は、そうした水滴と白磁の価値を論じることによって、当時の財閥が支配していた茶道界の組織と、そこでの工芸の価値基準を再編することを試みた。民藝運動は、工芸の美に関する常識を覆すために、朝鮮という事実上の植民地における工芸を評価することから始まる。民藝の美に没頭するのではなく、朝鮮や日本の地方で集めた下手物の価値を論じることによって、柳らは文化資本を身につけたのだった。

ブラントは、民藝運動が、大正時代における中流階級の台頭や、この階級の「趣味」の発現と切り離せないとも指摘している(*32)。伝統的に見れば柳のような知識人は、貴族にしか楽しまれなかった「趣味」、すなわち茶器などの鑑賞が中流階級のものと化した状況に対して、危機感を抱いていたはずだ。大正時代を経て都市化が進むなかで、ますます広がりを見せていた中流階級の「趣味」に対して、柳は流行の仕掛け人のように振る舞おうとした。その結果、彼は民藝運動をつくり出し、影響力を持つこととなったのだ。

その後、柳の関心は1924年頃に朝鮮から日本へ「回帰」した。彼は必死に朝鮮や中国の工芸に優る日本独自の工芸を見つけようとして、木喰五行上人と彼の木仏像を偶然発見する。この発見によって、柳はそれまで無視されてきた日本の「無銘の職人たち」に焦点を当てることになり、1925〜26年のあいだに河井寛次郎、濱田庄司と民藝(民衆的工藝)という言葉をつくったのだ。

新民藝(1930~45年)

ただ、民藝には暗い歴史もある。前述したように、「趣味」的な活動をもとに始まった民藝が、1930年代に入ってからイデオロギーになったことは注目すべきだ。もともと地方で下手物を集めていた柳などは、いつの間にか同時代の職人と提携し、彼らを指導しながら民藝の店「たくみ」を銀座に開いている。つまり彼の関心は「発見–趣味」から「再現–実践」へ移ってきたのである。これが、昭和のポピュリズムや超国家主義の台頭と無関係であるはずがない。民藝の理論と、近衛文麿が33年に立ち上げた昭和研究会の「生活文化」というイデオロギーとの相関関係は無視できない。昭和研究会と民藝は双方とも、積極的に日常生活における意味と美を見出そうとしたが、それらは総力戦への準備と産業合理化の政策としても機能したのだ。個人主義を乗り越えるというその尊ぶべき理念が、いかにファシストたちに利用されやすかったか。柳が直接政府の政策に関わらなかったとしても、彼がその成立に寄与した日本民芸協団はその後、独り歩きすることになってしまったのである。この延長線上において、植民地にされていた朝鮮や満州や中国などで民藝の「工場」が設立され、柳の「美の国」は軍国主義者たちによって実現されることになったのである(*33)。

古インターネット民芸(2000〜14年)

このように民藝は不幸な末路を迎えたが、ここから、インターネット民芸の歴史を民藝の歴史的な反復として論じていきたい。まず、柳の「古民藝の時代」のように、「古インターネット民芸」は、非常にユートピア的な雰囲気を醸し出していたことを指摘しておきたい。これは、アメリカで広く普及した時期、すなわち2000年代の出来事であり、SNSの台頭と軌を一にしている。詩人のマイケル・ヘッセルミアルは、このユートピア期間にミームに見出された可能性を「日常的な詩」と表現している(*34)。彼によると、誰でもつくることのできる民衆の言葉、すなわち「ヴァナキュラー」でできているミームは、詩人のアドリエンヌ・リッチによる有名な言葉「共同的な言語への夢」を体現しているというのだ。つまり、インターネット民芸の世界では平等性において、ある種の民主的な理想が成し遂げられていたと彼は言う。私も同じように、その民主的な表現に希望を見出していたはずだ。小さな共同体がミームをつくり出すことによって、近代的な美術とそれを支える個人主義から逃れられるのではないかと思っていたからだ。

しかも、柳の理論の裏にある「趣味的」な側面も「古インターネット民芸」には見出される。「Know your Meme(*35)」というサイトをひとつの例として取り上げよう。このサイトは、2007年にケンヤッタ・チーズとアンドリュー・バロンによって設立され、広く知られるようになった。「Know your Meme」はわかりやすく言えば、インターネット民芸の民藝館だ。Wikiソフトを活かしながら、それぞれのユーザーが競っていまはやっているミームを登録する。サイトの編集者はそれを受けて、ユーザーが登録した情報を確認する。現在(2018年12月時点)では、2700のミームが確認されているが、それはどのような意義を持つのだろうか。

インターネット民芸には、柳の民藝のような上下関係(一方的に工芸を周縁のところ、すなわち地方で「発見」する人がいること)はないが、それでもこの編集者とサイトを管理する会社が、ミームの文化的記憶に対する大きな影響力を持っているように思われる。例えば、7人の学者が共同で書いて今年の6月に発表したミームの広がりを取り上げた論文では、「Know YourMeme」に登録されている情報が利用された(*36)。このサイトは廃れたミームを保存するには役に立つが、どこかで「確認」という行為に潜在する価値判断の問題を孕んでいる。つまり、編集者が、あるミームの価値や妥当性をいかなる権利で「確認」することができるのかということだ。そして、これはなんの、誰の利益につながるのだろうか。結局、サイトの編集者と投稿するユーザーが、趣味的判断によってインターネット民芸を集めているという点では、その方法において柳とあまり変わらないように見える。暗黙裡に自分の判断能力をアピールするしかない。これは趣味的判断のエッセンスである。

趣味的判断に関わるまた別の戦略は、インターネットで活動する詩人にしばしば見られるものだ。例えば、ミームの形態をとった詩を発表している詩人が存在している。このような戦略を使ういちばん有名な詩人は、スティーブ・ロゲンバック[図4]である(*37)。ロゲンバックは、ツイッターやグーグルなどから盗用した文章とイメージを自由自在に組み合わせる手法で2010年頃から注目されてきた。濱田庄司や河井寛次郎が「民藝」というラベルに含まれる文化資本を使うことで、ほかの陶芸家や作家から自己を差別化したように、ロゲンバックはミームやマクロという形態とそのなかに潜在する可能性を利用しながら、自分の発言を他者にアピールし、影響力を持った。このように、インターネット民芸の価値は、作家や詩人によって認められるようになった。