第16回芸術評論募集

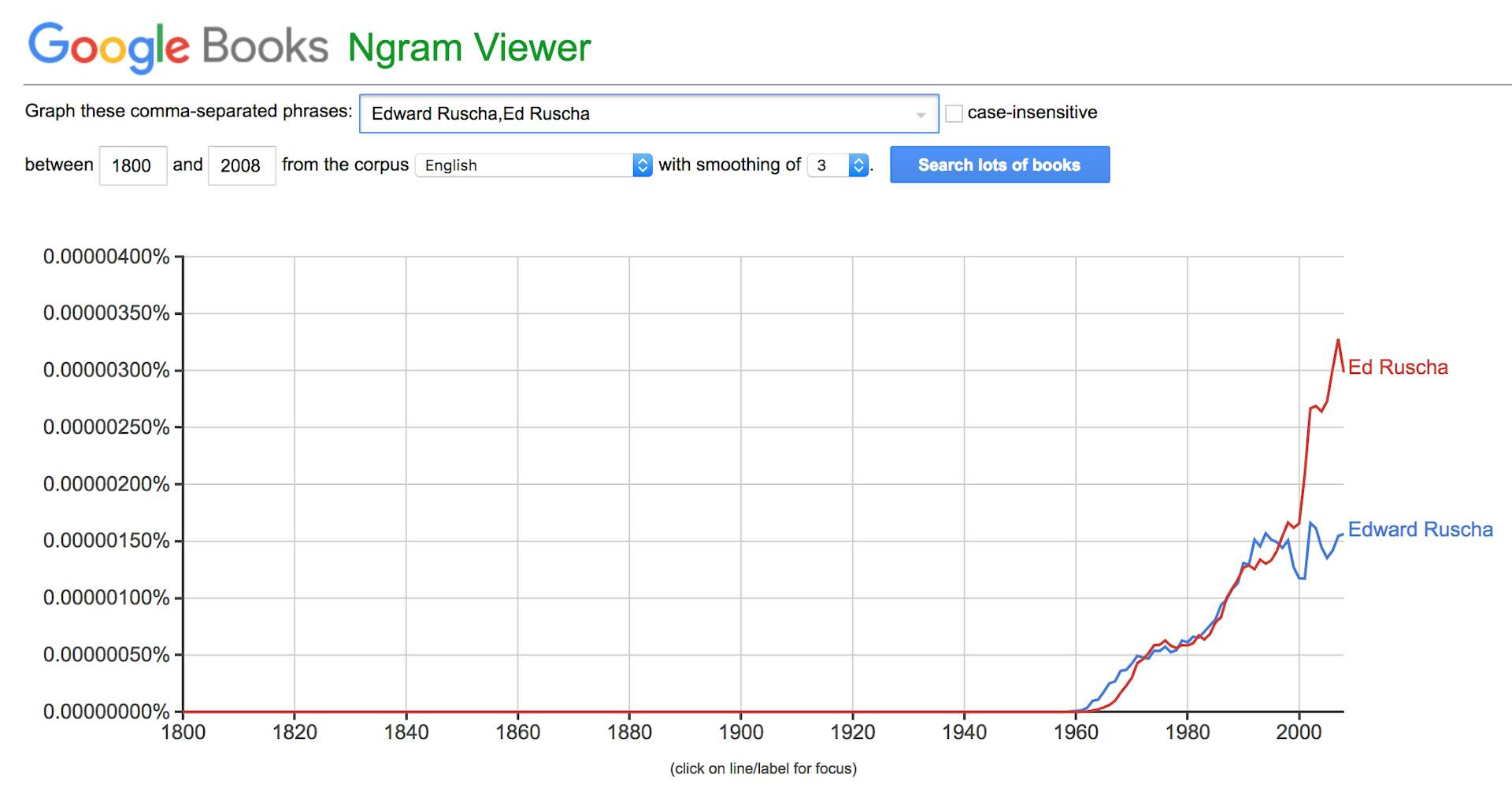

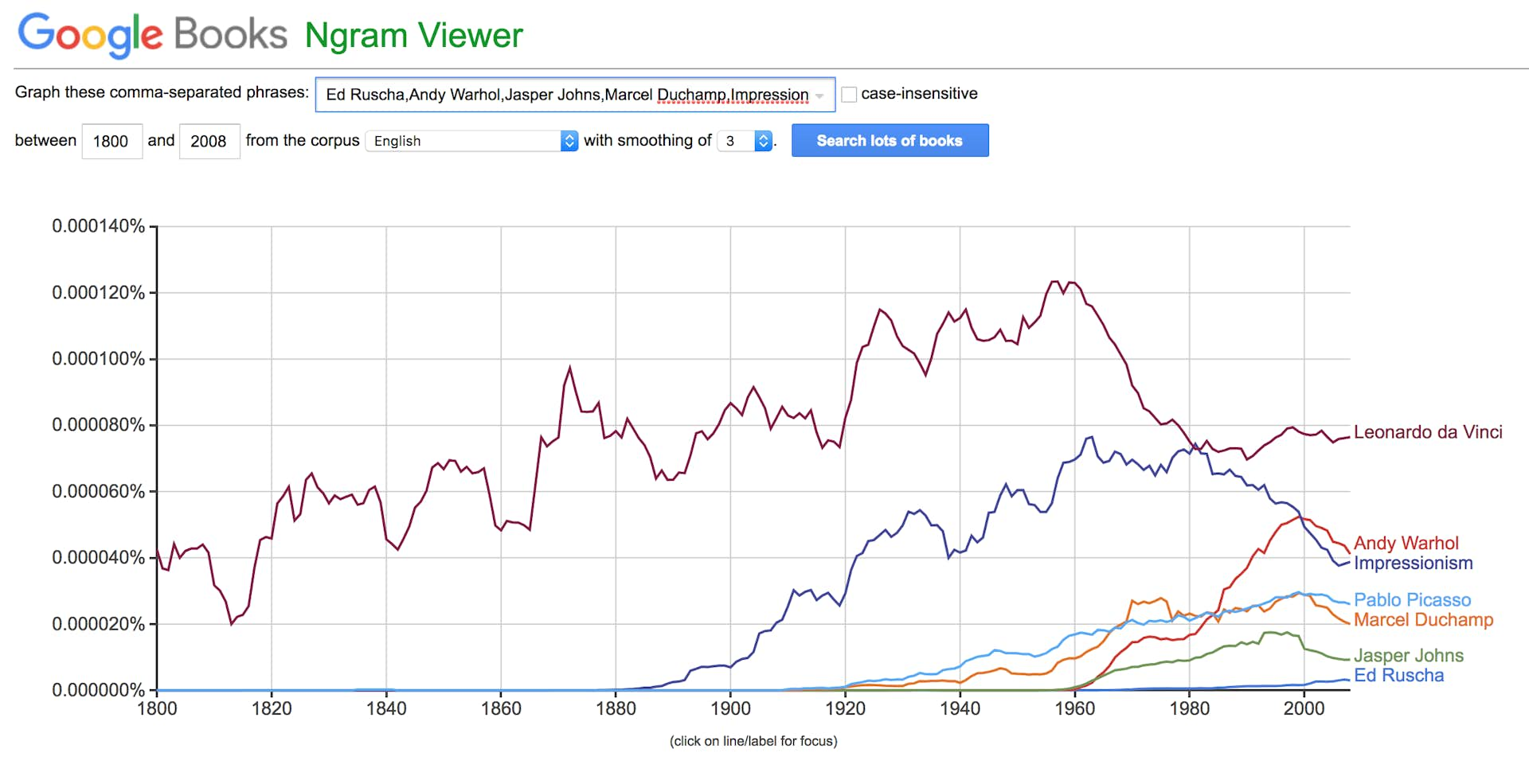

【佳作】沖啓介「Averages 平均たるもの エドワード・ルシェから始める」

『美術手帖』創刊70周年を記念して開催された「第16回芸術評論募集」。椹木野衣、清水穣、星野太の三氏による選考の結果、次席にウールズィー・ジェレミー、北澤周也、佳作に大岩雄典、沖啓介、はがみちこ、布施琳太郎が選出された(第一席は該当なし)。ここでは、佳作に選ばれた沖啓介「Averages 平均たるもの エドワード・ルシェから始める」をお届けする。

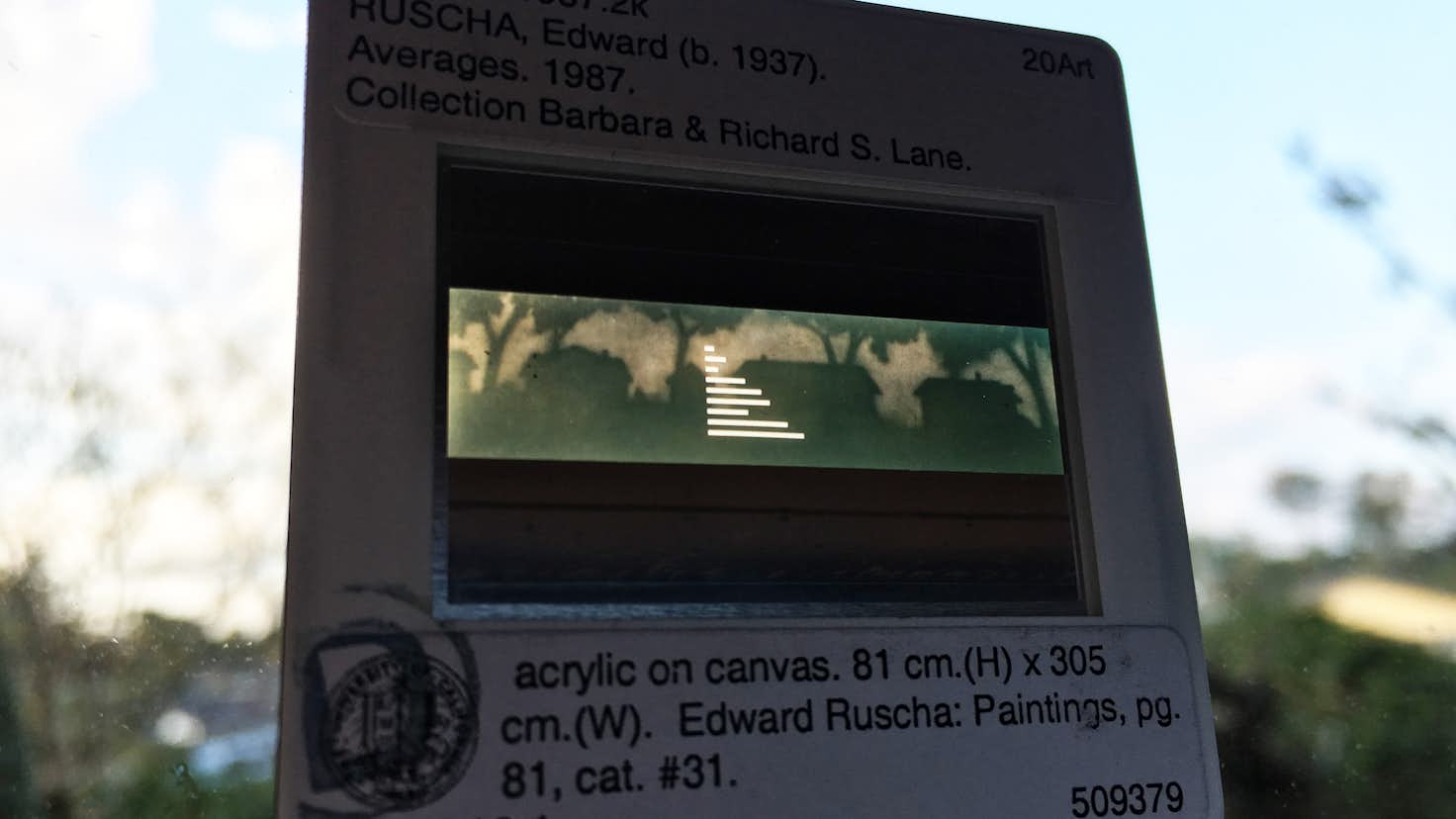

1枚のスライドを持っている。スライドにはカリフォルニア大学のスタンプが押してあり、ホルダーにはアーティストの名前や制作年とともに、作品のコレクターの名前も見える。絵画作品の記録だ。

かつてリバーサルフィルムのエマルジョンナンバーは、カラー写真を撮影するときには、必須のチェック項目だった。エマルジョンナンバーによって色補正フィルターを選んだ。写真による絵画作品の記録は、そういう技術的なルールによって限定されていた。撮影したフィルムをスキャナーにかけて色分解して印刷し、美術書や美術雑誌などに製本されていった。美術批評は、ほぼその印刷物の量に規定されていたとも言える。

いまでは絵画作品は、デジタルイメージとして、ネット上で夥しい数で複製されている。この作家の作品も、数え切れないほどの複製が存在する。夥しい複製イメージと、それにともなう夥しい批評、解説、コメント、つぶやきが同時に存在している(それが21世紀のアート・コメント状況なのだ)。

そのスライドには風景画が写っている。

宵闇に家々の影が、周囲の木立とともに夜空を背景にしておぼろげに浮かんでいる。

ロサンゼルス郊外の住宅地の夕暮れ後の風景だろうか。しかしそれを特定するものはなく、アメリカの新興住宅地の典型とも考えられる。あるいはハリウッドで量産されてきた映画やテレビ番組に登場するシンボリックでしかも平均的なアメリカ様式の家のようでもある。

この絵の作者は、子供の頃に新聞配達少年として、自転車に乗って家々を巡って新聞を配っていた。彼は、オクラホマで育ち、アートスクールに入るためにロサンゼルスに移住し、その後はそこを自分の表現の文化的な背景として選んで住んでいる。しかしこの少年時代の新聞配達の記憶は、その後の彼の作品に影響を及ぼしているという(*1)。

新聞というメディア産業も、50年も前には、その配給の末端は「新聞配達少年」という児童労働で担われていた。これはアメリカにも日本にもある末端の情報配給システムだった。エドワード・ルシェの1987年の作品《Averages》は、濃いグレーに沈む風景の真ん中をやや左に外して、左寄せの9本の白いラインが上から並んでいる。右に伸びるラインは、底辺がもっとも長く、頂点のものがもっとも短い。だがそれが上から順番に線の長短の比率が決まっているわけではなく、上から三番目と下から三番目のラインは、微妙に均衡を破って短い。

この9本の白いラインは、棒グラフのようにも見える。それもどこかで見たことがある統計のようなデータみたいだ。ラインの長さは、量の多少を表し、短くなったラインは、何らかの原因で、順調な数の増加の秩序が破られた事件性のようなものも感じる。

タイトルの「Averages」は名詞の「average」の複数形であり、それは平均的な庶民やその暮らしぶりを暗示しているだろう。

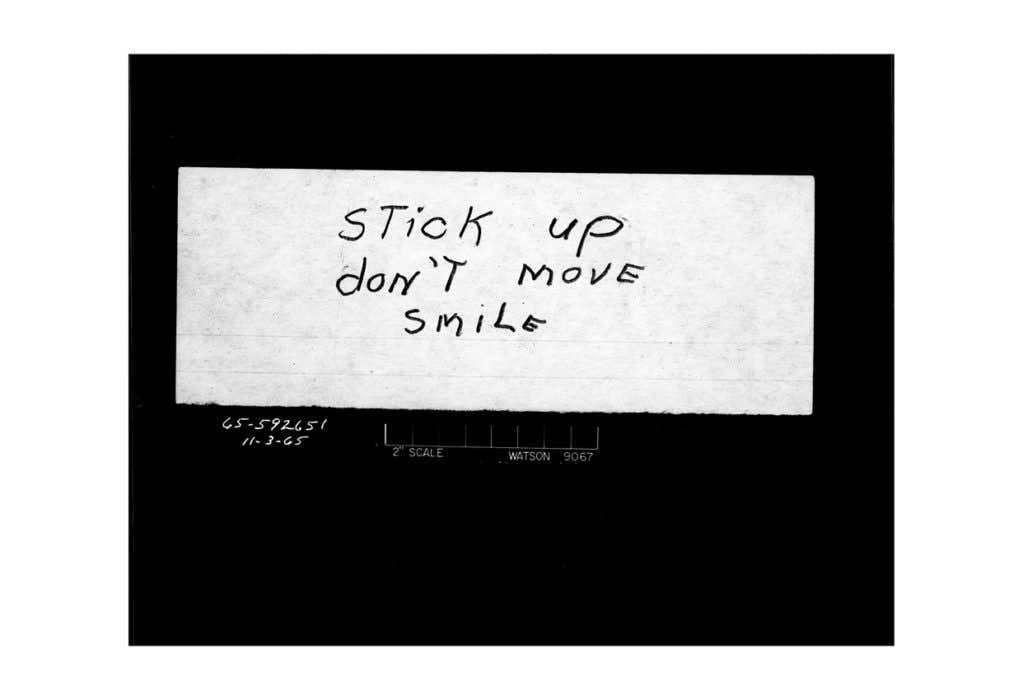

ルシェは、多くの絵画表現で言葉を多用する。その言葉は彼の周囲で聴かれる会話、その土地の言葉などから引用されていたりする。彼は「言葉には温度がある(Words have a temperature)(*2)」と言い、さらにシェイクスピアの『ハムレット』から「思いのこもらぬ祈りは 天には届かぬ」、原文では「Words without thoughts never to heaven go」というセリフを引用している。日本語で「祈り」と意訳されている部分は「言葉(Words)」そのもので「思いのこもらぬ言葉」は天には届かないのだ。

しかし、この作品《Averages》では、言葉ではなく、ライン(あるいはバー)を用いている。彼はグラフィックアーティストでもあり、また写真も撮影し、自分の絵画にその写真に見られる看板やその他の広告的なアイコンを取り入れている。この白いラインはそのような非文字の社会性を示すアイコンなのだ。

皮膚の文化遷移

Hollywoodの白い9文字が丘に貼りついている。この文字についてはさまざまなミステリアスな逸話がある。白い文字は、映画セットやドライブインの看板のように見える。そしてその薄っぺらさが、乾燥した砂漠都市の空気に妙に似合っている。

ルシェが言葉、文字を使うのは、表現のサイズにこだわらなくてもいいからだという。つまり大きくても小さくても表現のインパクトがあるからだ。このHollywoodの文字も、彼は様々な大きさで表現に使っている。毎日、家を出るとこの文字が目に入ってくると、その度に何かコメントしなくてはならないと思うと言っている(*3)。

この映画産業都市では、ハリウッド・サインのように文字と背景が組み合わさったような関係をよく見かける。

ルシェは、ロサンゼルスのアートスクールを卒業してからヨーロッパにしばらく滞在し、そして再度この都市に戻ってきた。そしてそこでアバンギャルドな作品を扱っていたフェラス画廊(Ferus Gallery)で地元のアーテイストたちと交流している。

彼の言葉によれば、キラキラして気取った派手な街ハリウッドにその画廊はあった。そのころを振りかえると、自分が住む以前の1950年代のキズのある白黒映画のなかに暮らしているような気がしたという(*4)。

ここでルシェが付き合ったガールフレンドたちのポートレイトは、『Five 1965 Girlfriends』という1970年制作の小冊子(いまで言えばZineだ)にまとめられている。5人の若い女性たちは、それぞれ個性的で写真も女優のブロマイドのようだ。カメラマンはジュリアン・ワッサー(*5)で、彼は、 『Time』誌のカメラマンとしても働いていた。

この小冊子の冒頭を飾っている娘の名前は、イブ・バビッツ。この女性の存在によって、写真集はダダ的な色調を帯びている。

とりわけマルセル・デュシャンをよく知るなら、この女性の名前を知らなくとも彼女がデュシャンと一緒に写っている写真を見たことがあるはずだ。

盤面に目を落としてチェスに興じるかのようなデュシャン。チェス・ボードを挟んだ相手は若い女性。デュシャンはスーツ姿だが、相手の女性は大きめのふくよかな乳房を見せて全裸。1963年にパサデナ美術館(現ノートン・サイモン美術館)でデュシャンの「回顧展」が開催されたときのものだ(この展覧会のオープニングには、エドワード・ルシェ、アンディ・ウォーホル、ロバート・アーウィンなどが訪れたという)。

向かい合う2人の向こうには、代表作品の「大ガラス」が見える。概念がスーツで固まったかのようなデュシャンに対して、あっけらかんと素っ裸の若い女性のコントラストは、デュシャンが写っている写真のなかでもライブ感のあるエロチシズムだ。

「大ガラス」として通称されるこの作品の正式な題名は《彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも》であり、その花嫁の如く裸になったイブ・バビッツは当時20歳だった。チェスでデュシャンと向かいあった写真が撮られたのは1963年だ。

この写真を撮影したのも、ジュリアン・ワッサーである。彼の2015年のロバート・バーマン画廊での個展「デュシャンのパサデナ再訪(*6)」では、大ガラスの前に等身大のデュシャンと裸の女性がチェス盤をのせたテーブルを挟んで向かいあっている写真がディスプレイで再現されている。

パサデナでの回顧展を遡る1947年の国際シュールレアリスム展では、デュシャンは同展のカタログの表紙を《Prière de toucher》という作品で飾っている。乳首を中心に配した女性の乳房のかたちをした皮膚にフォームラバーを使った柔らかいオブジェが貼りつけられたものだ。この女性の乳房は、性器を型どったりしたエロチックな作品群のひとつに数えられる。

1944年から1966年までの間、デュシャンは秘密裡に制作していて、彼の死後は「遺作」として知られる《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ(Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas)》となった。

1963年にパサデナで回顧展が開催された時には、もちろんその制作過程のなかにあった。イブ・バビッツは、ハリウッド生まれで、ロサンゼルスのアートシーンを自分の想像も交えて回想する文筆家として知られるようになった。その活動の口火となったのが、デュシャンと全裸でチェスを興じるこの写真だった。

カリフォルニア大学サンディエゴ校に1972年から73年、そしてその後は同大学アーバイン校に滞在した際に、『パシフィックウォール(Le Mur du Pacifique)』を著したフランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタールは、こう言っている:

ロサンゼルスは世界の首都である。なぜならそれはヨーロッパやアメリカ東海岸型の都市ではないからだ。それは、教会や行政の、あるいは経済中心地などのまとまりが見える都市ではない。しかし高速道路と40マイルに及ぶ大通りで描かれた、一時的に占有された正方形で成り立つゲームのチェッカーボードだ。このチェッカーボードは、女性の(開口部も含む)身体の象徴ではなく、むしろ皮膚(白人女性の、荒っぽく連続している接合部)である(*7)。

この奇妙なエッセイ集では頻繁に「皮膚」について言及しているが、このフランス人哲学者は、ロサンゼルスの格子状の街並みにも奇妙に白人女性の皮膚を感じ取っていたのだ。 ここでの白人女性の皮膚は、むしろリオタールにとってはカリフォルニアであり、それはヨーロッパが行き着いたさいはての象徴でもある。

このエッセイ集『パシフィックウォール』の最初のエピソードは、エドワード・キーンホルツの作品《Five Car Stud》から始まっている。エドワード・キーンホルツが1969年から72年にかけてロサンゼルスで制作し、現代版画工房として名高いジェミナイG.E.L. Gemini G.E.L.の駐車場で写真撮影されてもいるインスタレーション作品で、その後ドクメンタ5(1972)でセンセーショナルに展示されたもので、ドクメンタ終了後は、長い間日本の美術館にあって世界的には陽の目を見ることがなかったが、海外での展示で再び脚光を浴びて現在はプラダ財団が保有しているという数奇な運命をたどってきた作品である。

当時この作品をドクメンタ5で見てきたというニューヨークの未亡人で、リオタールが教える女子学生の母親であるグリーンストーン夫人の感想が紹介される。彼女は、1930年代にドイツからニューヨークに移り住んだユダヤ人系の男性の友人とドクメンタを訪れた。そしてこの作品の意味するところを母娘で長い間話あったという。

《Five Car Stud》は、白人女性と談話していた黒人男性が、白人の男たちにリンチされる様子を、等身大の人型と、5台の自動車やその他の「ファウンド・オブジェクト」で構成されたインスタレーション作品である。

自動車からは中心に向かってヘッドライトが当てられていて、その光が集まるところでは、3人の白人男性が1人の黒人男性を押さえて男性器を切り取ろうとし、1人は銃をかまえながら見下ろしながら脇に立っていて、また1人の男は縄を黒人男性の足にかけて引っ張っている。黒人の身体は水槽になっていて6つの文字が浮かんでおり、それはたまにN, I, G, G, E, Rと並ぶこともある。暴行からやや離れて自動車のドアに半身を残すように立つ男が銃を持って様子を見ている。そのクルマの助手席には、途方にくれる白人女性が座っている。リンチする白人の男たちは、さまざまな怪人マスクをつけて顔を隠している。

昼間でも闇が覆う暗い部屋に設置されたインスタレーション作品のため、観客は否応なく、このリンチの現場に近づいて暴力行為を目の当たりにしなければならない。またキーンホルツが用いていた人体から直接に石膏で型取りする手法さえも、当時はきわめて暴力的に荒々しいものと受け取られていた。さらにキーンホルツは、ドクメンタでは、定められた展示会場での展示を拒み、屋外に空気圧で膨らむドーム型テントを設け、そこにインスタレーションを設置した。そこに入ると観客もその作品の一部と化してしまうのだった。

この作品が展示された1972年の政治や文化の状況からすると、激烈な政治的、文化的なインパクトを持って受け取られている。 ドクメンタ5は、ディレクターをハラルド・ゼーマン(*8)が担当し、このキーンホルツ作品を世界的に知らしめた。

リオタールはこの作品の解釈をたんに人種差別にとどまらず、むしろ世界の「中央」としての西洋に対する西洋の果てという図式で読み取ろうとしている。そこでは、黒人に対する言葉である「ニガー」は、移民とか流入者の意味にも重ねられている。

キーンホルツは、展覧会主催者によって定められた会場であるフレデリック二世の偉業にちなんで創建された建物での展示を拒み、分厚い濃緑色素材(移動も可能)のテント内に作品を設置した。リオタールは、その場所が「行き止まり」になっている理由を考察している。そこには「アメリカ―ローマ―ドイツ帝国」に対する位置構造を読み取っている。

さらにリオタールは、もともとヨーロッパ系白人だがカリフォルニアで日焼けした自分の女子学生の皮膚の色にもこの土地のあり方を読み取っている。

20世紀の最後の10年間で、多くのものをデジタル化することが可能となった。人間の遺伝情報についても、ヒトゲノムの塩基配列の解読を目的としたヒトゲノム計画は1984年に提案され、1991年から解読が開始され、2003年に解読完了が宣言された。20世紀と21世紀を大きく区別するものは、デジタル技術とその発展形であり、それにより身体観も大きく変容している。ヒトゲノム解読もデジタル技術なくして実現することはなかった。

ヘザー・デューイ=ハグボーグの2012〜13年の作品《ストレンジャー・ヴィジョン(Stranger Vision)》は、街の公共空間(駅の待合、公衆便所、道路など)で採取した髪の毛、噛み捨てられたチューインガムやタバコの吸いさしなどに含まれる唾液から遺伝情報を取り出し、その情報をもとに持ち主の顔を再現させる作品だ。採取物から取り出した遺伝情報から、その人の皮膚や目の色、顔の特徴、性別、人種などさまざまな情報を読み取ることができる。サンプルからDNAフェノタイプ(表現型)にしたがって立体的に顔を再現し、採取物と採取場所の記録写真とともに3Dプリンターで出力した顔のマスクを展示するものである。バイオアートの表現では、データやサンプルそのものや機器を展示するような傾向が多いなかで、 彼女は自身の作品の「表現型」として人顔のオブジェをつくって見せた。

ニューヨークの街は、世界の多様な人種の人々が往きかっている。皮膚の色も、眼の色も、また顔立ちも、それぞれ特徴を持っている。まさに遺伝情報サンプリングに適したところだ。

そういったニューヨークに限らず、人々は、ごく普通に世界のいたるところで自分の特徴を示す遺伝情報をばらまいている。人々は、遺伝情報からどのようなことがわかるかは気にしないでいる。

デューイ=ハグボーグは、ニューヨークのバイオラボのGenspaceで基礎的なバイオテクノロジー技術を習得した。彼女が作品で使用している技術は、Forensic DNA phenotyping(FDA:法医学DNA表現型解析)といい、DNA解析からその表現型を予測するもので、法医学分野で使用されているものである。

バイオテクノロジーの分野は、巨大なバイオ産業があるいっぽうで、研究者やバイオハッカーやアーティストたちが、地域でラボをつくって、バイオテクノロジーを研究したりワークショップを開催している。バイオラボは、アメリカの都市部を中心にいたるところにあり、先端技術とその文化の理解を促進している。

2015年に彼女は、さらに社会的に大きなインパクトがある《ラジカルな愛:チェルシー・マニング(Radical Love: Chelsea Manning)》という作品を制作している。

このタイトルは「正義を求めることはラジカルなのか? 愛によって救われることはラジカルなのか? 優しさに対して破壊的なものか? 自分に忠実であることはラジカルなのか?(*9)」というチェルシー・マニングの言葉に由来している。

チェルシー・エリザベス・マニングは、性同一性障害者のための活動家であり、不正告発者である。誕生時の名前はブラッドリー・エドワード・マニングで、元アメリカ陸軍兵士だ。彼女は、2009年にイラクで情報分析官として陸軍部隊に任命されて軍の機密文書を扱っていた。2010年前半に、機密情報告発サイトを運営するWikiLeaksに機密情報を渡した。

その件で逮捕された彼女は、22の罪で告発され、それには最高刑が死刑となる「敵幇助罪」も含まれていた。けっきょくはその他の罪で2013年に懲役35年の刑が言い渡され、厳重な軍事刑務所に服役することになった。

デューイ=ハグボーグは服役中のマニングと手紙のやり取りを始める。特殊な重罪で服役中の彼女は家族、弁護士など身近な者以外は接見を許されず、近影の肖像写真などは認められず、社会の目からそらされるように仕組まれていた。しかし、デューイ=ハグボーグは手紙のやりとりで入手したマニングの口腔粘膜を採取したものや切り取った髪の毛からDNAを抽出し、FDAを用いて彼女の2つの3次元顔マスクを作り出した。1つは誕生時の性でありアルゴリズム的にニュートラルな性のものであり、もう1つは「女性」を割り当てたものだ。

国家的な威信を持った厳重な監視をかいくぐって、遺伝子データがこのようにしてそこを通過したのは痛快なハッキングである。しかし今後は国家が遺伝子レベルでの監視を強めることになる危惧が見えているかもしれない。

ちなみにマニングは、任期切れ直前ののオバマ大統領によって特赦がもたらされ、釈放された。

都市のアナリティクス

ルシェは、絵画、写真、版画、映画以外にも、小冊子をつくるなど多様な表現手段を用いるアーティストである。ルシェは、ロサンゼルスの文化にマクロにもミクロにも感応している。さまざまなな手法でそれを描いてみせている。

《Every Building on the Sunset Strip(サンセット・ストリップのすべての建物)》(1966)は、 ハリウッドにあるサンセット大通りの2.4キロメートルほどあるサンセット・ストリップ地区沿いの道を挟んた両サイドの街並みを東西に移動しながら、長いパノラマ状に撮影して蛇腹に折りたたんだプリント作品である。道路を中心に両サイドの街並みは天地が入れ替わっている。めぼしい建物には番地(正確には建物番号)が入っていて、それも写真と同じに上下に向きが替わっている。ちょうどこの通りをドライブしながら眺めるような感覚をもたらす。

サンセット・ストリップは、いわゆる「目抜き通り」であり、商業ならび歓楽街である。しかしこの3キロにも満たない地域は、外国や他の地域から訪れた者にとっては、落ち着かない気分がつきまとう。それは場所の中心が希薄だからだ。サンセット・ストリップを紹介する観光写真は、主に音楽や映画の広告が中心の大型看板と車が行き交う道路を写しているだけである。王宮も城壁も記念碑も広場も市場もあるわけではない。そこは旧来の都市とは異なる構造を持っている。だからといって、未来を見渡せる新しい都市ではない。自家用車を中心にした移動を根底とした、いわばフォードイズム以降をもっとも体現した20世紀、つまり「前世紀」の都市の一例と言える。

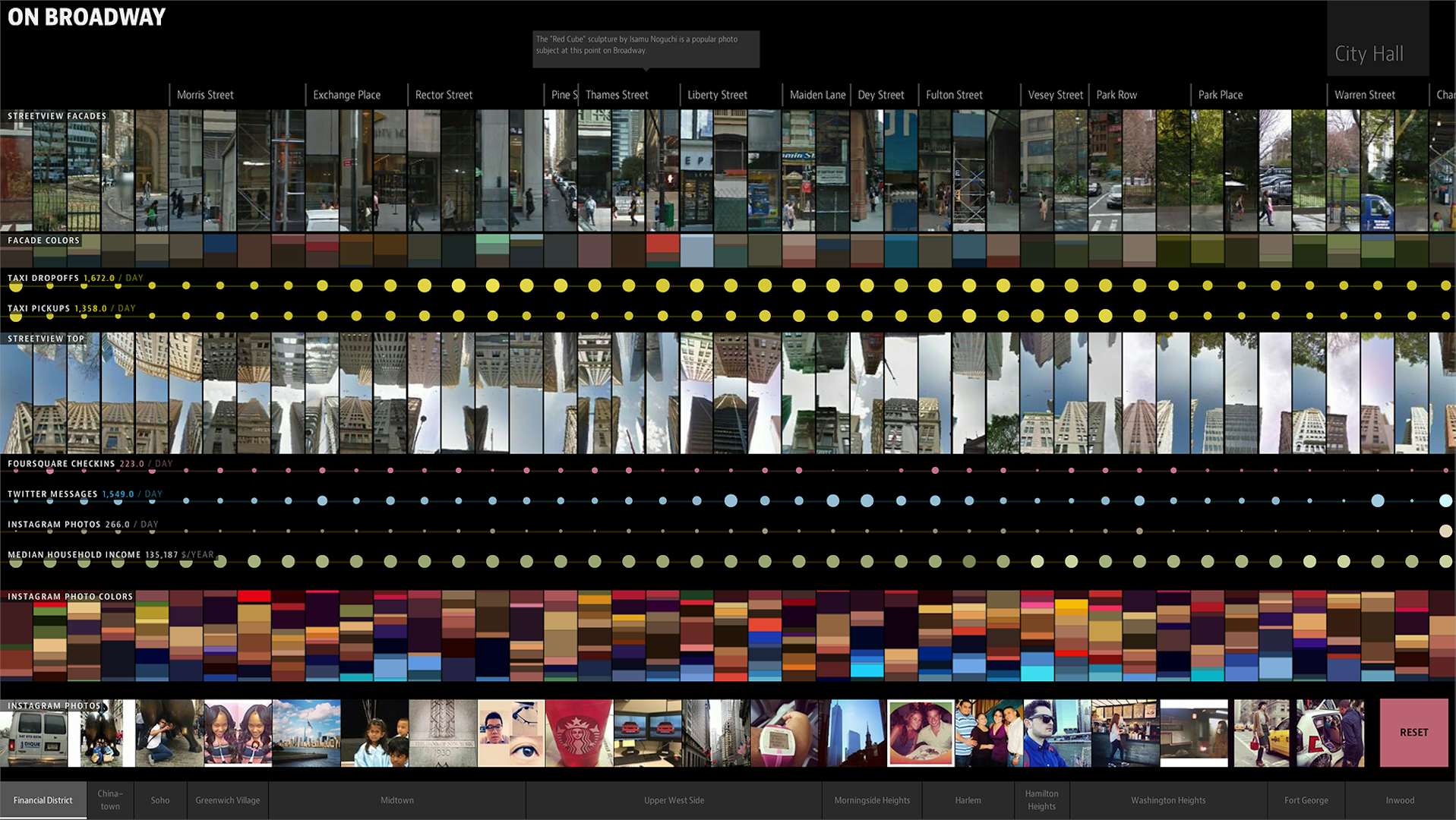

http://on-broadway.nyc.

近代都市は、文筆家、画家、写真家、映像作家、デジタルアーティストなどさまざまな表現者たちによって描かれてきた。

情報技術を駆使するアーティストであり理論家であるレフ・マノヴィッチのプロジェクト「On Broadway(オン・ブロードウェイ)」(2015)は、さまざまな都市表現があるなかで、直接的な啓示を受けたのは、エドワード・ルシェの「サンセット・ストリップのすべての建物」であるという。

ルシェがロサンゼルスのサンセット・ストリップの道路沿いの街並みを「写真」で記録したように、マノヴィッチは、ニューヨークのブロードウェイ Broadwayの道路沿いの「データ」を扱っている。

この作品は2015年から翌年にかけてニューヨーク公立図書館に設置されたインタラクティブなシステムとして、来館者が操作、体験できるものである(*10)。このプロジェクトのサイトでは「データストリート(The Data Street)」という見出しで、「今日、都市はわれわれにデータで語りかけている。多くの都市では、データセットを用意し、ハッカソン(*11)をスポンサーして、それらのデータを利用して役に立つアプリケーションをつくることを奨励している。地元の住民や旅行者たちが、メッセージやメディアを、Twitter、Instagramやその他のソーシャルネットワークに位置情報つきで投稿している。われわれはこれらの新しい情報源を21世紀都市を表現するのにどのように使えるだろうか?」と言っている。

スマートフォンやパソコンのユーザーらがInstagram、YouTube、Weibo(微博)、VK(*12)などのSNSサイトで公開している写真やビデオからなる「ユーザー生成視覚メディア(User-generated visual media)」は、現在の視覚文化のひとつの大きな核になっている。これらをどのように使うのかというのは、アート表現のみならず、いやむしろ産業分野でのニーズとしても関心事である。

マノヴィッチは、2005年に「文化アナリティクス」という考えを提唱している。これは、「大規模なコンピュータ処理分析および文化的パターンのインタラクティブな視覚化(*13)」を骨子としている。

アナリティクスという概念には、目的にもとづいて、さまざまな分析手法やソフトウェアベースのアルゴリズムを駆使しながら、データに潜んでいる特定のパターンや相関関係などの知見を抽出することだという情報分野での説明を加えた方がいいだろう。

「オン・ブロードウェイ」では、ニューヨークのマンハッタンを南北に走るブロードウェイ通り(Broadway)で、30メートルおきにポイントを定め、通りよりも100メートルほど幅広いエリアを含めるように設定している。全長は2万1390メートル。Instagramに投稿されたイメージと、それらのデータ(位置、日時、タグ、コメント)を2014年に158日間、マノヴィッチたちのラボのコンピュータにダウンロードした。またGoogleストリートビューのイメージ・データに関しては、Google がブロードウェイを撮影した時間に限り、その他のデータ・ソースは、地域ごとに平均を出すのに使った。66万のInstagramの写真を含むイメージとデータを2014年の6ヶ月間シェアし、2009年からのTwitterや位置情報共有サービスのFoursquareを使った場所へのチェックイン・データ、2013年の2千2百万のタクシーの乗降記録、2013年の国勢調査局の経済指標を使用した。

http://on-broadway.nyc.

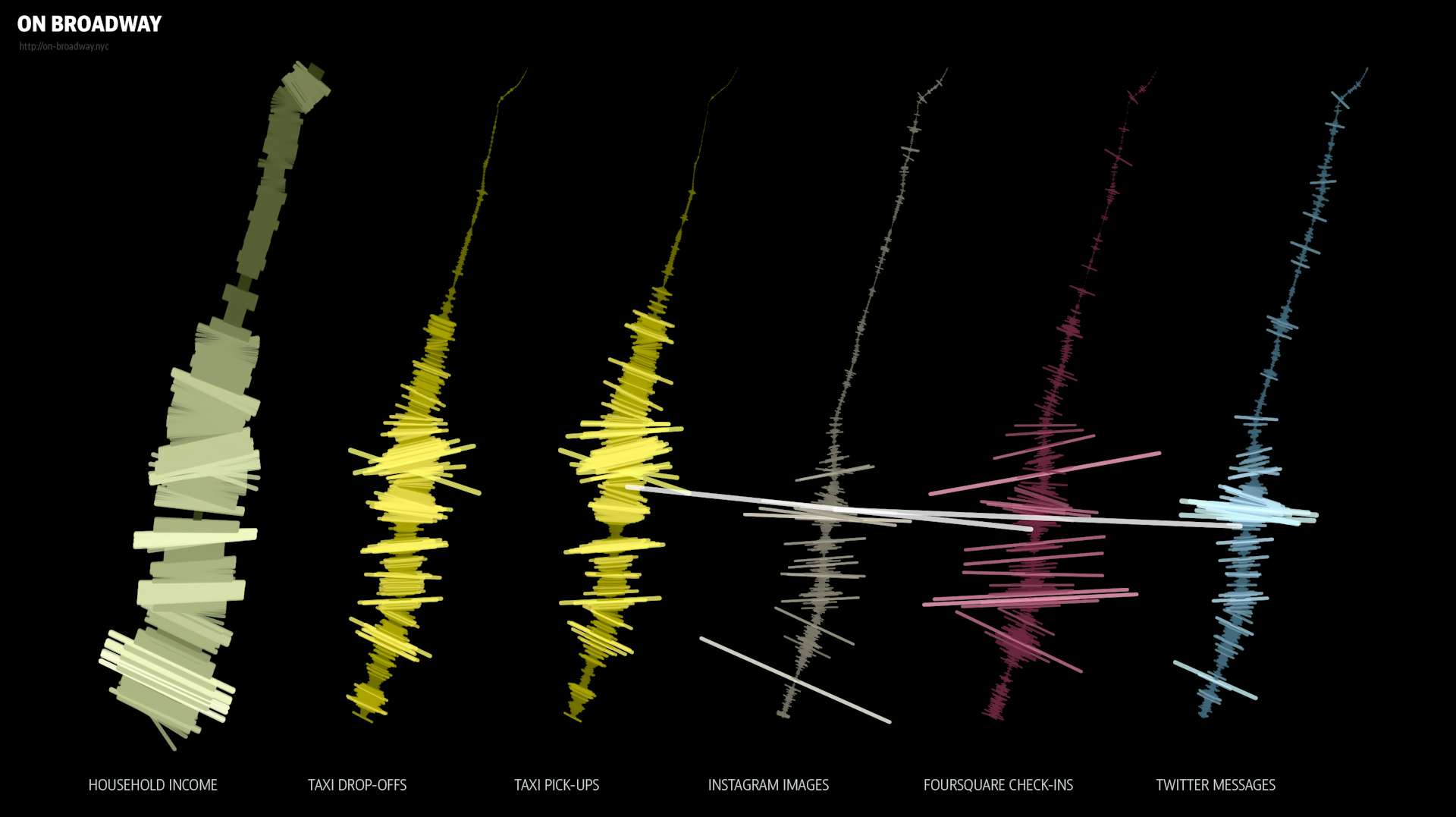

この作品から何が見えてくるのだろうか? マノヴィッチたちは、データからパターンと調査結果をまとめて結果をグラフにしている。特徴的なのは、彼らの言葉で言えば「1つの道路、2つの都市(One street, two cities)」ということだ。

つまり、同じ通り沿いでもまるで別の都市の様に、社会構造が大きな違いを見せている。南端のウォールストリートの金融街のエリアから110丁目までの「ブロードウェイ1(Broadway 1)と、110丁目からマンハッタンの北端までの「ブロードウェイ2(Broadway 2)」と命名されている。

110丁目は、マンハッタン島の中央に広がる広大なセントラル・パークの北端にあり、そこから北はちょうどハーレムが始まるところだ。ブロードウェイ沿いには、114丁目から6ブロックほどの地域が名門・コロンビア大学のキャンパスがあったり、近所にはニューヨーク大聖堂があったりもする。

この110丁目あたりを挟んで可視化された2つのブロードウェイのデータはひどく違っている(*14)。先述したInstagramやTwitterなどのソーシャルメディアへの投稿は、ブロードウェイ1では非常に活発だが、ブロードウェイ2では、かなり低い。この現象は、ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)への関わりに大きな差があるに止まらず、収入やタクシー利用にも極端な差があるのがわかる。いわゆるデジタル・ディバイド(情報格差)も、収入などの経済格差もはっきり見てとれる。

写真、映像、コメントをソーシャル・メディアへ投稿することと、収入やタクシー利用などの量にはっきりした相関関係があるのがわかる。つまりより裕福であるかどうかは、ソーシャル・メディアへの関わりの多さと関連しているということだ。

また別の観点で言えば、建築家のル・コルビュジエが20世紀初頭に著書『建築をめざして』のなかで、近代の家について「家は住むための機械である」と言ったように、それから100年後に、様々な変遷を見てみると、都市の全体は一種の機械として機能しているのだとマノヴィッチたちは言っている。

「現在、人々は毎日膨大な数の新しいデジタルな創造物を創りだし、共有し、やりとりしており、我々は新しいスケールと速度で文化を見る方法を必要としている(*15)」として、マノヴィッチは2007年に「文化アナリティクス・ラボ(Cultural Analytics Lab)」を設立している。人文科学、社会科学、メディア研究分野からのコンセプトを持って、データ視覚化、デザイン、機械学習、統計学を結合させていくという。

マノヴィッチの「オン・ブロードウェイ」は、ルシェの「サンセット・ストリップのすべての建物」にインスパイアされたものである。制作年からすると半世紀近い開きがある。マノヴィッチがルシェ作品からインスパイアされたとはいえ、表現方法はまったく異なるものである。

しかし、その核の部分は何かと言えば、道路に沿って移動していく位置情報とそれにまつわる言語化しない、あるいはしきれない感覚の視覚表現だと言えるだろう。それは一時的にある位置情報を共有する現在のヴァナキュラー(vernacular=その土地特有な)という形容詞あるいはその「土地での言いまわし(などを示す名詞)」でもあるのだ。