論考:観ることのできない歴史的資料をめぐって──戦争体験者証言映像と東京都平和記念館(仮)計画から考える

今年3月、東京都が保管する戦争体験者の証言ビデオが、20年以上にわたって活用されず封印状態にあることが報道された。戦争の資料をどう公開し、伝えていくべきなのか。資料や人々との対話をもとに、戦争や災害の歴史と記憶に向き合い作品を発表してきたアーティスト・藤井光による寄稿。

© 米国国立公文書館(NARA)

閉ざされたG空間

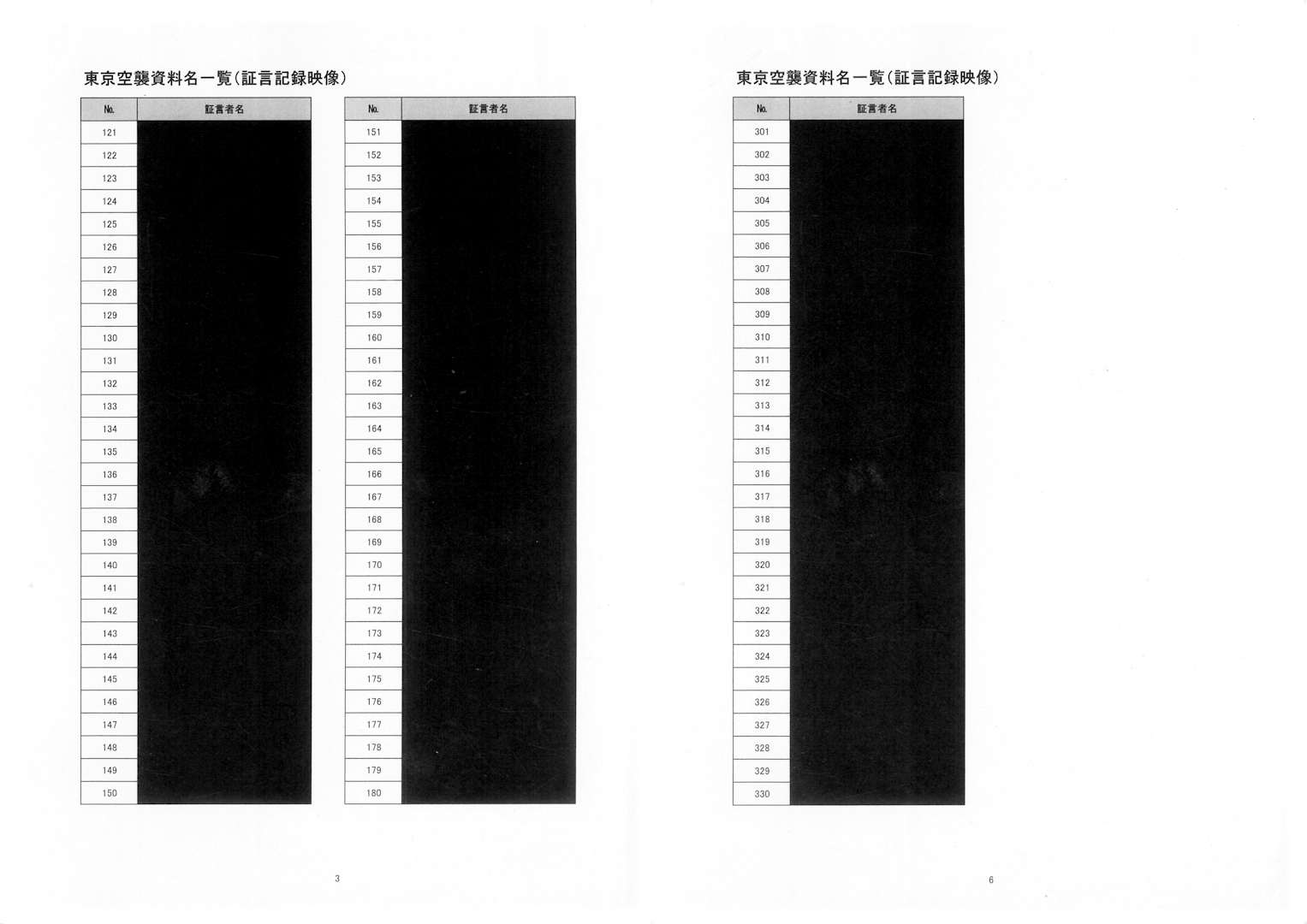

戦争体験者たち330人の証言映像がある。1990年代、戦後50年を経て、東京都が東京大空襲の惨禍を体験者自らが語り、後世に体験を継承していくために製作した。都が社団法人東京都映画協会に業務委託し、映画監督の渋谷昶子(1932〜2016)らが制作を担当している。

ひとつの爆撃をめぐるこの規模の証言映像は世界的にも貴重だが、現在までに公開されたのは9人分のみ。残された321人分の映像はいまだ公開されてはいない。いったい、何が起こっているのか。撮影当時に作成された「同意書」にその理由が示されている。東京都生活文化局・コミュニティ文化部長宛に、証言者の住所と署名・捺印が記されこう書かれている。

東京都平和祈念館(仮称)の資料として同館の展示や普及活動等で利用するほか、同館が学術・教育・文化の発展に資すると認めるものに限り、第三者への貸出を行うことについて、同意いたします。

「東京都平和祈念館(仮称)」の建設計画は1999年に凍結されている。すなわち、東京都にすべての著作権が帰属する残り321人の証言映像は、いかなる方法をもってしても観ることができない。

制作から20年以上が経ったいま、多くの証言者たちが亡くなっていることは確実とみていい。東京都映画協会は「東京都平和祈念館(仮称)証言記録 調査・映像制作 報告書、1996年」において、制作当初から「証言者の高齢化」の問題を指摘しており、その時点ですでに連絡が取れなくなったケースが強調されている。

東京都は遺族の同意に基づいて公開するのは難しいとしており、残された証言者たちの意向確認も進めないという。つまりは、321人の証言映像は、永久に公開不可能なものとして封印されかねない。

戦争に関わる絵画、写真、映像などについては、これまでにも様々な議論が展開されてきた。先の証言映像が制作された同時代的なものをあげれば、ナチス・ドイツによるユダヤ人などの大虐殺をめぐる「表象不可能性」の問題(クロード・ランズマン)、その批判的応答としての「想像可能性」の提起(ジョルジュ・ディディ=ユベルマン)、そして「想像力の解放」(ジャック・ランシエール)という美学体制の批評への展開が、ヨーロッパを中心とする表立った議論としてあげられる。

いっぽうで、戦争体験者の証言映像が封印されたことに象徴されるように、「政体」の力が表現活動を超越する傾向にある日本においては「観ることさえできない」という空白の空間が現れる。観ることができない以上、感じることもできず、無の感性体制ともいうべきものにより、言論空間は閉ざされたままとなる。

それでは、なぜ同館は「凍結」されたのだろうか。日本で最大の保守主義・ナショナリスト団体である「日本会議」の報告によれば、1998年3月「〈平和祈念館をただす都民の会〉が発足し、運動の結果、東京都平和祈念館建設計画が凍結された」とされている。この運動は「国民運動」と総称され、この時期、長崎原爆資料館、ピースおおさかなど、戦争の惨禍を語り継ぐミュージアムに対する組織的な批判を全国規模で展開していた。

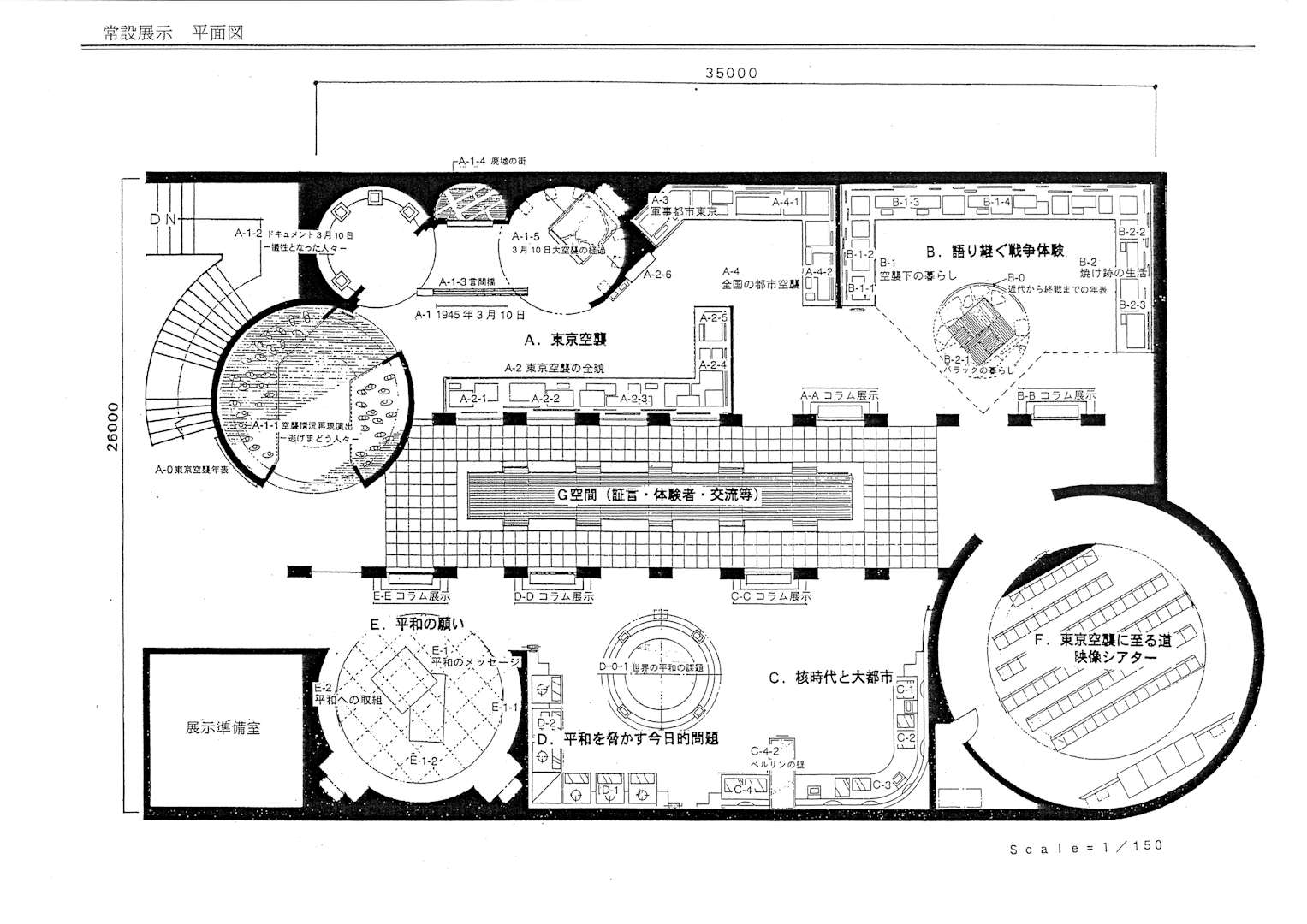

「国民運動」は東京都平和祈念館(仮称)に対しても、東京都議(自民・公明・民主・無所属クラブ)を発起人とする〈東京の平和を考える会〉などの政治勢力を吸収しながら、批判のための陳情、街頭宣伝、署名活動を展開した。それでは、具体的に何が「偏向展示」として否定されたのだろうか。1997年11月、第8回東京都平和祈念館(仮称)建設委員会に提出された同館の展示基本設計案を概見してみよう。

A 東京空襲

B 語り継ぐ戦争体験

C 核時代と大都市

D 平和を脅かす今日的問題

E 平和の願い

F 東京空襲に至る道(映像シアター)

G 空間

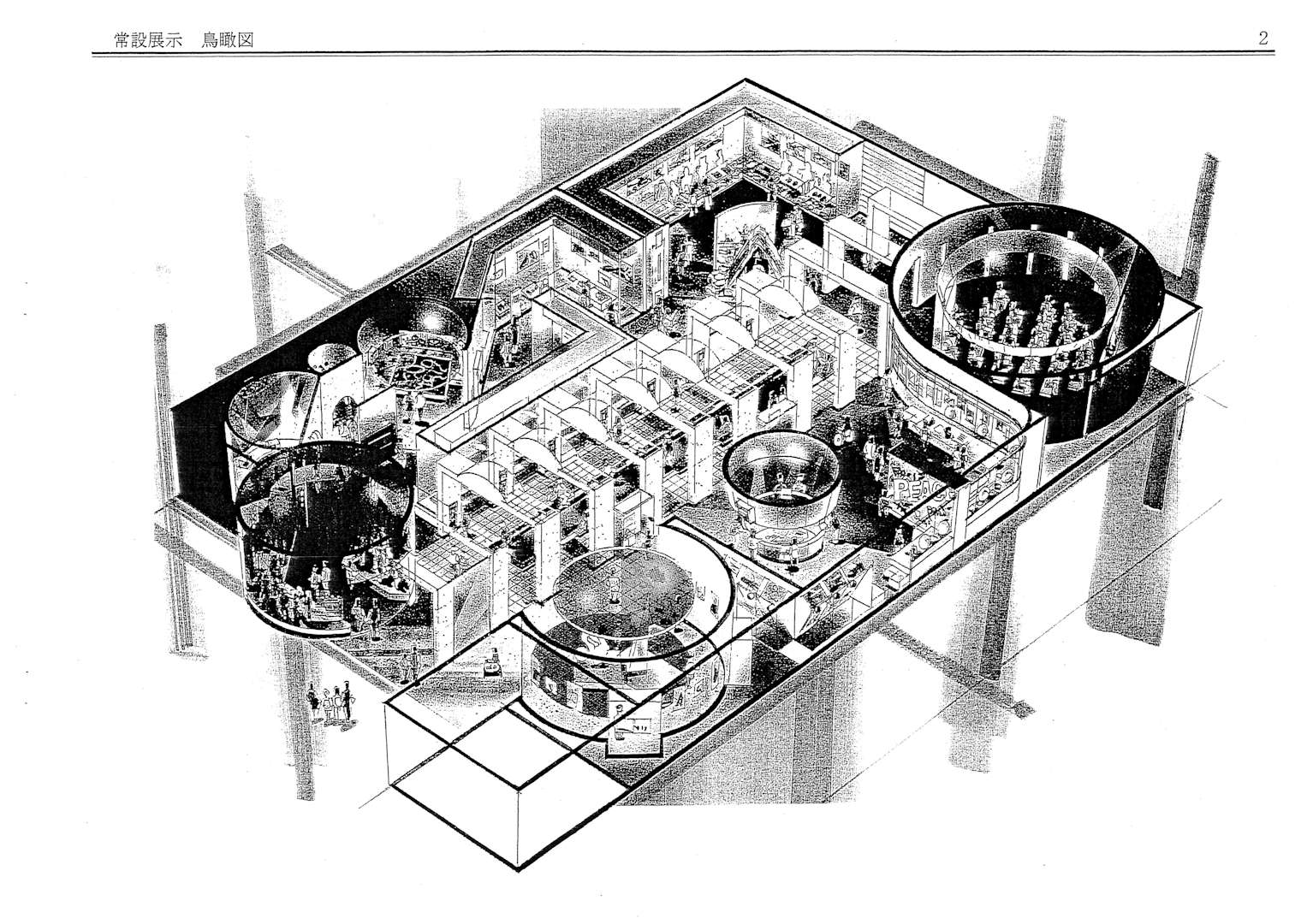

東京都平和祈念館(仮称)は「戦争の惨禍を語り継ぎ、都民一人ひとりが平和の大切さを確認する拠点」とされている。ミュージアムの空間の構成・動線・ゾーニングは、「A」から「F」の展示室が、後述する「G空間」を取り囲むように配置されている。

議論は東京大空襲を紹介する展示室「A」から始まった。そこには、都内の軍事関係行政府(大本営、軍需省、陸・海軍省等)、軍需工場、軍事研究機関等の地図や史料を展示する「軍事都市東京」と名付けられた展示セクションが設けられていた。そして、「軍事都市東京」という言葉の是非が議論になっている。

歴史記述のパラダイムは「歴史の勝者」によって規定される。「軍事都市東京」という言葉は、多くの民間人を死傷させた無差別爆撃を「軍事施設を標的とした」と正当化する米軍の視線と重なる。東京大空襲の指揮官カーチス・ルメイは回想録のなかで「私は日本の民間人を殺したのではない。日本の軍事工場を破壊していたのだ」と述べている。つまり、空襲容認論を追認するものとして批判された。

しかし、米軍の上空からの視線ではなく、東京大空襲の被害者、遺族らの視線に転回させると「軍事都市東京」という言葉は別の意味を含有するものにねじれていく。東京が軍政中枢都市であったがために犠牲になったのだとする当事者の遺恨が見えてくる。つまり「軍事都市東京」という言葉は、被害者、遺族らによる/からの/のための批判言語でもあった。

そして、その遺恨が、イメージ(形象)となって映し出されるのが、映像シアター「東京空襲に至る道」だった。そこは、満州事変から終戦までの一連の戦争の歴史を紹介することで、日本が戦争にどのように関わってきたのか、また、東京大空襲の惨禍がなぜ起きたのかを考えるための場所とされ、次のような映像展開例が示されている。

・アジアへの侵略

・国家総動員体制

・アジアの人々に犠牲を強いた事件

・日米開戦

・東京空襲前夜

・東京大空襲

・終戦を迎える

戦争の「前史」は、加害者を審判する視点を定めるという意味で「歴史認識」の問題として紛争化する。映像シアター「東京空襲に至る道」は、アジアへの植民地支配と侵略の歴史を映し出すことで「日本の先行行為によって東京大空襲の結果が導かれた」とする被害者、遺族らの歴史観の現れだった。

しかし、次の瞬間、その歴史記述は「自虐史観」との批判に晒される。そのような戦後歴史記述のパラダイムは、GHQ民間情報教育局によって推し進められた「ウォー・ギルト・プログラム(War Guilt Program)」により規定された「米国の押し付け」であり、「日本人は洗脳されている」とする保守派の歴史観と衝突することになる。

ここで留意が必要なのが、1997年当時、「自虐史観」への批判は、現代ほどに広域かつ激しくはなかった。アジアへの植民地支配と侵略を反省した「村山談話」(1995)の効力がまだ保持されており、日本政府(橋本龍太郎内閣)も談話を明確に踏襲することを明らかにしており、都議会レベルでも一定のブレーキがかかっていた(*1)。

村山談話は、アジアの関係諸国を超え、国際社会においても広く知られていた。ジャック・デリダは、国際哲学コレージュの講演『嘘の歴史 序説』(1997)において、村山宣言(国外ではそのように呼ばれている)を「人類の進歩の可能性への〈合図〉を送る出来事」と評価し、広島と長崎への原爆投下を正当化するクリントン大統領を批判した。

© 米国国立公文書館(NARA)

「米国は謝罪などしない」と諦めはしなかった戦後日本の保守派は、原爆投下批判の国際世論形成を試みていた。米国は、その抵抗を恐れて、原爆投下批判を「観ることさえできない」ものにしていく。原爆投下後の広島の様子を伝えようとしたニュース映画『原子爆弾』(「日本ニュース」第257号、1945年9月)をGHQ民間情報教育局が差し止めたことをひとつの例に、米国は日本の新聞、ラジオ、映画、出版業界を沈黙させ、または協働体制の名のもとで、自主規制を促していく(*2)。

1950年2月、東京都美術館で開かれた第3回日本アンデパンダン展で《八月六日》と題された絵画が発表されている。米軍の弾圧を恐れて、本当のタイトルは隠されていた。後に《原爆の図》として知られることになる丸木位里と丸木俊の作品だった。

米軍の無差別爆撃が、国際法に違反するか否かは、「歴史の勝者」となった米国にとって政治的に解決できる。いっぽう、キリスト教を背景とする人道的見地からの「人類への罪」は、米国の政府高官からひとりの兵士、あるいは国民一人ひとりの問題として歴史のなかで消えることはなく、国家の基である歴史のあやまちを認め、自らが国をつくり変えていく可能性へと開かれている。

原爆投下に批判的な米国のジャーナリストを取り込むほどに、保守派の抵抗は国際的かつ積極的なものであったが、米国の倫理規範であるキリスト教を反射させ闘争した、後のキング牧師を指導者とする公民権運動のようにタクティカルなものであったかはわからない。いずれにせよ、その公民権運動においてさえも米国社会の変化は限定的だったことは、黒人に対する構造的な人種差別の撤廃を訴える今日の米国のBML(Black Lives Matter)運動が明らかにしている。

ポストコロニアルを標榜する現代社会ではあるが、過去の「歴史の勝者」によって正当化されてきた「野蛮の歴史」(ヴァルター・ベンヤミン)は、地下水脈となっていまなお、法律、制度、言語、習慣・生活の奥深くに「観ることさえできない」ほどに浸透している。

東京都平和祈念館(仮称)の計画が凍結された1990年代後半、クリントン政権は「日米安保共同宣言」を発表し、日本側はさらなる米軍援助を余儀なくされている。世界最大規模の無差別爆撃という「人類への罪」を語り出そうとする321人の証言映像を封印したのは、日本の「国民運動」とされてはいるが、はたしてそこにおける「歴史の勝者」は誰なのだろうか。

© 米国国立公文書館(NARA)

東京大空襲の証言映像は、ミュージアムの中心に位置する「G空間」で活用されるはずだった。従来の戦争・平和博物館では見られなかった空間構成として、静寂な空間のなかで証言者と向き合う、同館の象徴的な空間として構想されていた。

残された資料によると、証言映像を投影する10台の映像装置は、LANシステムでネットワーク化され、証言者の語る内容に応じて、被災地域、状況などを検索しながら閲覧できるデジタルアーカイヴとして考案されていたようだ。

爆撃で生じた一人ひとりの生と死に関わる体験が、各々の語り方で語られる。虐殺の現場からのきわめて重い「複層化」された語りをもって、2つの衝突する歴史記述のパラダイムを転換できるとは思わないが、「死者11万5千人以上」という統計学的な数字からは見えてこない、人間が傷つき燃えていくときの色や異臭から、それぞれの単独的な一回性の殺人という戦争の実相を想像することで「人類の罪」について知ることができるだろう。

そして、記憶の地層の深いところに残された戦争の傷が、戦争それ自体よりも遥かに長く疼くことを感じることができたはずだ。「忘れたことと忘れさせられたこと」(江藤淳)にされない、愛するものを失った痛みや怒り、米兵に対する殺意すらも映し出されたに違いない。東京大空襲の体験者たちにカメラを向けた自分の経験から、それは確信している。

私たちの誰ひとり「G空間」を観ることができない。どのような方法によっても「観ることさえできない」、感じることさえできない空白に向けて、それでもなお、目を開いていくことで、歴史的・組織的につくられた構造的な空間であると知ることはできる。そうであるならば、犠牲者に捧げるべき応答として、閉ざされた空間を開いていくために行動する義務があるのだ。

*1──山本唯人「ポスト冷戦における東京大空襲と「記憶」の空間をめぐる政治」、『歴史学研究』第872号、2010年

*2──賀茂道子『ウォー・ギルト・プログラム』、法政大学出版局、2018年