長谷川祐子がポンピドゥー・センター・メッス「ジャパノラマ」で見せた1970年以降の日本現代美術

ポンピドゥー・センター・メッスでは「セゾン・ジャポネーズ」(日本シーズン)の皮切りとして行われた建築展「ジャパン・ネス」に続いて、日本のコンテンポラリー・アートのシーンを網羅する大規模な展覧会「ジャパノラマ」が2017年10月から18年3月にかけ開催された。本展でキュレーターを務めたキュレーターの長谷川祐子に展示の狙いとポンピドゥー・センターが日本の美術にフォーカスする理由を聞いた。

——今回のポンピドゥー・センター・メッス(以下ポンピドゥー・メッス)での「ジャパノラマ」展は、「セゾン・ジャポネーズ」(日本シーズン)の皮切りとして行われた建築展「ジャパン・ネス」に続いてオープンし、日本のコンテンポラリー・アートのシーンを網羅する大規模な展覧会となりました。まずは開催の経緯からお聞かせいただけますか。

3年ほど前に、ポンピドゥー・メッスのディレクター、エマ・ラヴィーニュから従来のような現代美術の時系列展示ではなく、建築、音楽、デザイン、パフォーマンスを含む領域横断的な展覧会を依頼されました。もともとラヴィーニュは日本のアートに関心を持っており、ポンピドゥーでは森山大道や草間彌生といった大規模個展はありましたが、それが物足りなかったようです。1986年の「前衛の日本」展で、1970年までの芸術が紹介されて以来、日本では多くの表現が生まれたにもかかわらず、これがきちんとしたかたち紹介されていない。メッスの館長職にアプライする際、日本展をプロポーザルの一部に入れたそうです。今回の展覧会は、そのような彼女の熱意とこれに応えたポンピドゥー側の方針によって実現したといえます。

© Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo by Roland Halbe

——いま、フランスで日本文化を紹介することの最大の動機はなんでしょう?

フランス人は一般的に日本の文化に関心を持っていると思います。ラヴィーニュからは、多様な表現やコンセプトがあるにもかかわらずフランスにおける日本文化の受容は「禅」や「カワイイ」といった表層的な理解に留まっているので、もっと深く堀り下げてほしいということでした。それにはたんにファインアートの作品のみを年代順に並べる教育普及的な展覧会ではなく、その背景にあるマンガや音楽など、より複雑な文化的背景と結びつけて理解できるようなかたちでという要望もありました。私は日本ではこのような俯瞰的な展覧会を手がけたことはありませんでしたが、1980年代から日本の現代アートを当事者として見てきた私自身の視点から、自由に展覧会のコンセプトをつくってよいと言われたので、ヨーロッパの観客に向けて、ひとつのナラテイブとなるようなものをつくれるかもしれないと思いました。

——今回紹介されている現代美術は1970年以降のものということですが、その区分はどこからきたのでしょうか。

私の方で提案しました。理由は2つあります。ひとつは前回の「前衛の日本」展が1970年までだったのでそれ以後を受け継ぐということ。

この展覧会は、西欧 vs 日本という構図のもと、欧米のモダニズムや前衛の受容と独自の展開をみせるものでした。1970年以降、ポスト前衛というかたちで、欧米の文化的影響から独立して、内省を通して独自の文化の形成が始まったといえます。2つ目は、大阪万博の開催です。大阪万博は、技術革新や産業の発展により、経済、技術面でも日本が自立できる、もはや「戦後」ではないというステイトメントでした。多くの前衛の芸術家や先進的な建築家がこれにかかわる一方で、これに批判的な反万博運動もあり、産業資本主義に対する芸術の関わり方が多様なかたちで表れたといえます。

1970年以降といっても、本展はコンセプトベースの構成ですから、それ以前の作品を見せないというのではなく、たとえば「身体、ストレンジ・オブジェクト」というセクションでは、ポスト・ヒューマンの身体を想定し人間と機械、人間とデジタルが合体していくときに、田中敦子の電気服は避けて通れないだろうと。コンセプトを明確にハイライトするために必要なリファレンスは1970年より前であっても展示に加える、そういう筋立てにしました。

——テーマ設定としては「島」という形式を取られていました。

そうですね、6つの概念によってコンセプトの島に分けました。もともと日本は列島=アーキペラゴなので、それらが有機的なかたちでつながっているということで6つの島にしましょうと提案しました。その個々の島のテーマを抽出するのは大変でしたが、日本の独自性を見せ、差異化をはかるという意味で、まず身体に着目しました。「奇妙なオブジェ・身体—ポスト・ヒューマン」では、日本人独特の身体性やパフォーマテイヴィテイから出てくる作品やパフォーマンスを、非人間と交錯していくアニミズムやテクノハイブリッドとからめて見せています。ギャラリー3の最初のセクション展示で見ていただいたように非常に多様でリッチな内容です。

2つ目の「ポップ、80年代以前、以後」では、ポップを日常的なモノやイメージ、情報を取りこんで、アートとしてのフォームに変容させる装置としてとらえ、アニメや漫画など豊かなポピュラーカルチャーを大胆に取り込む日本におけるポップアートの独自性に焦点をあわせました。デザインや漫画とアートとの横断を日比野克彦さんや大竹伸朗さん、横山裕一さんの作品で、ポリテイカルなメッセージを伝えるポップの例として木村恒久さんや村上隆さん、会田誠さんの作品を展示しました。

3つ目の、「恊働、参加性、共有」といったテーマは、欧米ではコンセプチュアルに発展した概念ですが、協調や他者との関係を重視する日本ではあたりまえすぎて相対化しにくい面もあるでしょう。それが東日本の大震災後、相対的に意識化され、様々かたちで見えてきた。震災後の社会や意識の変化、社会とアートの関係は、海外からは大きな注目を集めているトピックであり、Chim↑Pomや田中功起さん、「みんなの家」などのプロジェクトを選びました。現在の状況から歴史的に溯及し、観客参加の始まりとして日本人作家が多く関わった国際的な芸術運動であったフルクサスから紹介することにしました。

その次には、直接的な政治的言及に代わり、寓意的比喩的にこれを表す動きが出てきます。イノセントで純粋、詩的といった「カワイイ」概念で総称されるイメージの背景に、《抵抗》の意思があるということを示すために「ポエティクス・ビヨンド・ポリティクス」のテーマをたてました。つまりポリティクスを超えていくポエティクスであり、よく言われる日本的「ソフト・コンセプチュアリズム」という表現に近いものといえます。古賀春江を歴史的参照点に、奈良美智さん、照屋勇賢さんなどを展示しました。

さらに、「フローティング・サブジェクティビティ」というテーマで、プロヴォークなど日本の主観主義写真、森山大道や荒木経惟がなぜここまでもてはやされるのかを探りました。それは局地性というものが大事ではないかと思っていて、パーソナルでありながら人を惹きつけるもの探究したいということです。写真やビデオはどのみち必ず言及されるものだと思うので、そこにまとめてみました。

最後は「マテリアリティとミニマリズム」です。物質が作者の主観性とは無関係にそこにポンと置かれることによって、モノそのものの存在論を語るということが流行っていますが、それは1970年代にもの派によって先取りされていた側面があります。これらのテーマやコンセプトは、自分にとってリアリティーのある概念を抽出してきたということもありますが、この10年くらい海外のキュレーターや専門家から聞いてきた日本現代美術への評価や分析の傾向などを参考にしました。つまり、彼らに理解できる概念の切り口を設定することが必要と感じたからです。

© Yoshitomo Nara, 2006

© Yuken Teruya

——日本が西欧から植民地化されず独自の文化も持ってきたことのなかでも、もっとも特異な点として日本語の存在が非常に大きい、とカタログでも書かれていました。今回の展覧会で、言葉を尽くしても伝わりにくいと思われたことはなんですか。

「ポエティクス・ビヨンド・ポリティクス」というテーマがもっともチャレンジングであり説明しにくかったと思います。「カワイイ」というのは無垢で幼いとか、ピュアであるということだと思いますが、その外観の背後にある強いメッセージや意志のようなものを1つのテーマにしたいと考えました。奈良さんの子供の絵が一番わかりやすいですが、「カワイイ」の表象の背後に抵抗と怒りがあります。あるいは古賀春江は、2つの大戦間にシュルレアリスティックでしばしば幻想的ともいえる絵画を描きましたが、本人は写実であると語っています。彼の作品には、近代化を称揚するような晴れやかなモテイーフに潜水艦や深海など、近代化の結果の避けがたい未来の予兆が併置されています。奈良さんと古賀春江の両者を並べることでこのテーマが浮かび上がってくると思いました。

また、「カワイイ」というのは見た目の美しさや、愛らしさ、だけではなく慎ましさ、繊細な見るものへの視覚的心理的作用などが含まれています。例えば照屋さんなどは、米軍のパラシュートや戦闘機が琉球紅型の着物の柄の中に微妙に紛れ込んでいる様がさりげないために強烈な印象を残します。最近の作家では夭折した中園孔二さんで、複数のレイヤーでつくられた画面、スクラッチや指によるスクラブなどパンクで触覚的なタッチが組み合わされ、ポスト・インターネット世代のイメージと絵画のリアルの問題を鋭く表している。プリミティブなトライブ、若者が森や自然の中で変容のゲームを展開しているようなテーマですが、画面の人が燃えていて、それを淡々とiPhoneで撮っている女の子がいたりする。プリミテイブな愛らしさと奇妙な表層の下に残酷さがある、それを一つのリアルとして挿入していく感覚が面白いと思いました。

さらに、ガザや板門店といった係争地に行って地蔵を置いてくるという小沢剛さんの「JIZO」シリーズ。小さくシンプルな子供の守護神がポリテイカル、あるいは聖地に置かれる、これを画面の中で探すささやかな時間体験と作家が危険な現場におもむきこれをおいてくる行為が重なることで意味をもちます。このテーマは明快なロジックがあるわけではなく、そのようなもの、という言い方しかできないわけです。むしろキュレーションというかたちで見せるほかはないと考えました。

——「セゾン・ジャポネーズ」(日本シーズン)と銘打って、ポンピドゥ・センターがここまで日本に注目する理由はどこにあると思いますか?

それは自分たちと違うからです。自分たちと違っていて、それでいて視覚的な魅力がある。醜いとか粗野であるとかいうことがない、でもわからない。これはエマニュエル・ド・モンガゾンさん(「セゾン・ジャポネーズ」パフォーマンス部門ディレクター)が言っていましたが、展覧会を観に来た人が非常に曖昧な気持ちになったと言っていたと。よくわからないけれど、世界が曖昧になったようなモヤモヤを抱えたまま家路についたと。それはまさしく私が意図していたことです。もう一人、よく来日されている映像監督がおっしゃっていたのは、日本人の自然観に戸惑いを覚えていたが、今回の一連の震災関係の作品や、ポップのセクションで紹介されていたマンガ等を見て非常によくわかったと。つまりアニミズム的なプロセス、自分がその中にあって同化していく感覚が連綿と続いているさまが、もの派に至るまでよくわかったと言われたんです。そう指摘されたのは初めてでしたが、たいへん嬉しく思いました。

日本語には「気」をもとにした言葉がたくさんあり、雰囲気や空気を読むというのもそこから来ています。言語を超えた領域で感じ取ることは日本人にとってごく当たり前のことで、対象を曖昧に象徴化して、アンビエントな空間の共有を前提に理解している。そこから離れて、他の文化圏に行くと機能しなくなります。

© Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo by Philippe Gisselbrecht

——その理解のスキームをいかに伝えるか、ということが今回のキュレーションの中でも鍵となることだったのでしょうか。

そうですね。各テーマのシークエンス、関係が大事です。モンガゾンが、「浮遊する主体性」は全体に及んでいると指摘していましたがその通りで、最初の身体のセクションでも「浮遊する主体性」ゆえに機械と同化したり、他なるもの、外部に簡単に憑依していったりするわけです。あらゆるサブカルチャー的なものやノイズ的なものを取りこみ混交する行為がオブセッシブに行われる。自他の対立構造がない。草間さんの「無限の網」なども自己消滅、自己拡散からきており、これも「浮遊する主体性」の一つの形です。

——例えば、田中敦子さんのベルが鳴る作品や、毛利悠子さんのオブジェが勝手に動きだす作品にしても、機能的なモノ自体が勝手に動きだすあたりにアニミズムが色濃く感じられました。

そうですね、アニミズムといえます。アニミズムというと欧米の知識人は引いてしまうかもしれませんが、アニミズムの概念は現代のなかで、もっと洗練されていく必要があると思います。コンテンポラリー・アニミズムという概念は、OOO(オブジェクト指向存在論)(*1)やアクター・ネットワーク理論(*2)と関わっています。アンセルム・フランケと話した際、アニミズムの概念を更新していく際の人類学、民族学系の議論があまりに古いので、現代化しなければと言っていました。そのとおりだと思います。

——その過程を、日本的なるものをどう言語化していくかということに関するコンテンポラリー・アートの文脈の中でのバージョンだととらえられるかなと思いました。これは日本の建築に焦点を当てた展覧会「ジャパン・ネス」展(2017年9月9日~2018年1月8日)でキュレーターのフレデリック・ミゲルーさんが、磯崎新の『建築における「日本的な」もの』(新潮社、2003)を大きく参照しながら、現代において日本的な建築というのがどのような意味を持つのかという点を探究されていました。建築における日本的なもの、と対比させたときにコンテンポラリー・アートにおける日本的なものはどのような意味を持つと思いますか?

日本建築というのは基本的には、「庵(フォリー)」からはじまっているといえます。柱だけ建てて周りを囲っていったら自然の中に空間ができる、これは塚本由晴さん(アトリエ・ワン)からうかがい、とても納得しました。基本的には二畳半の庵がもとになり、その上で必要な機能がどんどん追加されていく。この仮住まい的なものが崩壊したら建て直す、壊れることが前提としてできている建物で、柔らかく儚く空間を仕切っているわけです。日本の建築の解体と再生という有機体のリズム。これと「間」は、物理的に存在するものではなくその間にあるもの、柱と柱の間、あるいは縁側のようにさらに外にあるものです。日本の場合、建築はモダニズムを適切に受容したと思います。フォリー的な仮設性とモダニズムの建築の文法と巧みに合わせたわけです。体系立てて語ることができる日本の建築の文脈に対して、日本のアートは迷走していて、とても一つの系では語りきれない。磯崎さんのようにカッコよく「ジャパン・ネス」と言い切れない。アーキペラゴにしたのはそのためです。複数の島があって、その島の影響圏がオーバーラップしていたり、切れ切れになっているなど様々な関わり方をしている、というのがアーキペラゴの考え方です。

Alain Resnais, Hiroshima mon amour, 1959

© Alain Resnais / Argos Film

© Centre Pompidou-Metz / Photo Jacqueline Trichard / 2017 / Exposition Japan-ness

——日本における近代の受容が建築では適切に行われ、美術では迷走したというのはどこに理由があるのでしょう。

1960年代、70年代までは前衛というものがあり、それをどう受容するかということの連続だったわけです。しかし万博以降、内省的な存在論のもとに、もの派をはじめとしたオリジナルなものがでてきた。その後、80年代はパルコ文化に代表されるポップカルチャーとの横断が大きかった。弁証法的な思考の欠落と、視覚文化があまりに多様であるためにこれに影響される、相互関係をもちやすかったことが「迷走」しているように見える一因ではないかと思います。

——日本のコンテンポラリー・アートにおいて近代の受容が上手くいかなかったことに関して、美術批評家の椹木野衣さんは「悪い場所」という言葉で説明されていました。つまり何をしても地盤が安定せず沼地のように飲み込まれてしまう。日本がアートにとっては悪い場所で、建築にとっては悪い場所ではなかったのはどういうことでしょう。

建築は基本的には構造なので、確固たる建築のグラマーというものがあります。そこに人が住めないといけないわけですから。アバンギャルドな方向でチャレンジをするにしても、その中で人が住めないといけないという基本的な規範が確固たるものとしてあると思います。

塚本さんやSANAAもそうですが、プログラム、出来事や行為を非常に重要視されています。構造そのものではなく、人の振る舞いと建築の関係でどのようなプログラムが生まれるかという可能性を検証する。それは大変パフォーマティヴなレベルの話ですが、そのパフォーマンスは生活行為から来ているものなのです。

建築と異なり、美術がどこまで、この基本的な生に必要かという議論は常にあります。日本ではアートが生活に関わるときこのパフォーマンス性が先にたっています。生け花をしたりマンガを描いたり、お習字や写真もそれなりの美意識があって上手い。鑑賞よりつくる方に関心が高い。欧米的なアートの概念、とくに近現代アートは鑑賞—価値の設定にあるため、それは根付かないように見えてしまう。それを「悪い」というのか「異なる」というのかは見方の問題です。

——そういった、国民的な文化水準の高さと、コンテンポラリー・アートが結びつかないのはなぜでしょう。

基本的にコンテンポラリー・アートとは感性の問題であると同時に、理論による言説化を要素とします。他者や外界に対してリフレクションしていくことの連続ですし、弁証法的思考が鍵になります。既存の考えを批判しつつこれを止揚していく、という方法ですが、日本人にはこれがあまり馴染みませんでした。

同じアジアでも中国人にはマルクス主義、共産主義からくる弁証法があります。彼らはマテリアリストなので、即物的に弁証法と結びついています。中国では1つの帝国の統治が終わった後、前者を一掃し、変化しますが、日本は万世一系で天皇がつづき、切断がない。明治維新も革命ではなく、「復古」というかたちでなされました。その違いは大きいと思います。

その背後にはアニミズム的な自然の概念があります。日本の場合、自然とそこに「ある」とか「なる」という発想です。それがいいのか悪いのかは別にして。

——この展示は日本でも成立しますか?

日本では難しいと思います。かなり自由にアートと他の分野のものを横断させているので、日本のアート愛好家には抵抗があるのではないかと思います。

フランスでは多くの建設的なレビューが出て、批評の厚さを感じました。日本で展覧会をしてもこのような多様な批評は期待できません。私は最近、批評がないこと自体が問題なのではなく、誰が批評を必要としているか、という問いを立てた方がいいと思っています。

今回の場合、ポンピドゥー・メッスの館長は、私の視点での日本美術のオーバービューを必要としていたので、それに応えたということです。私はキュレーターの仕事は「板前」と思っているので、「このテーマやこの内容をあなたの切り口でキュレーションしてほしい」という明確な依頼があったら展覧会をつくります。自分で問題を設定してテキストで表現する評論家とは異なります。もちろん私はクリテイカルなテキストも書きますが、展覧会というのは場所と予算と組織のフレームがないとできません。需要と供給ですから。

——それは例えば、今回のダムタイプ展で見られる《LOVERS—永遠の恋人たち》が、ニューヨーク近代美術館に収蔵され、国立国際美術館に収蔵されることになってたいへん嬉しいことだ、とラヴィーニュさんがおっしゃっていました。これも、需要と供給ということで説明されるのでしょうか。

そうですね。外からの評価が先にたってようやく国内で決定がされていくということは多くあります。

——その意味で、今回ポンピドゥー・メッスで日本のコンテンポラリー・アートの大規模な回顧展が行われることによってポジティヴな影響が期待されますか?

あればよいですね。ただ、90年代以前に比べて海外で起こっていることにあまり関心がないような気がします。興味がある人は調べると思いますが。自分が行けそうなところ、手の届く範囲に興味があるような感じがします。個別にいただく反響は伝わってくるので、潜在的な関心はあると信じたいですが。

——「ジャパノラマ」展の会期中に並行して開幕した「ダムタイプ」展についておうかがいしたいのですが、80年代に始まり現在に至るまで独自の変遷を遂げて来たこのグループにフォーカスした理由はどこにありますか?

彼らはまず支配、被支配というヒエラルキーに対して批判的でした。ある意味で誰も専門家ではないところから自分の方法やテクニックをつくりだしたり、習得しながら、ノンヒエラルキーの民主的なコラボレーションを生み出していったのがダムタイプだと思います。

既存のアートだけでなく社会のシステムそのものへの批判、そして自己批判ができるのがダムタイプです。古橋悌二さんはそのエネルギーの中心の1つでありなからリーダーとかデイレクターではなかった。コンピュータにより様々な可能性が広がりましたが、それを使って何をするかということについて自分のリアリティと欲望を追求し、オリジナルなものを生み出したのがダムタイプだと思います。メディアやデバイスと自分の身体の関わりについても常に有機的で等身大でした。

——最後に、パリ在住の池田亮司さんについて、彼の作品はダムタイプの中でどう位置付けられますか?

ダムタイプは、1984年からはじまり、95年に古橋悌二さんが亡くなる1年くらい前には高谷史郎さんが中心となっていました。それから94年以降に入ってきた池田亮司さんと高谷さんが二人で方向をつくっていき、池田さんは10年間協働していました。その後は若手の原摩利彦さんやプログラマーの人たちが入ってきて、今回の新作《プレイバック》をつくるなど、3つの時期に分かれています。ダムタイプは一つの有機体なので、「ダムタイプタイプ」としてどんどん展開していくことが想定されます。もっとスペースがあれば高嶺格さんやOK GIRLSなども見せたかったですが。

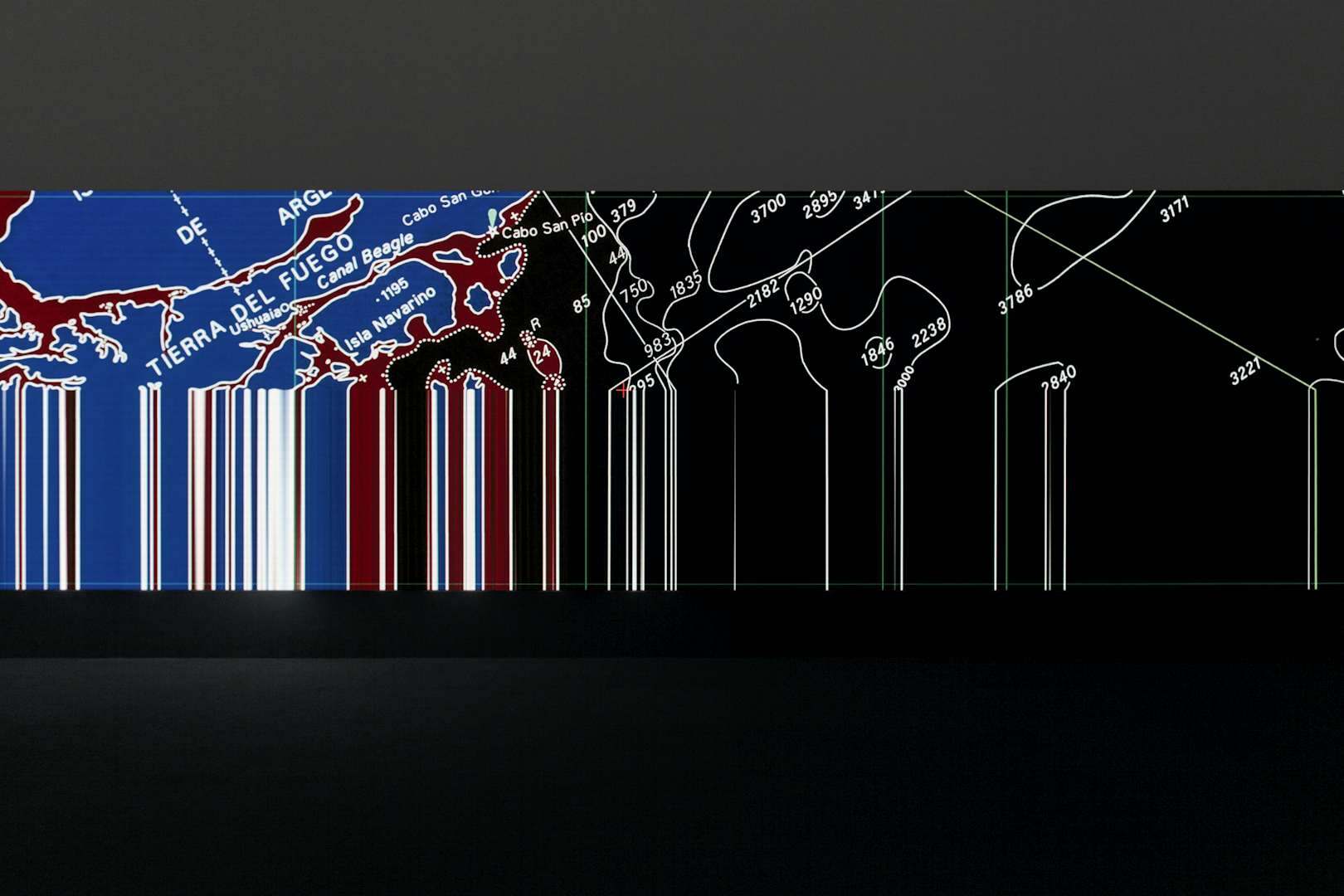

池田さんは、音やデータをマテリアルととらえ、音楽を作曲するのと同じ方法で、時空間的な視覚的なコンポジションをつくります。データというのはメガデータとして圧倒的な形で世界に存在しており、それらを、デコードやエンコードを繰り返し制御する、そんな私達の環境を非情なまでにストイックな言語であらわす。一方で暴力的でもあり、フォーマリズムとパンクの共存が「コンテンポラリー」であるといえます。

——ポンピドゥー・メッスでの彼のライヴでは、もちろんコンテポラリーであると同時にプライマルなものも感じられました。

「コンテンポラリーである」というのは、絶えず新たな刺激を求めているということでもあります。感覚に対して重きを置きつつ極限的にシンプルにする、ゆえにシグナル自体に意味はありません。最初は、感覚的な刺激だけで意味が欠落していると批評する欧米の批評家もいましたが、今は時代の方が彼に追いつきました。ライブを通してこの音声や光に刺激が観客の身体にもたらすものを池田さんは熟知していて、その経験から独特のフォーマリズムを生み出したといえます。

ージャパン・ネス展しかり、ジャパノラマ展しかり、昨年から今年にかけて行われているフランスにおける日本関連の展覧会にはなぜ「ジャパン」がタイトルに入るのでしょう?

ジャパンを入れるようにと美術館から言われました。そうしないとなんの展覧会かフランスの観客にはわからないからと。ほんとうはアーキペラゴを想起させるタイトルにしたかったのですが。日本というのは、何かよくわからないけど魅力的、というイメージだと思います。コンセプト、テーマで構成したために、そこの中に組み込めない重要な作家が欠落してしまうことは仕方のないこととはいえ、1つのジレンマでした。

明快な視点を出すことでフランスの観客に受け入れていただいた部分は大きいと思います。4ヶ月あまりの会期で、10万人以上の観客に見ていただけたことは一つの成果として受け止めています。

*1──本来、プログラミングなどにおいてシステムの構造ではなく、オブジェクト同士の相互作用に着目する考え方(オブジェクト指向)をグレアム・ハーマンが発展させた造語。非実在的な対象を含む「オブジェクト」を機転に世界をとらえ直そうとする思想。

*2──社会学者、ブリュノ・ラトゥールが提唱した、あらゆる出来事はアクター(行為体)同士の関係のネットワークからなるとする理論。