アジカンと建築家・光嶋裕介がライブで築く、五感を通した一体感

ロックバンド・ASIAN KUNG-FU GENERATION(以下、アジカン)が、ニューアルバム『Wonder Future』を2015年5月にリリース、7月から全国30公演を巡るホールツアー「ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2015 Wonder Future」を展開した。このステージセットとドローイングを担当したのが、思想家の内田樹(うちだ・たつる)の自宅兼道場「凱風館」を設計するなど、個性的な活動で知られる建築家・光嶋裕介だ。ミュージシャンと建築家がコラボに至った経緯、お互いのどこに惹かれ、どのようにステージをつくりあげていったのか。ライブという「総合芸術」の可能性について話を聞いた。

音楽という、形のない建築の設計に挑む

──まず、今回のアジアン・カンフー・ジェネレーションと光嶋さんのコラボレーションは、どんなきっかけから生まれたのでしょうか。

後藤 東日本大震災後に編集長として僕が始めた新聞『THE FUTURE TIMES』の7号で、建築家の藤村龍至さんにインタビューをしたときに、コンペ用の模型を見せてもらいました。そのとき「建築模型の中で歌ってみたい」という発想が生まれて、いつか建築家に頼みたいと思っていたんです。

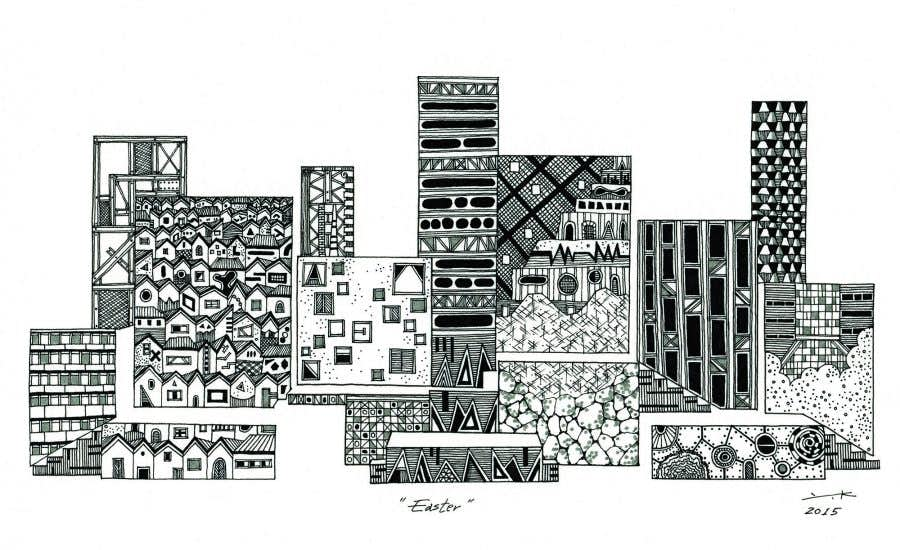

光嶋さんと初めて会ったのは、内田樹先生とのつながりが縁で対談させてもらったときです。そのあと、光嶋さんのドローイング作品集『幻想都市風景』(羽鳥書店、2012年)の展覧会「光嶋裕介新作展─幻想都市風景」(2014年、ときの忘れもの・東京)を見に行きました。絵も描くなんて普通の建築家とはひと味もふた味も違う。面白いものをつくってくれそうだと感じました。

光嶋 僕は、いつもは建築が長く生き残ってほしいと願って設計しています。30公演、各3時間と考えても合計90時間しか、今回の舞台は生きている時間がない。最初はそれが悲しくて(笑)。でもちょっと待てよと。5年前に設計した「凱風館」は、5年間で何人がその空間を体感したかといえば、1回の公演に2000人近く集い、30公演では6万人にもなるライブ・ツアーには到底およばない。それに音楽という形のないものに形を与えることは、スリリングだと思うようになりました。

──ライブステージでは、真っ白な立方体を並べ、ドローイングなどさまざまなモチーフをプロジェクションマッピングで映し出していました。こういったプランやアイデアは、どのように出てきたのでしょうか。

後藤ステージの「架空の街」というコンセプトは、『Wonder Future』をつくっているときからありました。どこの街かわからないからこそ、不特定多数の現実ともつながることができる。そういう抽象性を表現したかった。光嶋さんの「幻想都市風景」展を見て、そこに描かれている街をそのまま現実空間に出してもらえばいいんだと思ったんです。

『Wonder Future』のアルバム・ジャケットを真っ白にすることは、メンバーと話すなかで早くに決まっていました。ツアーの世界観も連動させたほうがいいと思い、「ライブが終わったら、お客さんそれぞれが音楽の中の街を住んでいる街に持ち帰ってもらいたい。そして最後に真っ白い模型だけがステージに残って......」というイメージを光嶋さんに伝えましたね。

光嶋 最初は怖かったですよ。ステージセットを見て、熱狂的なファンに「アジカンの世界観と違う」と言われたらどうしようかと。デビューアルバムから一曲残らず猛勉強すべきなのかと悩みました。でも早い段階で切り替えて、『Wonder Future』の音源だけをひたすら聞き込んで絵を描き始めました。あえて歌詞は聞かないようにした。「月」という歌詞が出てきたら「月」を描いてしまいそうで(笑)。つまり音楽とドローイングの距離感がむしろ大切で、寄り添いすぎるとそれを追いかけてしまい、PVのようになってしまうと思った。相乗効果を生むためには逆に距離感が必要だと気づいて、少し気が楽になりました。

「架空の街で歌いたい」と後藤さんに言われたとき、ビートルズがアップル社の屋上で行った「ルーフトップ・コンサート」(1969年)のシーンが頭に浮かんできました。ビートルズはひとつのビルの屋上で演奏しましたが、一人ひとりに建物を与えたらどうなるだろう。抽象化された白い複数の屋上、それをプロジェクションマッピングで七変化させていったら面白いんじゃないか。そうイメージして、メンバーに最初にプランを見せたときはドキドキでした。

様々なノウハウが結集して実現した、五感のステージ

──伊地知さんは、プランを見た第一印象はいかがでしたか。

伊地知 模型を見せてもらったのは『Wonder Future』のレコーディングに出かける直前でしたよね。光嶋さんは本当によく『Wonder Future』を聞き込んでくれて、アジカンの演奏がどうやったらお客さんにいちばんよく見えるか、ということに徹していました。初めて模型を見たときも、たくさんの検討を重ねてこの形に行き着いたことが伝わってきた。こんなステージで演奏するんだ、と思いながら、レコーディングするためにシアトルに飛びました。そのあいだ光嶋さんがステージ設計を進めてくれました。

光嶋 音響、照明、プロジェクションマッピングと、いろいろなチームがあり、「大きすぎると反響するから壁をもうすこし小さく」とか「メンバーの目線が合わないから、ステージを前に出そう」といったプロの声を、すべて取り込んでいきました。僕だけがライブステージ未経験のアウトサイダーなのに、情報を共有してくれたのでデザインの精度が上がっていきました。

──実際に演奏してみて、どんなふうに思いましたか。

伊地知 空気の振動があまり伝わらなかった。置くとセットに絵がうまく映らないので、黒いアンプを裏に隠していたせいです(笑)。

後藤 音は耳だけでなく背中で感じるものだし、僕らはロック少年なので、アンプで馬鹿デカい音を出してギュイーンとやりたい。今回は、最初の3曲目までプロジェクションマッピングと演奏を同期させているので、メンバーの緊張感がバリバリでした。みんなをリラックスさせようと伊地知のほうを見ると、目つぶってて。

伊地知 照明がまぶしかった(笑)。今回はいつもと違う環境で演奏しないといけないから、リハーサルにも時間をかけましたね。

後藤 慣れるにしたがって、同期しているときの緊張感が楽しみに変わってきて。バシッと決まったときは気持ちいい。ツアー始まってからチケットがどんどん売れていったのは、面白いことやっている、という評判が伝わったからじゃないかな。

光嶋 僕は30公演中10公演くらい見に行ったのですが、最後の沖縄公演のとき、同じ曲をずっと聞いているはずなのに、毎回何が違うのだろうと考えてみたんです。それは、2000人がひとつになる一体感の感触がその都度違うと。アジカンのつくる3時間のエンターテインメントが、一期一会なんです。聴覚や視覚といった五感が相乗効果でピタッと合った瞬間、ステージを見ながら「メンバーのいるあっち側に行きたい!」と心から願った。プレイヤーと観客の「見る、見られる」関係がなくなる一体感をつくれるなんて、設計段階ではわかりませんでした。

様々なエネルギーが同居した"一体感"

──他ジャンルとのコラボを経て、ライブに総合芸術としての可能性を感じましたか。

後藤 「芸術だ!」と大風呂敷を広げても、結果鳴らすのはロックだし、ポップミュージックだから、仰々しくなりようがない。美術展を見に行っていちばん気になるのは、説明やキャプションが多いこと。言葉がいたるところにある。音楽は、言葉をいったんおいて表現できるところがいいんです。ライブの現場で演奏するときは、徹頭徹尾、音楽でしかない。

光嶋 なるほど。それは、僕が今回学んだことかもしれない。

後藤 そこでは音楽がコンバーター、つまり変換器なんです。僕たちが話し合って用意したいろいろな思いを一度音楽に変換して、エモーショナルなものとしてバチーンと鳴らす。聞いた人は、それを別言語にして持ち帰る。そこにいる人間が呼吸した空気も一緒に鳴らしているわけで、あの一体感づくりは共犯関係なんですね。

光嶋 『Wonder Future』って「驚くべき未来」という意味じゃないですか。観客の2000人は、みんな見ている席も違うし、それぞれが少しずつ違う体験をしている。そして「違っていい」とアジカンは歌う。「君だけの『Wonder Future』を見つけてください」と。何かを排除しながら統一感をつくるのは楽なんです。むしろ、いろいろなものを同居させるほうが難しい。組み合わせは無数にあるなかで、雑多なものを同居させる力、排除しない力ってなんだろう。きっとものづくりは、排除することで研ぎ澄まされていくのではなく、プラスしながら純化していく、常に両義的なことの連続なんですね。

──今回の経験を通して、発見したことや次につなげたいことはありますか?

後藤 ライブはみんなでつくったものだから、客観視するのは難しい。音楽をつくるときも同じで、こういう結果を出したい、と思ってやっているわけではない。制作の狙いはあるけど、ライブでもっと広がるだろうし、変わるだろうし。

伊地知 新しいことをやっているという実感はありましたね。音楽は、耳で聞くだけのものじゃない。もちろんスタジオで録ったサウンドは素晴らしいですけど、ライブでは、同じ演奏でも別のエネルギーが出てくる。

光嶋 この『Wonder Future』の経験が何になるか、アジカンから届いた贈り物の正体はまだわからない。ただ、新しい風景が見えるようになったと感じています。もう少し時間がかかっても、それが今後のアジカンのどんな姿として複合的に現れるのか、そこが設計者としてはいちばん知りたいし、楽しみです。