「彼女たちのアボリジナル・アート」(アーティゾン美術館)に見る、オーストラリアの歴史と現代美術の現在地

東京・京橋のアーティゾン美術館で9月21日まで開催中の展覧会「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」は、複数のアボリジナル女性作家に注目することで、アボリジナル・アートのなかにいまなお息づく伝統文化と、オーストラリア現代美術の現在地を読み解くものとなっている。本展を担当した学芸員の上田杏菜に、「アボリジナル・アート」とは何か、そしてそれらを取り巻く近況を含めて、企画意図を聞いた。

聞き手=山本浩貴 構成=三澤麦(ウェブ版「美術手帖」編集部) 写真提供=アーティゾン美術館

「アボリジナル・アート」とは何か

──まずは「アボリジナル・アート」の基礎知識として、その言葉が指す定義について、上田さんの視点から教えてください。

「アボリジナル・アート」とは、日本語でオーストラリアの先住民による美術を指します。しかし、実際にはオーストラリアの先住民は大きく2つの括りがあります。そのうちの1つがアボリジナルであり、オーストラリア大陸とタスマニア島に住む先住民のことを「アボリジナルの人々」と呼んでいます。もうひとつはトレス海峡諸島の人々です。トレス海峡諸島とはオーストラリアとパプアニューギニアのあいだにある島々を指しており、そこの先住民を「トレス海峡諸島民」と呼びます。オーストラリア国内における先住民の呼称は「アボリジナル」と「トレス海峡諸島民」の人々となります。今回の出展作家は全員が大陸とタスマニア島の人々になるので、アボリジナル・アートと割り切った展覧会タイトルにしました。

皆さんはどちらかというと、アボリジナルより「アボリジニ」という呼び方のほうが耳馴染みがあるかもしれません。後で詳しくお話ししますが、じつは現地では、差別的なニュアンスを含む言葉になります。ですから、本展では「アボリジナル」という表現を用いてアボリジナル・アートと定義しています。

アボリジナル・アートの第1条件として、“先住民の人たちがつくっている芸術である”ことが挙げられます。オーストラリア先住民による文化は、いまなお継承されている世界最古の文化形態のひとつと言われており、その伝統から生み出される芸術がアボリジナル・アートです。ここで言われる伝統とは、例えば、文字を持たない代わりに口承されてきた物語、それらに付随する歌や踊り、身体に施すボディペインティング。ほかにも砂絵や、壁画、ロックアートなどが挙げられますが、そういったものの表出が、いわゆるアボリジナル・アートとして現代も受け継がれている部分があります。

そして、これらをとらえるにあたって重要なのは、現在生み出されているアートには、いま例に挙げたような伝統的な手法に加えて、オーストラリア自体の歴史も含まれているという点にあります。つまり、イギリスによる植民地政策によってアボリジナルの先住民たちが経験してきた歩みです。その全体を含んで現代のアボリジナル・アートを定義したほうがよいだろうと私は考えています。

──先住民のアートというと、もちろん伝統的な側面もあるけれど、その人たちもいまだに生き続けていて、文化を継承し続けていて、僕らと同じように変わり続けている。ですから、いまおっしゃられたように、伝統を重視しつつも、その人たちが継承し、変化してきたうえで生み出された“現在のかたち”をしっかり見せるという意図は非常に重要なことだと感じました。

先ほど少しお話にもありましたが、 かつて日本では「アボリジニ」という呼び方が主流でしたから、「アボリジナル・アート」と聞くと、疑問に思われる来場者も多いかもしれません。今回この表現を用いた理由や、このように使われるようになった経緯についてさらに教えてください。

まずは、日本でなぜ「アボリジニ」という言葉が主流だったのかですね。オーストラリア先住民の研究が1970〜80年代に本格的に始まった日本において、主に国立民族学博物館の研究者らが、日本語に訳す過程で名詞読みの「アボリジニ」を使用することにしたそうです。しかしオーストラリアでは、アボリジニという言葉は長らく差別的に使われてきた文脈があり、現在ではほとんど使われていません。かわりに形容詞の「アボリジナル」を用いて「アボリジナル・ピープル」や「アボリジナル・コミュニティ」「アボリジナル・アーティスト」など、より多様性を含んだ表現が主流となっています。もちろん日本で使用されるようになった名詞の「アボリジニ」には差別的な意図はありません。ただ本展のようにアボリジナルの人々を取り巻く社会背景についても考察する展覧会において、現地の歴史を考慮した言葉を使うほうがよいだろうと考え、形容詞ではありますが、今回は「アボリジナル」を用いています。

加えて、今回の展覧会タイトルは「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」ですが、英題は「Echoes Unveiled: Art by First Nations Women from Australia」としています。これも現地に行くとわかるのですが、先住民という言葉を表すのに「アボリジナル」「インディジナス(Indigenous)」「ファースト・ネーションズ(First Nations)」という3つの言葉が混在して使われています。どの言葉を用いるのがよいのかを出展作家や現地のキュレーターたちと相談したのですが、そのときひとりの作家が、「アボリジナルという言葉もじつは西洋から持ち込まれて、私たちをアボリジナルと呼ぶように定義づけられたのだ」と。「でもファースト・ネーションズという言葉には、最初にコミュニティを築いた人たち、という意味があるからファースト・ネーションズが私はよいと思う」と教えてくださいました。それは私にとっても大きな気づきでもありましたし、そのことから英題にはファースト・ネーションズを用いることに決めました。

そこからさらに、“Australia First Nations”というふうに、英題のどこにオーストラリアと入れたらいいのかと考えたときに、現地のキュレーターのひとりが「脱植民地化を実践するにあたって、オーストラリアは先には来ない」「まずファースト・ネーションがあって、そのあとにオーストラリアというものがつくられた」と。そのキュレーターがタイトルなどをつける際は、必ず「ファースト・ネーションズ アーティスト」が先にきて、“from Australia”や“in Australia”などを後につける、という話を聞いて、なるほどと腑に落ちました。脱植民地化を掲げるにあたって、言葉の使い方もその一部として意識されるのだというのを知り、“First Nations Women from Australia”としたという経緯がありました。

アボリジナル・アートに見る、植民地主義の跡

──世界各地における先住民のアートは様々ですが、いずれもが西洋諸国による植民地化による影響──もっと言えば、「被害」──を被っている点は共通していると思います。アボリジナル・アートにおける西洋植民地主義との関わりについてお聞かせください。現在はどのように議論されているのでしょうか?

オーストラリアは18世紀から20世紀にかけて、長いあいだイギリスの植民地下に置かれていました。白豪主義による移民政策が行われ、その後1970年代には多文化主義へと舵を切りますが、先住民の人々が市民権を得ることができたのは1967年のことです。それまでは選挙権もなく、社会保障もないという状況でした。多文化主義に変わった現在では、先住民の人々に対する過去の行いをどのように反省して未来につないでいくかというのが積極的に議論されていますが、いまでも難しい課題を残したままです。その複雑さというのが、アボリジナル・アートにも表れていると感じます。

──今回の展覧会は女性作家にフォーカスをしているのが大きな特徴のひとつです。時代によって変化しているとは思いますが、アボリジナル・アートにおける、女性たちの文化的・社会的・歴史的な位置づけはどのようなものなのでしょうか? また、本展に関連する書籍を読んでいて思いましたが、女性の位置付けというものが男性中心的に外から形成されてきたようにも感じられます。

現代アボリジナル・アートと呼ばれる形態は1970年代に起こったもので、その始まりはアクリル絵画にあります。砂漠地方に位置するパパニアと呼ばれるアボリジナル居住区にひとりの白人男性教師が赴任していて、コミュニティの年長者であった男性たちに伝統的な図像をアクリル絵画で描くことを勧めたところ、それが大変な人気を呼びました。その結果、1972年に国内初のアボリジナル・コミュニティ主体による営利団体、パパニア・トゥーラ・アーティスト協同組合が設立されます。当時、ここで活動していた作家はすべて男性で、女性は作家として認められていませんでした。こうした構造にはふたつの理由があります。ひとつは、主流社会が男性中心であったこと。もうひとつは、アボリジナル・コミュニティの男女の役割が分かれていたことです。

当時、コミュニティを訪れる外部の人──役所の職員や、警察、人類学者など──は男性がほとんどでした。この外部の男性の相手をするのは、コミュニティの男性です。もともとコミュニティにおける役割が男女で分かれていて、女性がコミュニティ内外の男性に関係なく話しかけるということはタブー視されていました。そういった風習もあって、女性たちはどんどん外部とつながりを持たない存在となっていきました。パパニアの例にもわかるように、アボリジナルの作家によるアクリル絵画は、主流社会とコミュニティの男性同士の交流から生まれた形態でした。

女性たちは、バスケットや小さな彫刻を伝統的につくっていましたが、それは男性中心の西洋美術の価値基準からは工芸品や実用品であるとして、芸術作品としては認められませんでした。白人による主流社会が先住民コミュニティに接触をしたときに起こった男性中心の会話と、アボリジナルのコミュニティにおける女性の立場によって、女性が美術の流れのなかに組み込まれないという仕組みができてしまったというのが最初の位置付けとして挙げられます。先住民の女性たちは、いわゆるその西洋の美術の枠組みのなかでは作家として認められなかった歴史がありました。

クイーンズランド州立図書館

© Judy Watson

──そもそも美術の文脈においては、手工芸など主に女性がやるとされてきたものが除外されてきたという歴史があり、現在その見直しが行われています。同じように、アボリジナル・アートにおいてもそのような傾向や時代によるとらえられ方の変化があるのでしょうか?

例えば本展では、出展作家であるエミリー・カーマ・イングワリィによるバティック(ろうけつ染めの布地)を1点展示しています。バティックはインドネシアあたりが発祥ですが、エミリーのコミュニティに紹介されたのは1977年のことです。政府が先住民への経済活動を促進するために実施した成人教育プログラムの一環として外部の白人女性が登用され、バティックの制作を教えたというのです。エミリーはそれから10年にわたってバティックを制作しています。

男性中心であった主流社会に女性が進出するようになった社会背景も影響しているのでしょう。パパニア・トゥーラ・アーティスト協同組合にも、 80年代になると白人女性のマネージャーが現れます。そのマネージャーに促されるかたちでコミュニティの女性たちは夫など男性作家とともに絵画作品の制作に関わり始め、次第に個人としても絵画を描くようになっていきます。また、同時期には国内で多文化主義が興り始めたため、アボリジナル・アートを国家のアイデンティティとして組み込もうとする動きも見られました。その戦略はオーストラリア国内の美術館でも見られ、先住民のバックグラウンドを持った女性キュレーターが雇用されるといったことも起こりました。このような流れもあり、女性のアボリジナル・アートというものがきちんと紹介されるようになったのは80〜90年代の話なのです。

アボリジナル・アートと日本

──オーストラリア国内の美術館でアボリジナル・アートが紹介され始めたのが1980年代頃からだとすると、すでに作品が収集されていたということなのでしょうか。当時のオーストラリア国内の具体的な状況と、日本をはじめとするアボリジナル・アートの国外の動きについてもお伺いできますか?

そこが結構おもしろい点でして。じつはアボリジナル・アートが最初に評価されたのは国外だったんです。1967年に先住民の人々が市民権を得てオーストラリアの経済活動に組み込まれ、73年に政府の援助のもとアボリジナル・アート委員会が設立されました。委員はすべてアボリジナルのメンバーで構成され、そこが中心となって、国外にアボリジナル・アートを現代アートの文脈で紹介する展覧会プログラムを打ち出していきました。しかし、オーストラリア国内は根強い先住民差別があったため、いかに現代アボリジナル・アートが起こり始めても、目を向けられる土壌があまりなかったのだと思います。

1980年代後半以降には、北米とヨーロッパで記念碑的な展覧会として「Dreamings: The Art of Aboriginal Australia」や「Aratjara: Art of the First Australians」が開催されました。そこでアボリジナル・アートに向けられる目がガラッと変わった。そうすると今度はオーストラリア国内もその動きを無視できなくなって、これをきちんと現代美術として受けいれていこう、という意識が生まれました。

──それでいうと、日本とアボリジナル・アートの関わりはどのようなものでしょうか? 一見するとまだ関わりが薄いようにも感じられます。

日本とアボリジナル・アートの関わりは、やはり国立民族学博物館(みんぱく)による研究が大きいのかなと。民族学の視点から文化研究を行っていましたが、そのなかに必然とアボリジナル・アートが含まれているといったかたちで紹介されていたと思います。美術界で紹介され始めたのは1990年代に入ってからでしょうか。例えば、京都国立近代美術館が主催となって、アボリジナル・アートだけを紹介する展覧会が巡回したりもしていました。そう考えると、日本国内でアボリジナル・アートが注目されるようになったのはたった30年前のことです。

──そもそも、アーティゾン美術館(旧:ブリヂストン美術館)が2006年に「プリズム:オーストラリア現代美術展」を開催して以来、アボリジナル作家の作品を収集していたこと自体も今回初めて知りました。

2006年は日豪友好協力基本条約の締結から30周年の年で、展覧会はそれを記念したものでもありました。「プリズム」展は広くオーストラリアの現代美術を紹介するもので、そのなかにアボリジナル・アートも含まれていました。本展出品作家であるエミリーやジュディ・ワトソンの作品も「プリズム」展で展示されていました。翌年の2007年にオーストラリアの絵画を初めて収蔵し、その後も何度か購入の機会があり、次第に研究が進むようになりました。今回の展覧会も、その成果のひとつとなっています。

──上田さんの経歴についてもお聞かせください。上田さんはオーストラリアのアデレード大学大学院学芸員・博物館学修士課程を修了され、オーストラリア先住民美術を専門に学ばれました。その後も南オーストラリア州立美術館でインターンシップを経験され、アーティゾン美術館で学芸員になってからもオーストラリア先住民美術に関する論文を数多く執筆されています。このテーマに関心を持たれたきっかけなどがあれば教えてください。

学生のときに国立新美術館で開催された「エミリー・ウングワレー展 -アボリジニが生んだ天才画家-」(2008)を見て大きな衝撃を受けたのがきっかけのひとつでした。エミリー・ウングワレーは本展ではより現地の発音に近いエミリー・カーマ・イングワリィと表記しています。人間と芸術の関係を知りたいと考えていたので、先住民の人々による美術を勉強すればその問いへの答えに近づけるのではないかと思いました。ただ当時の私はアボリジナル・アートに対する前知識はなく、どちらかといえば学校で学んでいた西洋美術史的な文脈で作品を見ていたのだと思います。

その後オーストラリアの大学院で勉強をするのですが、ものの見方が180度変わりました。日本でエミリーを知った自分は西洋美術の枠組みでその作品を評価していたことに改めて気づかされました。現地でポストコロニアリズムの視点を通じてその美術に向き合うと、ステレオタイプのものが全部崩れ去っていく瞬間がありました。先住民の人々の目線で作品を日本に紹介する必要が今後出てくるだろうと思っていたのが、今回の展覧会企画に大きく影響しています。

アボリジナル・アートにおける女性作家

──なるほど。先ほども少し話題に挙げましたが、今回の展覧会はアボリジナル・アートのなかでも、女性作家にフォーカスをしていますね。そのねらいについて改めて教えてください。

私がアーティゾン美術館に入職する以前から同館ではアボリジナル・アートの収集・研究がなされていましたが、コレクションを見るとすでに女性作家の作品が大部分を占めていました。オーストラリア美術を収集していくと自ずと女性作家の作品が多くなる。それはやはり国内外で高く評価されている女性作家が数多くいるということでもあると思います。そして、そのなかには先住民のバックグラウンドを持つ作家も数多くいる。そのことについて展覧会を通してきちんと問題提起ができ、ひとつのテーマとして掘り下げることができるのではないかと思ったのが起点でもありますね。

──今回の出展作家による作品を見てもわかる通り、アボリジナル・アートの女性作家というカテゴリにおいても多様さや差異などが見受けられると思います。そのあたりをどのように見せていくことを心がけていましたか? 作家の選定にも関わってくることかと思います。

作家の選定にあたっては、コレクションとしてすでに所蔵していたエミリー、ノンギルンガ・マラウィリ、サリー・ガボリの3人は当初より含める予定でした。すでに国際的にも高い評価を得ている作家たちですし、活動地域や表現手法も異なります。ただこの3人だけで現代アボリジナル・アートを包括的に紹介できるかといったらできない。なぜなら、彼女たちはコミュニティに根付いた作家です。しかし現在アボリジナルの人口の8割は都市部で暮らしています。つまり、現代のアボリジナル・アートを語るならば、都市部で活躍をしている作家を含む必要があります。そこで選んだのが、マリィ・クラーク、ジュリー・ゴフ、イワニ・スケース、ジュディ・ワトソンの4人でした。

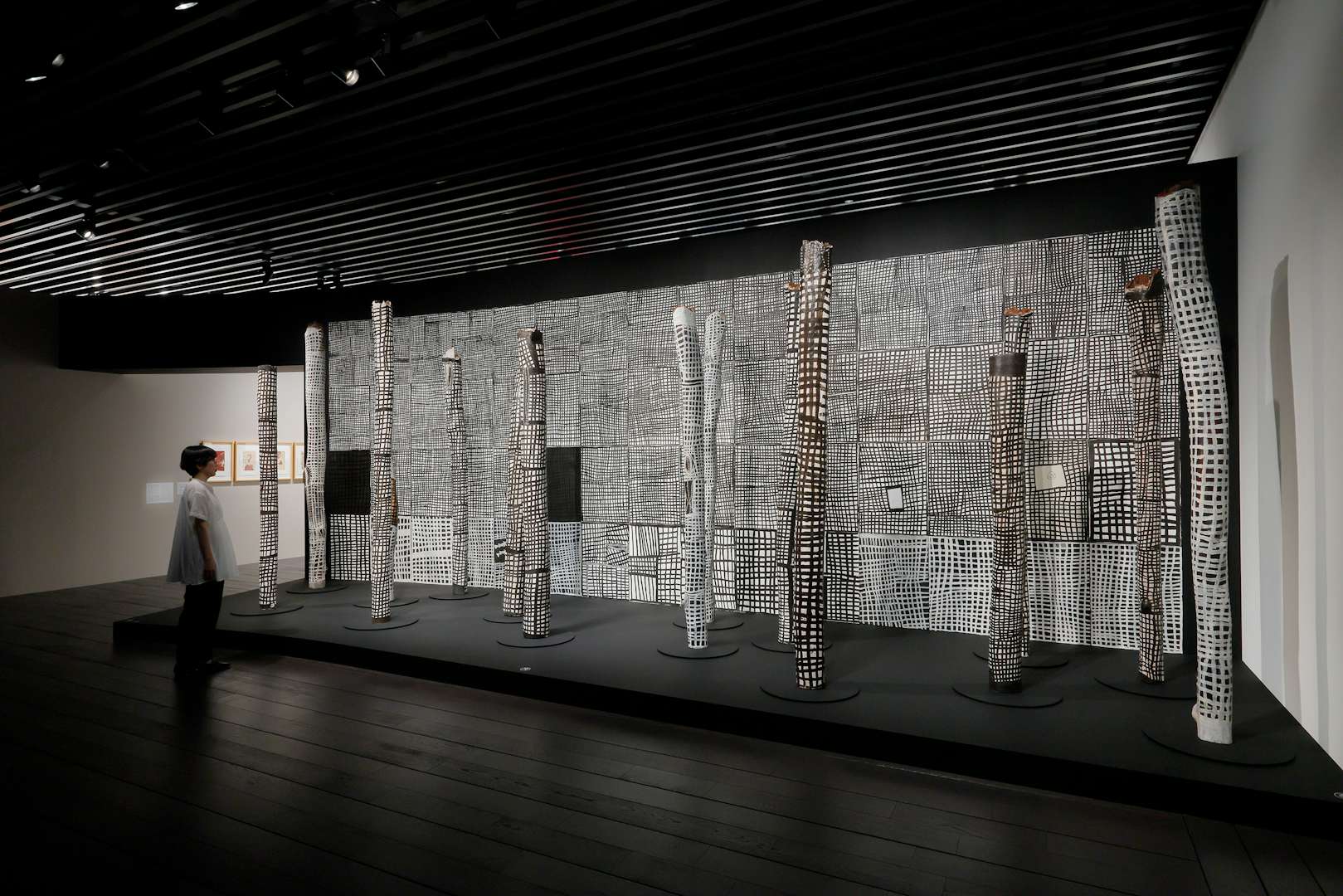

さらに作家を選定しようと考えたとき、重視したのは地域です。会場にもアボリジナル・コミュニティの分布を示した地図を掲示していますが、本当に細かく分かれているのが視覚的にもわかります。出品作家は全員異なるコミュニティ出身です。またアボリジナル・アートを語るうえで重要なグループ活動を見せるために、ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズという女性アーティストたちによるコレクティブを追加しました。集団で文化を継承してきたアボリジナルの人々にとって、グループ活動は重要な要素なのです。

石橋財団アーティゾン美術館

©︎ Courtesy the Artist and THIS IS NO FANTASY

作家間や空間におけるシークエンスにも注目

──会場構成についても、ひとりの作家につき十分なスペースが取られていると感じました。展示室が2フロアに分かれているのも同館の特徴ですが、そのあたりの分け方なども意図があればお聞かせください。

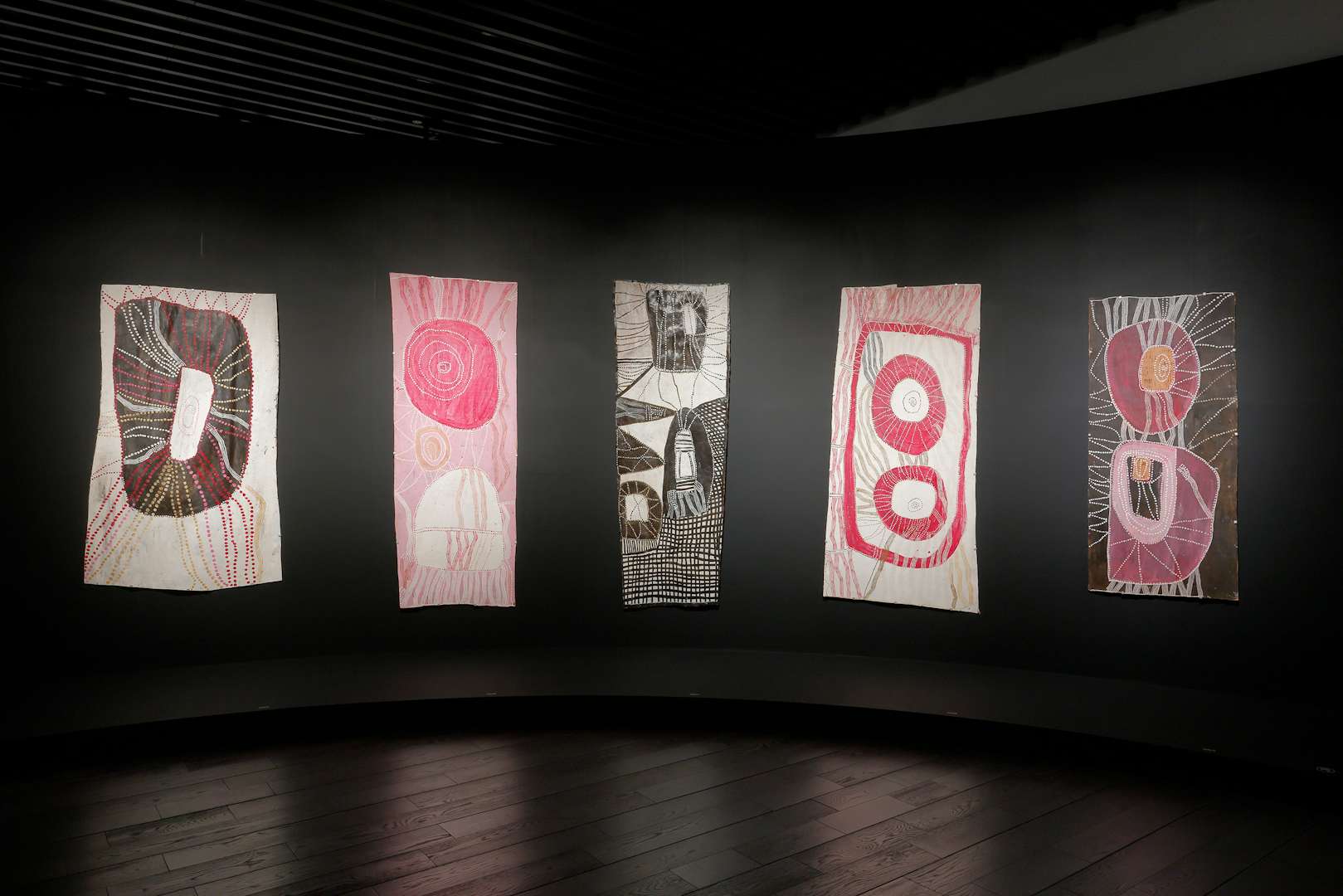

そこは作家選定以上に非常に悩んだポイントです。ただ、かなり早い段階で、マラウィリを最初に展示しようというのは決まっていました。マラウィリは伝統的な図像を描きながらも、それにとらわれない自身の表現を見つけた作家です。そういった意味でも非常に重要な作家ですし、作品のサイズ的にインパクトもある。そこからどのようにほかの作家をつなげていくかが結構苦労したポイントですね。できるだけシークエンスを綺麗に見せたいと思っていましたから。作家ごとに区切ることも考えましたが、コーナーとして完結させてしまうのは嫌だった。ですから、例えば最初にマラウィリのスペースに入ってきたら、すぐ先にジュディ・ワトソンの版画作品が見えるといったように、ある作家の作品の先には別の作家の作品が目に入るような構成を意識しました。

ケリー・ストークス・コレクション

©︎ the artist c/o Buku-Larrgay Mulka Centre

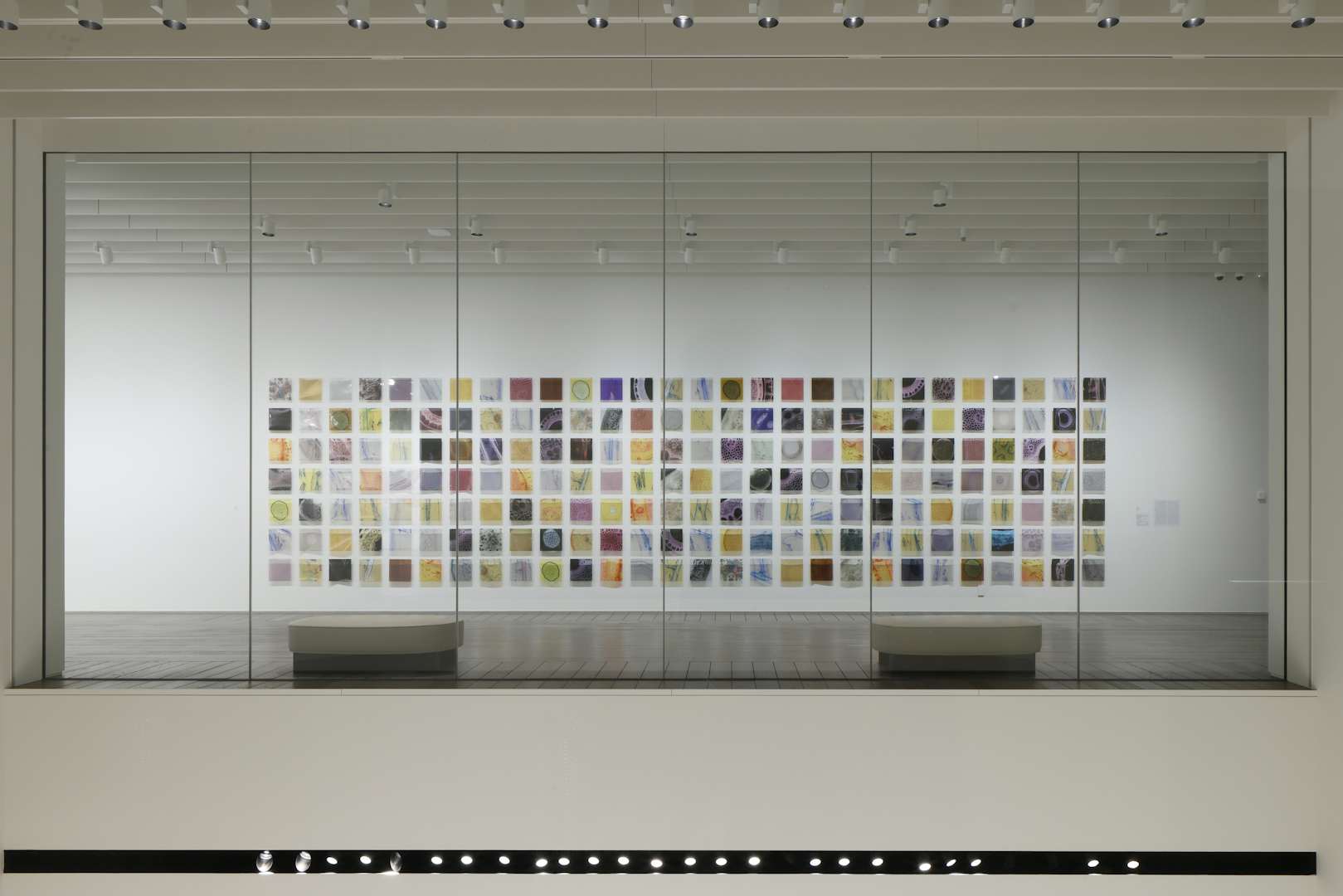

ほかにも、ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズとエミリー、その先に展示されているスケースは、所属するコミュニティはそれぞれ異なりますが、オーストラリアの砂漠地域出身の作家らの作品です。ですが、表現方法はまるで違うことが分かります。マリィ・クラークの200枚にも及ぶ作品を5階の壁に展示したのは、吹き抜けの先に作品を見せたかったという意図もあります。5階最後のスペースに展示されているサリー・ガボリも早い段階で決まっていて、4階でのコレクション展示とのつながりを意識したりしています。

作家蔵(ヴィヴィアン・アンダーソン・ギャラリー)

©︎ Maree Clarke

──なかなか展覧会の構成や導線設計までお話を聞く機会がないので、大変に興味深いです。本展では展示空間によって明るさも異なりますから、そのあたりも細かく意図されたものなのだと感じます。

非常に鋭いご指摘です。実際とてもこだわっていまして、最初のマラウィリは、作品のスポットライトのみで空間を照らしています。逆にサリー・ガボリの作品が展示された最後の部屋は、すごく明るくしています。というのもガボリが用いる色彩自体が明度や彩度が非常に高いので、黄色みのあるライトを当てたくなかった。そのため、ほかの空間と照明の色温度も変えています。

「異文化を受容する」だけでは終わらせたくない

──ありがとうございます。最後に、いまこの展覧会を日本で行うことの意義について、上田さんの考えをお聞かせください。

今回展示されている作品のなかでも、私も図版でしか見たことがなかった作品がいくつかありました。初めてその作品を見たとき、その完成度というか視覚的強度に驚かされました。当初は作品についてきちんと伝えるために、図録に載せるようなしっかりとした解説を会場内にも掲示する必要があると思っていました。でも作品を見たら、その完成度からもやっぱり私の解説はいらないなって思うことも結構あって。鑑賞者の方々には、最初はとにかく作品に出会ってほしいという思いがあります。その後に解説を見ていただくと、ビジュアルの部分だけではない、作品の奥にある明暗が見えてくると思います。展示されている作品には、それを伝えるだけの強度がありますから。

しかし、日本でただ紹介するだけでは「アボリジナル・アートってすごくおもしろいね」だけで終わってしまう可能性がある。企画の意図として、先住民やオーストラリアといった異国の文化をただ受容するだけの展覧会にはしたくなかった。彼女たちが作品を通じて伝えてくれているメッセージを自分たちの生きる社会や文化と照らしあわせながら見ることで、新たな気づきがあるのではないかと思っています。