高畑勲は何を遺したのか? 東京国立近代美術館で「高畑勲展ー日本のアニメーションに遺したもの」が開幕

日本のアニメーションの世界に大きな足跡を遺しながら、2018年にこの世を去った高畑勲。その回顧展「高畑勲展ー日本のアニメーションに遺したもの」が、東京国立近代美術館で始まった。

東京国立近代美術館で、1990年の「手塚治虫展」以来、29年ぶりのマンガ・アニメ展が開幕した。「高畑勲展ー日本のアニメーションに遺したもの」は、日本を代表するアニメーション映画監督であり、2018年4月に惜しまれつつこの世を去った、高畑勲の没後初となる回顧展だ。

1935年、三重県に生まれた高畑は、59年に東京大学仏文科を卒業後、東映動画(現・東映アニメーション)に入社。68年には劇場用長編初演出となる『太陽の王子 ホルスの大冒険』を完成させた。

その後は『アルプスの少女ハイジ』(1974)、『母をたずねて三千里』(1976)、『赤毛のアン』(1979)といった一連のテレビシリーズを手がけ、80年代には作品の舞台を日本に移し、風土や庶民生活のリアリティーを追求。85年にスタジオジブリの設立に参画し、『火垂るの墓』(1988)、『おもひでぽろぽろ』(1991)など、日本人の戦中・戦後の歴史を再考するスケールの大きな作品をつくっていく。そして2013年、デジタル技術を駆使して手描きの線を生かした水彩画風の描法に挑んだ傑作『かぐや姫の物語』(2013)を生み出し、ひとつの頂点に達した。

本展は、こうした高畑の仕事を60年代から時系列に沿って紹介し、「演出」という視点から総覧するもの。会場は、「出発点」「日常生活のよろこび」「日本文化への眼差し」「スケッチの躍動」の4章で構成されており、出品点数は1000点を超える。

本展を担当した東京国立近代美術館主任研究員・鈴木勝雄は、この展覧会が同館で開催される意義について、こう語る。「今回の展覧会はけっしてひとりでできるものではなく、スタジオジブリをはじめとする十数名のチームでつくってきたもの。高畑勲展を当館で開催することを意外に思われる方もいるかと思います。しかし、総合芸術としての高畑監督の仕事を、戦後の文化史に位置づけるものとして開催意義がある」。

高畑勲は宮崎駿とは違い、自らで絵を描かない監督として知られている。そんな高畑の仕事を、展覧会というフォーマットでどう見せるのか?

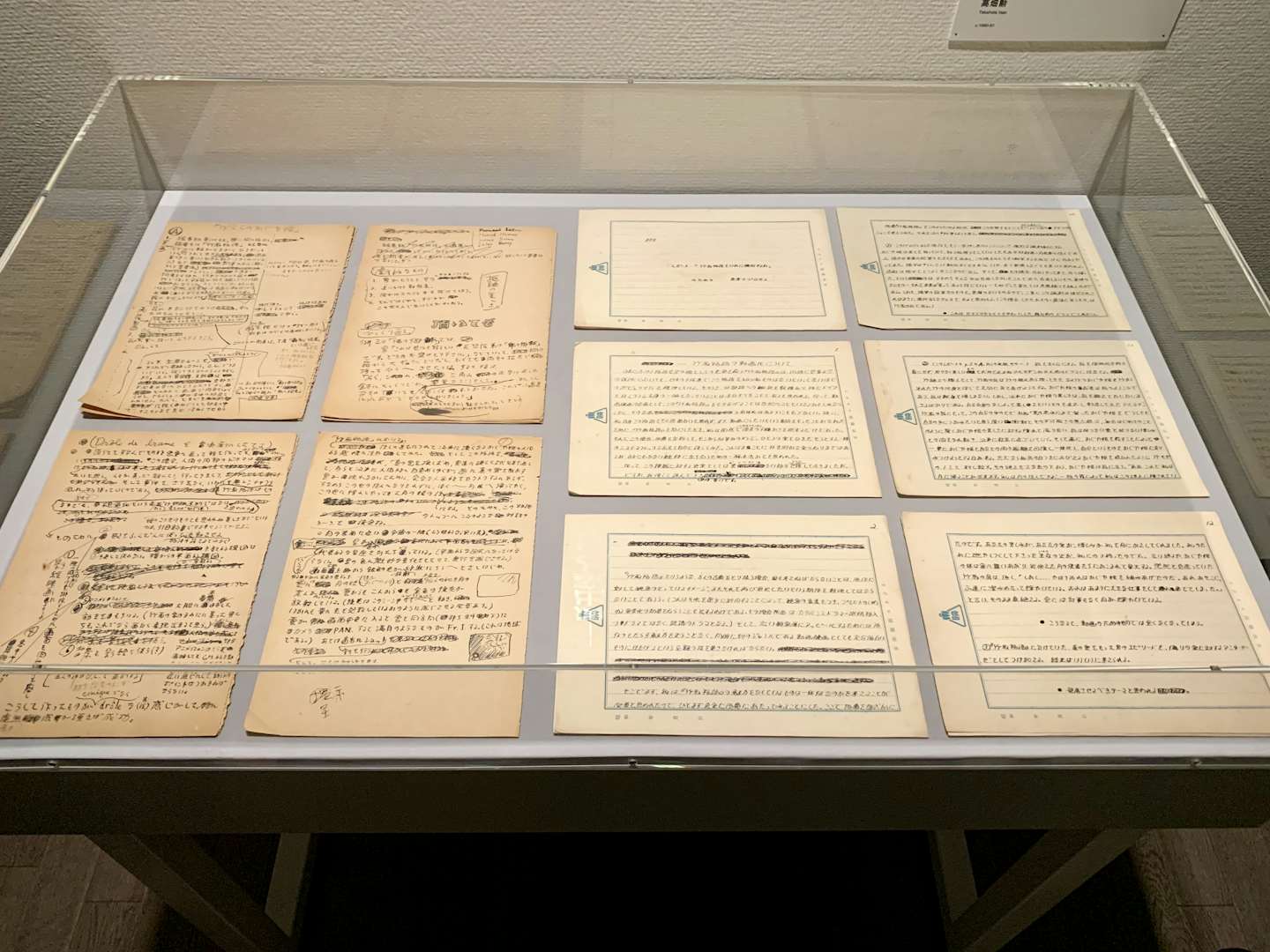

その要は、高畑を取り巻く数々の才能にある。高畑の監督作品は、優れたアニメーター、優れた美術監督たちとの共同作業によって生み出されたものだった。小田部羊一、宮崎駿、近藤喜文、山本二三、男鹿和雄......。作品ごとに、こういったアニメーター、美術監督らが携わってきた絵コンテ、背景画、レイアウト、色彩設計などの膨大な資料を展示。高畑の直筆の企画ノートとともに紹介することで、いかに多くの人々が関わり、ひとつの作品がつくられてきたのかを垣間見ることができる。

「アルプスの少女ハイジ」 公式ホームページ http://www.heidi.ne.jp/

企画ノートのなかには、今年に入って遺品から発見されたという1960年前後に書かれた「ぼくらのかぐや姫」という制作メモも初公開。高畑が東映動画に入社した20代の頃より、『竹取物語』をアニメーションにする構想を抱いていたことがわかる、貴重な資料だ(もちろん、その結果は『かぐや姫の物語』として結実している)。

高畑は、アニメーションを「日常生活」へと引きずり込み、丹念な描写を通じて人間ドラマをつくりだす、「アニメーションのリアリズム」を確立した映画監督。また、アニメーションの「背景」が主人公になることを意識し、作品をつくってきたパイオニアでもある。そして、アニメーションが持つ「絵の力」を追求してきた人間でもある。

先の鈴木は本展を「高畑の贈り物を、いかに若い世代にバトンタッチできるかという想いでつくってきた」と語る。東京国立近代美術館という舞台を意識しながら、本展で高畑が遺したものとじっくり向き合いたい。