「高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。」(麻布台ヒルズ ギャラリー)開幕レポート。「火垂るの墓」は反戦映画ではないと語った高畑の哲学とは

東京・麻布台でにある麻布台ヒルズギャラリーで、「高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。」が開幕した。会期は9月15日まで。

文・撮影=大橋ひな子(ウェブ版「美術手帖」編集部) 撮影協力=三澤麦(ウェブ版「美術手帖」編集部)

東京・麻布台でにある麻布台ヒルズギャラリーで、「高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。」が開幕した。会期は9月15日まで。

今年は高畑勲(1935~2018)の生誕90年であり、高畑が大きな影響を受けた太平洋戦争終戦から80年が経過する年であることから、本展の開催が決定した。

高畑は、1960年代から半世紀にわたって日本のアニメーション制作のシーンを牽引したアニメーション映画監督。 三重県生まれ、岡山県育ちの高畑は、東京大学仏文学科卒業後の1959年、東映動画(現・東映アニメーション)に入社。 その後1985年にスタジオジブリの設立に参加し、90年代以降も世界的に前例のない技法を進化させるなど、アニメーション界に大きな影響を与えてきた。

本展は高畑の作品を時代ごとにたどりながら、アニメーターとしての仕事の裏側やその哲学を紐解くものとなる。

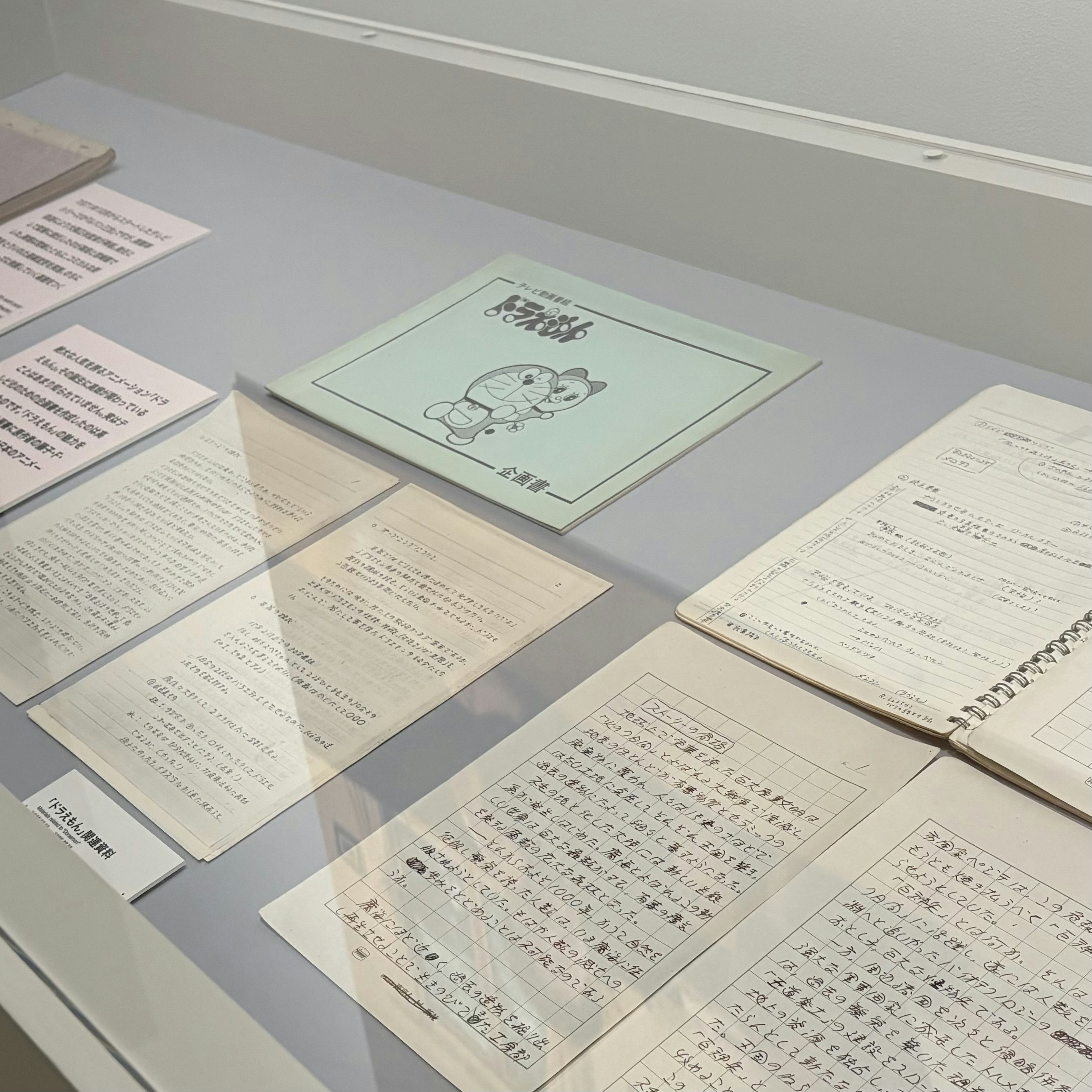

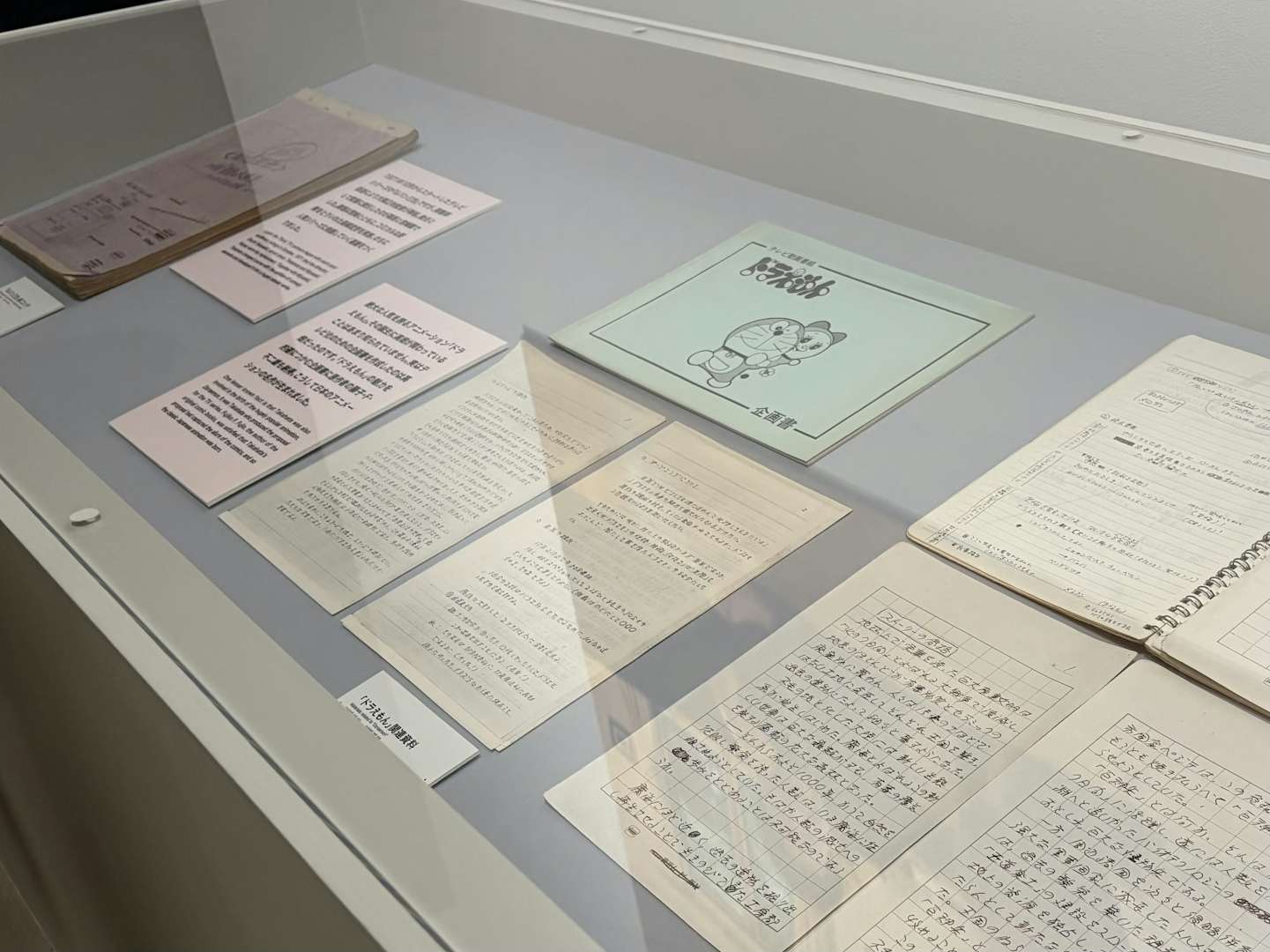

入り口を入ってすぐのところには、高畑勲とアニメーションの歴史の比較年譜がある。あまり知られていない、高畑の「ドラえもん」テレビ化に関する企画書などの貴重な資料とともに、高畑の仕事の幅広さを感じさせるプロローグとなる。

本展は全4章で構成されている。まず最初のチャプター1「出発点ーアニメーション映画への情熱」では、高畑の東映動画時代の作品に焦点が当てられている。

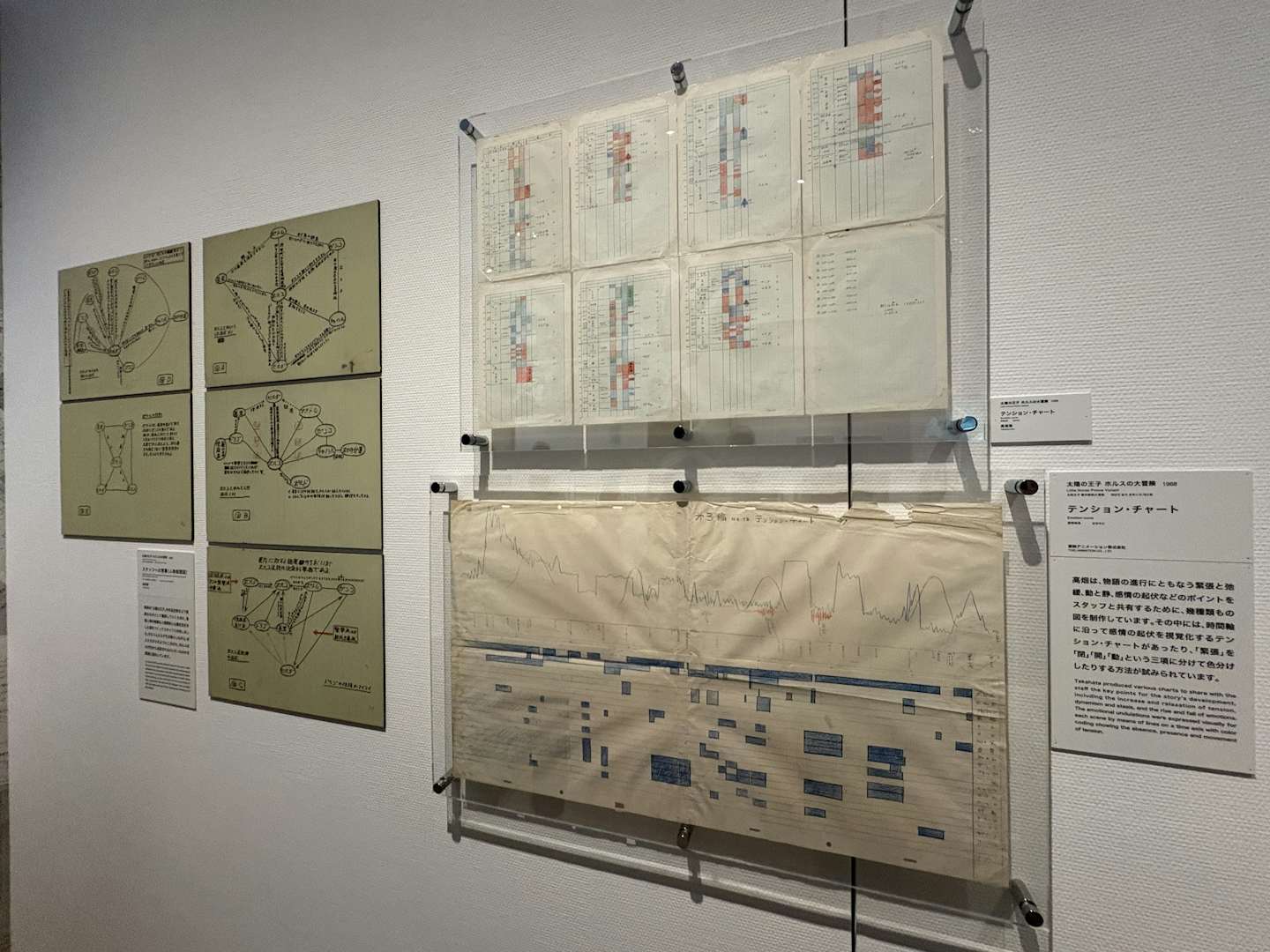

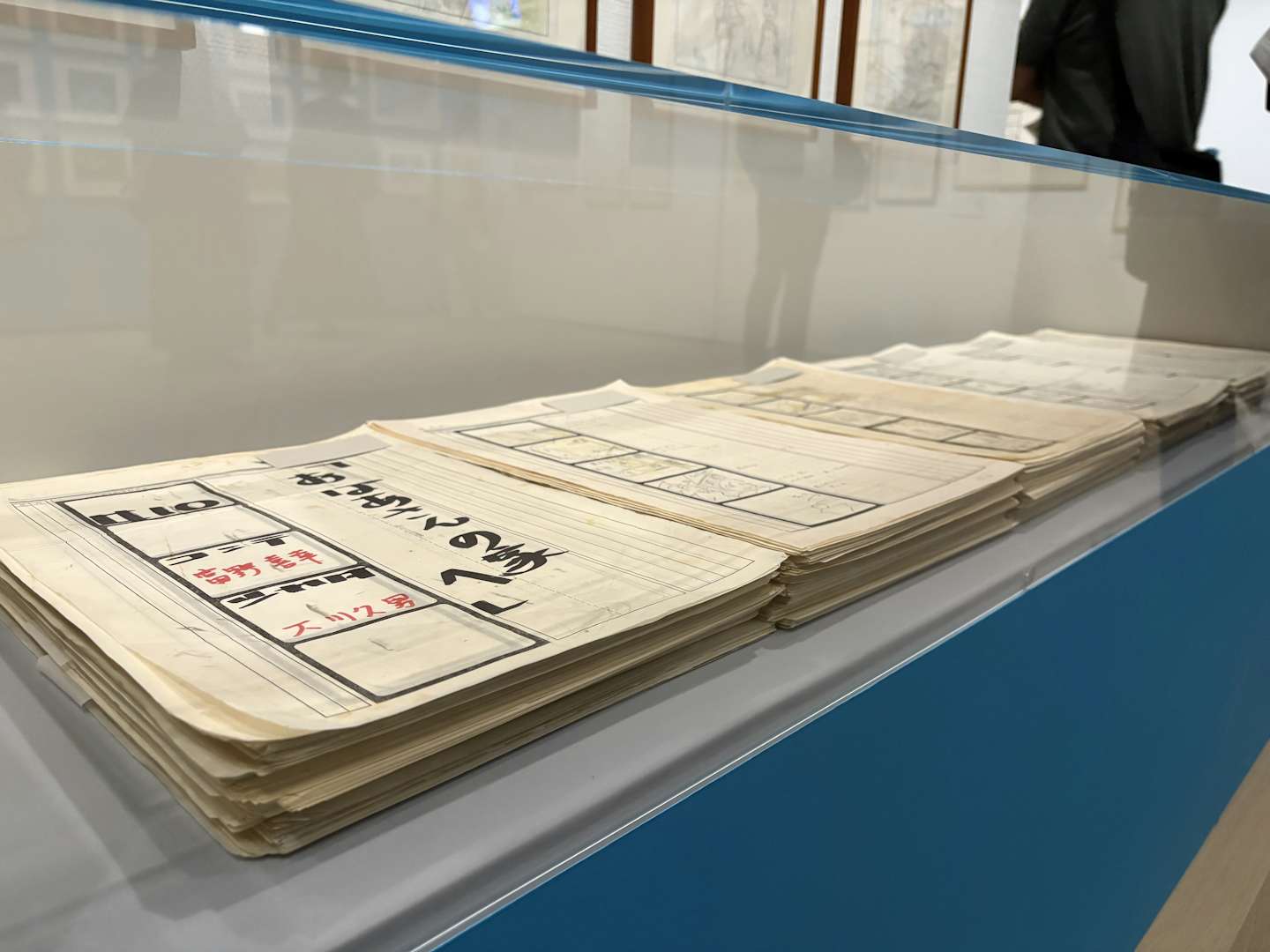

1959年に東映動画に入社し、アニメーションの演出家を目指していた高畑。演出助手時代に手がけた「筹と学気」(1961)や、新人ばなれした技術とセンスがあらわになるテレビシリーズ「狼少年ケン」(1963〜1965)に加え、劇場用長編初演出(監督)となった「太陽の王子ホルスの大冒険」(1968)が紹介される。

「太陽の王子ホルスの大冒険」の制作には、作画監を務めた大塚康生のほかに、森康二、宮崎駿、小田部羊ーなど、後の高畑作品に関わる多くのスタッフが参加している。高畑は、分業が避けられないアニメーション制作の現場において、作業の全体を見渡せる者と、そうでない者との間に序列が生まれることを問題視していた。そこで皆が平等に作品参加できるようなシステムを構築すべく、企画、脚本、演出、キャラクターデザイン等に動画作画家の意見や絵柄が反映できるような仕組みをつくるなど、集団制作における新しい試みを行っていた。

続いて、チャプター2「日常生活のよろこびーアニメーションの新たな表現領域を開拓」では、高畑が東映映画を去った後の作品に焦点が当てられる。

「パンダコパンダ」(1972)「アルプスの少女ハイジ」(1974)「母をたずねて三千里」(1976)「赤毛のアン」(1979)という誰もが知る名作のテレビシリーズ。毎週1話を完成させなければならないという時間的な制約があるにもかかわらず、高畑のプロ意識と、実現に向けてともに尽力した仲間のおかげで、1年間52話の生き生きとした人間ドラマをつくりあげた。

とくに、アルプスの大自然とフランクフルトを舞台に、ハイジやおじいさん、クララ、ペーターが織りなす日常生活の喜びや悲しみを描き出した「アルプスの少女ハイジ」では、すべての回に、演出・高畑、画面構成(レイアウト)・宮崎駿、作画監・小田部羊ーが携わる豪華な制作体制。

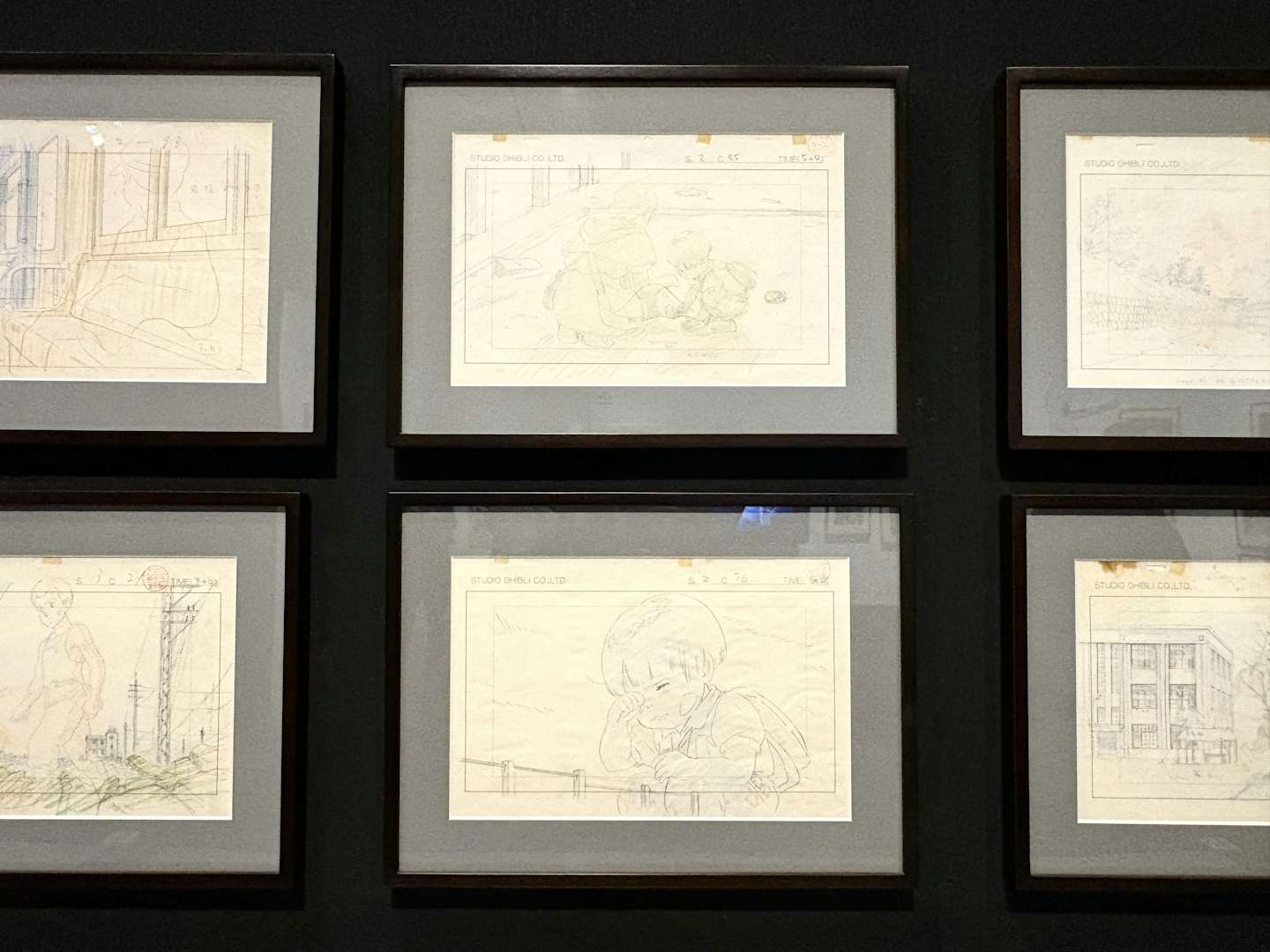

なかでも、高畑が考え宮崎が実践した「レイアウトシステム」は、のちのアニメーション制作現場に大きな影響を与えた。レイアウトとは、絵コンテで大ざっぱに決められた画面をもとに、各カットの画面を設計したもの。キャラクターの位置や動き、背景、カメラワークなど、すべてがこの段階で決められるため、アニメーション制作の肝といっても過言ではない。

アニメーションでは、実写映画で起こりうる偶然の1シーンは存在せず、すべてが0から綿密に設計されつくり上げられているという、当たり前のように見えてじつはとんでもない事実を、改めて認識する機会となる。

またこれらの作品に通底して、衣食住や自然との関わりといった日常生活を丹念に描写する高畑の姿勢も感じられる。ハイジの設定ノートにはヤギの生態やチーズづくりに関するメモもあり、その細かさには目を見張るものがある。実際に高畑が書いたメモを覗き込むと、ある種の狂気すら感じるだろう。

そしてチャプター3「日本文化への眼差しー過去と現在との対話」では、映画「じゃりン子チエ」(1981)「セロ弾きのゴーシュ」(1982)以降の、日本を舞台にした作品に特化していた時期を取り上げる。ちょうどこの時期の、1985年にはスタジオジブリの設立に参画している。そこで生まれたのが、「火垂るの墓」(1988)「おもひでぽろぽろ」(1991)「平成合戦ぽんぽこ」(1994)という日本の現代史に注目した作品群だ。日本人の戦中・戦後の経験や、「里山」という日本の自然やそれにまつわる文化・風土に着目した作品が誕生した。

本展のメインビジュアルに使われている「火垂るの墓」という作品は、野坂昭如の小説が原作となっているが、高畑は自ら脚本も手がけている。高畑は、この主人公清太に現在の子供を重ね合わせ、未来に起こるかもしれない戦争に対して想像力を養う物語に仕立て直すことをねらいとしていた。原作にはない、幽霊と化した兄妹が現在の日本を見つめるシーンを加えるといったシナリオは、そういったねらいをもとにつくられた。

また本展の目玉のひとつと言えるのが、この「火垂るの墓」のセクションで紹介されている、庵野秀明が担当した「火垂るの墓」のカットである「重巡洋艦摩耶(まや)」のハーモニーセルだろう。じつはこの展覧会の開催が決まったタイミングで偶然にも発見されたものとなっており、本展で初公開されている。

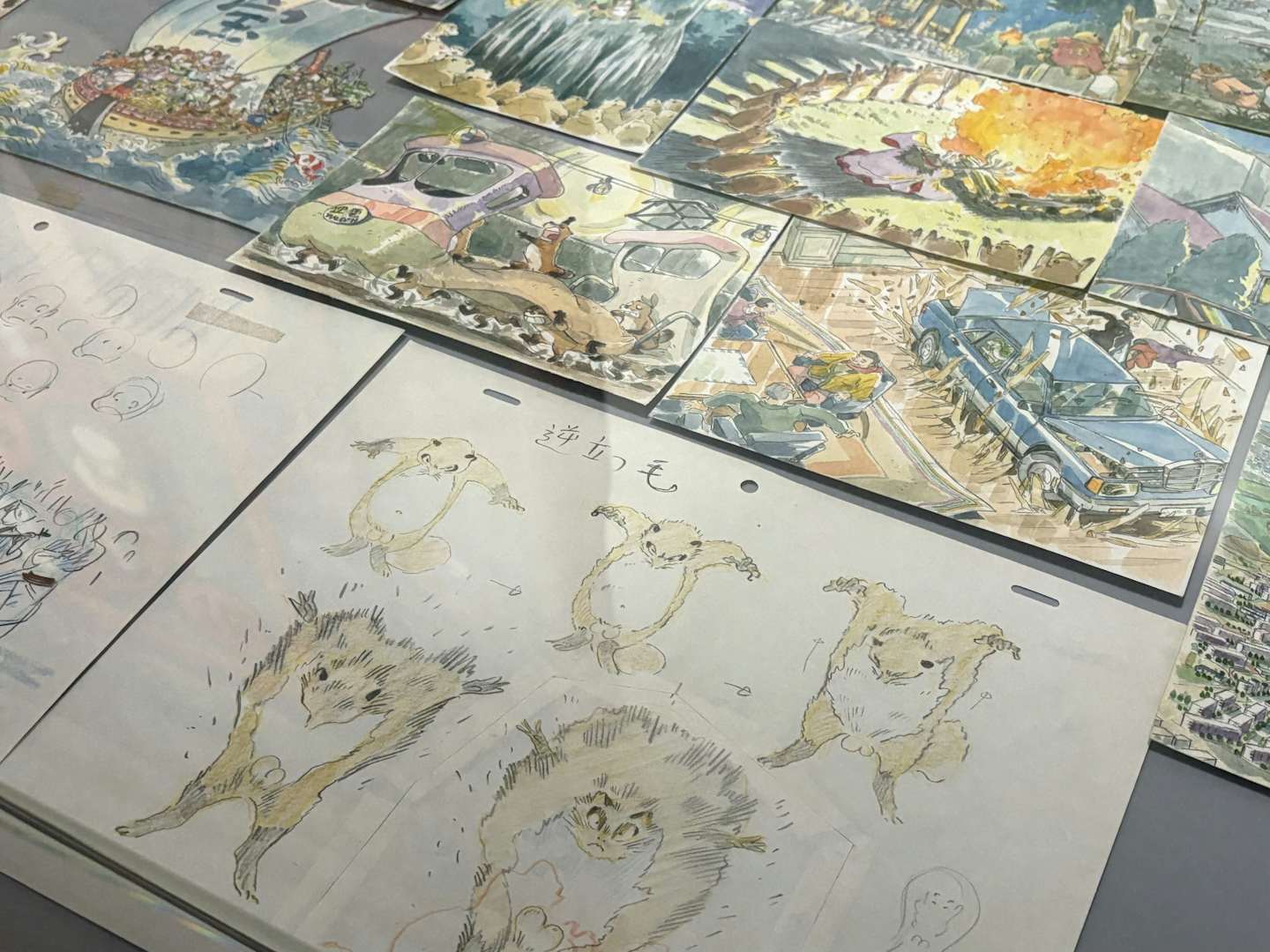

「平成合戦ぽんぽこ」のセクションでは、百瀬義行と大塚伸治による大量のタヌキのイメージボードが印象的だが、やはり本作においても高畑の綿密なリサーチが行われている。タヌキの生態、日本人とタヌキの関わりを示す民俗や文化、さらにはタヌキが棲息する多摩丘陵の里山の保護活動までをまとめた「たぬき通信」と題した企画ノートを高畑は執筆している。本作は、宅地造成によって住処をなくしたタヌキたちの抵抗の物語であるが、これは実際に多摩丘陵で起きた現実のことで、のちに高畑は「この映画は記録映画だと思っている」と語っている。

最後のチャプター4「スケッチの躍動ー新たなアニメーションへの挑戦」では、高畑が90年代に挑戦した、人物と背景が一体化したアニメーションの新しい表現スタイルに着目する。その模索の成果は「ホーホケキョ となりの山田くん」(1999)と「かぐや姫の物語」(2013)に結実する。

会場では、高畑にとって最後の作品となった「かぐや姫の物語」の制作風景を撮った動画が流れている。そのなかで高畑は、手振り身振りでキャラクターの動きを説明する。制作過程で、均一で綺麗すぎる線に整えられてしまうアニメーションらしいアニメーションが嫌いだったと話す高畑は、線そのものが躍動する美しさを残すための新しい表現を探求。あえて背景も塗り残しをつくることで、人間の想像力が働く余白を生み出した。自らが築いてきた表現を、さらに乗り越え続けるその姿勢を、一貫して感じることができる展示となっている。

太平洋戦争から80年という節目であることから、「火垂るの墓」に注目しつつ、高畑の作家人生を紐解く本展。「火垂るの墓」に関しては、生前高畑は反戦映画ではないと説明していたという。たんなる唯一解を提示するだけの作品をつくってきたわけではないという高畑の哲学が、そんな言葉からも感じられる。

高畑の長男・高畑耕介いわく、「高畑作品は、主人公からあえて距離をとりありのままを描き出すことで、人としての弱さや善悪が同居する人間像にむしろリアルが宿り、人々の共感を生んできた」。改めて、高畑の制作にかける思いや哲学を知ったうえで、作品を通して我々一人ひとりの生き方を考えるきっかけとしたい。