特別展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」(大阪市立美術館)開幕レポート。家族の強い絆と意志が紡いだもの

大阪市立美術館で、特別展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が開幕した。会期は8月31日まで。

文・撮影=大橋ひな子(ウェブ版「美術手帖」編集部)

大阪市立美術館で、特別展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が開幕した。担当学芸員は弓野隆之(大阪市立美術館 主任学芸員)。会期は8月31日まで。

いわずと知れたフィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)。彼の画業を世の中に広めたのは一体誰なのか。本展は、いままで光が当たることの少なかった、フィンセントを世に広めたファン・ゴッホ家と、その家族が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てたものとなる。なお本展は、東京都美術館、愛知県美術館に巡回する予定だ。

初期よりフィンセントの画業を支え、その大部分の作品を保管していたのは弟テオドルス・ファン・ ゴッホ(以下テオ)である。ただ、兄の死の半年後にテオも生涯を閉じ、その妻ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル(以下ヨー)が膨大なコレクションを管理することになる。ヨーは義兄であるフィンセントの作品を世に出すことに人生を捧げ、画家として正しく評価されるよう奔走した。

さらにテオとヨーの息子フィンセント・ウィレムは、コレクションを散逸させないためにフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立し、美術館の開館に尽力。100年後の人々にも自らの絵が見られることを期待したフィンセントの夢が今日叶えられた背景には、家族の莫大なサポートがある。

本展では、ファン・ゴッホ美術館の作品を中心に、ファン・ゴッホの作品30点以上に加え、日本初公開となるファン・ゴッホの貴重な手紙4通が展示され、初期から晩年までの画業をたどる構成となっている。

第1章「ファン・ゴッホ家の コレクションからファン・ゴッホ美術館へ」では、フィンセントのコレクションを継承し、その作品を世界へ広めることに貢献した3人の家族、テオ、ヨー、フィンセント・ウィレムが、フィンセントと並列するかたちで紹介されている。今まで数多くのゴッホ展が開催されてきたが、展覧会の冒頭で、作家であるフィンセントと同等に家族を並べ紹介するという展示方法は大変珍しく、本展がいかに「家族」に着目しようとしているかを感じることができるだろう。

続いて第2章「フィンセントとテオ、ファン・ゴッホ兄弟のコレクション」では、フィンセントとテオの2人が当時コレクションしていた作品が紹介される。彼らはともに十代半ばから画廊で働いており、身近にグラフィック・アートに触れて過ごしていた。さらに版画(オリジナル、複製含む)を買い、ときに贈り合うといったこともしており、2人が生きた時代の雰囲気を想像するきっかけになるだけでなく、フィンセントの芸術を理解する大きな手がかりとなる。

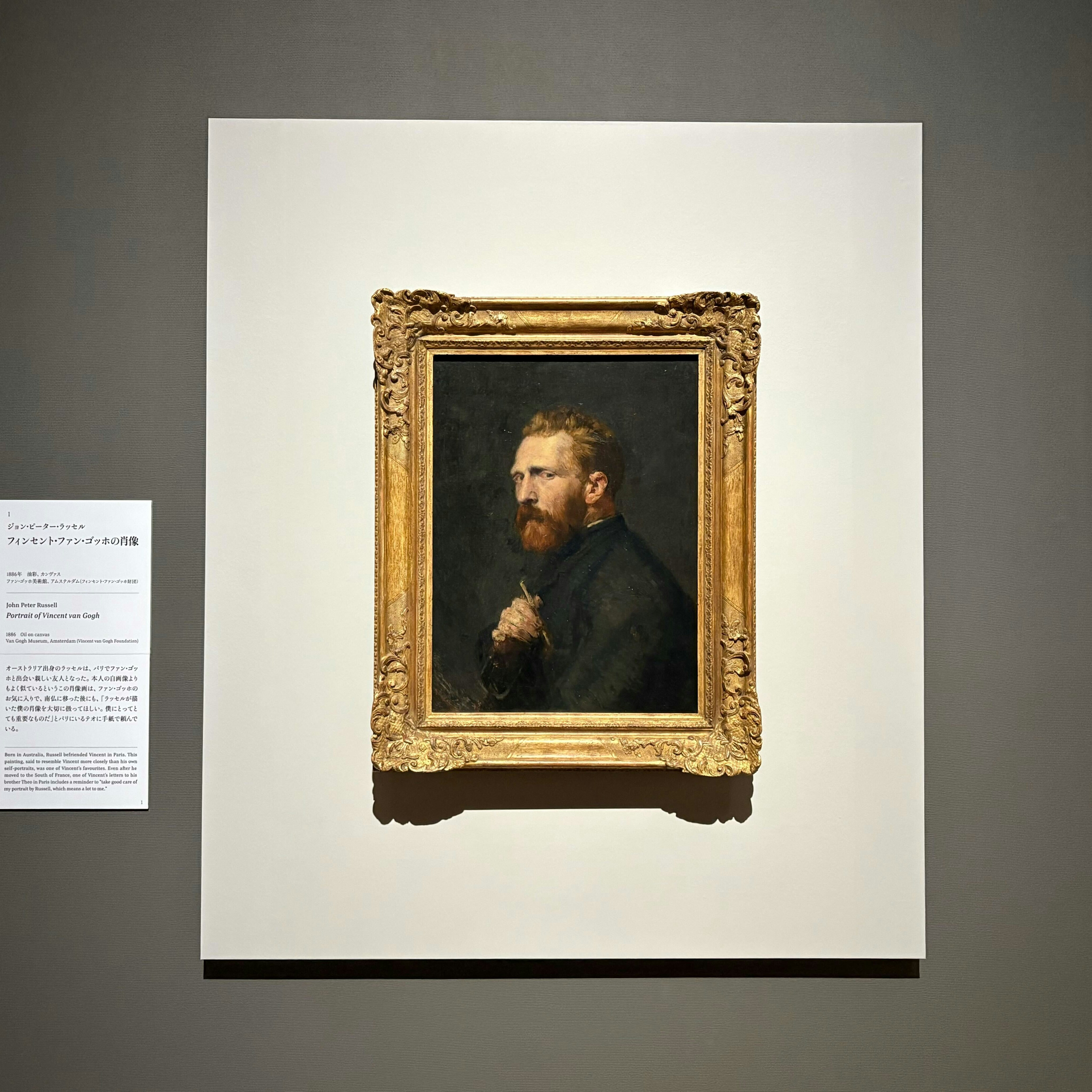

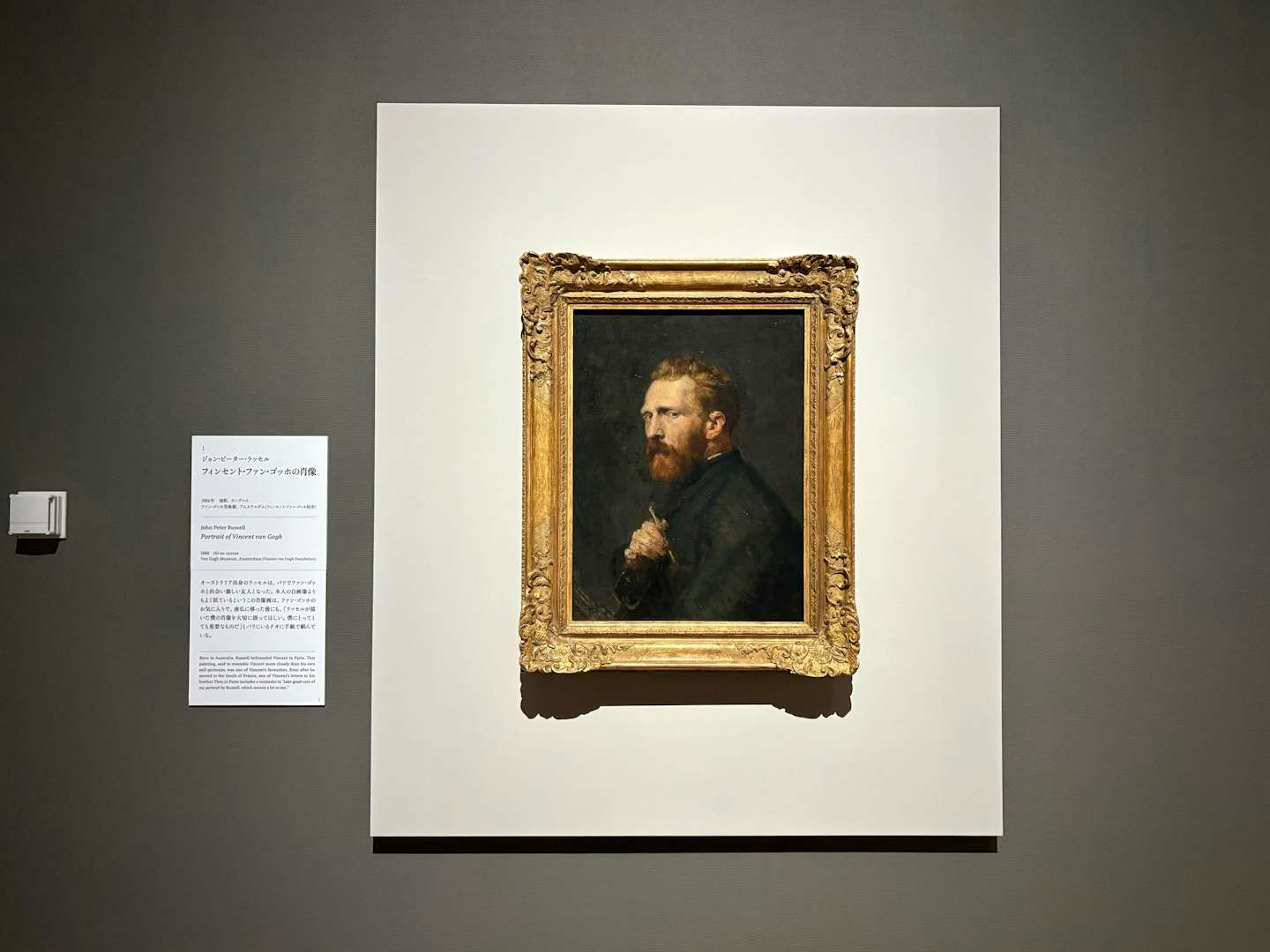

なかでも、オーストラリア出身の画家・ジョン・ピーター・ラッセルによる《フィンセント・ファン・ゴッホの肖像》は、フィンセントのお気に入りの作品。南仏に移った後も、大事に扱って欲しいとパリにいるテオに向けて頼んだ手紙が残っている。

第3章は「フィンセント・ファン・ゴッホの絵画と素描」。本章では、フィンセント・ファン・ゴッホが画家になる決意をしてから、その生涯を閉じるまでのわずか10年の間に残された作品たちが、おおよその時系列に沿って、制作された土地を明確にしながら紹介される。

フィンセントは1880年、27歳のときに画家になる決意をする。最初はオランダの主にハーグで、3年間ほど素描の腕を磨いた。その後ニューネンに移り、油彩画に取り組み始める。1885年に制作した《小屋》はこの時代に手がけたもののなかでも最重要作といわれている。農村のわらぶき屋根というモチーフによって人々の生活を描いた作品。数年後にサン=レミで描いた作品にも、このわらぶき屋根が登場する。

ここで展示は第2会場へ続き、フィンセントがパリで制作した作品が展覧される。フィンセントは1886年にパリに出ると、自らの表現が時代遅れであることに気づき、新しい筆づかいと色彩表現を取り入れ、独自の様式を生み出していく。

今回のメインビジュアルである《画家としての自画像》はこのパリ時代に描かれている。じつはこの自画像は、ヨーが、もっとも出会った頃のフィンセントに似ていると回想した作品。病気や健康不良の話を聞かされていたからか、思ったよりそのフィンセントの姿は健康的に見えたとヨーはのちに述べている。いっぽうフィンセントは、妹に宛てた手紙で、まるで死神のような顔だといった内容が書かれている。同じ自画像について語っているにもかかわらず、まるで正反対の意見である点も興味深い。

そしてフィンセントは、1888年2月にアルルへ移動し、ここで1年3ヶ月のときを過ごす。アルルで制作された《種まく人》は、西洋美術にはなかった新しい表現に影響されている部分が散見される。フィンセントの画業が語られる際に欠かせない浮世絵との関係が、この作品のなかでも確認できるだろう。画家・ゴーギャンとの共同生活を始めたのもこのアルルという土地だが、病のせいもあり耳を切り落とす衝撃的な出来事を起こし、サン=レミ=ド=プロヴァンスに移動する。ここでは療養をしながらも制作を続け、フィンセントはさらに自らの表現様式を確立していく。

そして1890年5月にオーヴェール=シュル=オワーズに移動するが、3ヶ月の滞在ののち、自らの胸部をピストルで撃ち、7月29日に37歳で息を引き取る。

制作年を問わず、ファン・ゴッホ家が受け継いできたフィンセントの200点を超える絵画、500点以上の素描・版画は、現在ファン・ゴッホ美術館に保管され、世界最大のファン・ゴッホ・コレクションとなっている。本章では、そんなファミリーが守ってきたフィンセントの作品とゆっくり対峙することができる。

そして第4章「ヨー・ファン・ゴッホ= ボンゲルが売却した絵画」では、ヨーがどのようにフィンセントを世に広めたかがわかる貴重な資料が展示される。

ヨーはテオと結婚する前、とくに美術に縁があったわけではないが、夫テオの死後も近現代美術に関する知識を身につけ、受け継いだ膨大な数の作品の売却を開始。売却の背景には親子が生計を立てるためだけでなく、フィンセント・ファン・ゴッホの評価を確立するという大きな目的があった。

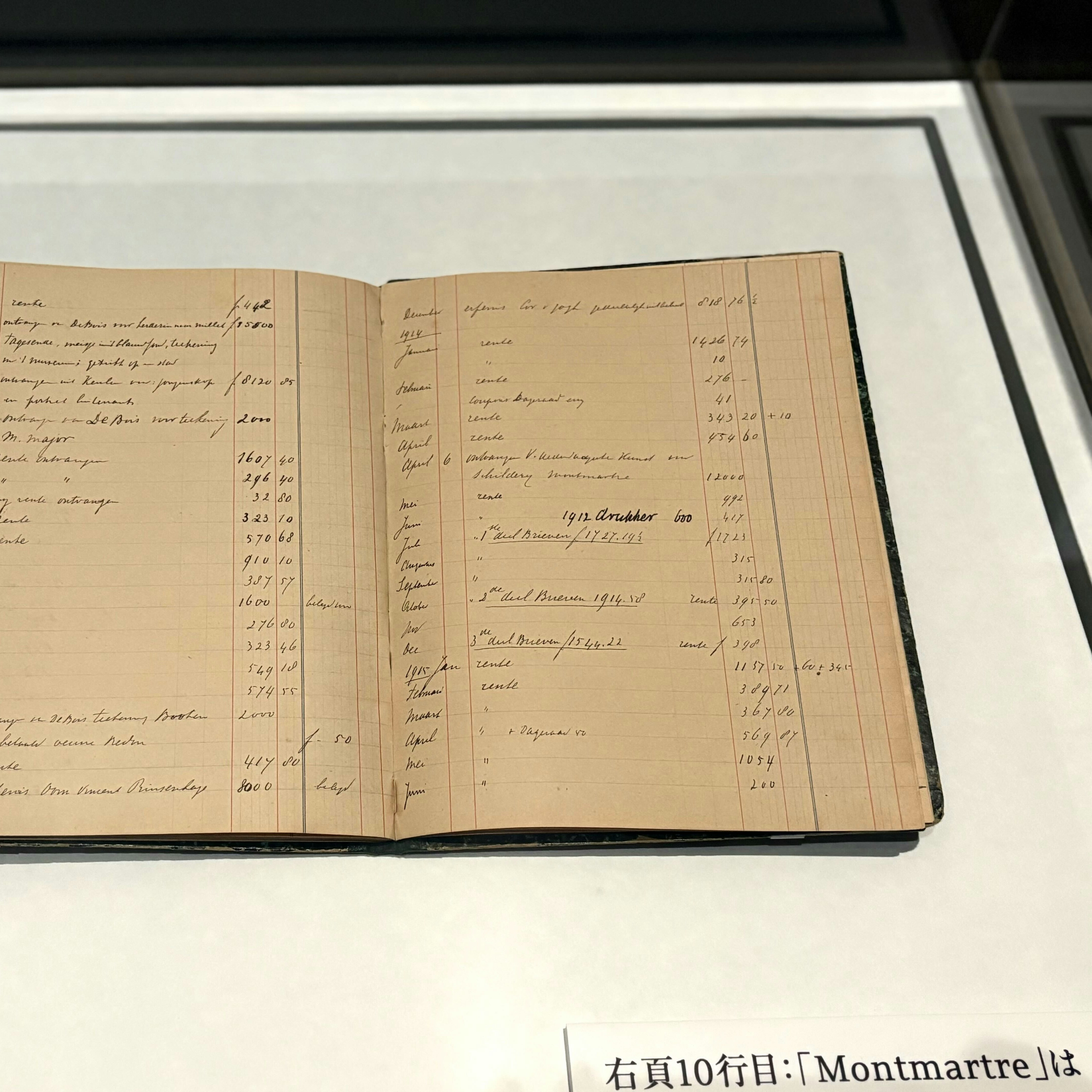

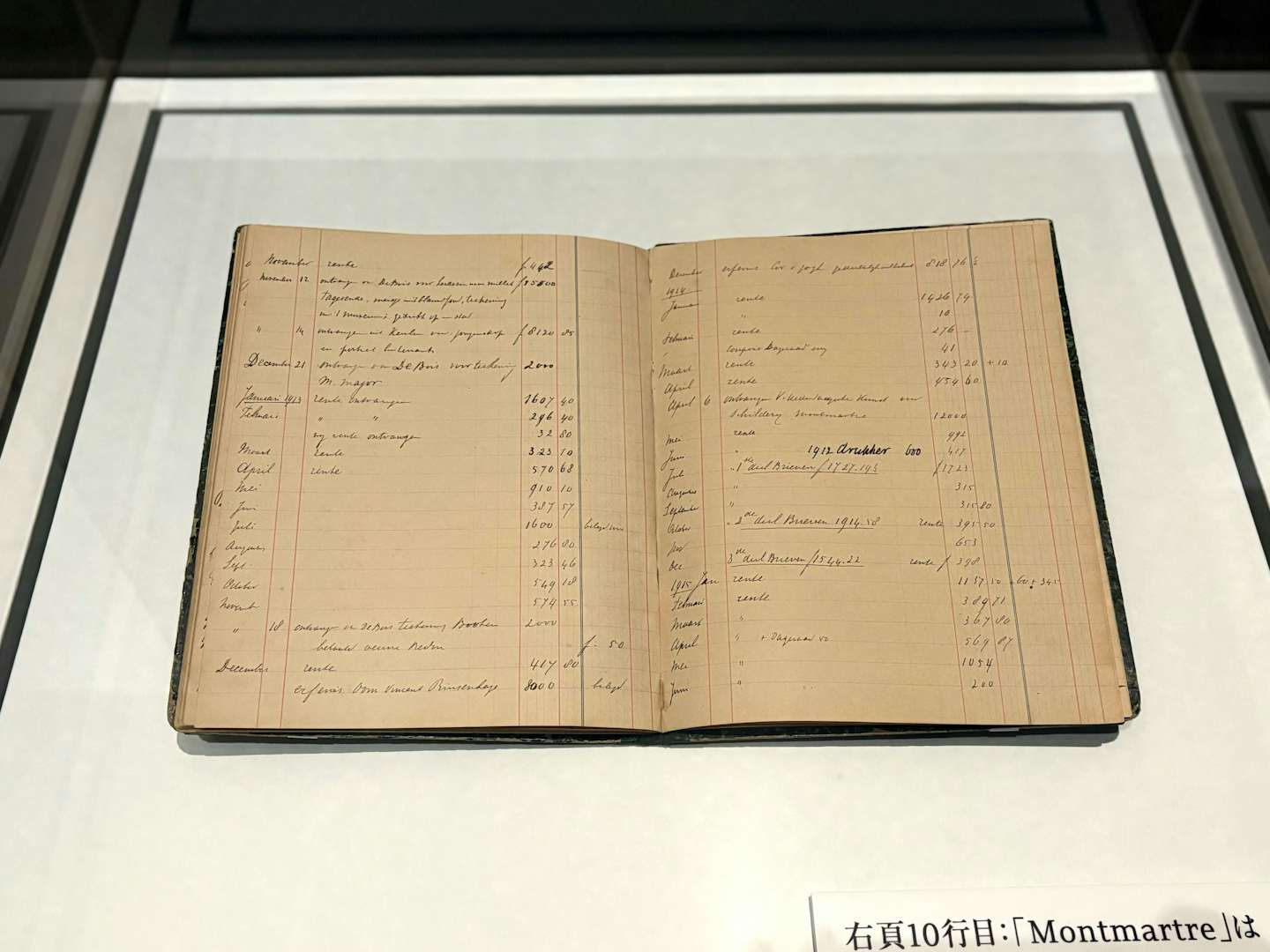

そんなヨーの尽力を明らかにするのが、テオとヨーの会計簿である。最初はいわゆる「家計簿」のような使われ方をしており、日常生活にまつわる収支が記載されていたが、テオの死後は作品の売却についても記されるようになった。どの作品をいつ誰にいくらで売却したのか、といった生々しい記録が残され、のちのファン・ゴッホ研究に大いに役立った貴重な資料だ。会計簿を見ればいかにヨーが几帳面で、そしてフィンセントの作品を世の中に広めるために意志を持って動いていたのかが窺い知れる。

そして、本展は「ゴッホ展」であるにもかかわらず、一章丸ごとを使って、義理の妹であるヨーが主役に選ばれている点は改めて特筆すべきことだろう。いままで光が当たることはなかったが、間違いなくヨーがいなければフィンセントは今のように世の中に広まってないと考えれば、今回ヨーが取り上げられたという事実は、時代の潮目が変わってきたと考えてもいいだろう。

最後の第5章「コレクションの充実 作品収集」では、フィンセント・ファン・ゴッホ財団の拡充され続けているコレクションに注目したものだ。1980年代後半から1990年代前半にかけて、寄付や寄贈も受けながら、ときにはファン・ゴッホ作品が加わることもあったという。

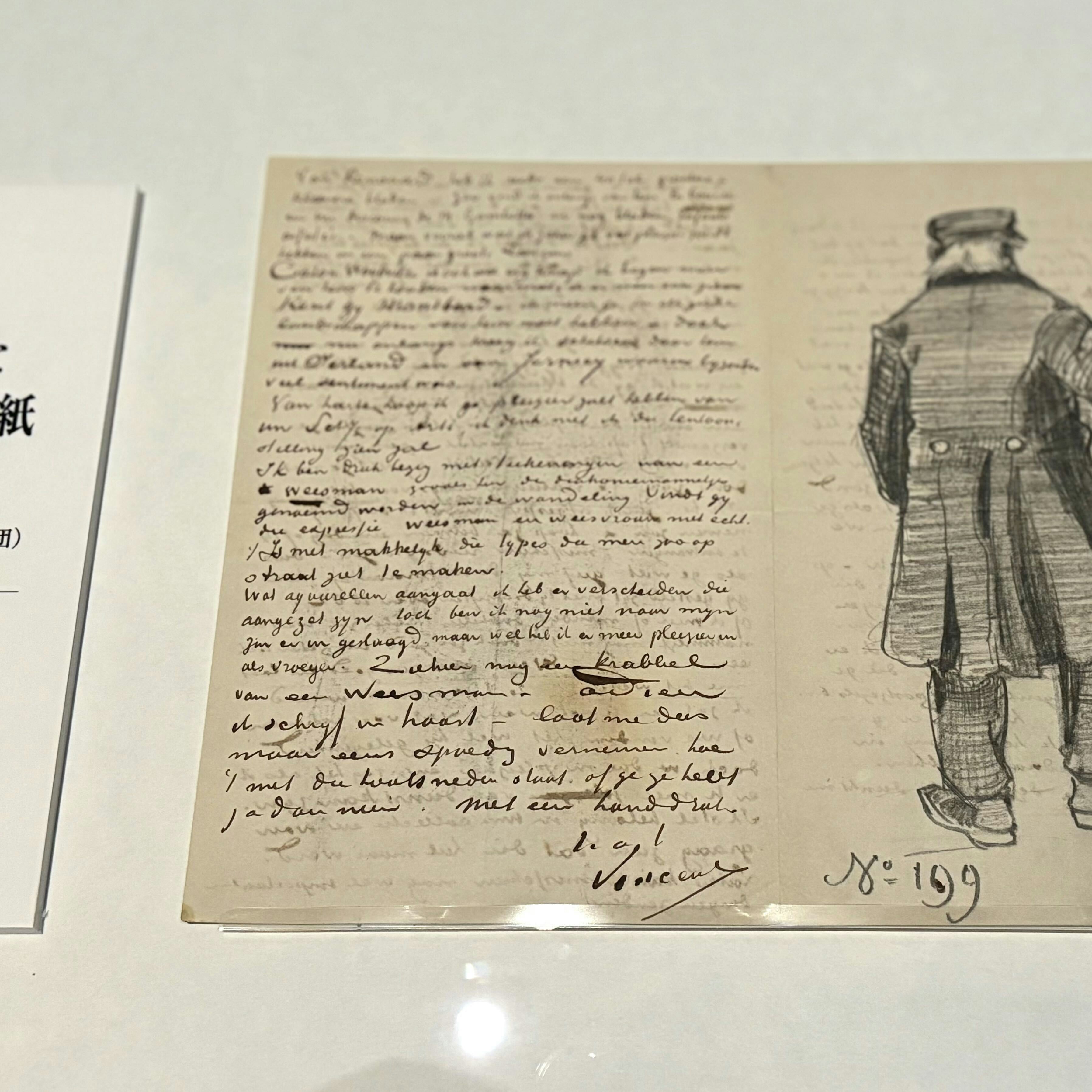

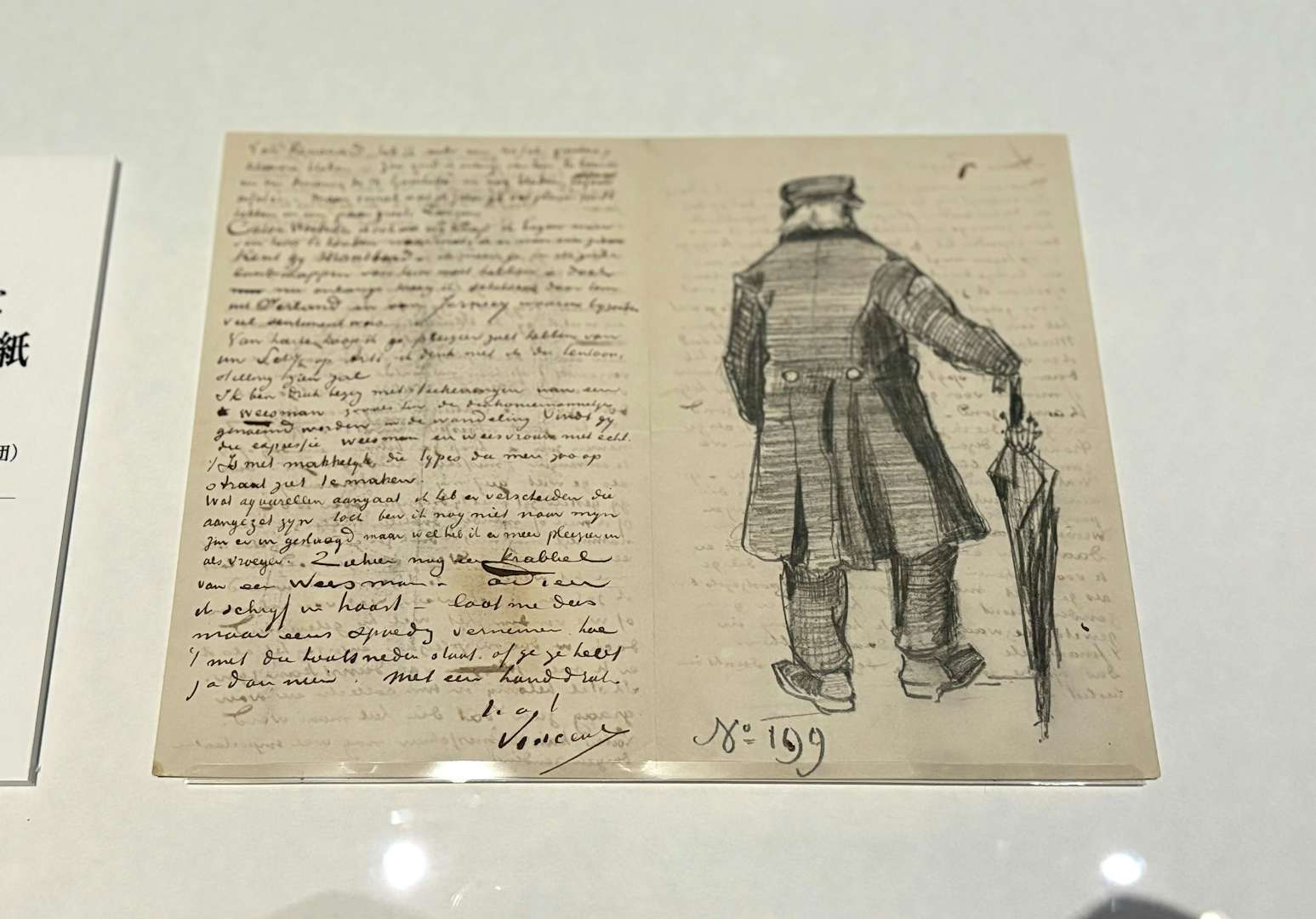

なかでも、フィンセント・ファン・ゴッホの手紙である「傘を持つ老人の後ろ姿が描かれたアントン・ファン・ラッパルト宛ての手紙」は、ファン・ゴッホがブリュッセルで出会った先輩画家であるファン・ラッパルトに宛てた手紙だ。ファン・ゴッホの手紙には質の悪い紙が使われていることが多く、また色褪せしやすいインクで書かれているため、実物が展示されることはめったにない。今回の出品は極めて貴重な機会だといえる。

またフィンセントに影響を受けたという後世の作家の作品もコレクションしており、あらゆる角度から広く深くフィンセントを理解し、彼にまつわるすべてを守り繋いでいくという財団の強い意志と柔軟な姿勢が伝わってくる。

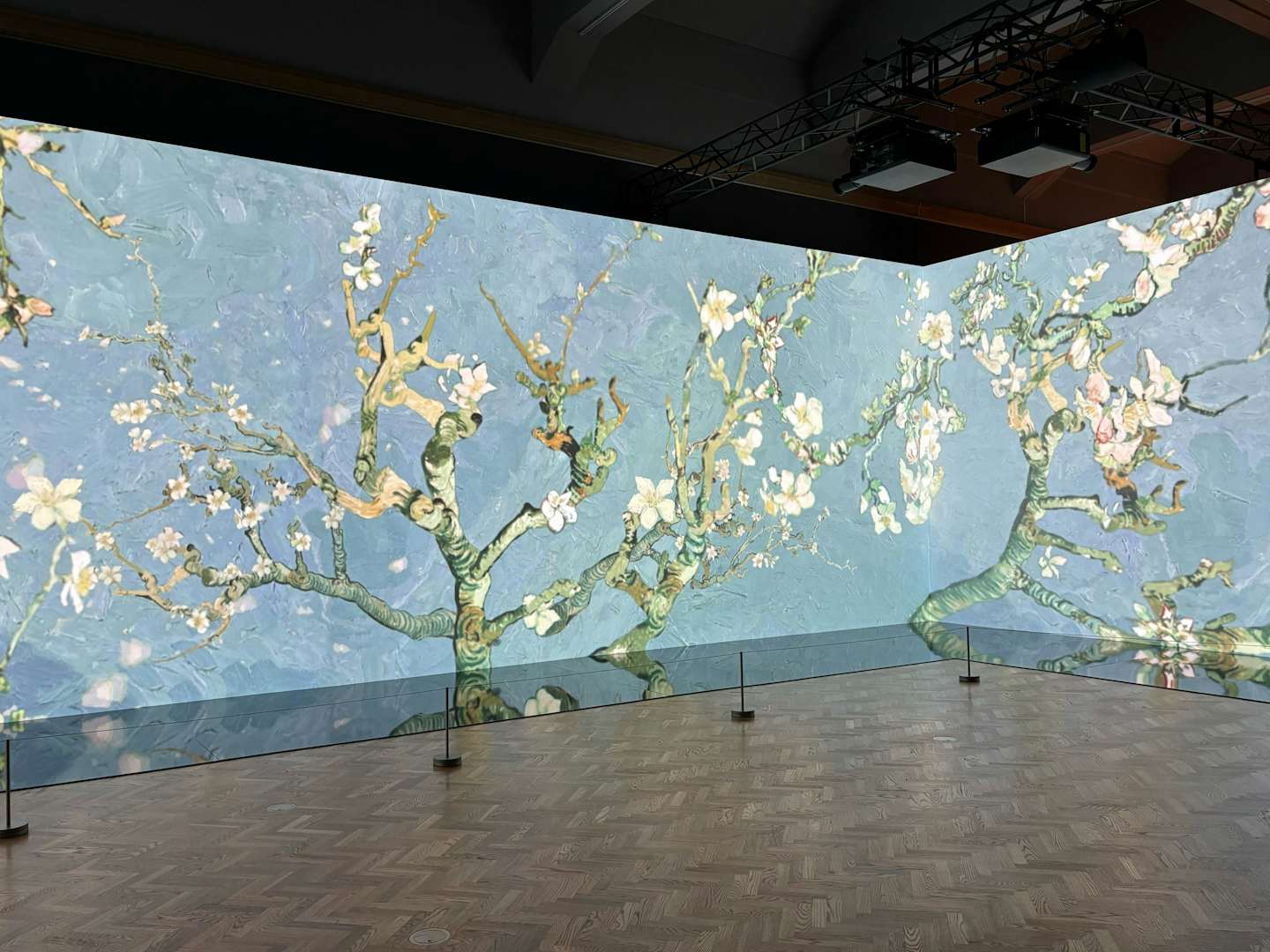

そして会場の最後には、幅14メートルを超えるイマーシブ・コーナーが登場。巨大モニターで《花咲くアーモンドの木の枝》など、ファン·ゴッホ美術館の代表作を高精細画像で投影するほか、3Dスキャンを行ってCGにした《ひまわり》(SOMPO美術館蔵)の映像も紹介されている。

大阪市立美術館館長の内藤は次のように語る。「ヨーやフィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホがいなければフィンセントはこうはなっていなかった。孤独に見えるフィンセントは、じつは家族にとても恵まれていたのだということを知ってもらえたら」。フィンセントの作品世界に浸りながら、そのファミリーが守り繋いできた強力な絆と確固たる意志に思いを馳せたい。