「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」開幕レポート。アートとの偶然の出会いを通じて「環境」について思考する

神戸・六甲山上を舞台にした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」が8月23日に開幕した。その見どころをレポートする。

文・撮影=大橋ひな子(ウェブ版「美術手帖」編集部)

神戸・六甲山上を舞台にした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」が開幕した。会期は8月23日〜11月30日。

本芸術祭は、2010年から神戸・六甲山で始まり、年1回という短いスパンでの開催を実現しながら、今年で16回目を迎える。これまでに延べ580組以上のアーティストが参加しており、今年も総合ディレクターはインディペンデント・キュレーターの高見澤清隆が務める。会期は8月23日〜11月30日。

今回のテーマは「環境への視座と思考」。かつて六甲山は、樹木などの天然資源の乱用により荒廃した過去があるが、先人たちの努力により緑豊かな環境を取り戻し、新しい生態系が生まれつつある。そんな歴史のある六甲山で、自然、歴史、文化、さらには社会をも含む「環境」に、アートを通じて改めて思考するきっかけをつくることを目指している。

参加数過去最多となる全61組のアーティストは次の通り。

Arist in Residence KOBE (AiRK)、池ヶ谷陸+林平+上條悠、イケミチコ、石島基輝、乾久子、岩崎貴宏、Winter/Hoerbelt(ヴィンター/ホルベルト)、植田麻由、nl/rokko project、岡田裕子、岡留優、長雪恵、小谷元彦、開発好明、鍵井靖章、風の環、川原克己、川俣正、北川太郎、北村拓也、C.A.P.(芸術と計画会議)、倉知朋之介、佐藤圭一、さとうりさ、さわひらき、松蔭中学校・高等学校 美術部、白水ロコ、studio SHOKO NARITA、須田悦弘、園田源二郎、髙野千聖、髙橋匡太、髙橋銑、髙橋瑠璃、田中望、チャール・ハルマンダル、遠山之寛、Trivial Zero、ナウィン・ラワンチャイクン+ナウィン・プロダクション、中村萌、奈良美智、西田秀己、西野達、パインツリークラブ、船井美佐、ヘルマン・ファン・デン・マウイセンベルグ、堀尾貞治×友井隆之、堀園実、マイケル・リン、三梨伸、村上史明、村松亮太郎/NAKED,INC.、山羊のメリーさん、やなぎみわ、山田愛、山田毅、林廻(rinne)、reiko.matsuno、渡辺志桜里、WA!moto."Motoka Watanabe”、<特別展示>Michele De Lucchi(ミケーレ・デ・ルッキ)。

本芸術祭は、標高931メートルの六甲山を舞台に、9つのエリアに分かれて展開されている。それぞれのエリアから作品をピックアップして紹介する。

六甲ケーブル(六甲ケーブル下駅・山上駅)

まず観光・登山で六甲山の山頂へ向かう玄関口となる六甲ケーブル。ここは麓の「六甲ケーブル下駅」と山上の「六甲山上駅」の間を繋ぐ路線だ。この場所で展開されるのは、須田悦弘の《ササユリ, ノブドウ, リンドウ》。駅舎のなかに3点の作品が設置されているが、パッと見ただけでは見つけることは難しい。よく目を凝らして探してみると、数センチメートルしか開かない小さな扉の向こうにササユリの立体作品を見つけることができる。

天覧台

続いて、六甲山の代表的な眺望スポットである天覧台エリア。700メートル近い標高にある天覧台からは素晴らしい神戸の景色を眺望できる。ここに設置されているのは、山田毅の《自動れきしはんばいき》。山田は京都を拠点に活動しており、ユニット「副産物産店」、フリーペーパーを扱う書店「只本屋」などのプロジェクトを手がける。本作では「六甲山の歴史を売る」というコンセプトのもと、廃材でつくった小屋の中で、六甲山のあらゆる場所で収集したものを販売している。参加者は、「購入して持ち帰る」という行為によって六甲山の歴史を自身の生活に持ち込むことになる。

また、インド系タイ人のアーティストであるナウィン・ラワンチャイクン+ナウィン・プロダクションの《神戸ワーラー》もこのエリアに出展されている。神戸市北野町でのリサーチにより制作された本作は、移民が集まる土地柄による神戸の多文化性になぞらえてつくられた。大きな油彩画には、過去から現在にかけて神戸と海外を行き来した様々な人々や文化の様子が描かれている。また、そこに登場する人々が六甲山の神様にむけた手紙を読み上げる映像作品や、神戸の未来にむけたワークショップも開催され、複数のメディウムによる作品展開が見られる。なお本作は、ナウィンの娘との初の共同制作となっている。

兵庫県立六甲山ビジターセンター(記念碑台)

六甲山の歴史、植物などについて学ぶことができる「兵庫県立六甲山ビジターセンター(記念碑台)」の周辺にも作品が並ぶ。

岡留優の《別荘》は、避暑地として知られる六甲山で発展した別荘文化に着想を得ている。会期中、実際のサイズの6分の1のスケールでつくられた別荘を模したドールハウスを、2週間に1回の頻度で岡留が中身を紹介するパフォーマンスが行われる。パフォーマンスはライブ配信され、公式サイトのイベントページからも見ることが可能だ。

石島基輝は、機械式時計を再構築した《風の中のClock systems》を展開。過去人々は太陽光や風などの自然物から時間を認識していたが、機械式時計が誕生したことで人工物によって時間を判断するようになった。それを人間中心的な意識のはじまりだと考える石島は、機械式時計を解体し、風で動くインスタレーションに生まれ変わらせた。

ミュージアムエリア(ROKKO森の音ミュージアム、新池、六甲高山植物園)

そして本芸術祭のなかでも、作品数がもっとも多いミュージアムエリアへと続く。ROKKO森の音ミュージアムに展示されるのは、本展のキービジュアルにもなっている奈良美智の《Peace Head》。本作品の原型は、作者の手の中で造形された手跡の残る粘土だ。「傲慢になりがちな人間は、より大きな存在である自然のなかの一部である」というメッセージが込められた本作は、東日本大震災を契機に、耐久性のあるブロンズやアルミニウムという素材での制作を開始した奈良作品を、神戸で起きた震災から30年が過ぎた今年にこそ迎えるべきだ、という思いから展示が決まったものである。本作は六甲山のシンボルとなり、今後常設展示される。

またこのエリアには、野外アートゾーンと呼ばれる2023年に整備された会場もある。会期を問わず年間を通じて作品を常設公開しており、各作品は設置から3年後に新しい作品と入れ替わる。

三梨伸による《プリンセス ドリアンとその一族》は、会場ができた2023年から展示されている。その土地の素材を使って制作する三梨は、本作を焼成された陶土でできた人型と球形のオプジェ、そして本御影石で構成する。本作は毎年その規模を拡大しており、中央に設置されたサンバチームのダンサーを模した「プリンセス ドリアン」の周りには、仲間がさらに加わり華やかな様相となっている。

昨年より展示されている髙橋瑠璃の《2人の秘密の時間を過ごす》も、昨年よりさらに拡大している。大きな石で顔がつくられているが、目の部分は動くようになっている。展示エリアの左右上下に設置されている本作は、それぞれの視線が交差するように配置されている。

ほかにも、さわひらきの《shadow step》、さとうりさの《こはち》など、森の中で様々な作品に出会うことができる。

このミュージアムエリアにある新池では、川俣正の《六甲の浮き橋とテラス Extend 沈下橋2025》が展開されている。川俣は、パリを拠点に世界各地でプロジェクト行い、建物に木材を張り巡らせる大規模な作品や、制作のプロセスを作品に取り込む「ワーク・イン・プログレス」を実践している。この新池には、2023年に設置したテラスと浮橋に、昨年水中に沈んだ橋が付け加えられ、今年はその沈下橋をさらに延長してテラスを取り囲むような形となった。

そんな川俣の作品を舞台にパフォーマンス作品を展開するのは、京都出身のアーティスト・やなぎみわ。10年に一度しか咲かず、開花後には枯れてしまう大姥百合をコンセプトにした演劇公演《大姥百合(オオウバユリ)》を9月に実施する。2015年から野外劇を手がけるやなぎの作品が、どのようにこの新池の上に繰り広げられるのか、会場で直接目にする必要があるだろう。

ミュージアムエリアのなかの、六甲高山植物園も会場となっている。ここでは山上の冷涼な気候を生かし、世界の高山植物や寒冷地植物、山野草など約1500種を栽培している。植物を見るだけでも十分楽しめるが、ここにも見逃せない作品たちが点在している。

まず最初に出会うのは、楠を使った作品で知られる中村萌の《Silent Journey》。複数の作品が並ぶ会場には、絵画と彫刻をシームレスに行き来しながら制作を行う中村の、自然の温もりを感じさせるような作品が展覧される。植物園という様々な植物が集まり共存するエリアに、作品が呼応しているように感じられる。

園内を進むと、突如として「しらす」の大群に出会う。風の環の《しらす、山に昇る》という作品だ。円筒状の空間に何匹ものしらすが群れているように見える本作は、山に設置されたセンサーの気象データが人工光を変化させ、光と風にしらすを模したオブジェが輝き揺れるもの。本作は、近年変化する大阪湾の漁獲量への影響が考えられる風を視覚化することを目的としており、六甲の山、街、海がつながっていることを表現している。見えない自然のつながりに気づくきっかけを生み出す作品だと言えるだろう。

ほかには、水面に浮かぶ石灰石由来の紙「HAQUR」と折り紙構造が用いられた遠山之寛の《(semi)sphere》や、なかにブランコが隠されたWinter/Hoerbelt《Embodiment ofBanality(ありきたりさの現れ)》など、様々な植物が生きる環境に溶け込むように、作品が展開されている。

トレイルエリア

トレイルエリアは、木漏れ日のハイキングルートやリゾート地の森を感じながら作品に出会えるエリアだ。日本最古のゴルフ場のフェアウェイを眺めながら歩くこともできる。かなり長い山道を歩きながら作品を見るため、歩きやすい服装でくることをおすすめしたい。

入り口すぐのところで発見できるのは、林廻の《BED》。森の中にひっそりたたずむベッドには、いまにも崩れそうな枕が積み上がり、鑑賞者に不安を抱かせる。アートを通じ間伐の重要性と木材の新たな価値を探究するユニットである林廻は、山林環境のバランスが崩れてきている状況に課題意識を持つという。手入れがされず過密になることでバランスを崩した森の姿を比喩的に表現する本作は、間伐材や使われなくなった神戸洋家具を素材としている。

森のなかを歩き進めた先に、複数の灯台の光が見える。小谷元彦の《孤島の光 (仮設のモニュメント7)》だ。会場である、数世代にわたって家族の避暑の場として大切にされてきた山荘は、風化してしまったことでいつ崩れてもおかしくない状況にある。そのため巨大な彫刻作品は屋外に設置された。森にひそむこの山荘の空気にあわせ、信仰のかたちを表すことにしたという小谷は、浄化を表す水が人型の中央からあふれるような作品を制作した。かつては賑やかな家族の時間が過ごされたであろうこの場所に、神聖で静かな時間が流れているように感じられるだろう。

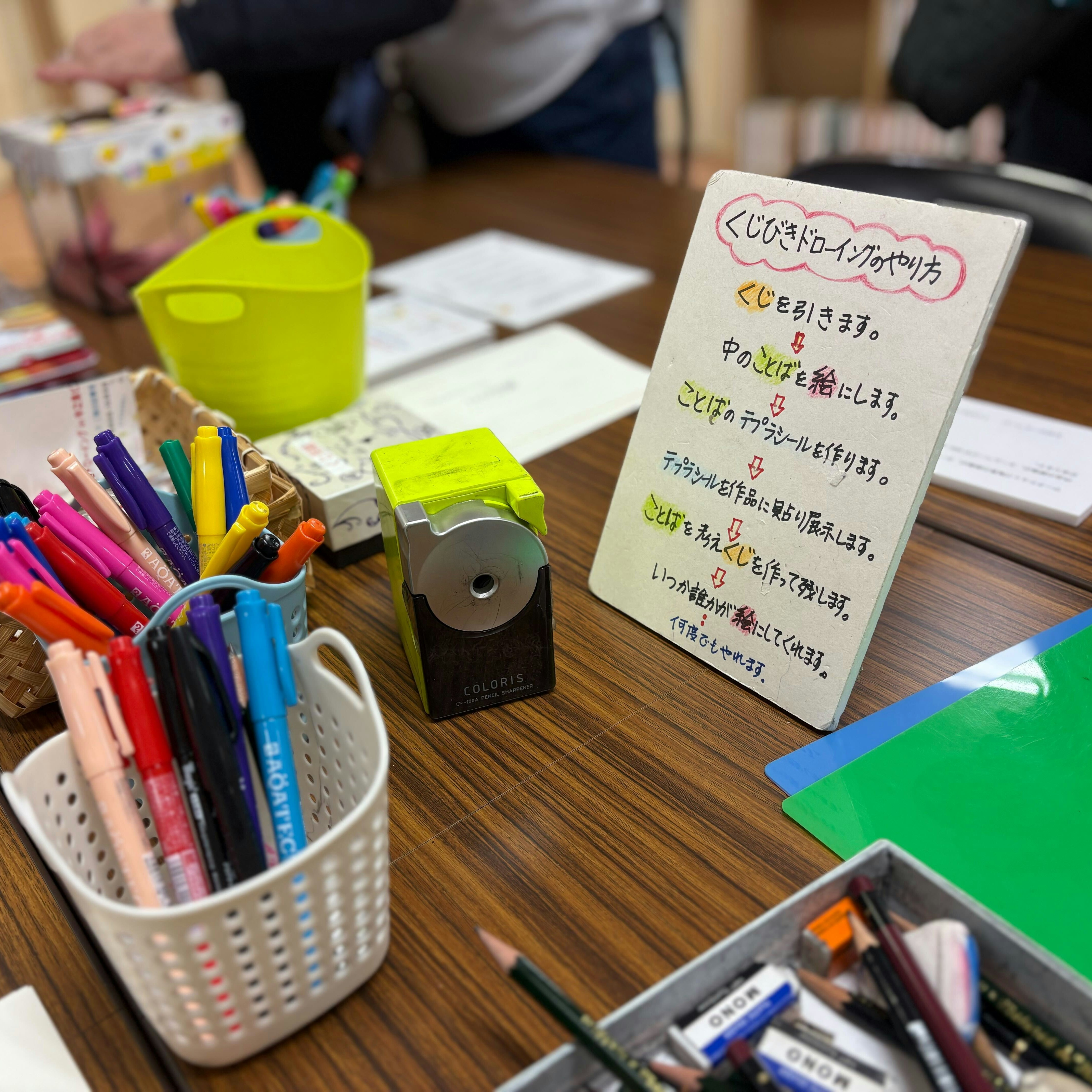

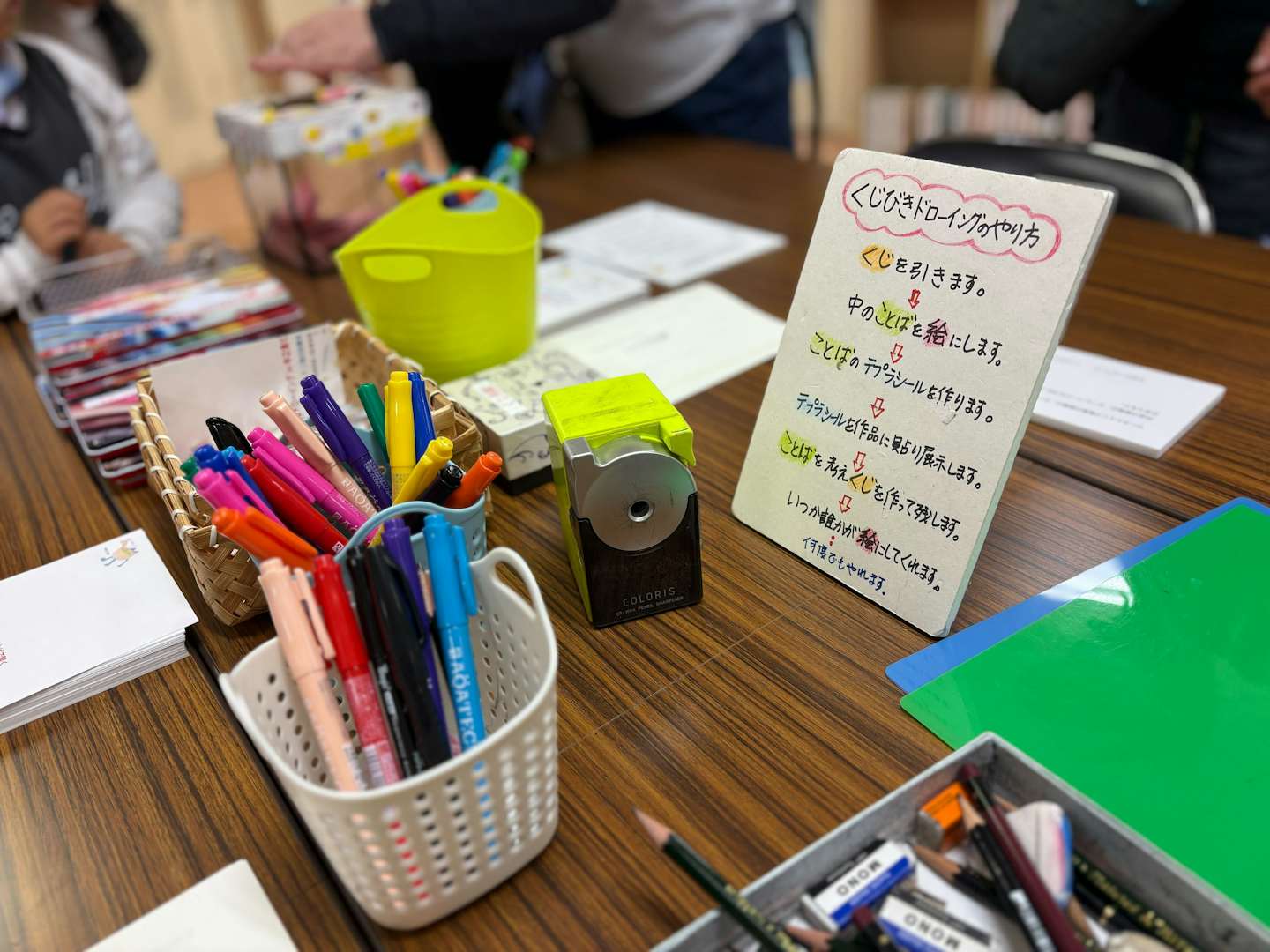

トレイルエリアにある「六甲山地域福祉センター」では、乾久子の《ことばが開くことばで開く くじびきドローイング》というワークショップが展開されている。「くじびきドローイング」は、くじを引き、そこに書かれていた言葉をお題に絵を描いて、自分も次の人へ言葉を残すという参加型の作品だ。乾はこのワークショップを2008年から各地で行っており、そのすべてで生まれた言葉をアーカイブしている。17年分の人々が残した言葉や絵に自身が生み出したものが連なり、次へバトンを渡していくという連続性を感じられる本作に、ぜひ参加してほしい。

六甲ガーデンテラスエリア

六甲ガーデンテラスエリアは、六甲山の山頂付近、標高約880メートルに位置する日本有数の眺望スポットだ。ここには西野達の2つの作品がある。《独り立ち》は六甲山に置き去りにされた古い電灯を車道に移動し、歩道を歩く人を照らすように設置した作品。《逃げたくても、逃げられやしない》は六甲ガーデンテラスの横断歩道をシマウマに見立て描いた作品だ。どちらも一夜で片付ける必要があったため写真作品となって展示されている。

みよし観音エリア

六甲全山縦走路の途中に位置する森林の中にある会場が、みよし観音エリアだ。

その入り口で圧倒的な存在感を放つのは、佐藤圭一の《じいちゃんの鼻の穴に宇宙があった。》。2013年のUBEビエンナーレで発表され石見美術館賞を受賞した本作は、2023年の本芸術祭を契機に六甲山に移設、展示されている。作品タイトルの通り、鼻の穴をのぞくと宇宙(を模した空間)が広がる。なぜじいちゃんの鼻の穴なのか、など疑問を持ち始めたらキリがないユーモラスな作品だ。

かつて茶屋があった場所に、様々な模様を組み合わせた絵画が組み合わさった、マイケル・リンの《Tea House》が設置されている。戦国時代に布で陣地を囲った「陣幕」に着想を得たこの作品は、自らの手で居場所を築く力や、伝統を残しながら異なる文化を受け入れる寛容さを表している。

森のなかで涼しげな心地の良い音が響く。山田愛の《永遠なる道》という作品だ。サヌカイトと呼ばれる約1300万年前に生まれた瀬戸内海で産出される石を、インフィニティの形に敷き詰められた作品。本作の上を歩くことができ、かつて命をつなぐために必要だとされた石器であった石の音にゆっくりと耳を傾けることができる。

風の教会エリア

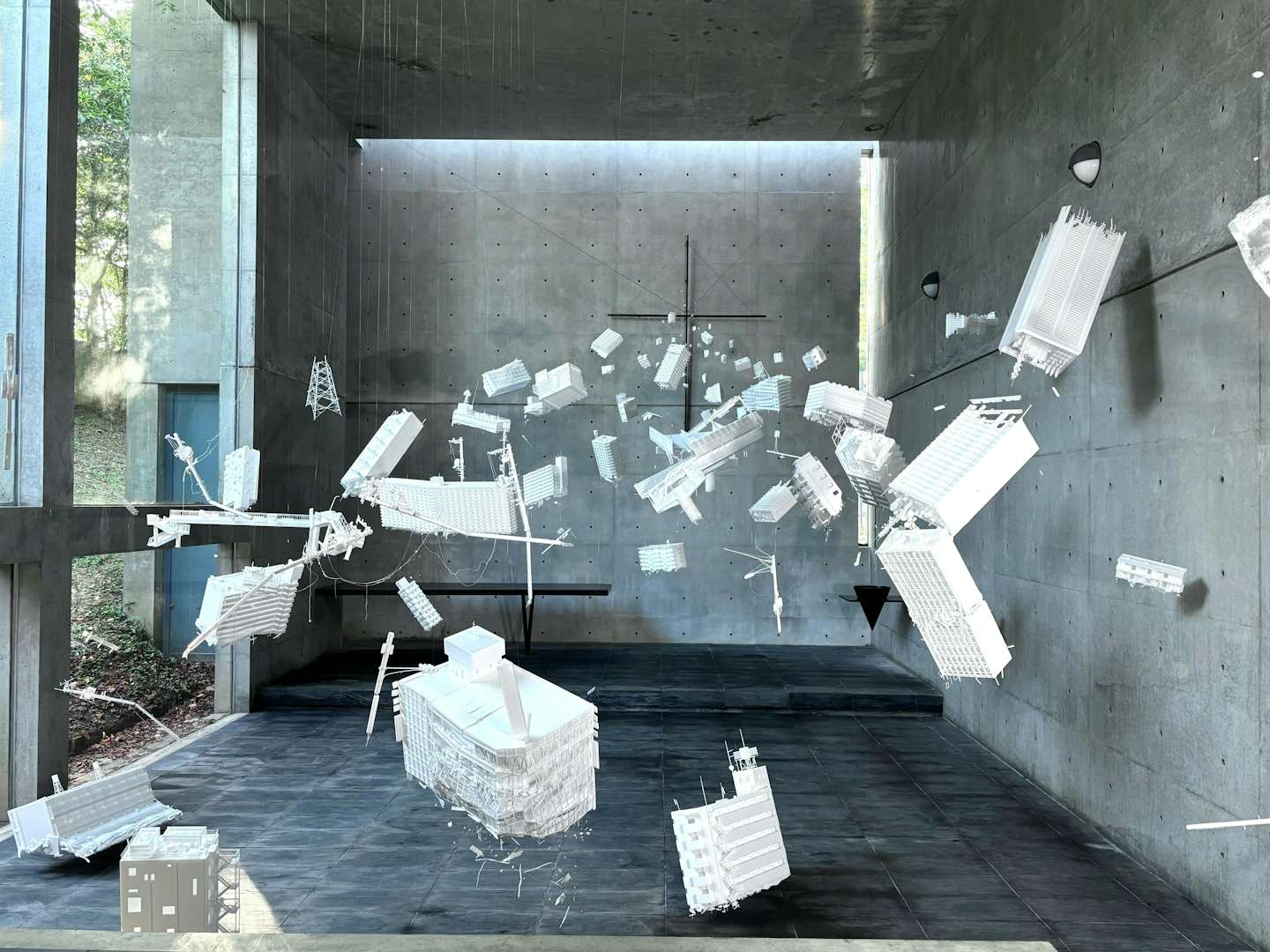

通常は非公開である安藤忠雄設計「風の教会」が会期中限定で展示会場として公開されている。

風の教会の中に展示されているのは岩崎貴宏の《Floating Lanterns》。空間には無数の建築模型の断片が浮遊している。本来建物の完成像を描くために用いられる建築模型を、あえて壊された状態にし、震災や戦争など様々な理由で失われた建築について思いを巡らせる作品となっている。教会という神聖な空間に漂う壊された建築模型は、教会にかけられた十字架に集約するように吊られており、祈りを込められたランタンのように見えてくる。

そして同じエリアにある5階建ての「六甲山芸術センター」へと会場が続く。ここでは各フロアで作品が展開されるが、建物の外観にも作品が拡張されている堀尾貞治×友井隆之による《1ton彫刻までの道程》によって、5階のフロアは覆い尽くされている。身近な単位を用いて「あたりまえのこと」を見えるかたちで表現する試みを重ねる堀尾と友井は、2016年より1キログラムのオブジェを1000個制作して現れる「1ton彫刻」の制作を開始。2018年堀尾の逝去後も友井が制作を継続した。

4階に展開されたイケミチコの《未来人間ホワイトマン一靴をはいて街に出ようー》も圧巻である。3部屋に異なるテーマでインスタレーションを展開する本作は、「自然の不変の本質、すなわち、生命、死と人間の愛について」が永遠のテーマだと語るイケミチコのエネルギーを湛えた空間となっている。

2階には、第75回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞したことでも知られる開発好明の《未来郵便局in六甲》がある。「一年後に届く手紙を書く」という参加型の作品を通じて、改めて自身や身の回りの人の未来について考える機会がつくられる。

そして同じくこのエリアにある「旧六甲スカイヴィラ」も会場のひとつ。髙橋銑の《Tin Chair (proof cast)》という伸縮性のあるなまし錫でつくった座面を有する椅子は、その素材の特徴から、座った人の臀部の形が残るようになっている。また彫刻作品の修復士としての技術も持っている髙橋は、この会場の外にある自然にさらされ傷んでしまった彫刻作品の修復も行った。「修復は作品を延命させる行為」だという髙橋の作品から、作品を残すということについて考えさせられる。

暗めの部屋でインスタレーション作品を展開するのは岡田裕子だ。《井戸端で、その女たちは》と題される作品は、岡田がリサーチを重ねるなかで十分な評価がされていないと感じた女性作家9名を、岡田が声だけで演じるもの。すでに亡くなった彼女たちが互いに会話をするとしたら、という想像から書き起こされた台本をもとに、架空の場所としての井戸端会議を立ち上がらせる。井戸端会議とは、かつて女性が水仕事をしながら世間話をする様子を、他愛のないおしゃべりに例えた言葉。揶揄の意味を含むこの言葉に対し、岡田は「その女たちの話は、本当にとるに足らない話なのだろうか?」とメモを残す。自身も女性作家だからこそ感じた9名の作家への共感に関する岡田の手書きの言葉に、見逃してはいけない大きな問いがあるように感じられる。

本施設にはほかにも、田中望の「自然の生態系へ人間はどう関与すべきか」という問いを作品にした《あなたとは分かり合えないかもしれません》や、倉知朋之介によるユーモアに溢れた映像作品《SOFTBOYS》、芸人としても活躍する川原克己の《展》などが展示されている。

六甲山という豊かな自然に囲まれた舞台で、「環境への視座と思考」という直球のテーマを掲げ開催されている本芸術祭。様々なアーティストの作品によって、誰にとっても他人事ではないことについて思考をうながされる瞬間に、偶然出会ってしまうことは貴重だと言えるだろう。避暑地としても人気のある六甲山の気候や自然を堪能しながら、アートとの偶然の出会いを楽しんでほしい。