「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」(東京都写真美術館)開幕レポート。暗闇のなかで拾い集める苦難と郷愁の断片

東京都写真美術館で、ポルトガルを代表する映画監督、ペドロ・コスタの日本最大規模の美術館個展、総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」が開幕した。会期は12月7日まで。

東京・恵比寿の東京都写真美術館で、総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」が開幕した。会期は12月7日まで。

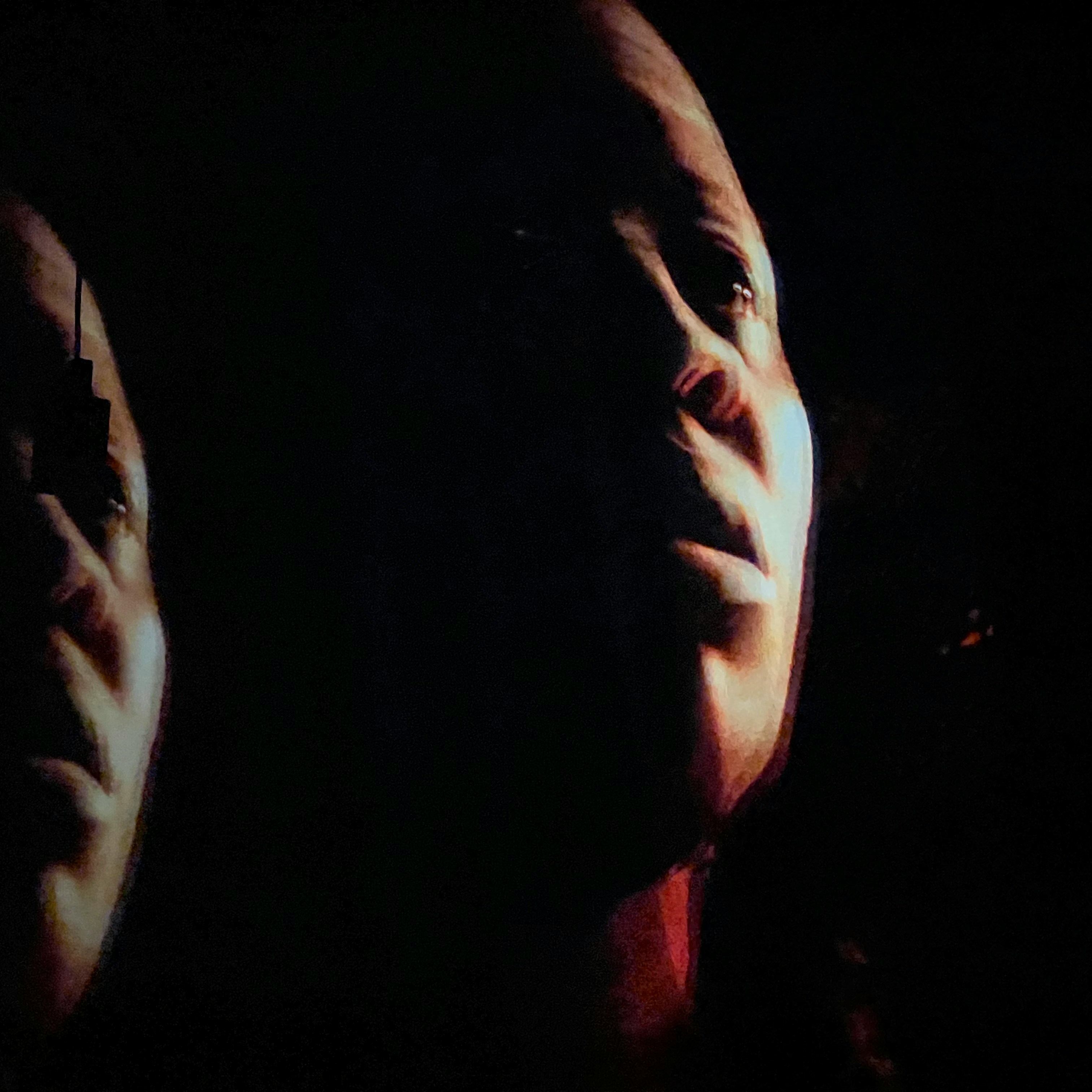

ペドロ・コスタは、1959年ポルトガル・リスボン生まれの同国を代表する映画監督のひとり。リスボン大学で歴史と文学を学び、映画学校では詩人・映画監督アントニオ・レイスに師事する。1989年の長編デビュー作『血』がヴェネチア国際映画祭で注目を集め、その後『骨』(1997)や『ヴァンダの部屋』(2000)で国際的評価を確立。カンヌ国際映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭など受賞歴多数。ペドロは、2018年にポルトのセラルヴェス美術館で開催された「Companhia(コンパニア)」(ポルトガル語で「寄り添う」および「仲間」の意)展や、2022年から23年にかけてスペイン各地を巡回した「The Song of Pedro Costa」展など、映画だけでなく展覧会という形式においても国際的に高い評価を受けてきた。

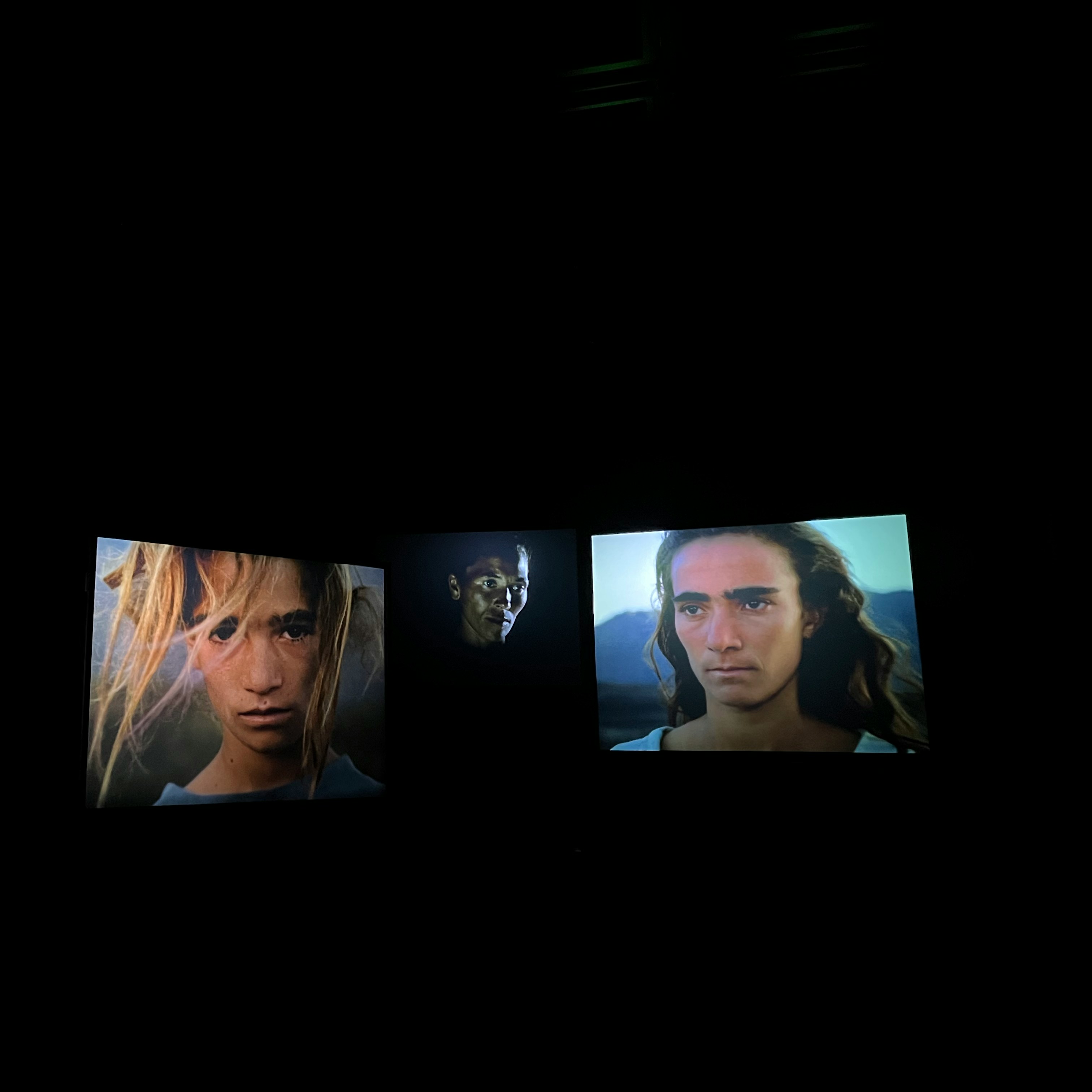

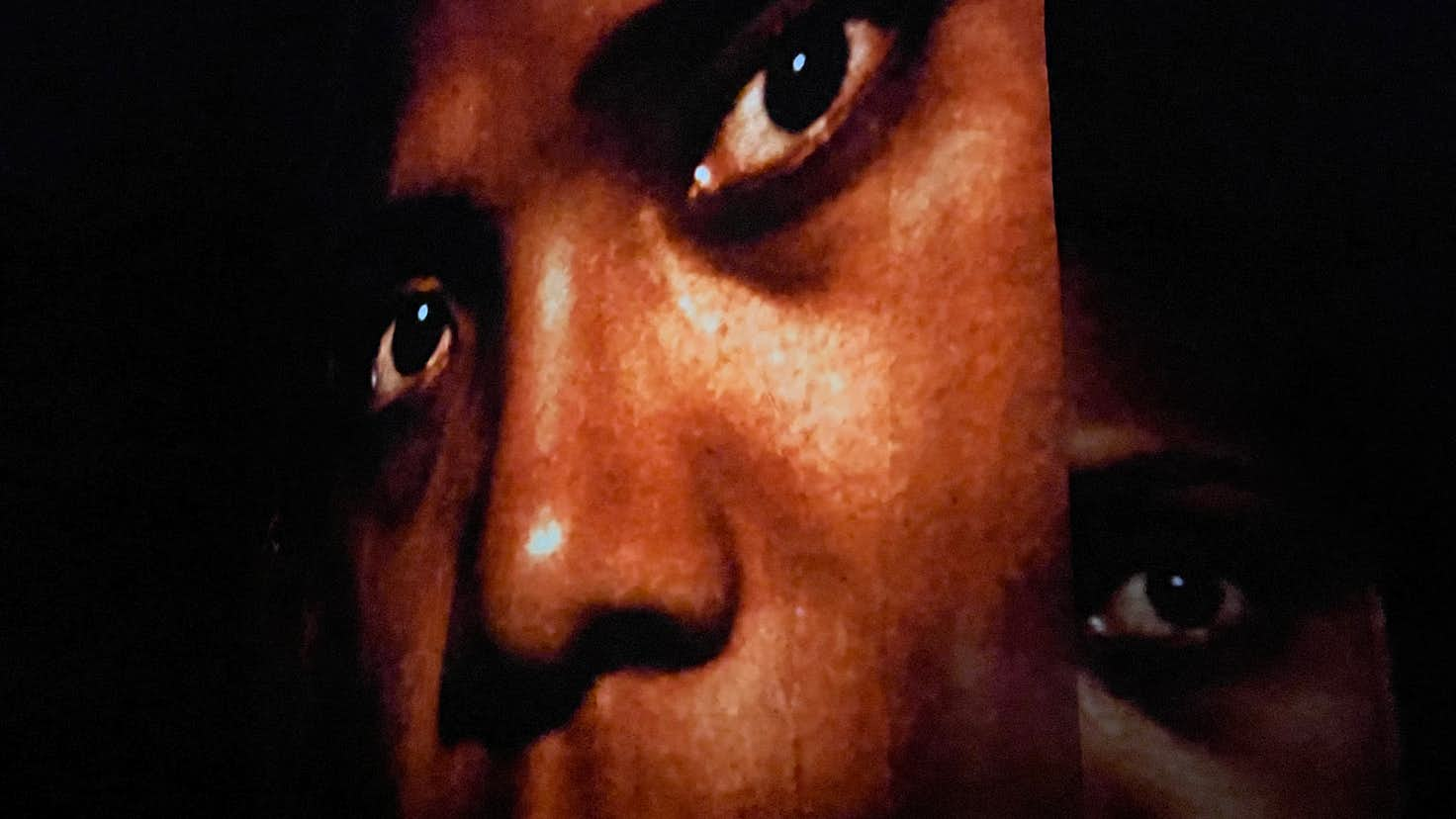

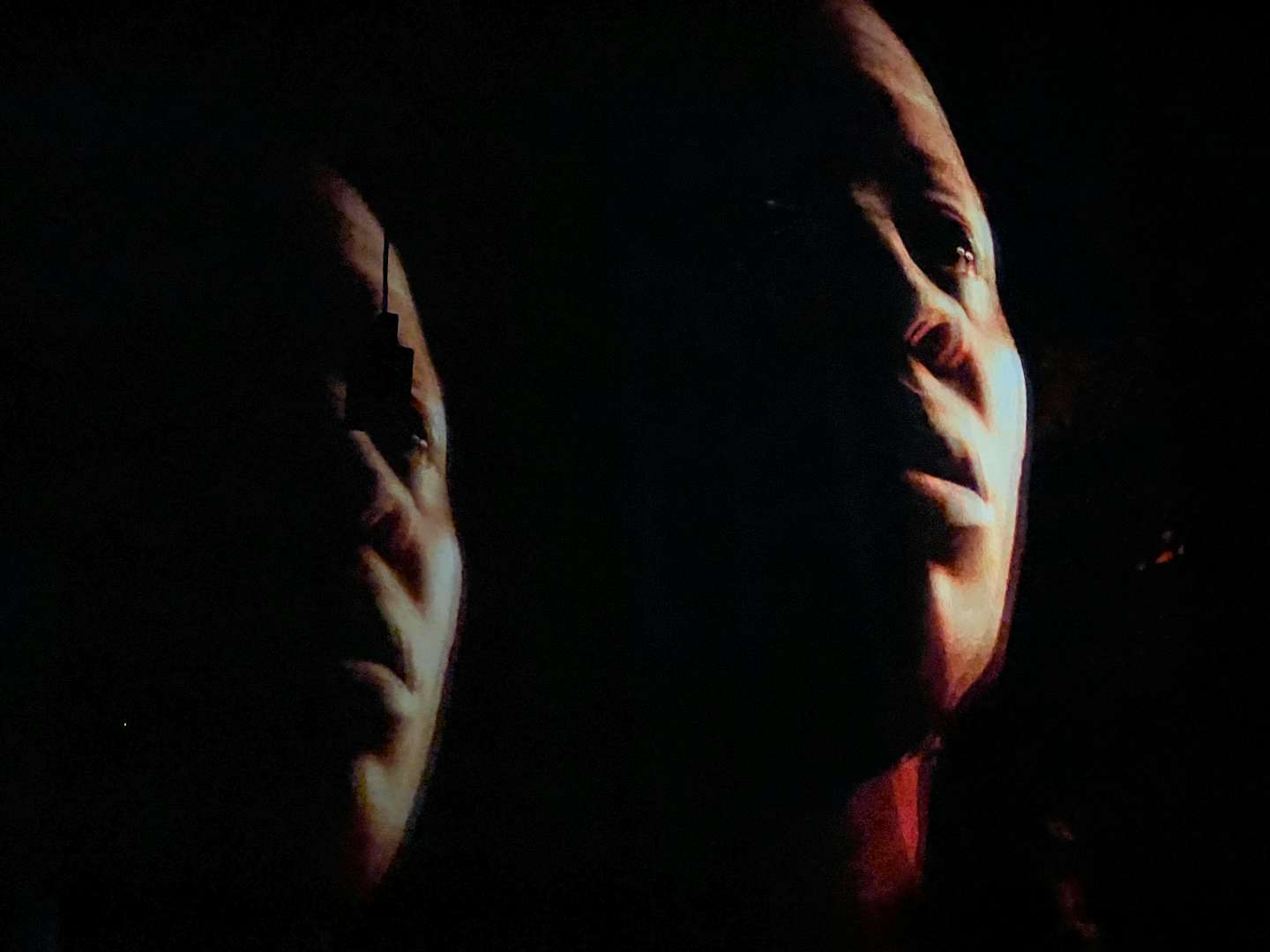

展覧会名である「インナーヴィジョンズ」は、コスタが10代のころに大きな影響を受けたという、スティービー・ワンダーの同名のアルバムから取られている。本展は、コスタがこれまで手がけてきた映画を解体し、展覧会として個人の体験へと還元しようとする試みであり、現実や社会の壮絶さ、あるいは寄る辺なさに対峙するものである。