「諏訪敦|きみはうつくしい」(WHAT MUSEUM)開幕レポート。新作に至る過程をたどる旅路へ

現代日本の絵画におけるリアリズムを牽引する画家・諏訪敦の3年ぶりとなる大規模個展「諏訪敦|きみはうつくしい」が、東京・天王洲のWHAT MUSEUMで始まった。

寺田倉庫が運営する「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」で、画家・諏訪敦にとって約3年ぶりとなる大規模個展「諏訪敦|きみはうつくしい」が開幕を迎えた。会期は2026年3月1日まで。

諏訪敦は1967年北海道生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻油絵コース修了。94年に文化庁芸術家派遣在外研修員としてスペインに滞在。翌95年にスペインの第5回バルセロ財団主催 国際絵画コンクールで大賞受賞。2018年より武蔵野美術大学造形学部油絵学科教授。主な展覧会に「諏訪敦絵画作品展 どうせなにもみえない」(諏訪市美術館、2011)、「諏訪敦 HARBIN 1945 WINTER」(成山画廊、2016)、「諏訪敦 眼窩裏の火事」(府中市美術館、2022)などがある。

本展は、約80点を展示することで諏訪の現在に至るまでの制作活動の変遷を多角的に紹介するもの。うち約30点は、本展のために制作した静物画をはじめとする初公開作品となっている。展示構成はキュレーターの宮本武典が担う。

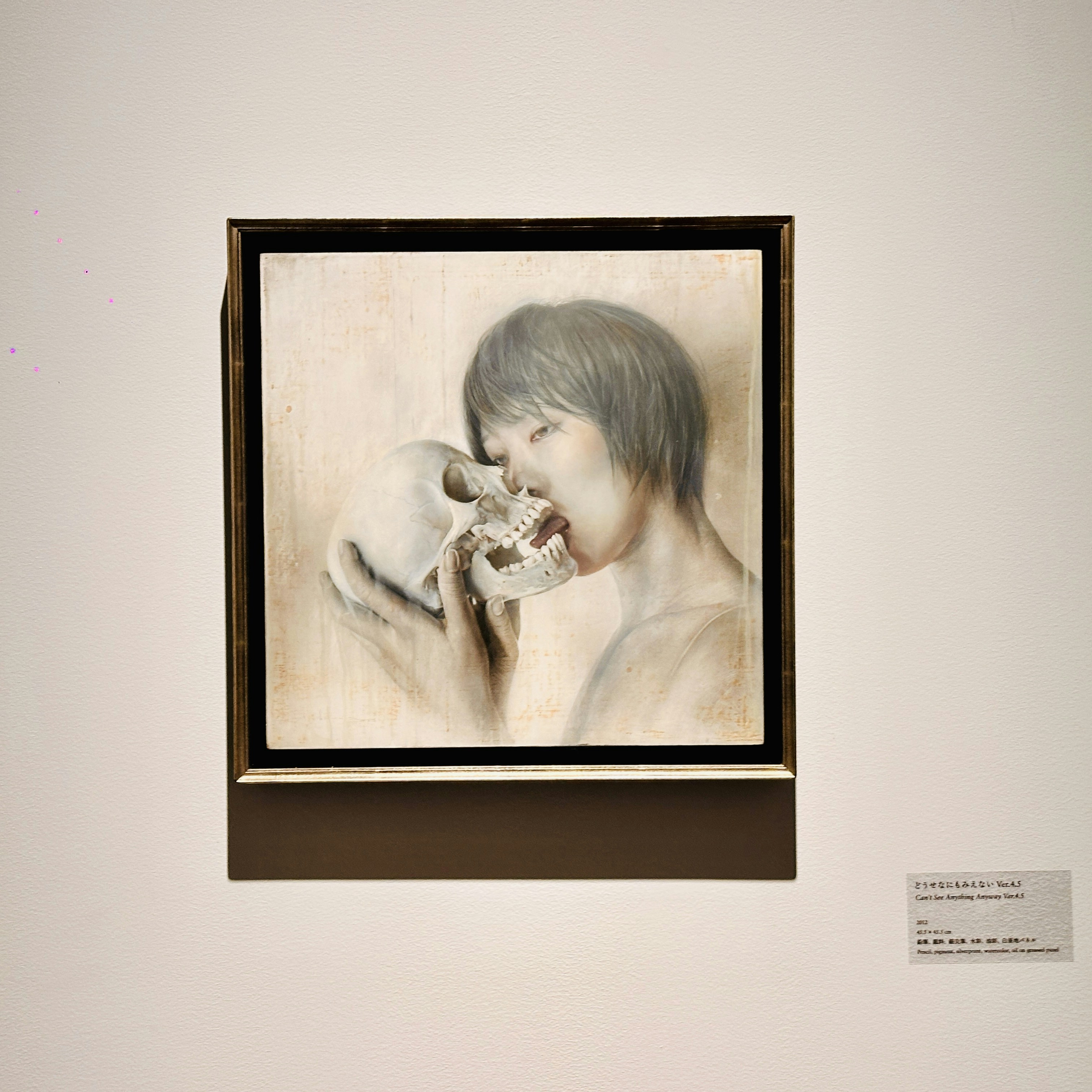

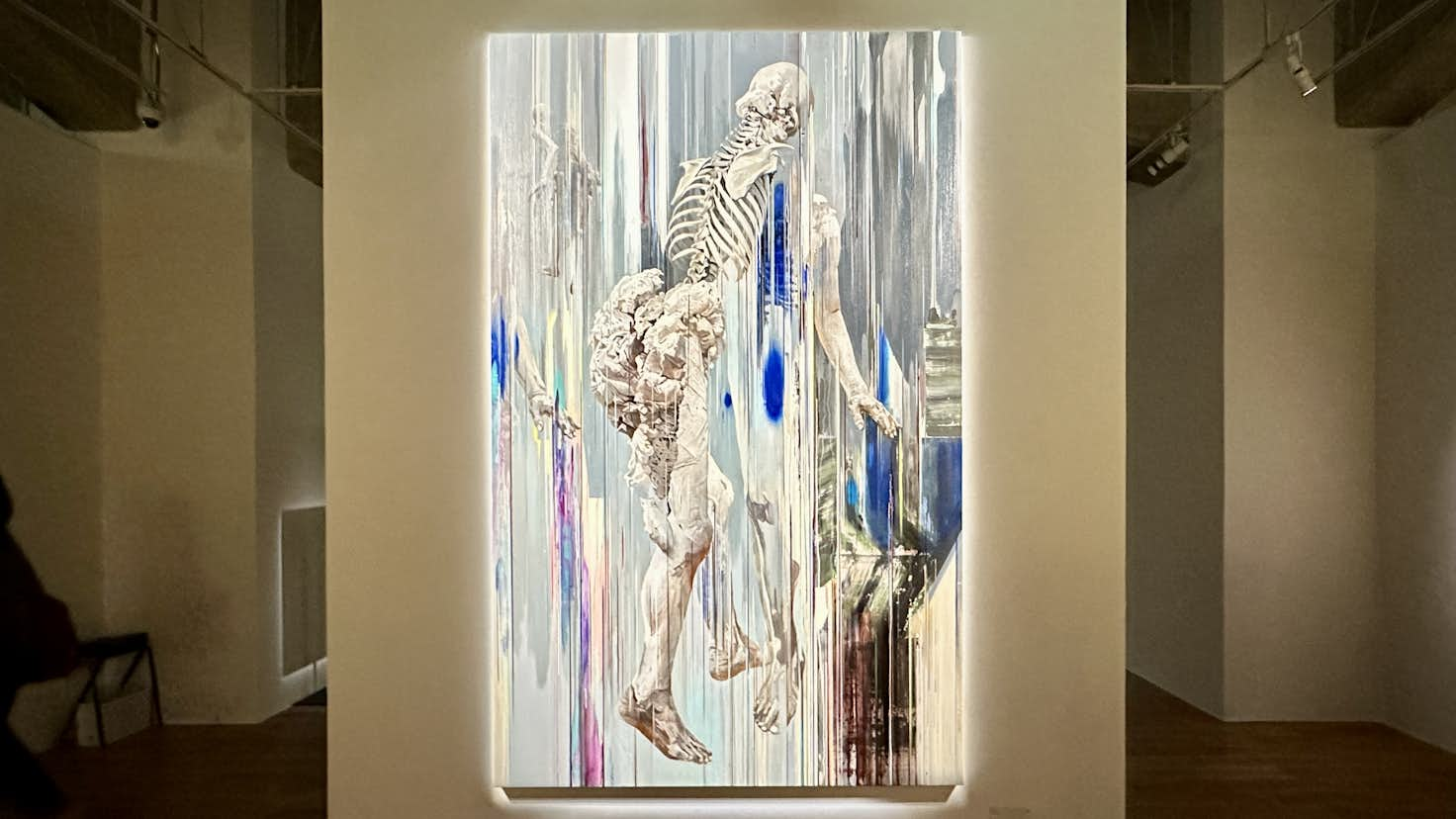

展示は、2011年の個展タイトルでもある「どうせなにもみえない」から始まる。このスペースは、花や豆腐などの脆いモチーフ、あるいは死を感じさせる人間の肉体など、「諏訪のパブリック・イメージ」に当てはまるような作品が並ぶ、入門編のような空間として構成された。「どうせなにもみえない」という印象的なタイトルは、「どれだけ写実的であろうとその内部を描くことはできない」という矛盾を抱える諏訪の制作姿勢を端的に表すものだ。

展示は諏訪の作品を扱う成山画廊のオーナー・成山明光を描いた「なかだつ人」を経て、故人を描いた作品が並ぶ「喪失を描く」へとつながる。ここでは固有名詞を持って生きた人々をどう描くのかというリアリズムへの挑戦が見出せるだろう。