人間の根源的欲求を問う物語。服部浩之評 長坂有希個展「カムイワッカへ、そして私たちの始まりへ」

ストーリーテリングを表現の主軸に置きつつ、彫刻や写真、映像やパフォーマンスなど多様なかたちで活動を行ってきた長坂有希。その最新作を発表する個展「カムイワッカへ、そして私たちの始まりへ」が北海道・札幌のCAI02で開催された。知床半島にあるカムイワッカの滝の存在を知った長坂がこの滝を目指すところから始まる本作を、インディペンデント・キュレーターの服部浩之が読み解く。

ずれと共感覚

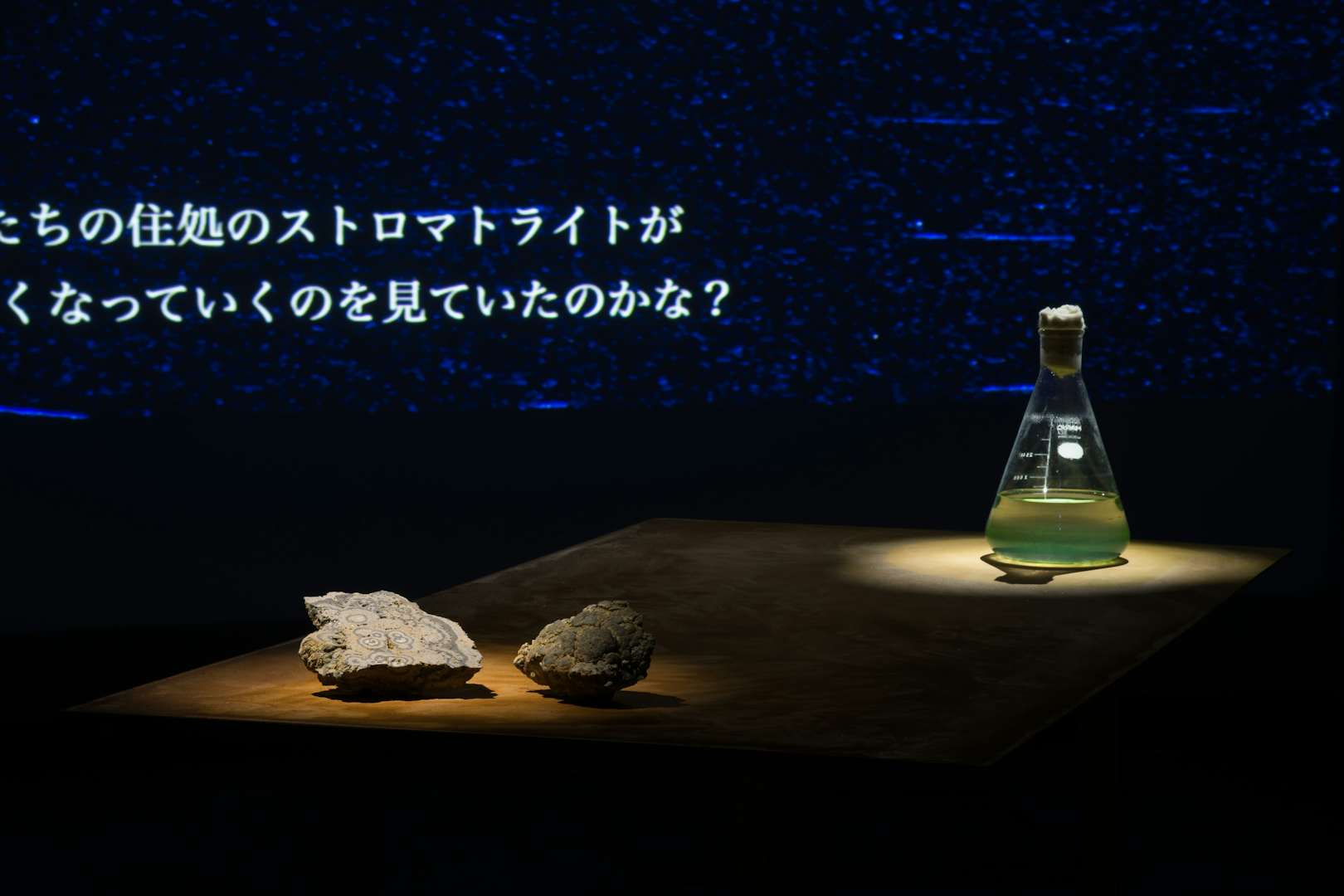

扉の向こうから静かな英語で語りかける声が小さく響く。その扉を開けると、暗くひっそりとした空間に、単色の抽象的な映像が投影されており、その手前には水の入ったビーカーとふたつの石が置かれている。映像には日本語の字幕がついている。映像を眺めつつ物語に耳を傾けると、不思議な違和感を覚える。目の前にあらわれる日本語と、耳から聴こえる英語が、どうも異なった話を語っているのだ。字幕は、語られている言葉の翻訳が同時に流れるものだが、どう聴いてもそのふたつは重ならず、戸惑いつつも感覚が研ぎ澄まされていく。

声を聴き、目の前の映像や石を眺めていると、徐々に作品の輪郭が見えてくる。長坂はまだ雪深い3月に北海道の知床半島に入り、カムイワッカの滝を目指した。カムイワッカはアイヌ語で「神の水」を意味し、人々は「魔の水」と恐れてきたという。また、酸性で高温のこの滝には生物は存在しないと言い伝えられてきたそうだが、リサーチを進めるなかで長坂はここに棲む生物の存在を知る。

ビーカーに入っているのはイデユコゴメというカムイワッカの滝から採取した藻だ。イデユコゴメは漢字で表記すると「温泉小米」となり、通常は生物が生息するには厳しいとされる強酸性の温泉に生息する藻類だ。時折英語で「Cyanidium Caldarium」という言葉が発せられ、これがイデユコゴメの英語名であることは前後関係で理解できる。仰々しい英語の学名と日本語の可愛らしい語感のもつギャップに不思議なユーモアが見出されるとともに、水のなかに静かに佇む小さな生命に対し人間が一方的に名を与えるという行為には、人の業を感じずにはいられない。またビーカーの隣の岩石は、約20億年前に藻類が存在し生命活動が営まれていたことを証すストロマトライトの化石だ。

イデユコゴメにとってかつての地球は生存に適した環境であったが、現在は彼らが生息可能な環境は激減し、多くの生物にとっては生存が厳しい温泉水のなかでひっそりと暮らす。近年様々な自然災害が発生しており、私たち人間や地上の多くの生物にとって危機的な事態が起こっているが、それは別の生命種にとっては生存に適した環境をうむ出来事かもしれない。人間中心的な観点から物事をとらえがちな私たちに、この作品は地球に流れる時間やそこに暮らす様々な生物の時間を想像させ、人間とほかの生命種との多層的な関係を再考する契機を与えてくれる。

本作は、「アンガス」という名の存在に向けてカムイワッカの滝を訪れた経験を語る形式で物語を展開する。しかしアンガスが誰なのかは言及されず、親密な相手であるという程度の理解が得られるくらいだ。ただ、長坂の作品を継続的に鑑賞してきたものは、アンガスがこれまでも繰り返し彼女の作品に登場していることに気づくだろう。

例えば2014年には《01_アンガス》という、作家自身が観客にお話を語るパフォーマンス作品を発表している。その作品評によると、「《01_アンガス》は、この粘土の風景の住人の一人として作家が設定した登場人物の一人であるという。それは作家が出会ったスコットランド系の写真家であり、アイルランド神話の神の一人であり、牛の種類であり、土地の名前であり、深海探査装置(Acoustically Navigated Geological Underwater Surveyor)でもある。すなわち「アンガス」は、作家が出会った複数の偶然に必然をもたらした要石であり、一つの象徴でもある」。(*1)ということだ。

アンガスは複数の可能性を持ったまま特定されることはない。いくつものキャラクターをもつ抽象的な相手に語りかけることは、受け手の側に物語の解釈を委ねる態度のあらわれであり、ひとつの強固な神話的物語の構築を避けようという意図が看取される。口承の物語にありがちな教訓めいたものも見えてこない。むしろアンガスの背後にいる鑑賞者も含めた物語の受け手に対する、作家の肯定的な信頼の意思が込められているように感じるのだ。

また、個人的な体験をその土地にまつわる歴史や文化とつなげ、新たな物語を生成する手法は、彼女の師であるサイモン・スターリングの影響が見て取れる。加えて2007年から約5年ドイツに暮らしていた際に得た彼女の実感も作品構造に影響を与えている。当時ドイツで「アートはポリティカルでなければならないという流れがあるように見えた」(*2)と感じ、その状況に窮屈さを覚え、「作品にもっと個人的なものや、ごったな感じを入れてもいいんじゃないかとか、アートは広い意味で社会を反映したり、社会と繋がっているけれど、現実である必要はないので現実と一対一の虚像をつくることはやめよう」(*3)と考えた結果、もっともらしい論理やひとつの真実めいたものに回収されない、複数的で共時的な存在を探求するに至った。

そう考えると、英語のナレーションと日本語の字幕が重ならないように意図的にタイミングをずらして語っていることは、彼女の欧米での経験と無関係ではないと思われる。英語と日本語のずれを認識するには少なくとも両方の言語を理解できる必要があり、すべての人に同じ体験が開かれているわけではない。欧米でアジア人として、女性として、ときにマイノリティという立場に立たされながらも表現活動に取り組んできた長坂は、政治的言動などを直接的に作品に投入するのではなく、言語間の「ずれ」を提示することで、ことばや文化がはらむ政治性を非常にやわらかいかたちで、注意深く、しかし鮮やかに表現する。異なった言語や文化との出会いとそれに起因する困難や可能性を経験した人だからこそ、このような「ずれ」を介した問いや表現をうむことができたのではないか。

アイヌという独自の文化や言語をもつ先住民の血を引く人が現在も暮らす北海道において、この土地に外から入っていったものが、土地や人との個人的な出会いから出発しつつも、より抽象化したかたちで「ずれ」の感覚を表したことは、必然の帰結とも言えるだろう。長坂の経験から獲得されたずれや裂け目の表現は、「共有したい」という人間の根源的欲求を問う意欲的な試みである。

*1ーー近藤由紀「長坂有希ー無意識の感応がつなぐ景色の物語」『マテリアルとメカニズム』(青森公立大学国際芸術センター青森、2015)、p.53

*2ーー長坂有希インタビュー『AC2 No16』(青森公立大学国際芸術センター青森、2015)、p.87

*3ーー同上