作品と観客をつなぐ文学性とは何か。大岩雄典評「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」展

6作家を「文学」というテーマでつないだ企画展「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」。世代も表現方法も異なる作家たちの作品における声やテキストを通して、同展における「文学」のありかをアーティストの大岩雄典が探る。

小林エリカ作品の展示風景。手前は《U234とU235 キールにて》(2019)、奥は《わたしの手の中のプロメテウスの火》(2019) Photo by Shu Nakagawa

緘黙 する物語

国立新美術館で開催された展覧会「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」には、その英題「Image Narratives: Literature in Japanese Contemporary Art」のとおり、「文学」と「物語」という似て非なる2つのメディウムが蠢いている(*1)。展示作家は田村友一郎、ミヤギフトシ、小林エリカ、豊嶋康子、山城知佳子、北島敬三で、展示の順路もこの通りだ。

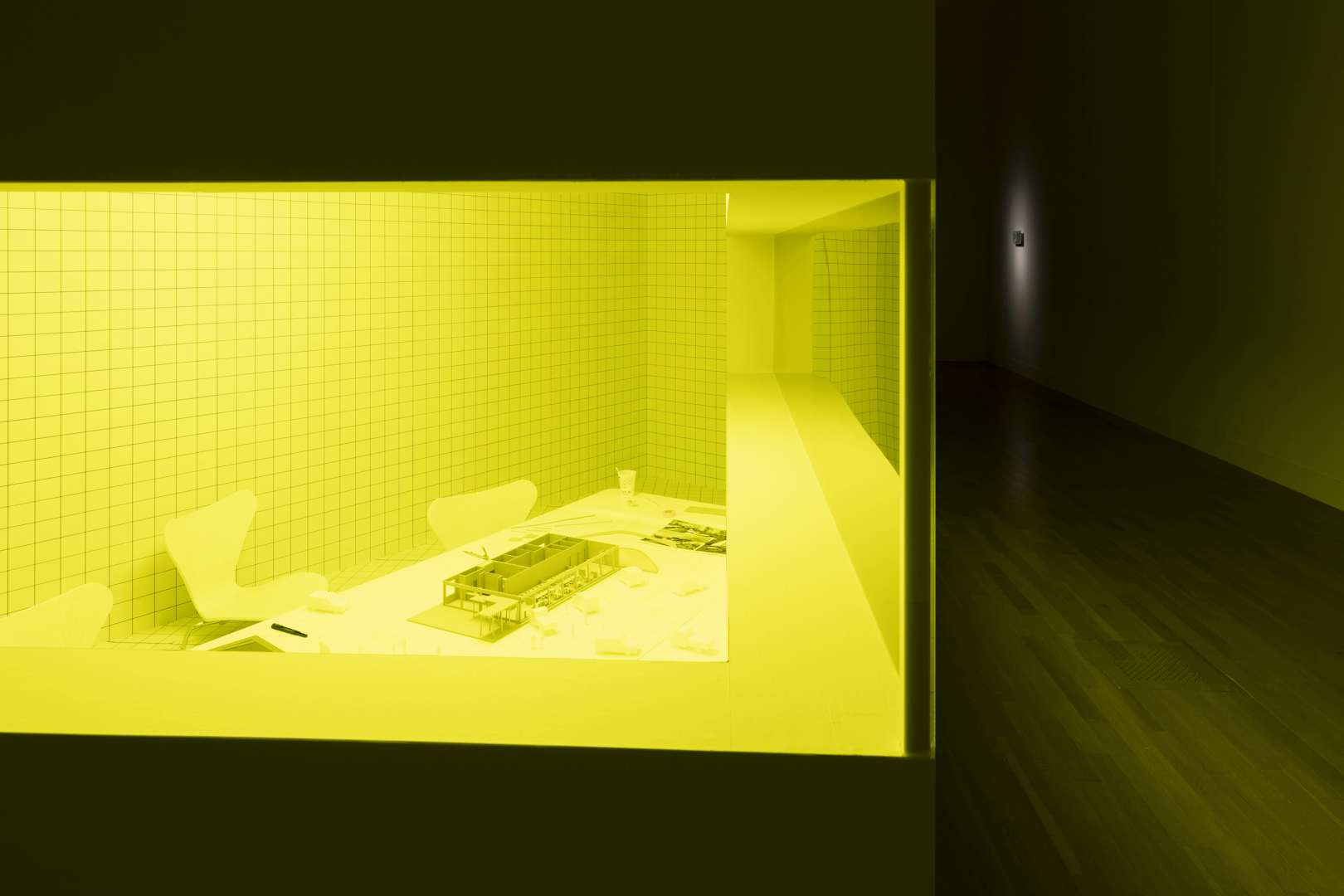

田村友一郎《Sky Eyes》(2019)展示風景 Photo by Shu Nakagawa

配布された作品リストには、作家と展示作品の紹介があるが、展覧会題を除いて「文学(literature)」の一語はどこにも記されない。例えば田村の作品については「物語性(Narratives)」という語と、それに呼応するように「ナレーションが空間に響き渡る(The voice of narrator resounds…)」と述べられるばかりだ。「物語」は、ある声=態(voice)をもってそれを語るという技術と慣習に根ざしたメディウムである。ミヤギの作品「物語るには明るい部屋が必要で」は、英題「In a Well-lit Room: Dialogues Between Two Characters」のとおり、人称を具えた2つの「声」どうしの対話から成る。

田村友一郎《Sky Eyes》は、「櫂」からマドラー、コーヒー、ファストフード産業に関わる農業、交通事故……などを次々に連想し、悲劇的な語りと組み合わせるなかで、櫂(oar)と同音の語「もしくは(or)」によって、主題の横滑りを強調する。さらに、執拗に繰り返す「あなたは」という呼びかけが、鑑賞者と、語り手の声とのあいだに空間を確保する。物語の、有機的にまとまろうとする性向に、洒落と人称代名詞といった、言葉のぎこちない物質性が水をさしているのだ。

ミヤギフトシ「物語るには明るい部屋が必要で」(2019)の展示風景 Photo by Shu Nakagawa

人物の形象が、たがいの喚呼によって確保する距離は、ミヤギの作品においては、男性「ジョシュ」として現れる。現在時との時間差を印象づける、追憶のなかの彼をめぐる2人の会話は、ミヤギの用いる写真や映像という媒体に呼応する(*2)。

小林エリカのインスタレーションでは、そうした第三者の像は「彼女たち」と呼ばれる。原子力と五輪というモチーフが、「火」という主題、またウランというハイブリッドなアクターによって結び合わされる。「彼女たち」とは、聖火を待つ少女たちを指す。配布された小冊子も「彼女たちは待っていた」と題されている(*3)。この人称代名詞は、匿名であること、複数であることに根ざした抽象性によって、ある歴史を担うよう発されている。

山城知佳子《チンビン・ウェスタン『家族の表象』》(2019)展示風景 Photo by Shu Nakagawa

人物の形象は、鑑賞者と情動的な紐帯をむすび、歴史や社会情況、実存的問題などのアレゴリーとして、行動を見せ、その声=態において語る。山城知佳子の映像作品《チンビン・ウェスタン『家族の表象』》にも見られるこの機構こそ、「物語(narrative)」というメディウムに特有のものだ。

豊嶋康子作品の展示風景 Photo by Shu Nakagawa

だがその直前に据えられた豊嶋康子の、木材や塗料、紙、竹ひごなどで制作された作品群には、「パネル」「棚」といった題以上には、文字通りの「言葉」は一切含まれない。上述の作品リストでも、豊嶋に関する記述には「文学」も「物語」も登場しない。「話しているのは誰?」という問いかけを冠する展覧会は、この徹底的に「無言」な作品を含んでいることで、「無言」にさえ鑑賞者が物語を聞き取るような行為を媒介しようとしている。

北島敬三作品の展示風景 Photo by Shu Nakagawa

北島敬三のポートレイトもおしなべて「無言」だ。被写体の人々の衣装、背景の建造物や調度品から「個々人の社会的な立場を窺い知」り、それが「人々の誇りを物語る(speak of)かのよう」という解説は、はたして、無言の形象に物語の声を聞き取る──空目(sky eyes)ならぬ空耳をするようにさそっていまいか。

田村が「あなた」と呼びかけて確保した距離、演劇性が、しだいに有機的に内面化していくよう、6名の作品は配されている。だがそれは、語り手(narrator)という技術ないし装置がなす当然の次第だろう(*4)。

だが「文学」と「物語」はあくまで異なる。この展覧会の入口に掲げられた挨拶文が引用する、ひとつの「文学」に注意しよう。

「詩は絵のごとく」──ホラティウス(*5)

美術と文学との関係の例として提示されたこの一節が、「ごとく」という明喩を用いた「文学」であることを見逃してはなるまい。この一片の詩は、詩である以上、詩が絵のごとくあること自体も「絵のごとく」瞭然と表明され解されるべしという有機的な自己言及を定立していながら、なお「ごとく」という明喩によってそれを遂行しなければならなかった、自ら脱構築する──つねに脱構築とは自らに行うものだが──文句なのだ。

ついには緘黙し、鑑賞者に内言化を注文するはずの物語のかたわら、文彩の、言葉の唯物的な技術にこそ「文学」のほうは根ざしている。

さて、「話しているのは誰?」

*1──美術批評家ロザリンド・クラウスは、「メディウム」概念を物理的な諸性質に還元されるものとみなすグリーンバーグ的視点を批判し、「ひとそろいの慣習(約束事)から生成された、支持体としての構造(a supporting structure, generative of a set of conventions)」や「所定の技術的支持体が持つ物質的条件から生じてくる〔…〕慣習にもとづいた約束事」であると述べ、メディウムを再定義ないし「再発明」しようとする。グリーンバーグにおいてメディウムが「自己限定(self-defining)」されるものだったのに対し、クラウスにおいてメディウムは、慣習と技術のさなかで「自己差異化(self-differing)」するものだ。

そうしてクラウスはメディウムの概念を、絵画や彫刻といった因襲的なジャンルに限らず、「歴史画」や「視覚性」、「自動性」まで展開した。本展で言う「文学」と「物語」を、映像や写真、レディメイドといった個々──「装置(apparatus)」──において蠢くものとしてとらえるには、クラウスの言う意味でのメディウムの視点から、双方が存する「技術」について本稿では考える。

参考:Rosalind Krauss, “A Voyage on The North Sea: Art in the Age of the Post-medium Condition”, Thames & Hudson, 1999(脚注での訳は筆者による)、ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」(星野太訳、1999/2014)『表象08』(月曜社)

*2──ミヤギフトシの映像インスタレーション《物語るには明るい部屋が必要で》について少々付記したい。

その題が提示する、ある声が記憶や、あるいは社会的な状況について「物語る」ために必要な部屋とは、その声=語り(narration)の内部にわれわれが察知すべき、対象どうしの「空間」であり、また本展において、映像と写真、音声とが併置されていたひとつの「展示室」にあたるだろう。あるいは声と対象とのあいだに確保すべきこの空間的懸隔からは、本インスタレーションにも連なるミヤギの初小説『ディスタント』(河出書房新社 、2019)の題をも思い起こされる。

本インスタレーションは、呼ぶ声と呼ばれる対象とのその距離を、個人と社会におけるセクシュアリティの問題に関わらせるように構成されている。語りは大きく3つに分かれており、3つのディスプレイをめぐるように順に再生されるが、それぞれ、写真、音楽、小説を主なモチーフとする。それらのいずれについても、すでに失われたかに見えて、いまでは取り戻されている、というような展開を共有している。この構成はライナー・マリア・リルケにおける「否定的経験」(ド・マン)の主題にすこし似ているが、加えて、モーリス・ブランショが「殺害」という表現で看取した、言葉と指示対象とのあいだの絶対的な懸隔をも思い出しておこう。

参照:ド・マン「文彩(リルケ)」『読むことのアレゴリー』(土田友則訳、岩波書店、1979/2012)、モーリス・ブランショ「文学と死ぬ権利」(1958/1997)『完本 焔の文学』(重信常信・橋口守人訳、紀伊國屋書店、1997)、郷原佳以『文学のミニマル・イメージ:モーリス・ブランショ論』(左右社、2011)

*3──小林エリカの展示室の入り口には、作品について、中編程度のテクストを収めた冊子(ハンドアウト)、「彼女たちは待っていた/She Waited」が配布されていた。この「彼女たち」は題だけでなくテクストでも一貫して「she/her」と単数で訳されており、おそらく「They」とすることで女性を指す代名詞でなくなるのを避けたと思われる。小林作品が扱おうとするジェンダーの問題は、例えばリーゼ・マイトナーとオットー・ハーンとの関係をモチーフのひとつにしている点でも重要と言える。ともあれ本稿では、日本で開催された展示で「彼女たち」と記されていることから、単数性のほうに必ずしも強調点があるわけではないと判断し、むしろその潜在的な「複数性」に注意を促した。

*4──呼びかけのなす「演劇性」については、ウェブ版美術手帖レビュー、大岩雄典「指呼の演劇性:小泉明郎 『Dreamscapegoatfuck』展」の本文と註釈で触れた。

*5──挨拶文に引用されたこの一節の出典は、ホラティウス『詩論』(紀元前18世紀頃)。英訳では「A picture is a poem without words」とあった。直訳すれば「絵とは言葉をともなわない詩である」と言えよう。もとのラテン語「Ut pictora poesis」の対訳としての適当性は本稿では問わないが、ともあれ、この一節という「言葉(words)」を冒頭にともなっているという点で、やはり本展のキュレーション・構成については「絵(picture)」のように瞭然であるとは前提せず(豊嶋作品に与えられた「饒舌な無言」を思い出されたい)、多くの言葉、文彩の技術で刻まれたものとして観るのが〈筋〉だろう。