沖縄のアーティストが向き合う「いま」と、それをかたちづくる「過去」。伊藤貴弘評「作家と現在」

沖縄県立博物館・美術館で、沖縄出身のアーティスト4名によるグループ展が開催された。それぞれの問題意識で同地をまなざす作品を通じて、歴史と現代のとらえ方を浮かび上がらせた本展を、東京都写真美術館学芸員の伊藤貴弘が論じる。

Do you remember that?

本展は、沖縄県立博物館・美術館が現代美術のグループ展という形式で沖縄出身の新進作家を紹介する初の試みであり、県内外を拠点に活動する石川竜一、伊波リンダ、根間智子、ミヤギフトシの4名が取り上げられている。

一見したところ、展覧会をひとつに束ねるような特定のテーマは設けられておらず、活躍めざましい沖縄ゆかりの作家を紹介する、シンプルな趣旨の展覧会のように思われるが、注目すべきは「作家の現在」ではなく、「作家と現在」というタイトルが掲げられている点だ。そこには、鑑賞者がたんに作品を通して作家の現在を知って終わるのではなく、作家が作品を通してどのように現在と向き合っているのか、思いをめぐらすまでを想定したキュレーションが存在している。

1970~80年代生まれの4名の作家は写真や映像を中心に作品を発表している。最初に展示されていたのは伊波の写真作品だ。年代順に展示された「矛盾の中で眠る」「Design of Okinawa」「71-diary」「Nowhere」の4つのシリーズはどれも沖縄で撮影されているが、伊波の写真にはあえて選び取ったような曖昧さがある。「Design of okinawa」の米軍基地のフェンスや、「71-diary」の基地内で暮らす人々のポートレイトには、生まれ育った沖縄という土地を確かめるようにシャッターを切る、肯定とも否定ともつかぬ伊波の視点が見て取れる。

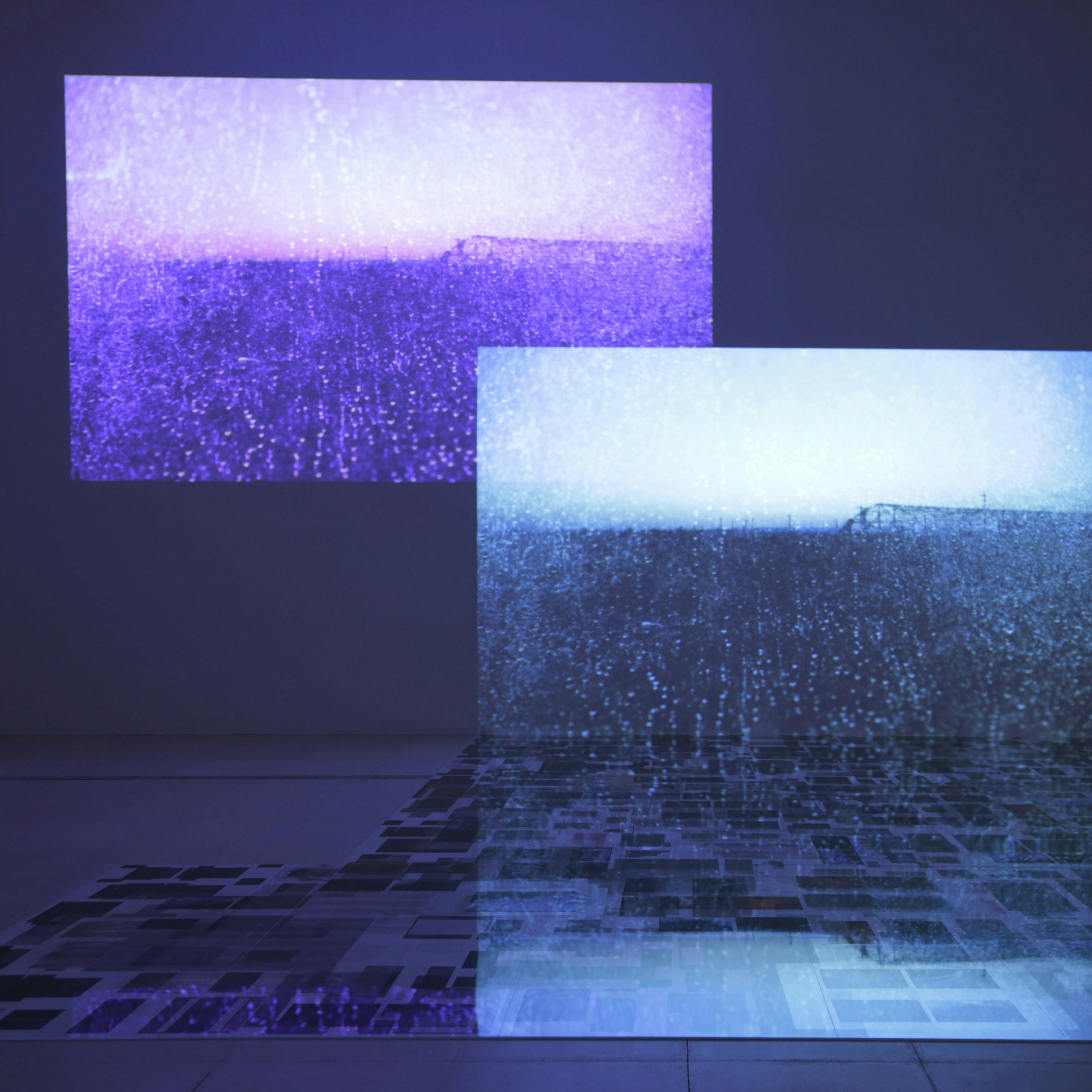

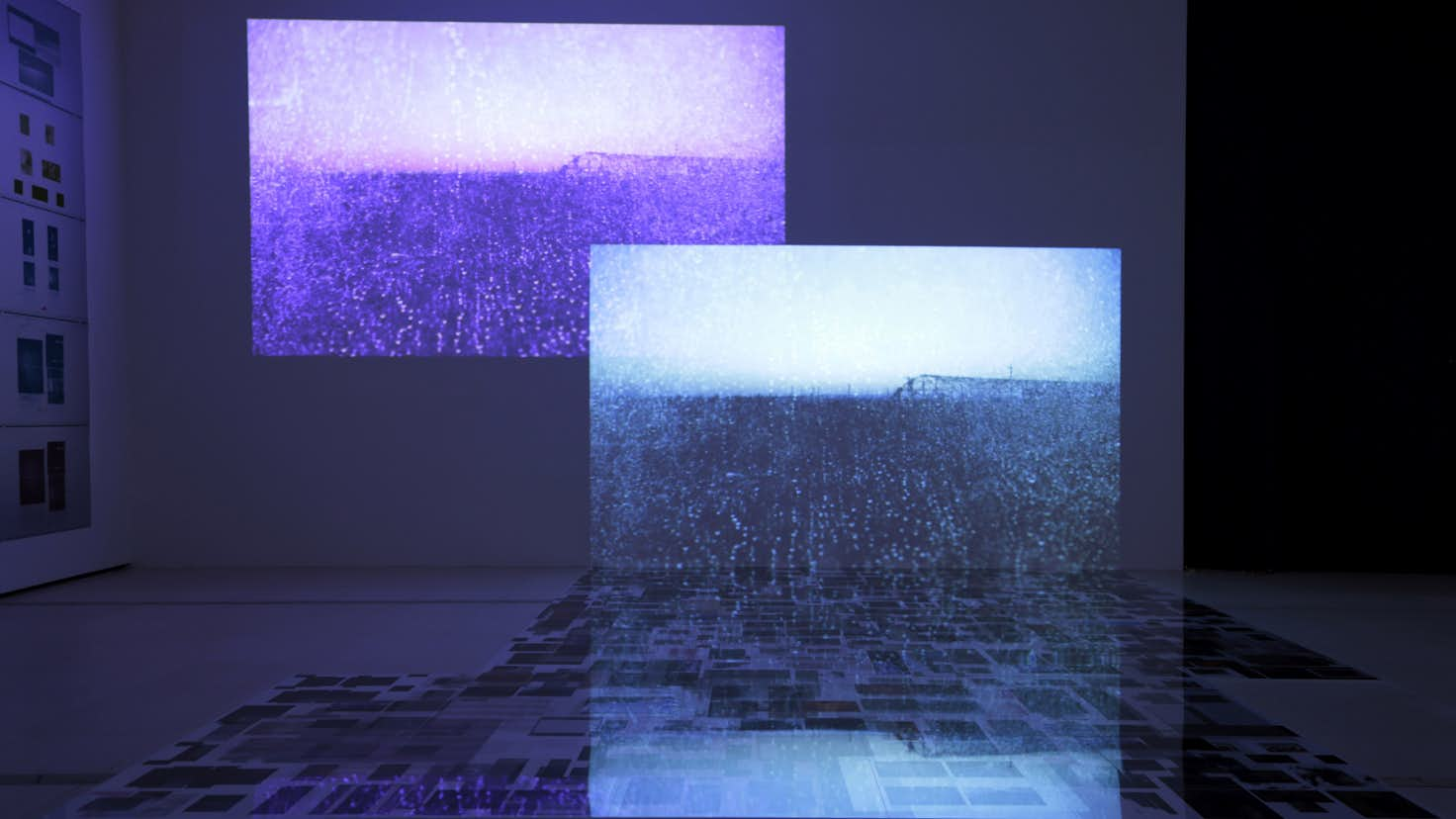

次の根間は薄暗いフロアに「Paradigm」と「Simulacre」のシリーズが展示されていた。多くの場合、根間が撮る沖縄の風景はブレやボケで明瞭さに欠け、写された土地とのつながりはわずかだ。「Paradigm」は薄暗い壁面に見上げるような高さまでランダムに配置されたことでイメージの抽象度がさらに増し、「Simulacre」は作品が鑑賞者に明確な印象を与えることを拒むかのように、印刷の刷版やプロジェクションなど複数の媒体からなるひとつの大きなインスタレーションとして展示されていた。「Simulacre」のプロジェクションの反射で展示室の雰囲気もわずかに変わる。写真でありながらひとつのイメージとして定着されることを避けるような仕掛けが展示室全体に施されていた。

続く石川の「home work」と「MITSUGU」に共通するのは、どちらも「自宅」で撮影されている点だ。石川の自宅を中心に撮影された「home work」では、室内の様子だけではなく、窓から見える光景も写されている。「沖縄に基地があるのではなく基地の中に沖縄がある」とは、かつて石川が学んだワークショップを主催した東松照明が、1969年に発表した写真集のタイトルだが、窓の外を飛ぶオスプレイの姿に変わらぬ現実があることを思い知らされる。いっぽう、「MITSUGU」が撮影されたのは被写体となったMITSUGUの自宅だ。タトゥーが刻まれた全身をあらわにした肖像写真からはMITSUGUのライフストーリーがそこはかとなく立ち上がる。40分にも及ぶ映像作品はMITSUGUの母への弔いが軸となっていて、その行為は異形の弔いでありながら、不思議と共有可能な普遍性も帯びている。

最後のミヤギは映像作品《How Many Nights》を中心とした作品群だ。《How Many Nights》では、異なる時代と場所を生きた5人の女性の姿が、ひとりの女性によるナレーションで描き出されてゆく。第2次世界大戦中に連合国軍向けプロパガンダ放送でアナウンサーを務めた「東京ローズ」のように、ときには史実を参照しながらもフィクショナルなストーリーは、ナレーションだけではなく、夜空や机に向かって書き物をする女性など、類似するいくつかのシーンによってゆるやかにつながっている。2番目にはピアノを弾く女性が登場し、彼女が書いている手紙の相手に「Do you remember that?(覚えてる?)」と呼びかける場面がある。冒頭からモノローグが続くなかで、一瞬、作品を見るこちら側への問いかけのような錯覚を抱くが、その瞬間に物語との距離がぐっと縮まる。

4名の作品からは、作家が「どのように」現在と向き合っているのかだけではなく、「どのような」現在と向き合っているのかも見えてくる。現在をかたちづくった過去を私たちはどのくらい覚えているだろうか。展覧会の最後に展示された《How Many Nights》の台詞は残響となり、しばらくのあいだ響き続けていた。