親密さと距離のワンセット。中島水緒評 qp「明るさ」

2019年に7年ぶりとなる個展「セルヴェ」をパープルームギャラリーにて開催し、デジタル移行前のアニメのセル画にヒントを得た手法を用いた作品を発表したqp。1年後の開催となった本展では、約4ヶ月という短期間で集中的に制作された作品を発表した。SNSでの発信もマイペースに行うなかで、リアルな展示から浮かび上がるものは何か。美術批評家の中島水緒がレビューする。

「明るさ」の秘密が開示されるまで

高田馬場にあるオルタナティブスペースAlt_Mediumでqp個展「明るさ」が開催された。アクリルやカラーインクを用いた絵画制作、お絵描き掲示板でのデジタルペインティング、写真集の自主制作やスカーフの装飾考案など、複数の表現手段を駆使して多彩な活動を展開する作家の約1年ぶりの個展である。昨年のパープルームギャラリーにおける個展「セルヴェ」ではセル画の手法にもとづく作品で新境地を拓いたが、今回は水彩による小品のみを集めたシンプルな展示だ。

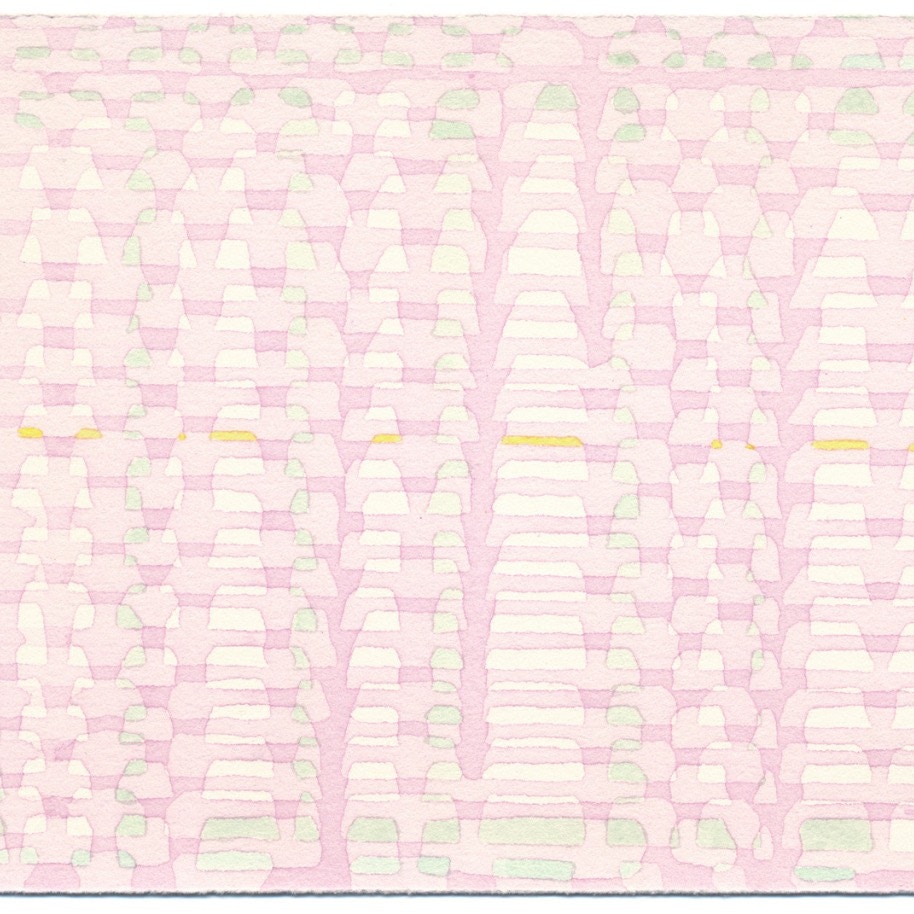

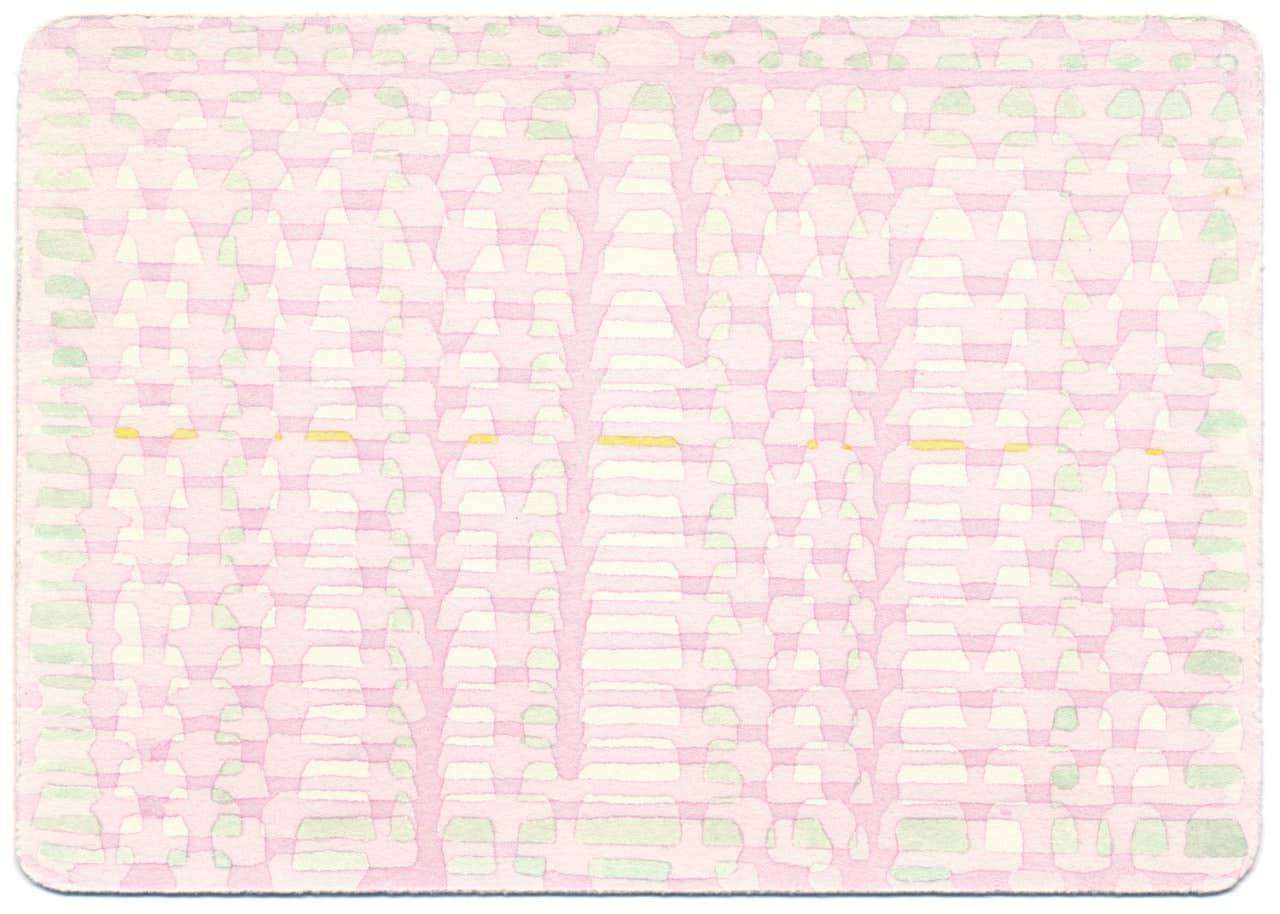

本展には装飾性を前面に押し出したシリーズと「雲と太陽の関係を描いた」シリーズの2種が展示された。どちらも水彩ならではのにじみを生かした画面となっているが、一風変わっているのはその制作手法だ。とりわけ特徴的なのは前者のシリーズである。まず、絵具を溶いた色水を準備し、スポイトで少しずつ紙の上に垂らす。紙を傾けて色水を流し筋道をつくる。縦方向に流したら次は横方向。絵具が乾いたら次の層を重ね、格子状の小窓の模様があらわれるのを待つ。色の濁りを避けるため層は重ねすぎない。作家が能動的に絵筆を加えるのは細部だけだ。絵具の偶発的なにじみに画面の生成を委ね、色層のインターフェースにほのかな「明るさ」が宿ったところで作品は完成する。抑制された技法が作品に「薄明りの美学」をもたらしているのだ。

ところでqpの存在をSNS上で知る人も少なくないだろう。qpは2009年からTwitterを運用しており(Twitterでは古参のアカウントと言える)、日常のつぶやきに加えて、ペンタックスの古いデジカメで撮影した写真を頻繁にアップしている。お気に入りの散歩道、街で遭遇した猫、飲食店で食べたメニュー、美術館やギャラリーで見た他人の作品から自室アトリエの様子まで。特定の界隈で「バズる」話題や社会情勢のニュースの類はいっさい反映せず、他人の言葉のリツイートもほとんどしない。かわりにqpは、自分の生活を取り巻くかたちやいろどりに観察の目を注ぐ。どこにでもあるような日常が「qp的なトーン」によって切り取られ、質感を帯び、「qpの作品世界の相似物」に変換された上で再提示されるのだ。

ちなみに2020年8月現在、彼の目下の関心は喫茶店めぐりである。お店で出される水やレトロな内装を写真に集めてタイムラインに流しているのだが、店のたたずまいについての直観的な寸評にせよ、水のヴァリエーションの提示の仕方にせよ、ここには明らかに普段の絵画制作と地続きの造形的な関心がある。

アカウントのスタイルを崩さず、タイムラインを一貫したトーンと感性で染め上げること。そのために、目に映る数多の事象から関心と無関心の対象を選り分けること。こうしたスタンス自体、SNS上では決してめずらしくないとはいえ、コミュニケーションツールによる過剰接続が当たり前となった今日の情報環境において、他人の反応にまったく惑わされずアカウントのペースを維持することは存外に難しい。人気があり多数のフォロワーを抱えるアカウントならなおさらのことだ。SNS上でのリプレゼンテーションに過剰な自己演出、虚飾、秋波はつきものであり、フォロワーの熱視線が集まれば集まるほど発信者の自意識は暴走する。だから、アカウントの美学をひとつの圏域として守るには、フォロワーを誘惑しつつもその熱視線を遮断するスイッチングの技術が必要だ。

qpは誰もフォローしない。少なくとも表向きは。終わらない夏休みの終わらない昆虫採集にも似て、あるいは色やかたちや装飾模様を追いかける絵画制作のスタンスと同様に、愛用のカメラを携え、生活にひそむ美やビザールな文物を自身の内なる目のために探索する。そして、採集した対象を標本のようにパッケージングしてタイムラインに流す。1日に何軒もの喫茶店をハシゴするその姿は、もはや昆虫採集のレベルを超えて、異様な衝動に駆られて狩りを続ける貪欲なハンターのそれと重なる。

倦まず弛まずの歩行のペースでタイムラインに流れ続けるqpの写真は、どことなく白日夢めいた質感によってフォロワーのアディクトをかわす。あらためてqpが撮影した喫茶店の水を見てみよう。グラスに注がれたての水は、きよらかな冷感と清潔感を湛えたまま、タイムラインを手繰る私たちの指先の届かない場所にあるかのようではないか。

今回の個展で展示された水彩のシリーズも、展示より以前からqpのTwitter上で継続的に発信されてきたものだ。水彩は多くの場合、自室アトリエの環境を背景に映し込みながら、窓からの光に透かしたり、鏡を添えたりするなどの実験的な演出のもとで撮影されてきた(*)。なかでも貴重なのは制作過程の記録だ。ある写真では、スポイトから垂らしたばかりの水滴が最高潮のみずみずしさを保った状態で記録されている。これは本来、作家本人にしか見ることのできない束の間の作品の表情である。次の瞬間には水滴のドームは崩れ、イメージの鮮度もゆっくりと失われていくのだろう。色彩の生命は儚い。束の間の「美しさ」を誇るこの写真は、発信者と受け手が絵画の生命を同じひとつの時間軸(タイムライン)で共有できないという残酷さを背面に忍ばせている。親密さと距離はつねにワンセットだ。

Twitterで発信されてきたqpの水彩は、アトリエの環境と一体化しながら制作の秘密をささやかに開示し、いつか訪れるであろう現実世界での発表の時期を曖昧にぼやかしながら、フォロワーの期待を先送りにし続けてきた。いわば、個展「明るさ」は、期待が高まったところで満を持してのリアル展示だった。

qpの水彩は、SNS上でのリプレゼンテーションという条件をうまく生かし、その魅力をブラウザ上だけでも十分に伝えてきた。しかしやはり、「現実の展示空間で実際に作品を見ること」ならではの特性が本展で浮かび上がったことを最後に書き記しておかねばならない。

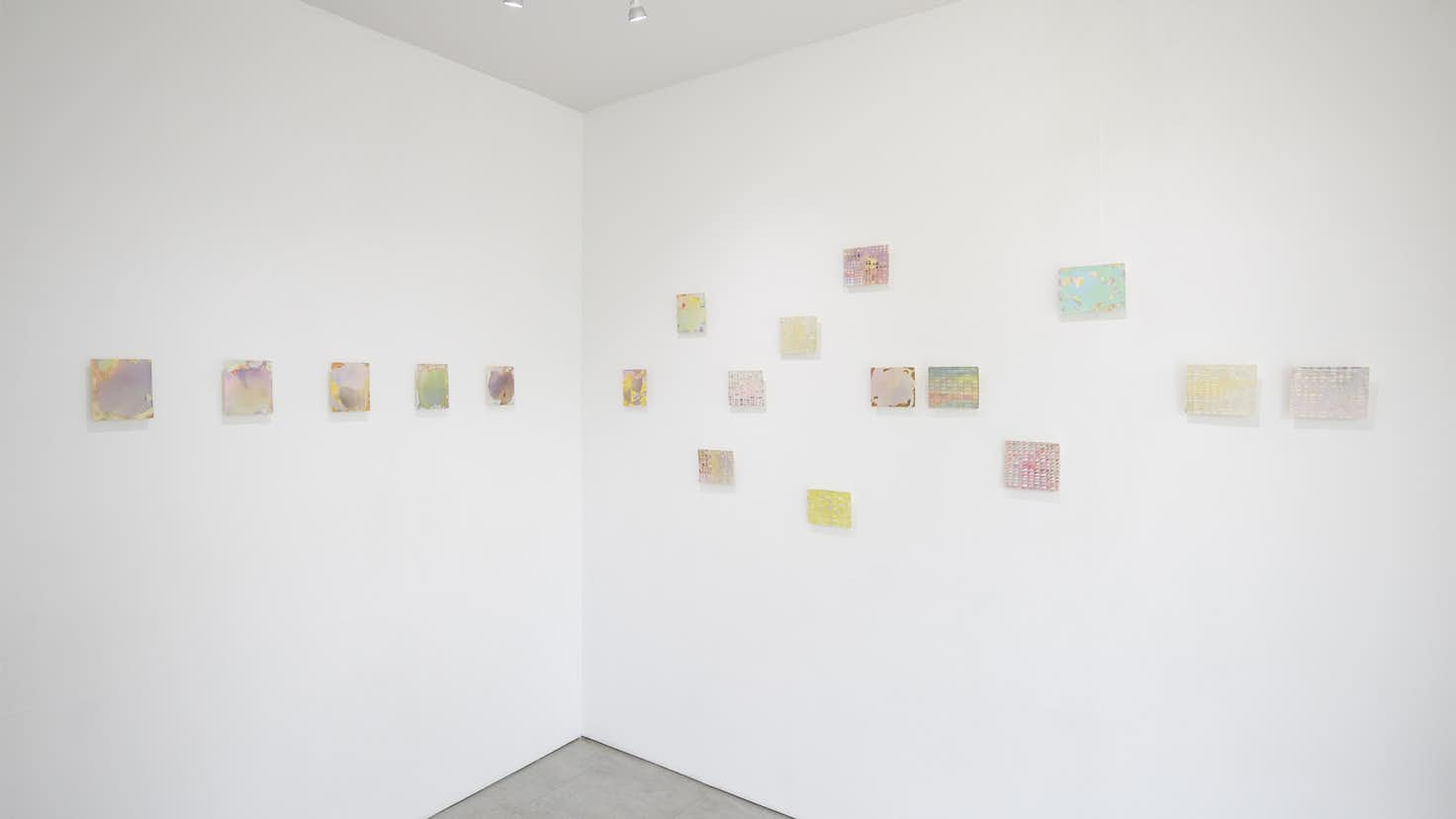

Alt_Mediumはホワイトキューブの展示空間である。壁も床も天井も白く、ガラスブロックの窓をもつ一面からはたっぷりの自然光も入る。統一感のあるこの空間で、水彩の小品は五線譜を踊る音符のように抑揚をつけて展示された。画材やら試し描きの紙やらが雑然と散らばるアトリエの作業台とは異なり、中性的な白壁に布置された水彩群は小さな画面に鑑賞者の視線を集中させる。ときに破調すれすれの際どさを示す複数の色層の響き合い、小窓の形象が刻む種々多様なリズム。そういった要素を間近で確認できたのは何よりの収穫だが、意外なところで印象に残ったのは、彩度が低く色数が絞られた作品ほどモニターでは伝わらない「明るさ」をにじませていたことだ。

例えば、入口そばに展示された薄く淡いパープルを主調とする1点の水彩。ほかの作品と比べ、層の重ねが最小限に留められており、そのことがかえって視線を惹き付ける。自然光が射し込むと、淡いパープルが白く飛んで見えるほどになるが、仔細に観察すれば格子模様の隙間から差分化された光を感受できるだろう。ごく狭い域を揺れる微弱な色調差こそが鑑賞者の知覚を賦活するのだ。ほとんど消滅に向かいそうなイメージにもかかわらず、この水彩は見る者の知覚を過敏にする。それは、「明るさ」を「まぶしさ」と錯覚させるまでに至る。

展示を終えたいま、qpのタイムラインに水彩は出現しない。アトリエの秘密を展示という形式で開放したことがひとつの区切りとなり、シリーズがひとまずの休息期に入ったということだろうか。新たなイメージの採集、狩猟を経てメタモルフォーズしたqpの作品が、ふたたび目の前にあらわれる日を待ちたい。

*──水彩の制作過程は、本展にあわせて刊行された写真集『メイキング 明るさ』(sign and room、2020)で見ることができる。