絵画空間を遊戯の場として開く。中島水緖評 鹿野震一郎「logs」

サイコロ、トランプ、フィギュア、髑髏、月、そしてピラミッド。同じモチーフを繰り返し描き、イメージの次元やスケールを自在に変換しながら遊びの輪を広げていく鹿野震一郎。Satoko Oe Contemporaryにて「logs」と題した個展を開催した作家の時系列を揺さぶる絵画について、美術批評家の中島水緒がレビューする。

Photo by Kenji Aoki © the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

追跡から遠く逃れて

とある作家の個展を見るために江東区のギャラリーに出掛ける。スマホでギャラリーの所在地と経路を調べ、地下鉄を乗り継いで目的地へ。展示を堪能した帰路、電車で何気なくスマホを起動してSNSをチェックしたら、タイムラインの「おすすめユーザー」についさっき展示を見たばかりの作家本人のアカウントが表示されていた。

リアルとネットがぴったりくっつく現象に虚を突かれる。目に見えない何かに自分の行動すべてを見透かされていたかのような不気味さ。どういうアルゴリズムだろう、さっきギャラリーの名前を検索したからだろうか、いや、作家本人の名前はダイレクトには検索してないはずだが……とリアルとネットの因果関係にあれこれ推測をめぐらすが、この程度の小偶然はいまやネット上ではありふれたものなので、日常の些事に気をとられているうちに事の次第は忘却の彼方に追いやられてしまう。

私たちの身体は小さな端末を通して常時ワールドワイドウェブに接続されている。ターゲティング広告がユーザーの検索履歴にもとづいて広告を表示したり、オンライン書店が他の人が読んでいるからといって読みたくもない本をすすめてくるのはインターネットの常態だ。欲望はつねに先取りされる。最適化と言えば聞こえはいいが、要はGoogleなどの私企業に個人情報を明け渡してしまっているのであり、個人の趣味、関心、政治的信条から性的嗜好までがビッグデータの管理下に置かれているということだ。あらゆる個人情報と行動履歴が追跡可能となった超監視社会において、人びとはプライバシーに対する感性を麻痺させることでしか自我の壁を保つことができない。非科学的なことを言ってしまえば、私たちの過去・現在・未来は姿なき権力者の手のひらの上で転がされ続けているのだ。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

さて、この秋にSatoko Oe Contemporaryで開催された鹿野震一郎の個展タイトルはまさに「logs」である。ちょうど10年前に同ギャラリーで初個展を行った鹿野は今回の個展を10年の節目と銘打った。だが、鹿野によればこの節目自体に特に大きな意味はなく、あくまで「過去と未来を現在から想像し、絵を描くきっかけのひとつとして機能させる」ための便宜上の区切りだという(*)。つまり、10年という区切りはアニバーサリー的な意味合いとしてではなく、作家の過去・現在・未来を交錯させて新たな相貌を見出すための遊戯的な設定として要請されているのだ。

logs、すなわち行動履歴。このタイトルが端的に示すように、展示された絵画群には鹿野がこれまで訪れた場所にまつわるモチーフが断片的に散りばめられている。例えば、カエルのマトリョーシカはエルミタージュ美術館でのグループ展のために訪れたロシアで購入したものであり、ひん曲がった小枝は壁画の仕事のために滞在した静岡で拾ったものだ。鹿野は自分の意志で能動的にどこかに赴くというよりも、相手側の要請で思いもかけない場所を訪れる体験が多いそうだ。こうした「引き寄せ/引き寄せられ」体験の数々を作家の「受信力の高さ」とみなすような霊感礼讃的な解釈は慎むべきとしても、作家にとって偶然出会った場所や事物への反応がイメージを育む要諦となっていることは間違いないだろう。

鹿野自身も彼の絵画も、土地から土地へとよく移動する。移動のたびに行動履歴が充実すると言ってもよい。だが、充実した行動履歴にもかかわらず、鹿野の絵画は作家の個人的な体験や記憶を追跡させるどころかむしろ暗号化し、安易な読解によるアクセスを固く阻むところがある。《palace》に描かれた宮殿らしき建物のシルエットがエルミタージュ美術館であることはどうにか判別できるが、《balcony》の画面全体を覆う水色の色面がマイアミのプールに由来することなどは、誰かに教えてもらわなければ知りようのない情報だ。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

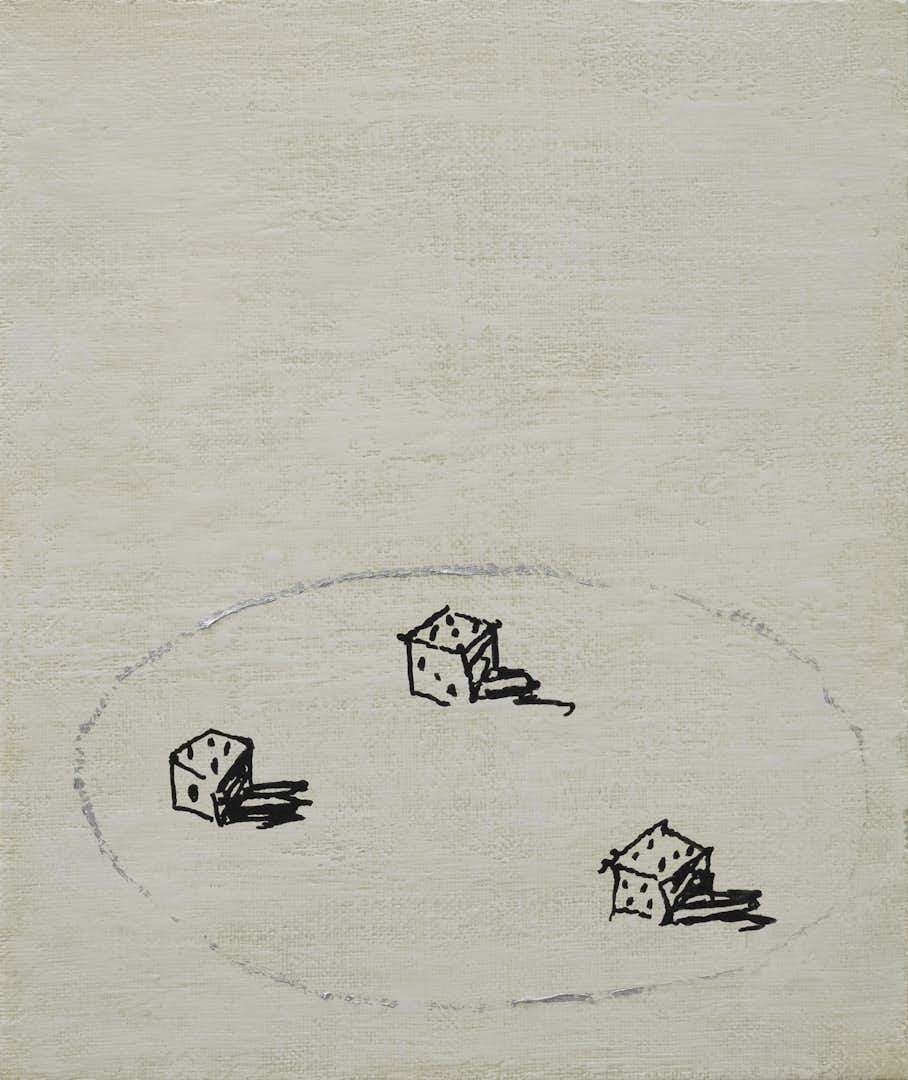

モチーフを鍵として作品の背後にある個人的なエピソードを引き出したところで作品の理解にはつながらない。というより、はなからこれらのイメージは作家のプライベートなどという狭小な領域には属していないのだ。サイコロ、トランプ、フィギュア、髑髏、月、そしてピラミッド。鹿野の絵画に繰り返し登場し、「持ち駒」的な役割を担っているこれらのモチーフもまた、絵画空間を遊戯の場として開くための共有材、もしくは、謎めいてはいるが言語なしの交通を可能とする一種の通行手形と見なすべきだろう。とりわけ古来より伝承されてきたサイコロやトランプは、鹿野いわく「それ自体がルールのかたまりでいろんな遊び方や解釈を誘発する」という意味で、世代、階層、国籍を問わず誰にでもアクセス可能な汎用性の高い遊具である。

いっしょにあそぼう、と絵画が呼ぶ。

今回の個展ではトランプを模したDMが配布され、シルクスクリーンのマルチプル作品もトランプのフォーマットで刷られていたが、そういえば8月に府中のLOOP HOLEで行われた個展「post-credits scene」では世にも稀なサイコロタイプのDMが来場者に配られていた。オブジェ化したDMがネット回線とは異なるアナログ系統で人から人の手を渡り、遊びに参与するプレイヤーを地道に増やしていくというカラクリである。キャンバスを飛び出てギャラリーの壁にじかに描かれたサイコロが象徴するように、鹿野のモチーフは絵画という虚構空間から現実空間にまで侵食し、イメージの次元やスケールを自在に変換しながら遊びの輪を広げていくのである。

むろん、次元をまたぎ、歪め、変換する暗号化の操作は絵画空間の内部でも行われている。ピラミッドは時の為政者でも持ちえない頂上からの視点によってチープな立体物に圧縮され、現実のスケールを無視してサイコロや雲と同等に配される(《balcony》)。エルミタージュ美術館の上空ではフィギュアの鳥が自閉した鑑賞会を繰り広げ(《palace》)、リアルなクレーターをあらわにする月は曖昧模糊とした雲との対比によって同一平面上に解像度の落差を生み出す(《tour》)。挙句の果てには《palace》のいかがわしいピンクと《月光(スタジオ)》の瞑想的なブルーの並置が脳内でハレーションを引き起こすのだ。モチーフ間、もしくは作品間で起こる化学反応により、繰り返しあらわれるモチーフや主題はその都度新しい相貌を獲得することになる。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

鹿野は作品やモチーフのリアレンジメントをよく行う。画面内でサイコロなどの頻出モチーフをさまざまに配置する、自室アトリエで過去作を並べ替える、訪問先にアトリエの備品を持ち込んで自分のアトリエの状況と現地の状況を混ぜ合わせる、等々。こうした攪乱の操作は、トランプをシャッフルしたりサイコロをふりなおしたりして、確率のなかからどうにか未知の相を引き出そうとする飽くなきチャレンジに似ているかもしれない。それはいわば、人目を忍ぶ夜に制作することを好む作家の、終わりのないひとり遊びのようなものだ。

夜にはご注意を。なぜならそれは、夢の結合作用が人と人の無意識の世界を渾然一体とさせるもっとも危険な時間帯であるから。現実のスケールや次元を歪め、モチーフを暗号化し、諸要素をシャッフルしながら過去・現在・未来の時系列に揺さぶりをかけるこれらの絵画が、姿なき権力者の追跡をもかわした秘密のアジールと成り得るのかどうかはまだ誰にもわからない。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

*──作家の言葉については今回の個展に際して制作された以下のインタビュー動画と、筆者が作家本人から聞いた話を元にした

(www.youtube.com/watch?v=kI3x6umggHM&feature=youtu.be)。