東京中心のアート界の構造に挑む。山本浩貴評「九州派/東京地方 突如来演 2020」

東京・銀座の画廊香月にて、1950〜60年代に活動した前衛美術集団「九州派」の展覧会が開催された。九州を拠点としてアート界のヒエラルキーに挑戦した彼らの活動を、いま考える意義とは? 文化研究者の山本浩貴がレビューする。

いま、九州派を考えるということ

2020年12月7日から26日にかけて、東京・銀座の画廊香月で「九州派/東京地方 突如来演 2020」展が開催された。九州派は1957年に福岡で結成され、特に1950年代後半から1960年代前半にかけて同地を拠点に活発な動きを見せた前衛美術集団である。「東京地方 突如来演」は、1961年に九州派が東京の銀座画廊で行った展覧会の名前である。あえて同一の名称を掲げた本展は、オリジナルの「東京地方 突如来演」展、ひいては九州派を現代の文脈のなかに位置付ける試みとみなすことができる。

九州派の面々は1958年に東京都美術館で開催された「読売アンデパンダン展」に共同制作の作品を出品したが、オープン・サブミッション制を掲げていた同展から展示を拒否された。読売アンデパンダン展史における展示拒否第1号という称号(栄誉?烙印?)をもたらしたその作品は、各人による夜通しの制作の後に残ったゴミをまとめた塊であった。以降、九州派は銀座を中心にたびたび東京に進出していくことになる。自身も九州出身の画廊香月オーナー・香月人美は、展覧会に際しての案内はがきの裏面に「折しもこの時代、福岡の地で生まれ育ち彼等の活動を目撃してきた縁は、[1958年から]62年の歳月を経て《九州派/東京地方 突如来演 2020展》を開催する運びとなりました」と書いている。

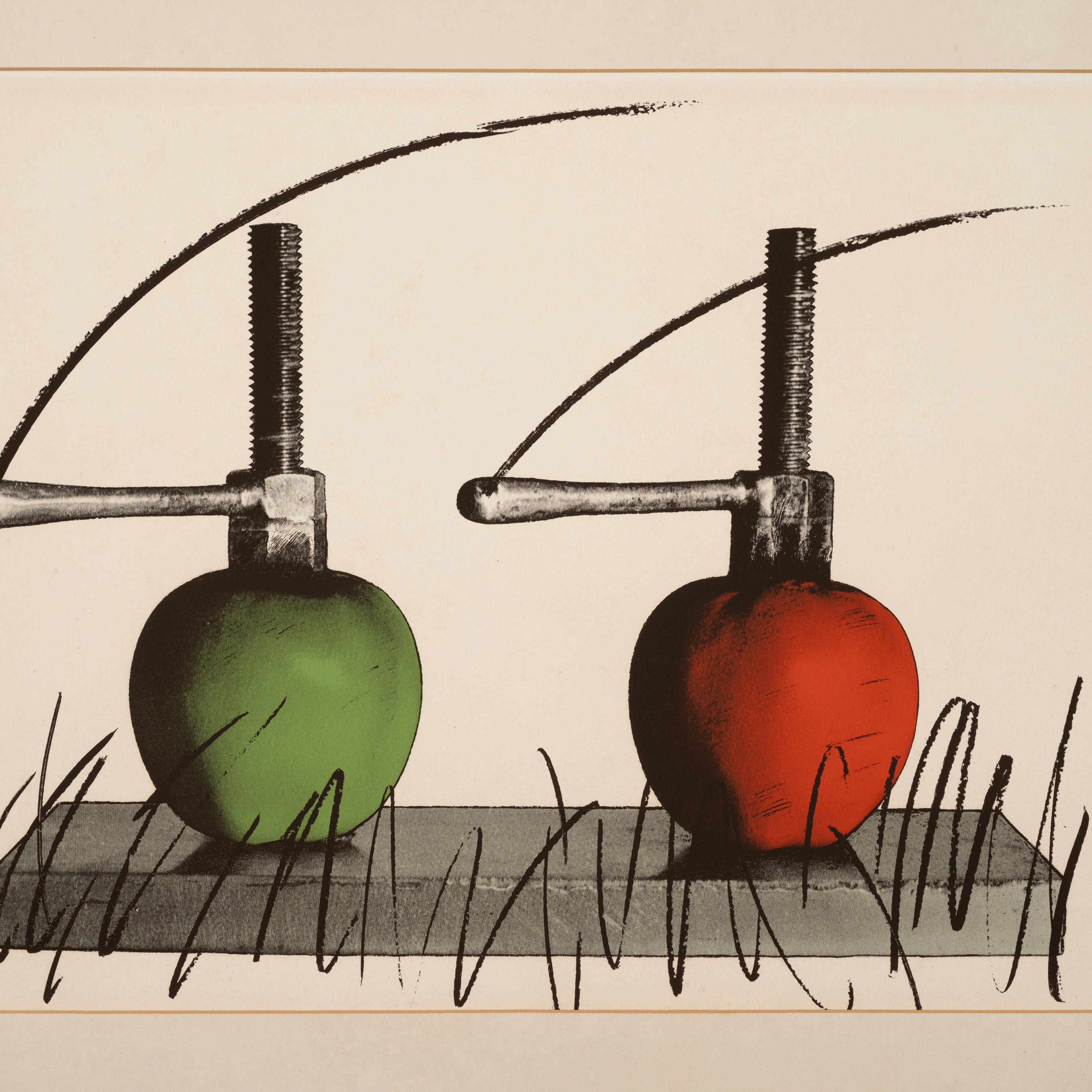

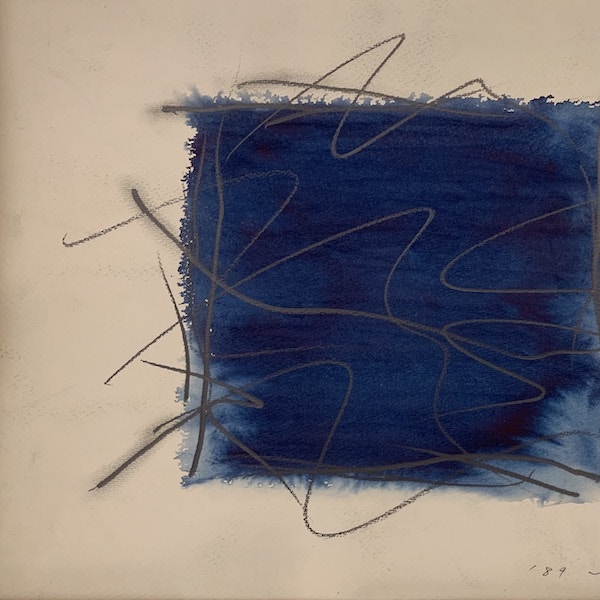

本展には、総勢7名の九州派メンバー──桜井孝身、尾花成春、磨墨静量、斎藤秀三郎、宮﨑凖之助、菊畑茂久馬、石橋泰幸──の作品が展示されている。九州派には(加入、脱退、再加入を繰り返しながら)25名程度のメンバーが在籍していた──上記の作家以外にはオチ・オサム、田部光子、働正らの名が挙げられる──が、そのほとんどは「正規の」美術教育を受けていなかった。また九州派メンバーの多くはフルタイムの仕事に就いており、彼・彼女らの作品はそうした仕事の合間を縫って捻出された時間のなかで生み出されたものであった。

九州派を含む戦後初期の芸術・文化運動を扱った『戦後初期日本の芸術とエンゲージメント(Art and Engagement in Early Postwar Japan)』(2018)の著者ジャスティン・ジェスティによれば、「福岡市立美術館で回顧展が催された1988年まで、その集団には現存する作品が一切ないと広く考えられていた」(*1)という。その後は同回顧展のキュレーターを務めた黒田雷児らの努力で少しずつ九州派作品の「発掘」が進められたが、彼・彼女らが制作した「ペンキ、畳、木材、縄、ワイヤー、ばね、釘、ボール紙、マネキンの一部、セメント、そしてトレードマークである素材のタールなどで作られた土着的で奇怪な作品」(*2)の多くは廃棄されるか、あるいは自然のプロセスのなかで腐食して姿を消した。その理由の一端として、「作品を残そうとする事自体が彼ら自身によって忌避された」(*3)のではないかと美術家の中ザワヒデキは推察する。

その意味で、本展は九州派アーティストたちの作品を実際に目にすることのできる貴重な機会となっている。1970年代から2000年代という幅広い年代のなかで制作された絵画・ドローイングや彫刻(宮崎作品のみ彫刻、その他は絵画・ドローイング)の多彩なバリエーションは、前掲書でジェスティが「その集団は一度もスタイル上の統一を達成することはなく、アイデンティティをめぐってたくさんの争いが起こった」(*4)と述べた九州派の多様性・雑種性・異種混交性を表象している。

いま、九州派という芸術運動・芸術集団に注目することはどのような意味を持つのか。ジェスティも分析する通り、九州派はローカルな詩作・芸術サークル、古くからある展覧会団体、台頭しつつあった現代美術制度という3つの世界のはざまに座り心地の悪い仕方で位置付けられる。東京「地方」というやや奇妙な表現には、九州(サークルと展覧会団体)と東京(現代美術制度)という2つの場所に引き裂かれた九州派の両義性が凝集している。

東京を一地方としてとらえ返すこと、言い換えれば「東京を地方化する」ことは空想上の、無意味な努力に過ぎないのだろうか。筆者はそう思わない。具体例を提示しよう。インド出身の歴史家ディペッシュ・チャクラバルティは『ヨーロッパを地方化する(Provincializing Europe)』(2007)と題された著作を発表している。チャクラバルティは「西洋の思考は私たちが非西洋諸国の政治的近代を通じて考える上で同時に不可欠かつ不十分である」(*5)ことを踏まえて、西洋の実践と理論を相対化することを企てた。事実、彼の想像力は非西洋を考える新しいビジョンを生み出すことに寄与した。

同様に、九州派は東京を頂点とするヒエラルキー構造に果敢に挑んだ。美術界には東京を絶対的中心とした構造が現在も残存しており、ゆえに美術史家・美術批評家・文化研究者の視線からはそれ以外の場所が大部分周縁化されている状況は変わってはいない。「遅れてきた前衛」九州派は、時代を遡りながら日本美術界の長らく持続する構造的問題を炙り出しているのではないだろうか。

*1──Justin Jesty, Art and Engagement in Early Postwar Japan, Cornell University Press, 2018, p193.

*2──Jesty, Art and Engagement, p193.

*3──中ザワヒデキ著『現代美術史日本篇 1945-2014』アートダイバー、2014、26頁。

*4──Jesty, Art and Engagement, p198.

*5──Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, 2007, p16.