「描く」ことの根源への投企。深川雅文 評 村田峰紀+盛圭太「庭へ」展

ともに多摩美術大学の彫刻学科を卒業した村田峰紀と盛圭太。原初的な「かく」ことに迫る村田と線の起源を「糸」にみる盛、その2人がいま交差することで生まれる表現とはなにか。東京・青山のvoid+で開かれた二人展「庭へ」をインディペンデント・キュレーターの深川雅文がレビューする。

多摩美術大学で彫刻を学んだ村田峰紀と盛圭太の二人展である。パリ在住の盛の一時帰国をとらえて実現した。ボールペンで様々なボードに激しく引っ掻く行為によって産み出される村田のドローイングと、糸とグルーガンで線を引いて描く盛の《Bug report》のシリーズ、そして、2人による初めての共作などが展示された。

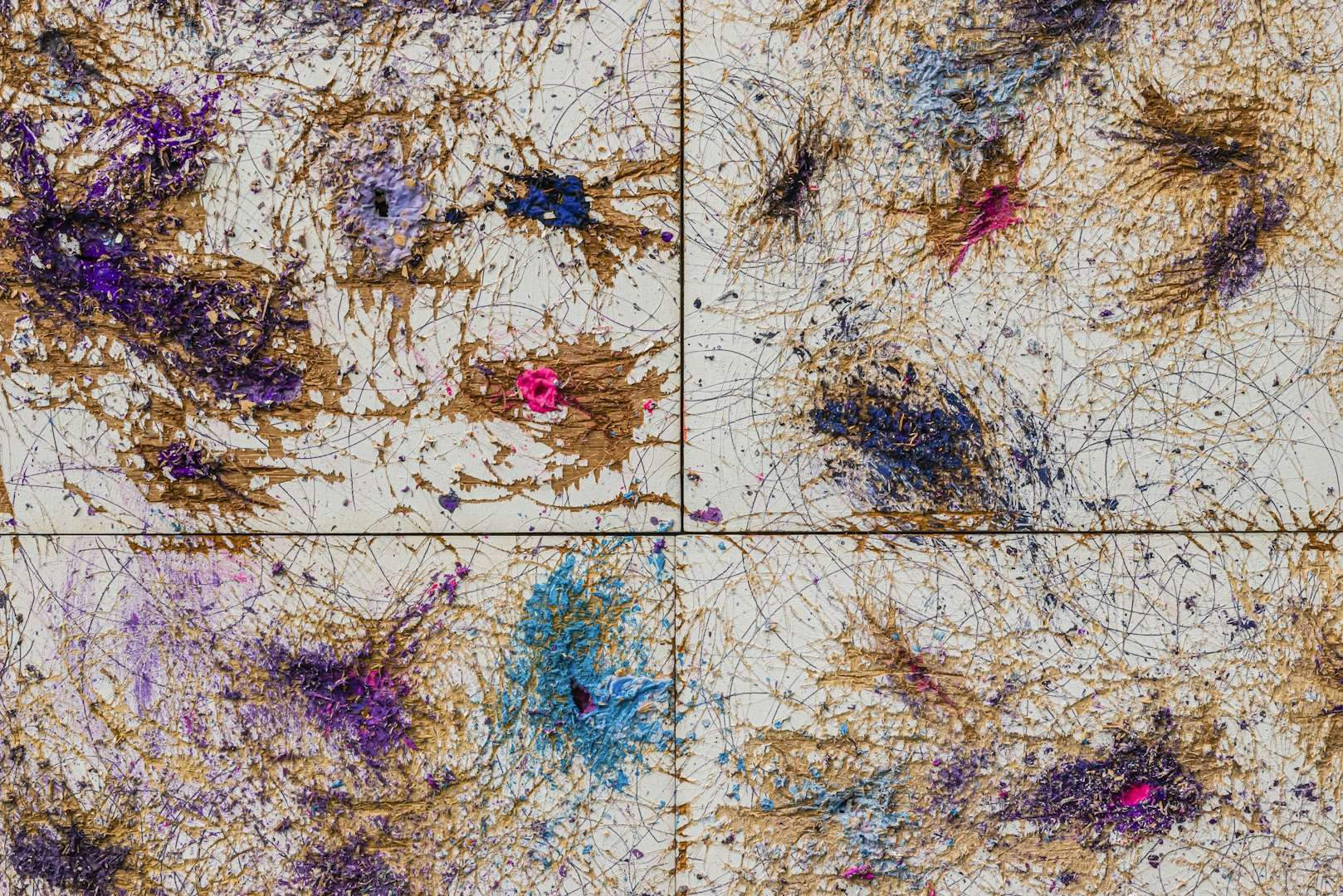

盛は、2020年6月に東京都現代美術館で開催された「ドローイングの可能性」展(*1)で、総延長36メートルの巨大な壁面に《Bug report》を滞在制作し注目された。今回、額装作品の展示に加え、ギャラリーのホワイトキューブの空間で《Bug report (Scrolling)》を制作した。壁のある一点にグルーガンで糸を留め次の点を探して糸を留め、点と点を結び線をつくる。この行為を自らのビジョンを探りながら自己増殖的に繰り返すことでキネティックなドローイングが生成する。その道行きは、あらかじめ計画されたビジョンをトレースするわけではなく、ハプニングや逡巡もあり、糸の切断行為が伴う。床に散らばった糸のクズや破片は“Bug”(プログラムの障害)の痕跡として放置されている。

ところで、空間に入って瞬時に思い起こされたのは、1920年代の構成主義者たちの作品や空間であった。それについて語るカンディンスキーの言葉が脳裏をよぎる。「これらの作品において目立つのは、点で結合された線が活発に使用され、強力に強調されていることである」(*2)。しかし、すぐさまその質の違いに覚醒させられる。線を支配しているのは、構成主義者のそれに見られる直裁な強靭さではなく、たおやかな脆弱さなのだ。この空間が“Bug”の集合体である所以である。村田の過激なドローイングと比べると、趣は大きく異なるが、描く行為の根底にある身体性の位相が2人の作品には通底している。

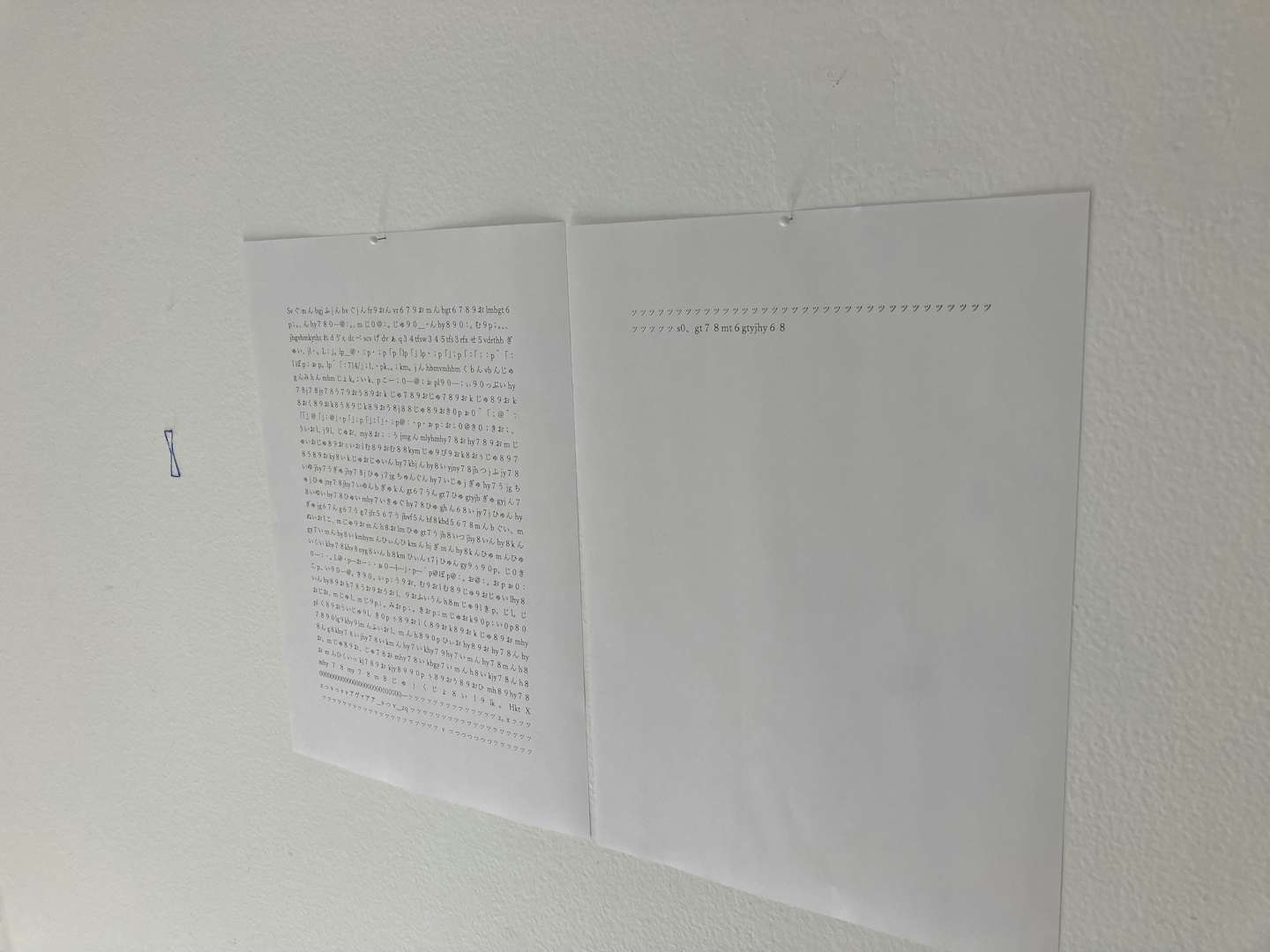

その空間の壁面の一角にさりげなくA4のプリントが2枚貼られている。パソコンからプリンターで打ち出されたと思しきテクストだが、そこにはまったく意味不明の文字と記号が並んでいる。パソコンのキーボードをボールペンで引っ掻き回す村田の最新のパフォーマンス《keyboard crusher》(*3)で生まれたものだ。隣室にはボロボロに破壊されたキーボードがそっと置かれている。村田のボールペンは、色面やイメージが重ねられた合板などのボードだけでなく、液晶モニターやパソコンのキーボードにまで容赦なく襲いかかる。それぞれの作品が共存するこの空間には、「描くひと」として2人がともに対峙する表象生成の磁場が発生しており格別である。

共作は2作品ある。展覧会タイトルを冠した《庭へ》では、村田の作品に盛が反応。盛は、村田の多層に着色したベニヤ板をボールペンで引っ掻いた後で、その板を力づくで折り曲げた作品を前にしてその上に整然と糸を張った。村田の荒々しい線刻の痕跡を前にして、盛は規則的に糸を張り、互いの線は静かな火花を散らす。もう一つは《Bug report + overlap》で、盛のドローイングに村田が反応。盛の作品上に、村田は透明のアクリル板を重ね、それに引っ掻きを行っている。共作では、2人のドローイングの線の質の違いが際立ってくる。盛のドローイングは、制作のプロセスから基本的に線と曲線からなるのに対し、村田のそれは不規則的で常に逸脱していく円弧状の線刻を基調としている。異質な線と線の共演は互いを挑発しノイズを招来させながらも新たな響きの次元を切り拓いている。

《Bug report (Scrolling)》について、盛は興味深い言葉を発している。「この部屋は、エジプトのピラミッドの奥底にある棺の間に描かれている不思議な文字の感じがします」(*4)。古代文字 (ヒエログリフ)への言及は、一瞬、唐突に感じられたが、琴線に触れるものがあった。人類のメディア史を振り返ると、たしかに、イメージを描くということが文字誕生への前史となった。そこから絵文字が生成し、さらに抽象的な文字に向かう進化が加速した。自身の糸ドローイングについて「言語を紡ぐ行為」(*5)とも語る作家には、イメージとテクストの混沌をめぐる表現の原風景が広がっているのではないだろうか。そういえば、盛のドローイングには不可思議な機械的構造物が繰り返し現れる (デュシャンやピカビアの作品に現れる、無意味なマシンのイメージも彷彿とさせる)。いったいなんのアイコンなのだろうか? それは盛の言う「不思議な文字」に属するのかもしれない。思えば、マシンは近現代の高度な科学的・技術的なテクストの産物である。盛の仮想マシンの図像は、テクスト世界の隠喩と見ることもできるのではないか。

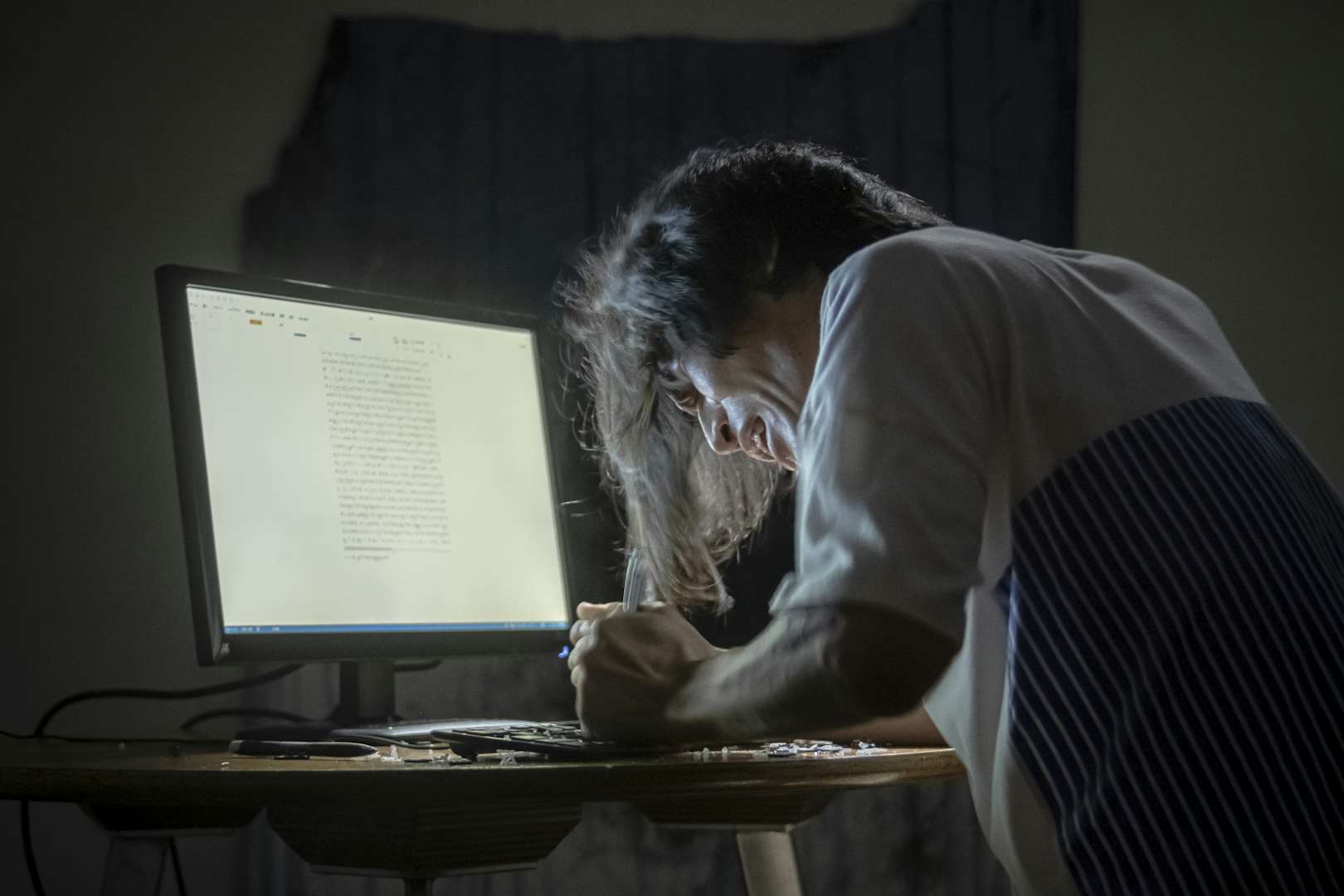

村田の作品のルーツをたずねてみよう。それは文字を書くことと深く関わっていた。作家は語る。「白紙の原稿用紙に文字を搔き消すというような行為を、白紙の原稿用紙にインクの出ないペンで書き連ねるというのをひたすら続けたのです」(*6)。その行為を映像に撮ることで、パフォーマンスとしての作品の可能性を発見したという。ここでの「書く=描く=掻く」行為は、文字とイメージの障壁を解体させながらその根底にある表現の深層を露呈させ、描くことの新たな地平を指し示すことであった。また、日本語で話すことに困難を覚えていたと述べる作家が抱いていた言葉へのオブセッションを破壊し解放するアクションであったともいえよう(*7)。新作パフォーマンス《keyboard crusher》は、作家が引っ掻きに向かう対象はまったく異なるが、原点からの揺らぐことのない展開を見せており、その行為から叩き出された謎めいた文字・記号が並ぶプリントからは、「描く」行為を通じてイメージとテクストがせめぎ合い溶融する坩堝に自身を投企する作家の姿が浮かび上がってくる。

盛と村田の各作品を内包するホワイトキューブの空間が格別だと先に述べたのは、二人の創造が、手法を異にしながらも「描く」ことの根源的な場を見つめる眼差しの力を共有していることを強く感じさせるものだったからである。

高度テクノロジーが世界を席巻する現代、情報の大海の中でハイパーテクスト化したテクストが膨大な画像・映像ともリンクしながら怒涛のように横溢し、私たちの生を覆い尽くす観もある。「描く」ことは、テクストに先立つ人間の表現の原点である。はじめにイメージありき。「描く」とは何か? 現代におけるその意味と可能性の問いへと誘う展覧会であった。

*1――「ドローイングの可能性」展(東京都現代美術館、2020年6月2日-21日)

*2――ヴァシリー・カンディンスキー『点と線から面へ』[新装版バウハウス叢書9](宮島久雄訳)、中央公論美術出版、2020年、p.97

*3――村田の新作パフォーマンス《keyboard crusher》は、会期初日(8月14日)に展示会場で行われた(非公開)。その様子は映像で記録されており、村田の映像作品(撮影・編集=柴田祐輔)として公表される予定である。

*4――「村田峰紀+盛圭太「庭へ」展オンライントーク:建畠晢、盛圭太、村田峰紀」より。本展の作家2人に加え、詩人で評論家の建畠晢を迎えて8月24日に実施された。その内容は、下記URLで視聴可能(視聴時間:1時間13分22秒)。1時間7分33秒~1時間7分53秒を参照。

https://www.youtube.com/watch?v=GWcejsKDrDw

*5――同上、53分15秒~54分15秒を参照

*6――同上、10分52秒~15分10秒を参照

*7――村田峰紀『Mineki Murata “gumuhit”』、rin art association、2020年、p.2