イギー・ポップの残像を追いかけて。岩垂なつき評 楊博「no tears」

NADiff Window Galleryで昨年10月から11月にかけて開催されたアーティスト・楊博(Yang Bo)の個展「no tears」。ロックミュージシャンとして広く知られるイギー・ポップと作家自身の距離感を主題とした本展を、岩垂なつきがレビューする。

ポップの残骸から立ち上る仮想のノスタルジー

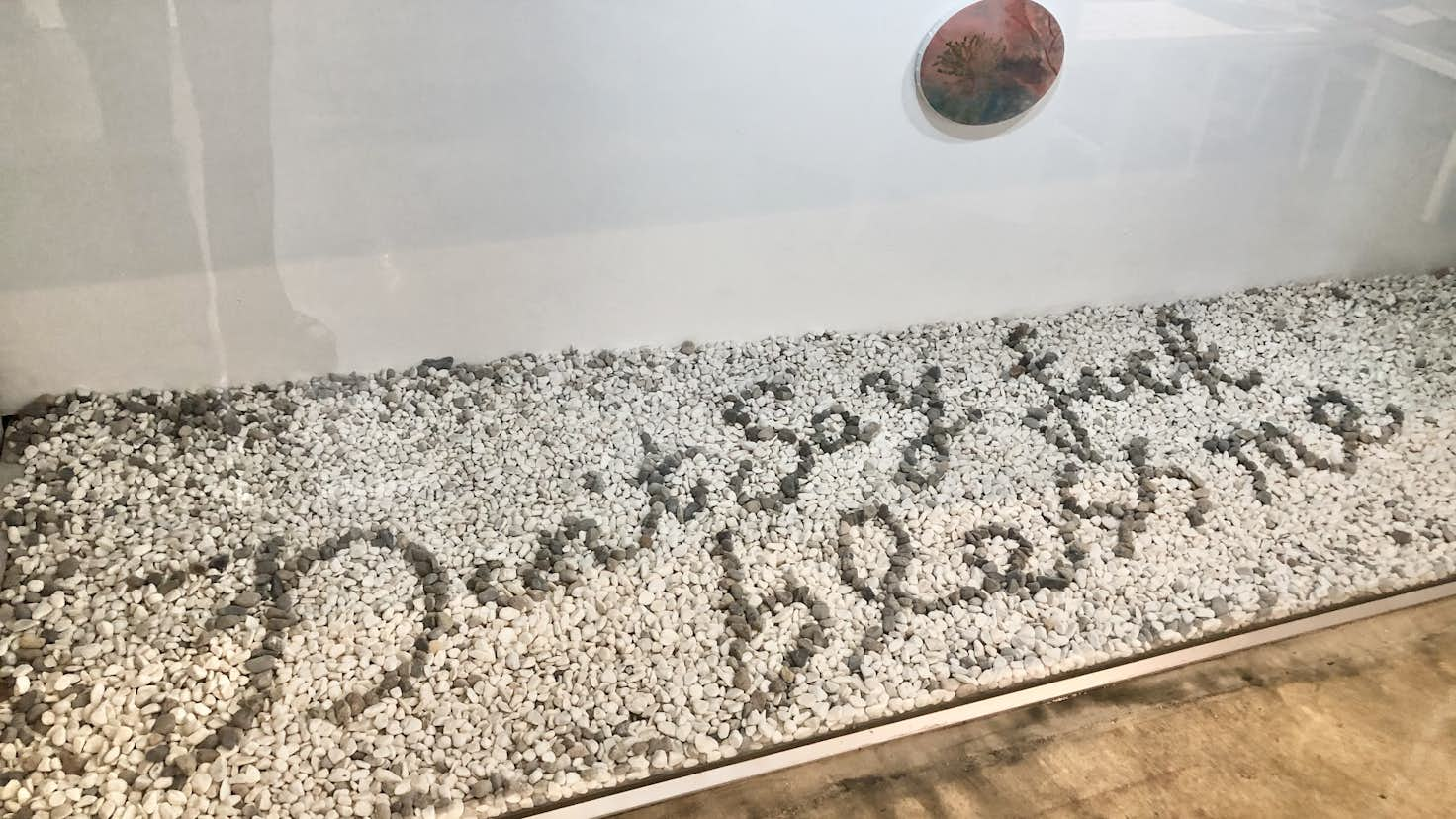

今回の楊博による個展「no tears」はNADiff a/p/a/r/t入り口のウィンドウギャラリーと呼ばれるスペースで開催された。壁面にはイギー・ポップの代表曲「I wanna be your dog」を引用した絵画と、茅ヶ崎の海岸などが描かれた絵画が数点展示され、足元のショー・ウィンドウには敷き詰めた小石で描いた「Don’t say fuck bless me」の文字と絵画で構成されたインスタレーションがある。また販売スペース手前のガラスシェルフにも、イギー・ポップを描いた絵画が並んでいる。

1991年生まれの楊は、「ポップの受容」をテーマに、ポップ・カルチャーや自身の個人的体験に紐づくイメージを主に平面作品に落とし込んでいる。楊によるポップの引用は、1960年代のポップ・アート、あるいは80年代のアプロプリエーションと呼ばれた表現とはいささか乖離がある。なぜなら彼の作品におけるイギー・ポップは、ウォーホルにとってのマリリン・モンロー、ないしはクーンズにとってのマイケル・ジャクソンのように、同時代性のなかでひとつのイコンとして機能している対象ではないのである。

イギー・ポップは1960年代に音楽活動を開始したミュージシャンで、過激なパフォーマンスと60年代にザ・ストゥージス名義で発表した楽曲の数々でその名を知られている。代表曲のひとつが本展の作品《Young sturgeon (says now I wanna be your dog)》に引用されているわけだが、作品の印象は楽曲の破滅的で甘ったるい歌詞とはかけ離れている。本展のなかでもとりわけ微細な筆致で楕円形のキャンバス描かれた魚は「Now I wanna be your dog」とつぶやいている。楊は本展開催にあたり、アルノルト・ベックリンの《魚に説教する聖アントニウス》(1892年、チューリヒ美術館蔵)から着想を得たという。

原作はキリスト教のエピソードを主題としており、同テーマのグスタフ・マーラーの楽曲はドイツの民謡をもとに、聖アントニウスが川に行って魚に説教をすると皆熱心に耳を傾けるが、帰ったとたんにすっかり忘れてもとの生活を送る、という内容になっている(*1)。原作における魚は大衆のアレゴリーであり、彼らの俄かな知性が風刺的に表現されていると考えられるだろう。しかし、本作では魚(大衆)は説法を聞くのではなく、彼らが慣れ親しんだ娯楽としてのポップ・カルチャーを単純に享受している。楊によれば、本作における魚(マーラーの楽曲に登場することから、チョウザメを描いている)は大衆のアレゴリーであると同時に、自画像でもあるという。本展はこの作品から始まり、「聖なるもの」と「俗なるもの」(あるいは「ハイ・アート」と「ロウ・アート」)という境界が曖昧な現代におけるポップ受容のひとつの在り様を詳らかにしていく。

イギー・ポップと様々なミュージシャンのツーショットが描かれた絵画は、インターネット上で容易にアクセスできるイメージから引用されている。楊が、イギー・ポップ自身を単独で写すアイコニックなイメージではなく、他の著名なミュージシャンと並んで映る写真を引用したことは非常に示唆的である。1991年生まれの楊は、もちろんイギー・ポップが全盛期だった時代に、その熱狂を体感していたわけではない。おそらくイギー・ポップという人が「ロック界のレジェンド」であることを知ったのは、インターネットないしはなんらかのメディアを通してだろう。インターネット上でアクセスすることのできるデヴィッド・ボウイやマリリン・マンソン等とのツーショット写真は「レジェンド」としてのイギーの輪郭を浮かび上がらせる。楊は当時のイギー・ポップのエネルギー、そして彼を取り巻く熱を帯びた空気を体感することはできなかったが、その影響を残す副産物を情報の海から拾い上げることができる。そしてオリジナルの熱気からはとうに切り離された「余韻」を享受することで、あたかもそれを過去に体験したかのようなノスタルジーに浸ることが可能なのである。イギー・ポップが描かれた一連の絵画は「もはやない」カルチャーに対する楊の受容の在り方を明確に示しているといえるだろう。

この「もはやない」が、今でもその残骸のなかに一定の影響を持ちうるものへの執着には、憑在論的な性質を見て取ることができる。「憑在論」とはジャック・デリダが発案し、マーク・フィッシャーが著書『わが人生の幽霊たち―うつ病、憑在論、失われた未来』において自身の音楽論、映画論に適応した語であり、著書のなかでフィッシャーはマーティン・へグルンドの理論を参照しつつ、「憑在論」の性質について「もはやないもの」あるいは「いまだ起こっていないもの」が現在でも潜勢的に効果を持ちうることを示している(*2)。楊の作品においても、現実的には存在していないが、しかしその残骸から立ち上る亡霊のような何かに、彼自身が取り憑かれているように思えるのである。展示会場で配布したテキストの文中で、楊は次のように言っている。「かなり前から考えていたことなのだが、僕は一体どうすれば本当にイギー・ポップに会えるのだろうか」。そこには現実的にはリーチすることができないという事実へのメランコリーがあり、故に楊はイギー・ポップの残像を追いかけ続ける。どんなに「Now I wanna be your dog」と口ずさんだところで、彼とイギーの間には、どうしようもない隔たりがあり、その「距離」も含めた自身のポップ受容の在り様が一連の作品に顕在化されているのである。

先に挙げたウォーホルの作品を前にしたとき、私たちが向き合うのは「私たちがマリリンをどうみているか」であるが、楊の作品を前にしたとき、私たちが向き合うのは「楊がイギー・ポップをどう受け止めているか」である。展示された作品において引用されたすべては、きわめて個人的なフィルターを通して提示されており、彼自身の体験と綯い交ぜとなっている。うつろな輪郭をもったイギーは、楊の意識の中では茅ヶ崎の海岸と等価であり、すべてはソーシャルメディアのフィード上にあるかのように均質化される。そうして、ポップ・カルチャーは楊個人の歴史と混ざり合い、限りなく彼自身と同化していくのである。

このように見ていくと、本展はともすれば楊自身の個人的物語のように思えるかもしれない。しかし、インターネットに慣れ親しんだ私たちにとって、時代性や地域性を超えて選び取ったお気に入りのポップ・カルチャーや、個人の経験が混ざり合った、仮想的なユートピアで生きるのは容易なことである。ここではすべての輪郭は俄かなものであるが、漂うその「余韻」だけを享受すれば十分な心地よさを手に入れることができるのである。この点で、本展は普遍的な物語でとして響くものとなる。そしてここで、再び冒頭の「魚」が目の前に現れる。私たちは、本質的には「俄かさ」を享受する「スノッブ」であり、そこからは逃れようがないのかもしれない。だが最後には楊の言葉を借りて言わせてほしい。

「Don’t say fuck bless me(罵倒ではなく祝福を)」!

*1──中野京子・早川いくを『怖いへんないきものの絵』幻冬舎、2018年、24~37ページ参照

*2──Fisher, Mark. 2014. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. zero books. pp.18-19. (マーク・フィッシャー『わが人生の幽霊たち―うつ病、憑在論、失われた未来』五井健太郎訳、Pヴァイン、2019年、40頁参照)