鑑賞者と芸術がともに思考する作品を求めて。石田裕己評「惑星ザムザ」展

新宿区にある製本印刷工場跡地でひらかれ、連休中の話題をさらったグループ展「惑星ザムザ」は、布施琳太郎によるキュレーションで17名の作家が参加した。「テキスト以前の物質」を出発点とする本展について、問題提起とその先にある可能性を批評家・キュレーターの石田裕己が論じる。

「観測」と「変身」のはざまで

安定した観測者として

簡単な考え方を指摘することから始めよう。すなわち、〈普段われわれは、モノに概念を当てはめることによってそれを認識している〉ということを、だ。

実際には〈これらはすべて同じである〉とは同定しがたい多種多様なモノについて、例えば〈椅子〉という概念を当てはめることによって、それらを同じ〈椅子〉として認識することが可能となる。そのような個別性の捨象と概念への還元を通して、人は初めてそれを理解する。後の議論との接続のために、認識が〈モノを人間にとっての物語に組み込むこと〉と言い換えられる点を指摘しておこう。

以上のような認識が成立しない場合、この世界は初めて出会うモノばかりの、一種のカオスとして立ち現れ、そこではいかなる行為も難しくなるはずだ。もちろん、日常生活において既存の概念にあてはまらないもの──これまでに見たことがない対象、あるいは、既に概念を持っているはずの対象がそれとは同定できない仕方で現れ出る場合もあるだろう──と出会うことはありうるが、それもまたすぐになんらかの仕方で──時に〈なんだかよくわからないもの〉というかたちで──意味づけされ、認識へと組み込まれる。

布施琳太郎がキュレーションした「惑星ザムザ」は、上記の前提のもと、芸術作品という形式を用いることで、モノが持つ非人間的な側面を再考しようとする展覧会であった。まずは布施自身による、会場入り口周辺に設置されたステートメントを確認しよう。

『惑星ザムザ』はテキスト以前の物質から思考を開始する。それは芸術作品の制作の根拠を、書物的な理性ではなく、インクや愛液、紙、明滅、線、面、電気信号、塩基配列、振動、空気といったマテリアルに求めることだ。これら物質が、安定したテキストやコンテキストに到達することなく、身勝手な生命活動を開始した状況を観測することこそ『惑星ザムザ』の目的である。(展覧会ステートメントより)

ステートメントにおいて布施は、まず「歴史や現実」を「再組織」する「人々の想像力」が、「最も知的で複雑な営み」であることを指摘する。「書物的な理性」と関連する、物質を「安定したテキストやコンテキスト」へと至らしめることとも表現されるこの営為は、まさにこれまで見てきた概念的な認識、すなわち、人間が、ともすれば理解不可能でもありうるモノを理解可能な物語へと当てはめていく形式にほかならない。ここでは歴史・現実・物質が、人間によって認識され物語化=再組織化される対象──われわれの議論における〈モノ〉にほぼ対応する──として並置されている。

一方で、情報化社会としての現代において、そのような再組織化を通じて生じる「言葉とイメージによる織物」が、「虚実や善悪を超え」て「際限なく拡散」する時代状況を布施は問題視する。そのような状況への応答として、「テキスト以前の物質」への遡及が目指されるのだ。

このステートメントを冒頭の議論に即して、わたしの言葉で要約すれば、以下のようになりだろう。〈われわれが理性を通して行う、モノを認識して人間にとっての物語へと組み込む行為。一方で、現在はあらゆる物語が、現実から浮遊するように語られ世界を覆っている。そこで、一度そのモノそれ自体およびその物質性に立ち戻ることを試みる〉。

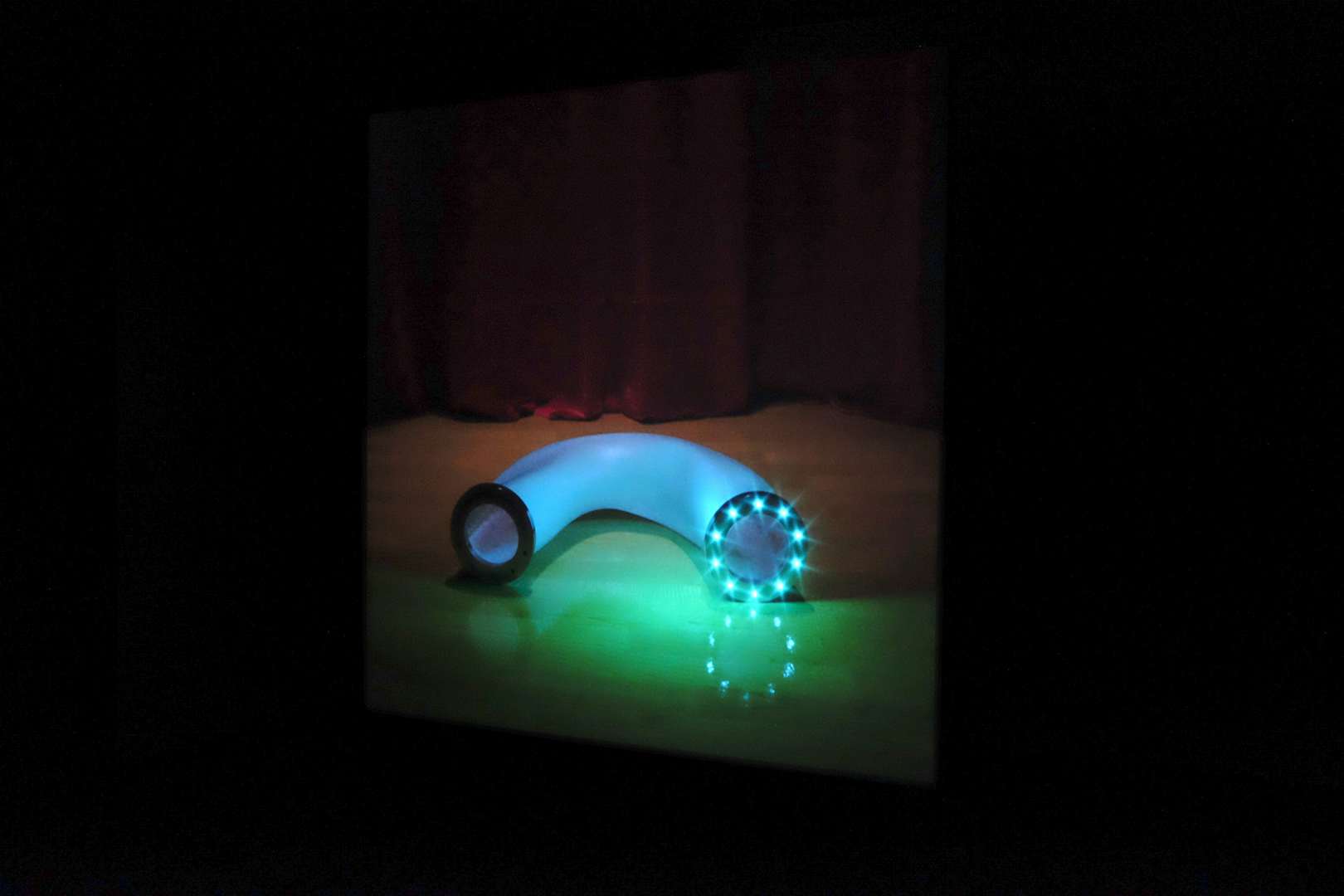

そしてわれわれはこのステートメントを出発点に、「いくつものマテリアルが、見たこともない異形を形作る惑星」を巡っていくこととなる。ふたつの映像が人間とは無関係に互いに誘惑しあうさま、得体の知れない動きをなすブルーシート、廃材とその重さによりつくられる押し花……。

そのような出会いが「観測」と名指されている点に注意しよう。すなわちここにおいて、人間がモノに意味づけを行い、そのモノを自らの物語へと組み込むという関係が保持されているのだ。そしてこれが、わたしが本稿においてとりわけ重視する論点である。

実際、多くの作品は、「異形」の姿を持ちながら、〈人間の認識以前のモノ〉についての思考・概念をわれわれの理性的認識もたらすという仕方で存在する。例えば、百瀬文の《Born to die》は、3DCGのオブジェとともに、ポルノにおける女性の嬌声と出産する女性の呻き声とを対置して提示する。そうして両者の差異および同一性を提起することによって、認識においては区別される二種の声の同一の源泉としての人間身体についての思考が促進される。また布施の《海は僕と、雲はあなたと似ている(59.6kgの自画像)》では、布施の体重と同じ重さの水の入った水槽が、ディスプレイに映し出された皮膚と向き合って提示される。身体を規定するが見た目はまったく異なる水と、表面的には皮膚に見た目を寄せられるが、実態はまったく異なるディスプレイ。そこから、身体やディスプレイの物質性についての思考が掻き立てられる。これらは顕著な例であるが、他の多くの作品も、〈(時にその作品それ自体であるような)あるものが『人間の認識以前のモノ』である〉というふうに、それをコンセプトとして提示するような仕方で成立していた。しかし、そのような認識や思考と強く結びついた方法において、〈人間の認識以前のモノ〉をそのままで捉えることは可能なのだろうか。

ここで、「異形」との出会いがすぐに認識へと回収されてしまう事態に寄与する別の要因として、「惑星ザムザ」が厳密に規定された導線を持ち、それゆえにすぐれてストーリーテリングな展覧会となっているという点を指摘しておこう。

会場に着くと、われわれはまず3階にある受付で展覧会の順路を推奨される。そこにおいては、はじめに3〜6階の作品を一続きの階段を登りながら鑑賞したうえで、つぎにそれとは違う階段で一気に2階まで降り、そして2階と1階で作品を鑑賞した後で、最後に入り口とは違う出口から、広い空き地へと降り立つこととなる。この一方通行的な導線をなぞるという行為のなかで、布施によって設定された大きな物語、すなわち〈いつもの街を歩いていたらいつのまにか惑星にたどり着き、そこで様々な『異形』と出会い、再び日常世界に戻ってきたという物語〉をたどるという経験の側面が強調されることとなる。理解しきれないものとしてあり得たはずの個々の「異形」との出会いは、そのような物語──人間にとっての理解の形式──のなかに位置づけられる。安全に消費することが可能なように調整された廃墟という展示場所も、この物語性を補強する要素となる。そしてその「物語」を味わうという経験を求める人々が集まる。

こうして、「異形」たちは新たな思考の契機となるというよりは、むしろ既存の、テーマパークのアトラクションを訪れるような物語消費へと回収されてしまったように思われる。この批評が早急に書かれ発表される要因ともなった「惑星ザムザ」の話題性の高さは、ある程度はそのアトラクション性に起因するものではなかったか。

もちろん、作家の関与の度合いは作品によって異なるとはいえ、現代の芸術という試みにおいて、人間が人間のために行う、きわめて人間的な営為であるという側面を捨象することは難しい。それゆえに、そこで〈人間の認識以前のモノ〉を扱う作品を制作した場合、それが、〈『人間の認識以前のモノ』をコンセプトとして提示する作品〉となることは必然的であるとも言えるだろう。

変身の経験として

さて、この袋小路を突破する方法はありうるのだろうか? つまり、芸術において──人間の認識形式に従属させることなく──モノをモノのままで思考することは可能なのだろうか? 仮にできるとすれば、それはいかなる方法でなされるのか?

この難題に、わたしはここでさしあたりの案を提出したい。それはつまり、〈人間もまた作品同様にモノとしての側面を持ち、安定した観測者ではありえないという点を鑑賞者に示したうえで、モノとして作品というモノへと関わり合っていくように促すような鑑賞経験こそ、それを可能にするのではないか〉という試案である。(*1)

先述の布施や百瀬の作品は、たしかに身体を中心的な主題とするという意味で鑑賞者を含む人間の身体のモノ性の提示を可能としていた。一方で、理性的な認識を通したその把握が作品の帰結となっていたように思われる。これらや他の多くの作品が〈鑑賞者が芸術を通して思考する作品〉であったとすれば、ここで検討されているのは〈鑑賞者と芸術がともに思考する作品〉だ。(*2)

気がつけば立っていた。だから歩いた。この身体の横を通過する、いくつかの人影に顔はない。たぶん私にも顔がない。私は私を失った。そうしてあなたは巡る、迷う、まわる」。(展覧会ハンドアウトより)

じつのところ、ここで私が提起した、非人間中心主義的に思考された芸術鑑賞に近い方向性は、〈観測していくなかで人間ではないものへと接近していくようなカフカ的な『変身』の経験〉として、上に示した「惑星ザムザ」のステートメント──先ほど検討した入り口に掲示されたものではなく、配布されたハンドアウトに掲載されていたもの──において提示されている。すなわち「惑星ザムザ」は、はじめから「観測」と「変身」という二つのベクトルに引き裂かれていたのだ。展示全体は「観測」のベクトルに向かっているという点を指摘・批判することが、ここまでのわたしの記述の主たる賭けどころとしてあった。ここからの記述は、本展示に潜在する「変身」のベクトルの可能性を見積もっていくことへと向かう。

まずは、本展示のいくつかの作品において可能となっていた「変身」の鑑賞経験について記述しよう。

名もなき実昌の《いつかはきえる☆*:.。_(¬ 「ε:)_.。.:*☆》は、ある部屋の地面の広い領域に描かれた砂絵を中心とする作品である。それをよく鑑賞しようとして周辺や上を歩き回ろうとするやいなや、〈自らの身体もまた砂と同じ物質である〉という端的な事実ゆえに、絵がわれわれの足によって棄損されることとなる。それゆえにわれわれは、安全な立ち位置において作品を鑑賞する主体ではもはやありえない。見るように促す作品の要請と自らの身体および鑑賞スタンスの様態──絵に気を配りながらおずおずと、あるいは気にせずにずけずけと──との絡み合いのなかで、ある一つの歩行が実現される。

また、倉知朋之介の《ムシ図鑑》においては、遊戯を通して虫へ「変身」しつつある演者たち──映像の表象に素直に従えば、このように表現可能であろう──が、われわれの常識的な身体の使用とはまったく異なる方法で発声し動く。奇声・奇行と呼ぶことができるそれを通して、身体はわれわれの慣れ親しんだ理解を離れ、不気味さをまとい、そのモノ性を示していくこととなる(*3)。もしこのような提示のみが行われる作品であったとすれば、コンセプトとして身体の物質性を提示し、それによって理性的な理解を促す他の作品とそう変わらないはずだろう。しかし《ムシ図鑑》において重要な点はもう一つある。それは作品が鑑賞者に対して与える過剰なまでの感覚的刺激だ。人間としては聴取することができない不調和な声はつねに鳴り響く。迫りくるような大画面で流される映像において、TVなどのメディアで既視感のある部分と、激しいブレや短いカットの連続からなる人間の鑑賞に不適な部分が混在し、両者のギャップが後者の刺激を強化する。刺激の過剰さゆえに、〈奇声〉〈変な映像〉といったラベリングすら機能せず、われわれはそれらを一種の暴力として受容することを強いられる。そこにおいて普段人間として使い慣れた方法とはまったく異なる身体の使用が生じ、演者たちのそれに似た「変身」へと至ることとなる。

さらに、「変身」のベクトルにある〈鑑賞者も作品と同様にモノである〉という観点から、廃墟での鑑賞という経験のまた別の側面を考えることが可能となるのではないだろうか。

基本的には安全な経験として消費できるものとなっていたとはいえ、廃墟は容易に壊れ、それによって人間=観測者の身を危険に晒しうる──場合によっては修復不可能なまでに棄損しうる──場所である。実際会場においては、危険を示す貼り紙や割れたままとなっている窓ガラスが確認される。この廃墟の廃材を活かして押し花をおこなった田中勘太郎の《上書きの下のミイラ》は、作品自体は人間が距離を取って安全に「観測」できるものとなっていたように思われるが、まさにこの破壊可能性を主題とした作品であった。

そしてそのリスクは、〈人間=観測者の安定した立場がモノにより脅かされ、それ自身リテラルなモノへと接近する可能性〉と換言できる。その可能性とともにモノとしての作品と向き合うことを可能にしえた条件──実際に可能であったかはともかく──として、廃墟という場所があったといえるだろう。(*4)

*1──本稿では詳述しないが、わたしはこのような次元を、美学者の星野太による、ピピロッティ・リストのインスタレーションが「いかにわれわれを巧みに『振り付けて』いるか」に着目する議論にならって、「コレオグラフィ」という観点から記述することを考えている。つまりそれは、モノとしてある芸術作品が、同じモノ性を持つ鑑賞者身体へと、極めて即物的な次元で働きかけ、その身体がもともと持っていた意識的・前意識的な存在様態を変容、ないし増幅させるような次元である。

そこでなされる動きは、〈芸術作品と身体というモノの協働のなかで生じる、人間的な尺度を超えた思考〉と呼びうるものではないだろうか。そのような経験について、〈それがいかにして可能となったか〉という条件の水準では語ることができるが、〈実際にそれをいかに経験したか〉という水準で語られる言葉については、それと実際の経験との間の大きな差異が問題となってくるだろう。わたしがここで2作品について行った短い批評にも、その性質が認められるはずだ。

*2──もちろん両者は簡単に区別することができないものであり、グラデーションとして成立するものである。ここまででわたしが本展示について指摘しようとしたのは、前者の側面の大きさにほかならない。

*3──この箇所の議論については、哲学者の千葉雅也の議論(千葉雅也『勉強の哲学 来たるベきバカのために』pp.41-49、文藝春秋、2017年)、および、そのもととなったオブジェクト志向存在論における議論(グレアム・ハーマン『四方対象:オブジェクト志向存在論入門』岡嶋隆佑監訳、山下智弘・鈴木優花・石井雅巳訳、人文書院、2017年)を参照のこと。

*4──わたしが本稿で「惑星ザムザ」に即して展開した議論は、21世紀における現代思想の方向性──すなわち基本的に人間との関係の中でしかモノを捉えてこなかったそれ以前の哲学を批判し、われわれと無関係に存在するモノそれ自体の実在を思考しようとする、一般に思弁的実在論と言われる潮流──を念頭に置いたものである。そこにおいて、〈人間は人間の認識の枠組み、すなわちモノと人間との関係においてしかそのモノを捉えることができないという考え〉が「相関主義」と名指され批判されるが、その語彙を用いて本稿の議論の賭けどころを述べれば、〈『惑星ザムザ』における相関主義批判の不徹底の検討〉となる。これは恣意的な思想の援用ではなく、布施自身も言外に参照しているという推定に基づく言及である。

本展示がそのような、現代思想などの同時代の潮流とも関連づけながら、若手から中堅の数多くの作家に共通する志向性を見出そうとするキュレーションの戦略──以前の展示で言えば、松井みどりの「夏への扉-マイクロポップの時代」展(水戸芸術館現代美術ギャラリー、2007年)にも近いもの──を有するのにもかかわらず、そのような側面が無視され、〈廃墟で大掛かりな作品を数多く鑑賞するスペクタクル〉として受容されているように思われる点への批判が、本稿および本稿のもととなった一連のツイートの問題意識としてある。