複製で出会う神の声。

椹木野衣が見た、『初期シェーカー聖歌』

アメリカ・ニューヨークを拠点に活動し、テクノロジーと様々なメディアを駆使した演出で現代演劇の最先端を走る前衛劇団、ウスター・グループ。その初来日公演が2015年末に東京・青山のスパイラルホールで実現した。19世紀にアメリカで発祥したキリスト教団体「シェーカー」の聖歌のレコードをもとにした本作を、椹木野衣がレビューする。

椹木野衣 月評第91回 声と「再生」 ウースター・グループ『初期シェーカー聖歌:レコード・アルバムの上演』

生身の人間が主役のはずの舞台芸術に全面的にテクノロジーを導入し、時に俳優の存在を押しつぶしてしまうほどのテンションのなかで、すべてが複合的に進行する。そんなインターメディアの先駆で知られるウースター・グループは、かつてあのウィレム・デフォー(デヴィッド・リンチ監督『ワイルド・アット・ハート』での怪人ぶりが、いまだふと脳裏をよぎることがある)が在籍したことでも知られる。結成は1975年まで遡り、途中、メンバーからは自殺者まで出ている。それから40年が経過し、ようやく実現した初来日公演だ。

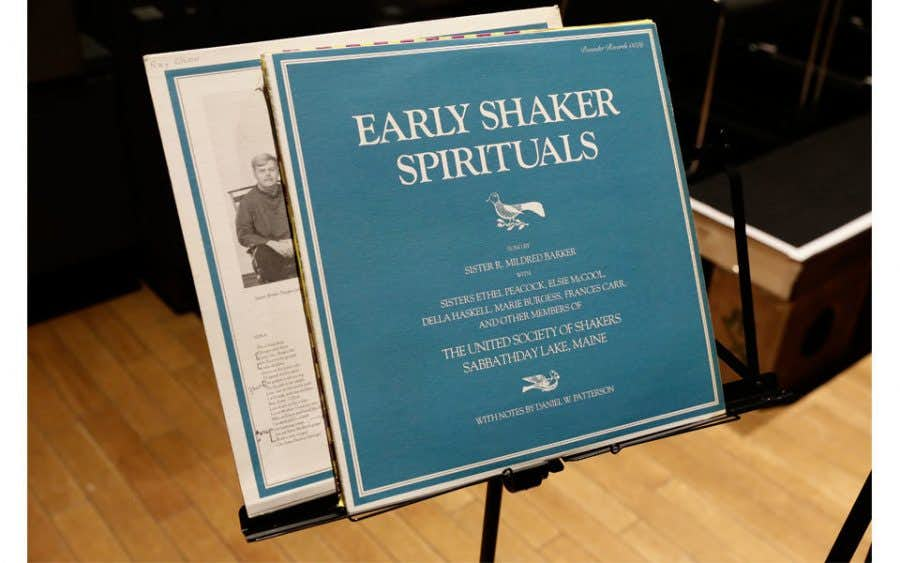

ところが、代表作かと思いきや、やはり一筋縄ではいかなかった。まず、今回の公演は、メンバーのケイト・ヴァルクが初の演出を担当。では、グループの個性を決定づけた演出家、エリザベス・ルコンプトはどうかというと、なんと演者として舞台に登場するのだ。しかも演目は、アメリカのクエーカー系宗教教団、シェーカーの聖歌を淡々と再現するだけだ。時間も短く、舞台美術も技術的な仕掛けもシンプル極まりない。

では、この公演がかれらにとっての異色作かというと、必ずしもそうとは言えない。シェーカーについては私自身、『後美術論』で章を割いて多くを論じたし、そこで参照したダン・グレアムが『ロック・マイ・レリジョン』(MITPress、未訳)で、シェーカーの名の由来にもなった身体を激しく揺さぶる(=シェイクする)安息日の儀礼がロックに通じることから、ロック・ミュージックの隠された宗教性について論じている。日本でシェーカーといえば、禁欲からくる装飾を排した手作りの「おしゃれな家具」というイメージが強いが、それも少しずつではあれ払拭されつつあるのかもしれない。今回のかれらの試みも、基本的にはこの延長線上にある。つまり、生身ではなく複製(=レコード)にこだわるのだ。

ウースター・グループのこの公演を、私はガラ空きだった舞台すぐ脇を選んで観た。隣の椅子にはもうメンバーが控えで座っているような「末席」だ。これが正解だった。かれらが再現しているシェーカーのレコードは、35年間もグループのライブラリーにしまわれていたもので、当時、かれらはアメリカに残るシェーカーの共同体をなく訪問し、レコードで歌っていたシスターにも会っている。それなのに、いや、だからこそかれらは、薄っぺらな一枚のレコードにこだわるのだ。複製物で出会ったという経験を徹底して意識化するためだろう。実際、舞台でレコードは終始、かれらを導く不可視の声として演者へとイヤフォンで届けられ続け(近くで聞くと音が漏れている)、冒頭や中間部では収録された解説まで再現される。つまり、演者には自由の余地がまったくない。それを素人同然のヴァルクが演出し、代わりにルコンプトが演ずる。演者が動くと風圧が感じられるような席では、その緊張感が怖いくらい伝わってくる。なにせ「神の声」に従うのだから失敗は許されない。

それは、たしかに「再現(レプリゼンテーション)」ではなく「再生(リインカーネーション)」だった。そう、シェーカーの正式名称は「キリスト〈再臨〉信徒連合会」ではなかったか。

(『美術手帖』2016年3月号「REVIEWS 01」より)