地域レビュー(東京):石田裕己評「TOPコレクション 不易流行」「光の中で眠る」

ウェブ版「美術手帖」にて新たに始動した、地域レビューシリーズ。本記事は、パフォーマンス作家/アートライターの石田裕己が今年4月から6月にかけて東京で開催された展覧会のなかから、「TOPコレクション 不易流行」と藤中康輝『光の中で眠る』を取り上げる。本展覧会とパフォーマンス/インスタレーションより、「断絶」の感覚が明らかにすることについて考察する。

「断絶」の感覚により明らかになること

「総合開館30周年記念TOPコレクション 不易流行」(東京都写真美術館)

「TOPコレクション 不易流行」は東京都写真美術館の開館30周年を記念する展示であり、それぞれ異なる学芸員が担当する5つのパートに分かれたオムニバス形式の展示である。しかし本稿では、あえて展示全体(およびパート全体)には触れず、とくに気に留まったひとつのシリーズに絞るという方針をとりたい。個々の作品を全体の一要素へと還元し、十分に論じないまま済ませてしまう危険を避けるためだ。指定字数がそう多くないこの場で、多くの作家が参加する本展全体を扱おうとすれば、そうした還元のリスクは非常に高くなるだろう。

大塚千野の「Imagine Finding Me」は、幼少期の大塚自身が写った写真に現在の大塚の姿を合成した写真のシリーズである。子供のすぐそば、あるいは少し離れた場所に、面影を残す大人が立っている。展示がそう語るように、本シリーズは、現在の大塚が過去の大塚に「寄り添う」光景を映し出しているように見える。

しかしそう理解するとき、気になるのは命令形のタイトルである。「想像してごらん、わたしを見つけることを」といった意味あいだろうか。鑑賞者に向けられたその言葉は、「わたしを見つけること」について鑑賞者に「想像」させる、という本作の企図を端的に示すものと読める。では、鑑賞者は何を想像することになるのか。本作はその想像をいかに作動させるのか。本シリーズの内実に踏み込んで検討しよう。

これらの写真の多くは、現在の自分を過去の自分の近くに配置する。晴れ着で背中合わせに立つ《1979 and 2006, Kitakamakura, Japan》(2006)、並んでフランスパンを食べる《1982 and 2005, Paris, France》(2005)、同じベッドで横になる《1984 and 2005, Richmond Hotel, France》(2005)など。これらは2人をきわめて親密に写しており、事情を知らなければ親子にしか見えないほどだ。

しかし、すべてがそうではない。《1985 and 2005, Beijing, China》(2005)や《1981 and 2006, Ofuna, Japan》(2006)では、現在の大塚は背景にたまたま写り込んだ通行人のように、子供から少し距離を置いて配置されている。両者の間に交流や関係性は感じられない。

親子など親密な関係にある大人と子供が、偶然隣り合っただけ、というふうな距離感で同じ写真に写り込むことは、通常の写真撮影ではほとんど起こりえない事態だ。そうである以上、ある写真では家族のように親密な2人が、別の写真では無関係のように映り込んでいるという並置は、鑑賞者に奇妙な印象をもたらす。2人のあいだに確固たる結びつきがあるという確信と、そのつながりはフィクションにすぎないのではないかという不安の両方が立ち上がるのだ。

この引き裂かれを鑑賞者に経験させることで、大塚は何を「想像」させようとしたのか。それを考えるためには、創作過程にある「わたしを見つける」という行為、すなわち、大塚自身が古い写真のなかに幼い自分を発見した事態を、この引き裂かれと結びつけつつ検討する必要がある。

過去の自分が写る写真を見る経験は、しばしば両義的な感覚を伴う。一方では、自分は確かにこの人物だったという同一性の感覚。他方では、これはいまの自分とは決定的に異なるという断絶の感覚。この2つの感覚が、見るもののなかで共存する。

断絶の感覚は、たんなる見た目の変化に由来する場合もあれば、二者間のより根本的な差異に由来することもある。現在の自分にとって、写真のなかの人物がかつての自分であることは否定しがたい事実である。対して写真に写る過去の自分は、現在の自分と異なる誰かになりうる潜在性を秘めている。その姿は時として、2人の自分の結びつきは見かけほど絶対的でない、という事実を突きつける。

これをふまえて「Imagine Finding Me」に戻ろう。2人の自分を親密に写す写真と、他人同士として並べる写真を併置することで、鑑賞者に揺らぎを引き起こすこと。その手法は、過去の自分の写真を見るときに生じる、絶対的だと思っていた関係性が揺らぐ経験を再現しようとするものだと考えれば納得できる。大塚自身も、アルバムのなかで幼い自分を見つけたとき、その子供と自分の関係の非自明性に直面したのではないか。写真を見るもの(現在の自分)と被写体(過去の自分)の関係の揺らぎという、アルバムを眺めつつ大塚が覚えた感覚が、本作にあっては2人の被写体同士の関係の揺らぎへと変換され、鑑賞者に対して提示されていたのではないか。変換前と変換後の間に決定的な差異があることは否定できないが、ともあれこれは、本来共有しがたい個人的な感覚を不特定の他者へと共有することに必然的に伴う限界と見るべきだろう。

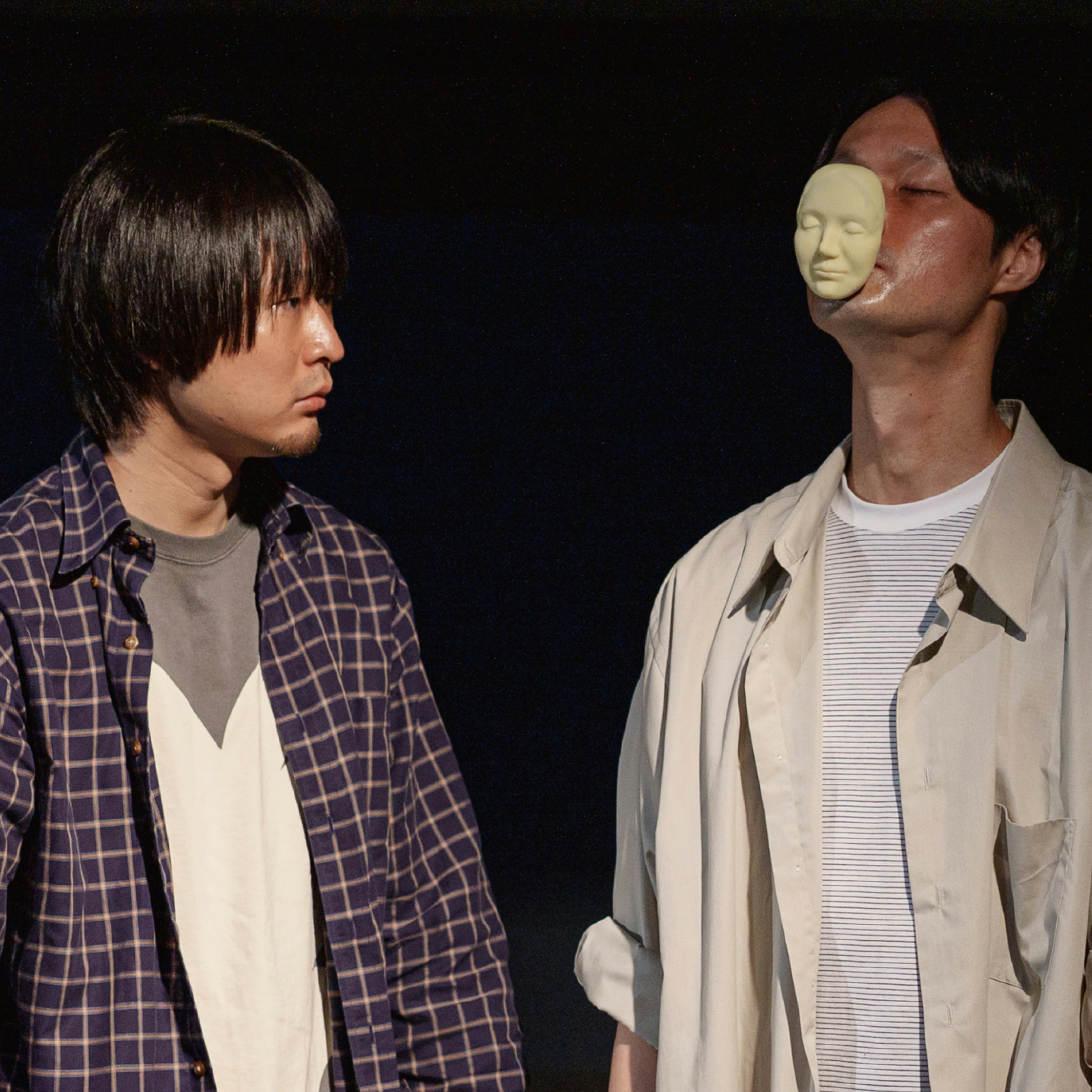

藤中康輝『光の中で眠る』(BUoY)

撮影=m.yoshihisa.

Copyright ©︎ 2025 Koki Fujinaka

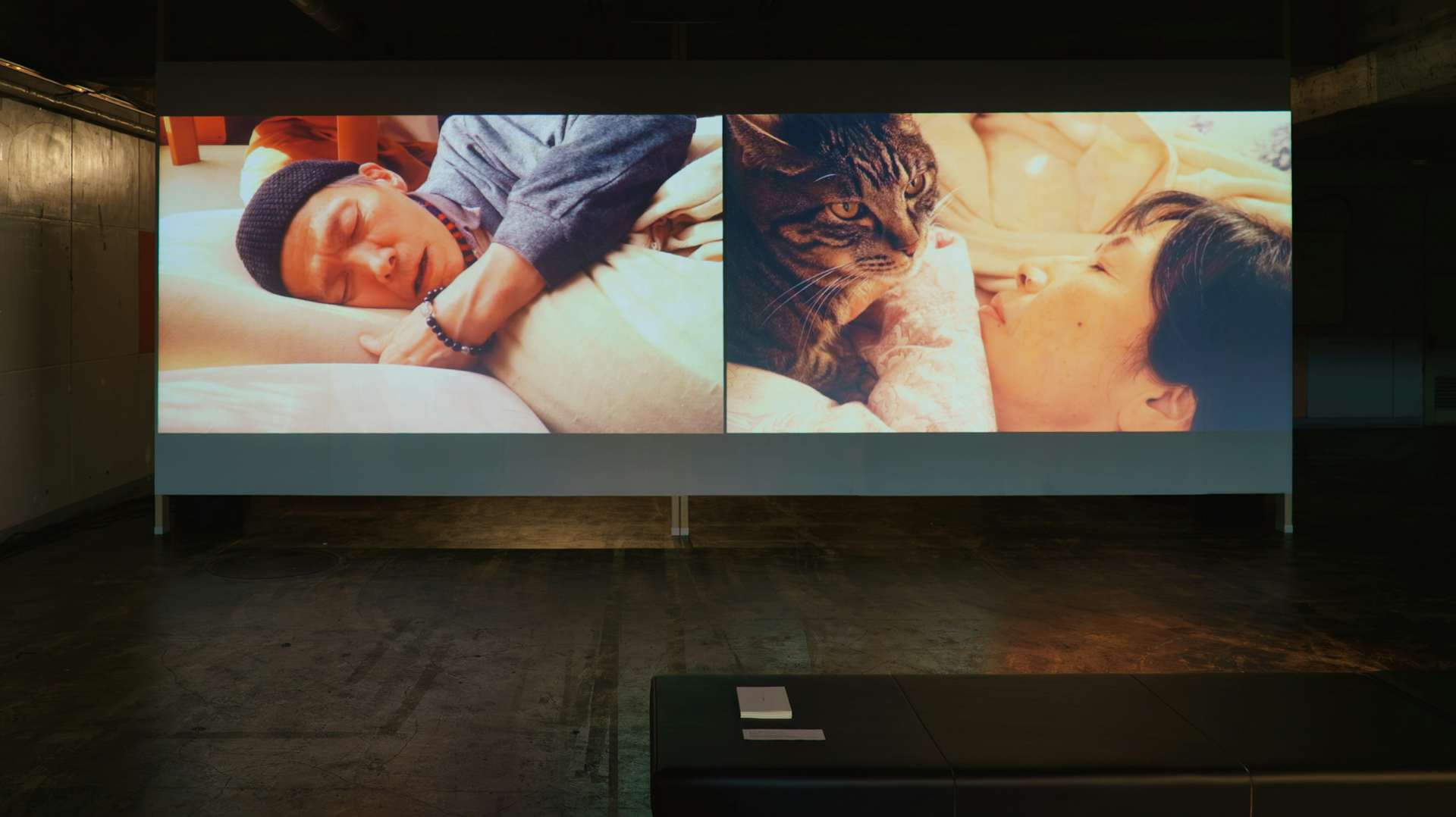

作家個人にとってはきわめて重要で、強い情動をもたらすいっぽうで、他者はそれをありふれたものとして、特段の情動を覚えることなしに受け流すおそれがある映像を用いること。藤中康輝のパフォーマンス/インスタレーション『光の中で眠る』(BUoY)もまた、そのようなアプローチをとる作品であった。というのも本作は、眠る家族の姿を、藤中自身と思しき撮影者がとらえた映像を中核としていたからだ。

銭湯だった頃の面影が色濃く残る会場のなかに、上記の映像、作家自身をかたどった塑像、ミラーボール、弟の死についてのエッセイなどからなるインスタレーションが広がる(*1)。時間になると、この場所を用いたパフォーマンスが展開されるが、それ以外の時間は室内を自由に見て回ることができる。

撮影=m.yoshihisa.

Copyright ©︎ 2025 Koki Fujinaka

映像のなかの家族は、夜明けとも異なる、白昼のように強い光のなかで眠る。他者である観客は、通常の「眠り」のイメージからはわずかに逸脱したこの光景を、昼寝の様子をとらえたホームビデオとして受け取るだろう。多少の違和を感じる場合もあれど、多くの観客はそれを、撮影者と被写体のあいだにある親密さがにじみ出た、ささやかで個人的な映像として受容すると考えられるのだ。しかし、弟の死を経験して間もない藤中にとって、明るいなかで眠る家族の姿が、喪失の記憶を否応なしに呼び起こし、不安や恐れといった情動を喚起するものだったようだ。実際、映像と重なるミラーボールの光は、死のイメージを強く喚起するものとして機能していた。

撮影=m.yoshihisa.

Copyright ©︎ 2025 Koki Fujinaka

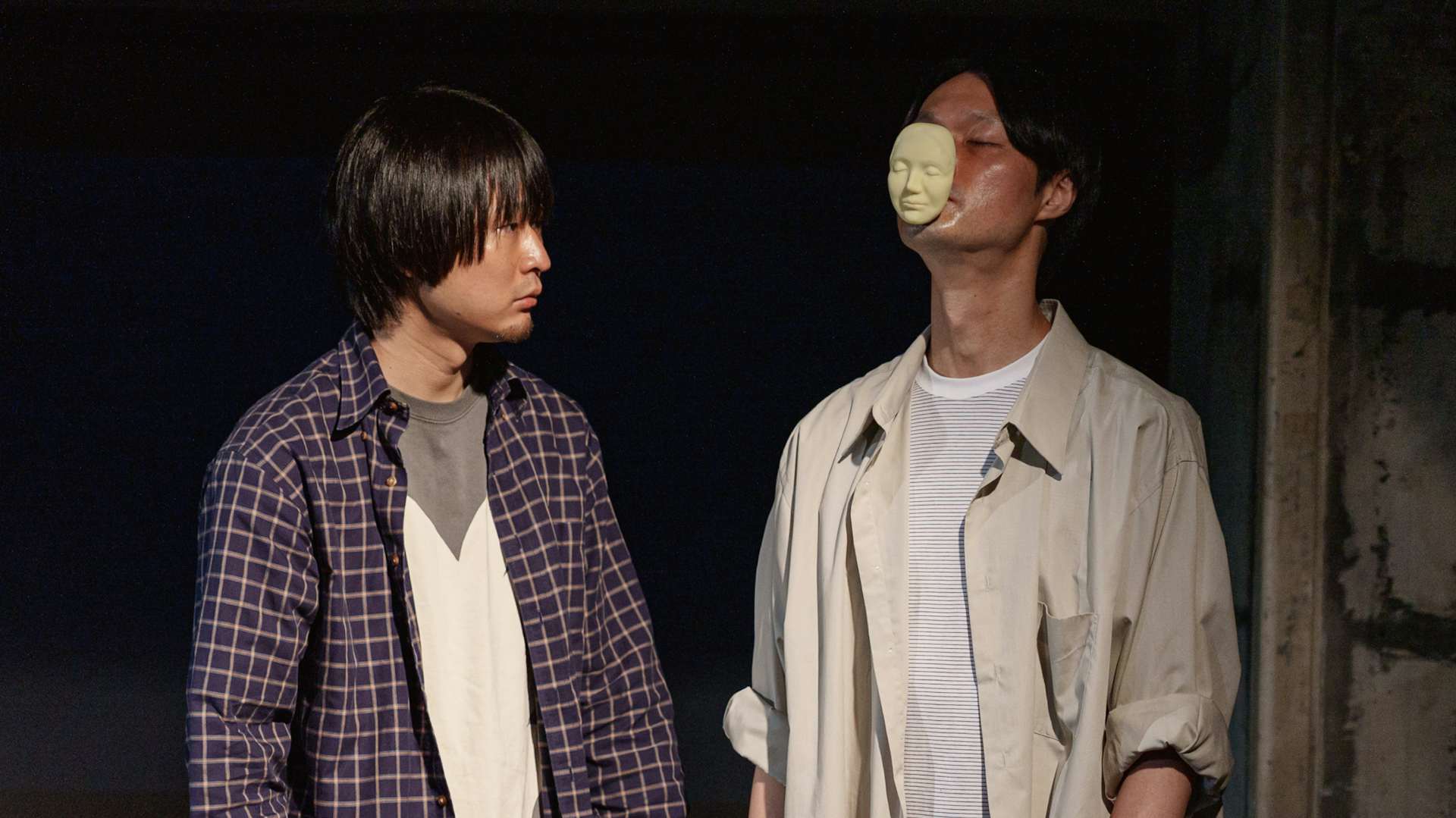

観客が映像から感じるものと、藤中のそれとのあいだにある決定的な断絶。映像を前にした演者たちが、そのあいだを少しでも埋めよう役割も持っていたと考えることは可能だろう。最初にこの印象をもたらしたのは、椅子に座って映像を眺めつつ家族の呼吸音をアテレコし続ける、作家の分身のような演者たちであったが、ここでとくに注目したいのは「男」という役(演:伊藤満彦)である。

「男」ははじめ、目をほとんど開けず、おぼつかない足取りで観客のほうへと歩いてくる。前まで来ても、下顎と喉をもぞもぞと動かし、微かな声で曖昧な言葉を発するのみだ。寝言を発する夢遊病患者を思わせるその姿は、わたしたち観客に対してまったく注意を向けていないかのようなものだ。

やがて「男」は、きわめて明瞭な発音で、やや芝居がかった調子で長台詞を発する。「講義」と呼ばれるこの箇所においても、「男」が観客の存在に意識を向け、そこに向けて何かを伝えているようには見えない。むしろ、言葉を口から発するという行為が自己目的化し、それに耽溺しているようなのだ。語られる文章それ自体とも、「男」がとる没入的な態度と連動している。鹿を轢いた日の日記という、ふつう他者に向けて読み上げはしない内容であり、形式的にも断片的かつ支離滅裂な、他者に何かを伝えるという目的からは逸脱した文体をとっているからだ(*2)。

撮影=m.yoshihisa.

Copyright ©︎ 2025 Koki Fujinaka

同じ空間に存在しているはずの役者の身体と、私たち観客の身体とのあいだにある決定的な断絶。それを強調するシーンの積み重ねは、目の前にいるはずの「男」が、私たちとはまったく異なる世界に属しているかのような印象を高めていく。そしてこの不安は、光のなかで眠る家族(実物/映像)を前に藤中自身が覚えた、家族がもう現世、つまり自分と同じ世界にはいないのかもしれない、という感覚と通じるものだ。映像を背景にした「男」の演技は、藤中のそれと近しい感覚を鑑賞者に生じさせるためのものでもあったのではないか。

とはいえ、本作がもたらすのは、断絶や不安だけではなかった。眼前の人物とのあいだに隔たりを感じたその後に、むしろその断絶を経由して、「男」と自分が同じ場に、同じ世界に存在しているという感覚があらためて生じる瞬間があったのだ。

私にその瞬間が訪れたのは、呼吸にまつわる一場面だ。スピーカーから、肺という私たちの内部の空間や、それが可能とする呼吸についての説明が流れる。さらにそのスピーカーは振り子のように揺れ、われわれを包み込んでいる空間や、「男」と私たちのあいだにある空気の存在をあらためて前景化させる。思えばその空気は、それ以前からずっと「男」の声を私たちに届け、彼と私たち双方の呼吸を可能にしてきたのだった。どちらも同じ空気を共有しているというこの意識が、「男」とわたしが同じ空間、同じ世界に属しているという確信をもたらしたのだ。

光の中で眠る家族を前にした藤中は、この確信に近い感覚も覚えているのではないか、というのがわたしの仮説である。眠る家族の前で、家族の死さえ想起したと思しき藤中に対して、家族と自分が同じ世界に属しているという事実をあらためて確信させることを可能としたのは、家族の呼吸音や、自分と家族は同じ空気を吸っているという、その音によって伝えられる事実だったのではないか。映像の家族に対して呼吸音を当てる動作の反復が、本パフォーマンスの中核にあったことからいっても、この仮説はそう的外れなものではないように思われるのだ。

*1ーーこのインスタレーションは、BUoYでの発表に先んじて、イベント「劇のやめ方・みずはな」(美学校スタジオ、3月2日)内で公開されたという。それを受けた批評として、以下を参照。長谷川祐輔「二つの治癒を照らす光──藤中康輝『光の中で眠る』(2025、美学校スタジオ)」「一般社団法人哲学のテーブル」(note、4月15日、7月20日最終閲覧)。

*2ーー実際本作の上演台本に付された演出ノートには、「講義」において「男」は、「その思考が断片の連続にすぎないことに気が付いていないか、気が付いていて諦めているのかもしれない」と記されている。本稿執筆にあたっては、この上演台本を参照した。