地域レビュー(東京):齋木優城評「小宮りさ麻吏奈 CLEAN LIFE クリーン・ライフ」、「鄭梨愛 私へ座礁する」、「チェン・チンヤオ 戦場の女」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事は、齋木優城(キュレーター)が今年6月から8月にかけて東京で開催される展覧会のなかから、3つの展覧会を取り上げる。それらはいずれも、「他者」とともに生きるとはどういうことか、美術の実践を通して私たちに問いかけるものとなった。

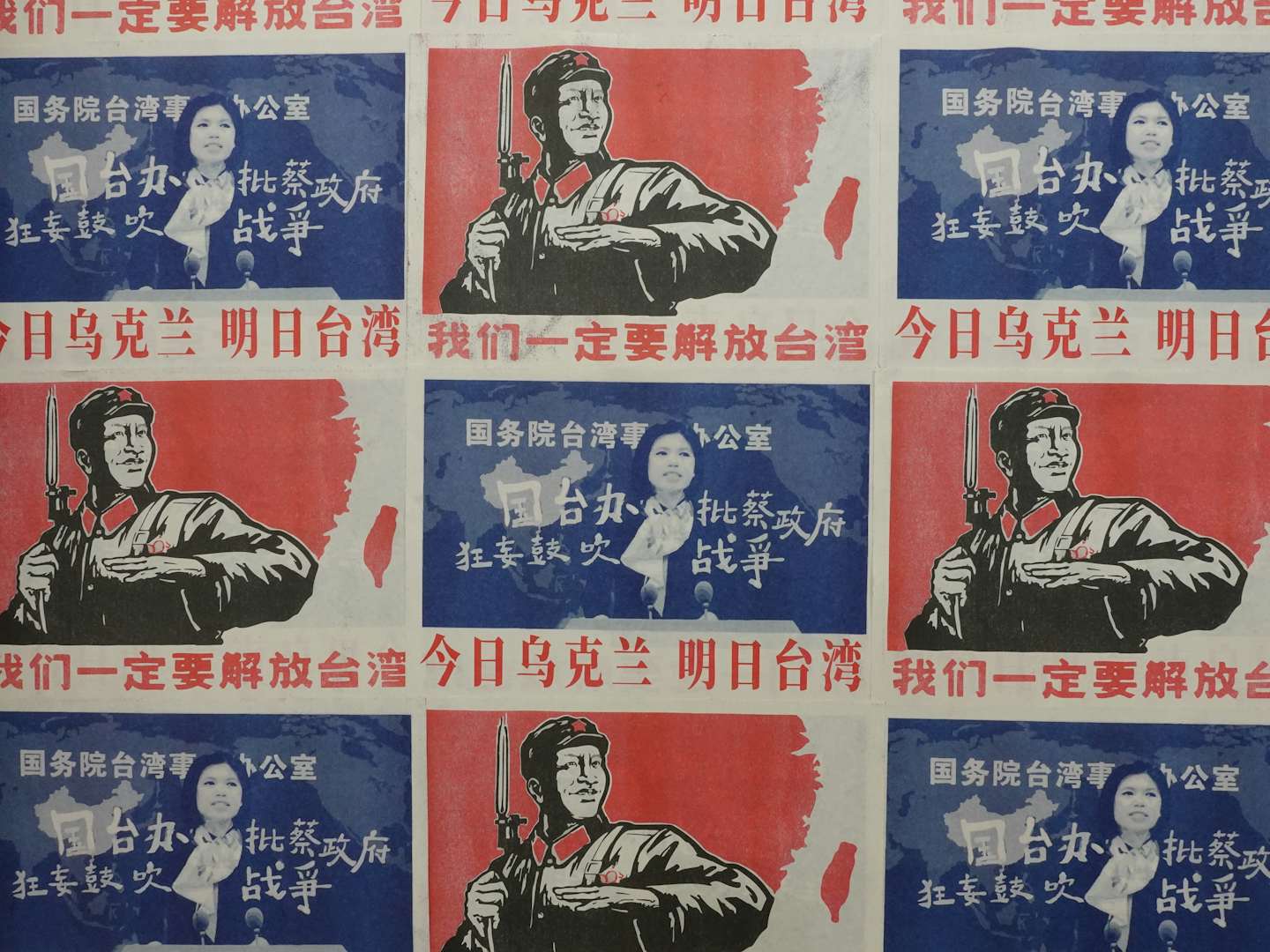

2025年7月は、第27回参議院議員の選挙運動期間にあたっていた。展覧会に足を運ぼうと街へ繰り出せば、掲示板には「日本人ファースト」を掲げる政党のポスターが貼られ、駅前に停まった選挙カーからは「外国人問題」についての演説が聞こえてきていた。そんな情勢下だからこそ、記録しておきたい展覧会がある。これから紹介する3つの展覧会は、いずれも人種や国家間の分断に真正面から向き合い、美術という方法で社会へのメッセージを投げかけるものである。

何が私たちを「分かつ」のか?

「小宮りさ麻吏奈 CLEAN LIFE クリーン・ライフ」(WHITEHOUSE)

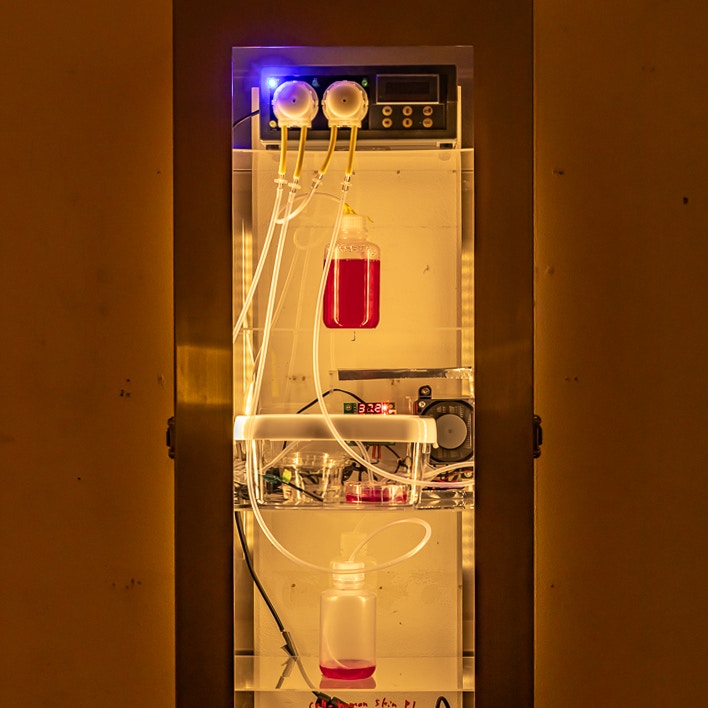

新大久保駅から歩いて10分。この展覧会は、韓国料理店や南アジア系のスーパーが立ち並ぶ、多国籍な街並みの一角で開催された。展示室の壁面には、およそ美術展では見慣れないインキュベーターが取り付けられ、覗けば丸い培地が見える。キャビネットの扉には「cell - human skin P1/origin - Komiya Lisa Marina」の文字が浮かび、このインキュベーターを使って培養されているのが、アーティスト自身の皮膚から採取した血清であることがわかるようになっている。

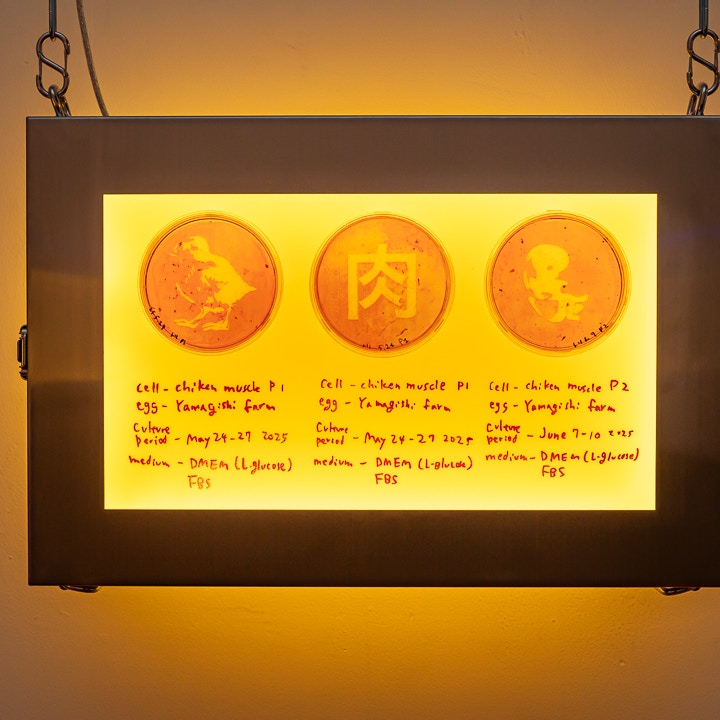

注目すべきは、培養中の細胞を背景にし、字幕が浮かび上がる映像作品《CLEAN LIFE》(2025)だ。映像内では、培養肉への問題提起に端を発する議論が朗読される。培養肉は、動物にも自然にも優しいクリーンな代替タンパク源として近年注目を集めている。しかし、その「クリーンさ」、換言すれば「倫理的な善さ」は、どのようにして担保されるのか。小宮は、培養肉を生産する新興企業にイスラエルが莫大な金額を投資していること、同国の軍隊では菜食主義の兵士に植物性の制服が支給され「世界一ヴィーガンな軍」というコピーが標榜されていることなどを指摘する。植物性レザーの戦闘服を着ていれば、現在も続くガザでのジェノサイドは正当化され得るのだろうか? 会場内に設置されたキャビネットのひとつに収められた3つのシャーレ(それぞれヒヨコ、「肉」の字、胎児の姿が浮かび上がる)は鶏から接種した細胞を培養してつくったもので、培養肉を象徴するイメージが不気味さを持って鑑賞者に迫ってくる。

培養肉の生成には、なんらかの有機体から細胞を採取し、それらを培養する必要がある。映像の中の声は、世界初ヒト由来細胞株であるHeLa細胞に言及する。現在は世界各地で培養されているHeLa細胞だが、もとはヘンリエッタ・ラックスという黒人女性の細胞を本人に無断で採取したことから普及したという。当時米国はジム・クロウ法(*1)による人種隔離政策の真っ只中にあった。科学の発展という大義名分のもと有色人種女性の細胞を無許可に使用するという一連の行為は、人種間の分断ゆえに起きた出来事であると言えよう。ふとスクリーンの右側に目を向けると、笑みを浮かべた女性の顔がシャーレに浮かび上がっていることに気づく。使用細胞の名称は「HeLa P3」、この作品はHeLa細胞を培養して描いたヘンリエッタの肖像なのだ。

細胞といういわば最小単位の有機体へのアプローチを通して、いままさに起きている軍事侵攻や人種差別といった普遍的な問題へと議論の射程を敷衍した小宮の手つきは、ミニマルでありながら鮮やかだ。この展覧会は多くの鑑賞者の政治的関心に訴え、会期中にはコムアイと渡辺志桜里を招いてのトーク「日本人ファースト、セカンド、サード」が7月12日に緊急開催され多くの観客が集まるという動きを見せた。

*1──ジム・クロウ法は、1877年から1960年代半ばまで主にアメリカ南部および国境諸州で施行された人種制度である。この法はアフリカ系アメリカ人を白人系アメリカ人に対して二級市民と位置付ける抑圧的な人種隔離政策であり、アフリカ系アメリカ人を公共の場所や職場、地域社会から排除するなど社会全体における人種間の不平等を合法化するものであった。