櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:宙を舞うダンボール

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第32回は、ダンボールを素材に大型の立体作品をつくり続ける妹尾宜明を紹介する。

行きつけの喫茶店に、帽子を被って珈琲を飲む女性の人形がいつも飾られている。「As Time Goes By」、和訳すれば「時が経つにつれ」とタイトルが付いた人形は、よく見ればその表面には沢山の珈琲豆が貼りつけられている。以前から気になっていたこの人形の作者のもとを訪ねた。

「なかは発泡スチロールでつくってな。珈琲豆の下は和紙を貼っとって、ひとつひとつ豆をつけてったんよ。別に寄贈するためにつくったんじゃなくて、店の店長が友だちだったからな、わしの作品を見て『店に飾らせてくれ』って持って帰ったわけ」。

そう教えてくれたのが、作者の妹尾宜明(せのお・よしあき)さんだ。広島県福山市在住の妹尾さんは、今年77歳になる。岡山県井原市で4人兄弟の末っ子として生まれたが、妹尾さんが子供の頃に両親が別居し、兄弟別々で暮らしていた。

「わしは父親の方へついていったんじゃけど、ちょくちょく交流はあってな、いまでも兄弟は仲良くしとるよ。両親も晩年は一緒に暮らしとったし。父親はフリーランスの技術者をしとって、染色の機械なんかを発明して紫綬褒章を貰ったこともあるんよ」

父親の背中を追いかけるように、妹尾さんは小さい頃から技術職の仕事に憧れ、中学卒業後は工業高校へ進んだ。「早く独立することが当たり前だったから」と高校を卒業した18歳から働き始めた。老舗機械メーカーへ就職し、本社の大阪で寮生活を送りながら、研究所で材料の構造や金属の加工などを学んだ。4〜5年ほど経ってから、兄が創業した建築設備会社を手伝うために、地元へ Uターン。常務として長年勤務し、62歳で退職した。

「高校時代にひとつ上の幼馴染が、別の高校の音楽部へ入っとってな。そこへよう遊びに行きょうて音楽と出会ったんよな。そこで、いろんな楽器の演奏方法を覚えたんじゃわ。じゃから、昔から音楽はやってみとうてね」と60歳から妹尾さんはピアノやクラリネット、そしてアルトサックスなどを始めた。そして音楽と同時に始めたのが、立体作品の制作だった。

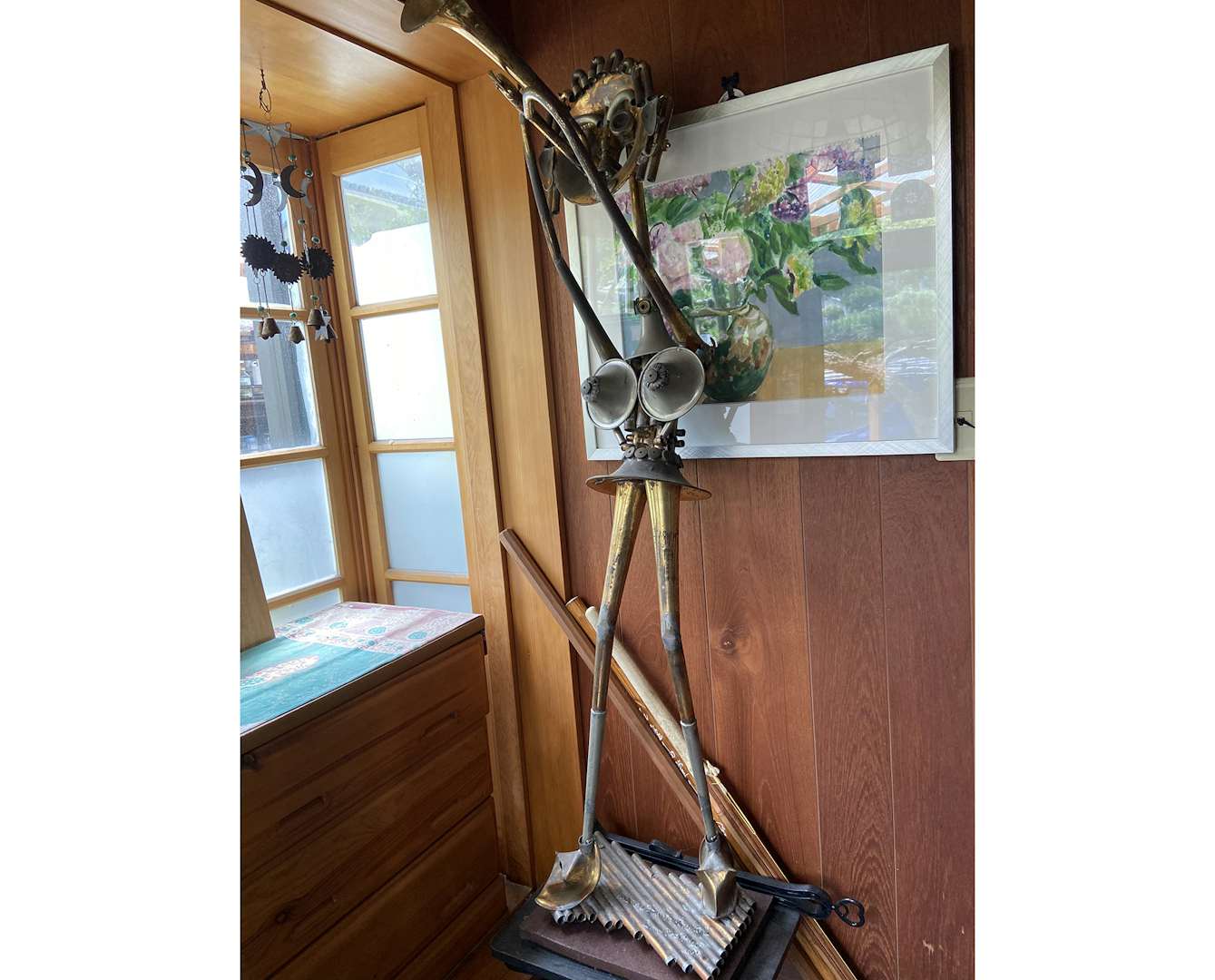

きっかけになったのは、楽器店の倉庫でスクラップになった管楽器を見つけたことだ。学校の廃品として出された多量のスクラップを眺めているうちにオブジェにするアイデアを思いついた。それらを無償で譲り受け、はんだ付けで溶接し、楽器を吹いているような人形を制作した。知人に見せていたところ、知り合いの美術家から勧められ、市美展や県美展などの公募展へ出展するようになったというわけだ。1作目、2作目と同じスクラップを利用した楽器を制作したが、3作目からは「金をかければ良いものはつくれる。じゃから、わしは金をかけずに制作するっちゅうルールを決めたんよ」と安価なダンボールを素材に大型作品の制作を始めた。

「作品を見せて欲しい」と尋ねると、静かに人差し指を立てる妹尾さん。その指先を追いかけるようにゆっくりと上を見上げると、驚くことに大型作品が空中に吊るされていた。天井の吹き抜け部分を自ら造作して収納スペースをつくり、木枠で固定した作品がそれぞれ隙間なく片付けられている。自作した滑車のロープを操ると、一体ずつゆっくりと作品が降りてくる。紐で括り付けられた大きなダンボール作品が昇降する様は、何かのパフォーマンスのようにも見えてしまう。

「展覧会とかで他の作家の作品を観るようになってから、どうも彫刻っていうのは素材が肝心な気がしてな。他のもんは迫力があるんじゃけど、わしのはダンボールだったから、せめて大きくしようと思ってな」。

これまでつくったダンボール作品は約15個ほどあるという。片足を鍵盤に置いてピアノを弾く女性や自転車を漕いで通学する息子をモデルにつくった作品など、どれも大型で躍動感のある作品が多い。ダンボールで成形し、表面に和紙を貼って、絵の具で着色を施していくため、ひとつ制作するのに3ヶ月はかかるようだ。強度を入れるためになかには木材などを入れたものもあるが、下書きもしないし図面を引くこともないそうだ。

「県内の公募展に出したら大概入選するようになったから、ずっとは出していないんじゃけど、過去には大きすぎて出展できんこともあったわ。考えてつくっとりゃせんからな。ほんまは個展なんかをやるべきなんじゃろうけど、銭かかるからな。幸い妻は何も文句は言わんけど、これだけの量じゃからな。将来的には、わしが亡くなったら全部燃やしくれって頼んどる。そのために、燃えるゴミでつくっとるけぇな」。

小さい頃から絵を描くことが大好きだったという妹尾さんは、「小学校の頃は美術部でよう褒めてもらっとったけど、どうも集団で何かをやるんは好きになれんかったから、進学しても美術部には入らんかった」と語る。それが中学のとき、大原美術館で観たジョルジュ・ルオーの作品に衝撃を受けた。家に帰って必死で真似をして描いたという絵が、いまでもリビングには大切に飾られてある。以来、密かにひとりで絵を描き続けてきたという妹尾さんだが、中学生ときのあの感動が半世紀以上を経たいまでも、妹尾さんを創作へと向かわせているようだ。

地元の市美展や県美展など行政主体の公募展では、ある程度名が知れた妹尾さんだが、僕はそうした公募展を熱心に巡っているわけではないから、妹尾さんの存在を知ったのはつい先日のことだ。僕らのよく知る「現代美術」とは違う場所で、西洋近代に対応するものとして日展に代表されるような一般公募展制度は変わらず人気を博している。そうした枠のなかで、妹尾さんのように独学でユニークな制作を続ける人は、きっと沢山いることだろう。美術に限った話ではないけれど、自身の置かれた環境や関わる人によって、僕らの進むべき方向性は自然に決まってしまう。仮にそれを運命というのならば、そこから抜け出すためにはできる限り、異なる他者と交流を続けるしか方法はないのだろうか。