櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:駆け抜ける制作衝動

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第42回は音楽家でありながら細胞のように広がる絵を描き続ける小林亮平さんを紹介する。

東京・恵比寿にある「NADiff a/p/a/r/t」の入口左手にある「NADiff Window Gallery」で、2021年5月20日から約1ヶ月間、アーティストの小林紗織さんと音楽家の小林亮平さんによる2人展が開催された。小林紗織さんは、2013年から音楽を聴いて浮かんだ情景を五線譜上に描く「Score drawing」と名付けたドローイングを中心に制作を続けているほか、「小指」名義での漫画も発表している。

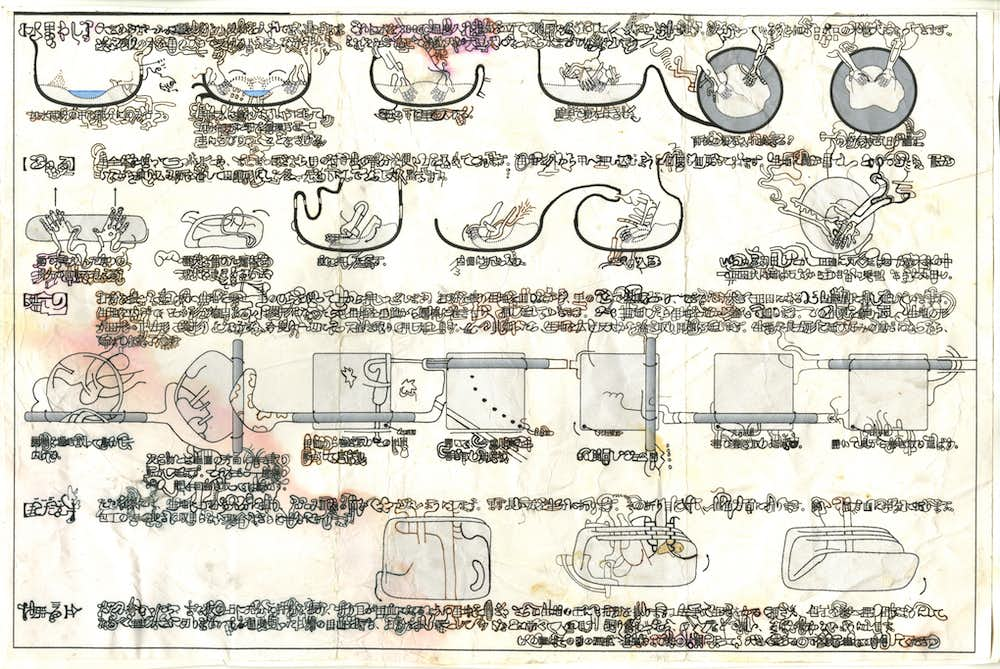

そのパートナーである小林亮平さんは、警備員として働きながら、これまで空き時間を利用して家で音楽を制作したり絵を描いたりしてきた。とらえどころのない小林さんの絵は、不思議な魅力に満ちている。例えば、2015年に制作された《うどんマニュアル》は、既存のうどんのつくり方の図解書の上から、小林さんがペンで上書きして「別のなにか」に変容させた作品だ。また、貼り付けたコラージュから細胞のように広がっていく鮮やかなタッチのポップなイラストも、もとのコラージュが何であったかわからないほど、「別のなにか」に変化を遂げている。そんな風に既存の景色をつくり変えてしまう小林さんは、音楽関係者の一部の人たちから、前衛音楽家として知られる存在だった。

小林さんは、1975年に2人兄妹の長男として生まれた。小学校時代は商社に勤めていた父親の仕事の都合で、ドイツのデュッセルドルフに転居。日本人が比較的多い地域だったこともあり、ファミコンや藤子不二雄などの日本文化に憧れを抱いていた。ドイツでは日本のファミコンを入手することができなかったため、アメリカのゲームメーカー「Atari」が開発した家庭用ゲーム機に熱中した。ファミコンへの執着は強く、2004年に川染喜弘さんと結成した「音がバンド名」では、パフォーマンスの一環としてファミコンを使用するようになった。リズムマシンと自作楽器をシールドで繋ぎ、自作楽器のスピーカーが音と共に振動することで、ファミコンのリセットボタンに向かって伸びた割り箸が振動して、リセットボタンが押されるたびにゲームのBGMが流れる仕掛けになっている。「ドイツにいた頃は、『早く日本へ帰れますように』と、毎日お祈りしていましたね」と小林さんは当時を振り返る。

帰国後はテクノが好きになった。高校生のときには、ギターと「打ち込み」を始め、ひとりでカセットを使って楽曲を制作し、多重録音をするようになった。

「高校のときから、サンプラーなどを使っていました。隣の部屋から録音をしたり物を叩いた音を録音したりと、自分なりに色々考えて実験的なことを続けていました」。

高校卒業後は、都内にある音響や映像、ステージ関連制作スタッフなどを養成する専修学校へ進んだ。「結局、学校ではよく寝ていました。1年留年して3年通ったんですが、将来の夢とか何も考えていなくて、相変わらずひとりで音楽をつくっていたんです」と語る。

卒業した翌年の2000年には、アルバイト先の友だち2人と10万円ずつを持ち寄り、「Skinny compilation」という名義でCDを制作した。同年には、渋谷に自主音楽レーベルやギャラリースペースを合わせ持つレコード店「茶柱レコード」ができたことで、それまで録音していた音源を自作のカセットテープにまとめ、都内の数店舗で委託販売などをしてもらうことができるようになった。

こうしたカセットテープには、家庭用ゲームソフトのデータや裏技を収録した書籍『大技林』に倣ってそれぞれのゲームの裏技を独特のラップで紹介していく曲や、ネジやゴムなどを口のなかに含んで、それらを口の中で巧みに操ることで生まれた音を録音して甲子園での野球の様子を再現した曲、そして枕や缶ビール、車など小林さんが様々なものと戦っていくという設定の曲など、実験的な音楽を多数制作したようだ。とくに車と闘うという設定の曲は、走行中の車に小林さんが怒号とともに飛び込んでいく様子が収録されているというから、文字通り命がけで制作を行っているわけだ。そして、カセットテープをつくり始めてから、小林さんはカセットテープのケースに描くための絵を描き始めた。

「カセットは、自分で録音して自分でジャケットをつくって完成品まで持っていくのが当たり前だったので、絵も描いて自分でジャケットも制作していたんです」。

2001年からは「茶柱レコード」から初めてのCDをリリースし、そのときから「Hottroche(ホット・トローチ)」という名を名乗りだした。いっぽうで、カセットテープで実験的な音楽をつくっていたときに名乗っていたのは「ツポールヌ」という名で、「どちらも適当につけた」というから小林さんにとって、名乗ることに重要な意味はないようだ。

2004年に結成した「音がバンド名」では、高円寺にある「円盤」で1年間毎週1回ゲストを呼んでライブを開催した。自称「サウンドパフォーマンスアート的バンド」と名乗る通り、小林さんの音楽表現の真髄は、即興的にも見えるそのパフォーマンス性にある。曲と曲の間には、「あれ?」と言葉を発しながら機材の準備をしているかのようにも見える行為も、すべてパフォーマンスだというから、その名に偽りはないようだ。

そして同年には、UPLINKギャラリーにて360°レコード「謎トロニカ展」へ参加。このとき初めて、それまで描き溜めていたドローイングが一般公開されたことで、音楽だけでなく絵画でも注目を集めるようになった。2006年には、恵比寿にあったギャラリー「magical, ARTROOM(マジカル・アートルーム)」での展示に参加したことを機に、スイスのバーゼルで開催されたアートフェアにも出展したというから、小林さんにとってこの時期はまさに飛躍の年と言えるだろう。

「スイスには行ったんですけど、ちゃんと展示されていたのか、そこで売れたのか、じつはよくわかっていないんです」。

そう話すように、小林さんは自分の手を離れた作品に対して、あまり興味がないようだ。そして、インターネットにも疎く、人付き合いも苦手なため、自分の作品を積極的に売り込んでいくことからはずっと距離を置いてきた。だから、レンタルビデオ店やカメラ店、ファッションヘルスの受付など、色々なアルバイトで生活資金を稼ぎながら、小林さんは自宅で音楽をつくったり絵を描いたりしてきた。早くから小林さんの才能に注目してきたパートナーの小林紗織さんは、公募展などに小林さんの作品を応募するなどしてきたが、どれも次につながっていかないのだという。

そんな2人にとって、転機となる事件が起きた。あるとき、小林紗織さんの父親が手術中の医療過誤により、3分間心臓が停止。それが原因で、現在も意識が回復しない遷延性意識障害による昏睡状態が4年ほど続いている。小林紗織さんもひどく落ち込み、毎夜枕を濡らす日々が続いた。

「小林さんは、正社員として働くような人じゃなかったんですが、人知れず職業安定所に通って、警備員として働いてくれるようになったんです。そのお蔭で、私は父の病院へ足を運べるようになったり、再び絵も描き始めたりすることができるようになりました」。

そのときの恩返しをするかのように、小林紗織さんは彼と一緒に共同で展覧会を開催するなどして、少しでもその才能を世間に認知させようと努力を続けている。警備員の仕事で疲弊して、制作の時間が奪われていると感じた小林紗織さんは、「できることなら、仕事を辞めて制作に打ち込めるようになってほしい」と唇を噛みしめる。

音楽や絵画、そしてパフォーマンスなど小林さんは、自分の衝動に基づいてこれまで様々な活動を展開してきた。その枠にはまらない多彩な活動に対して、「前衛」など都合の良い言葉が当てはめられてきたけれど、言い換えれば、誰もこれまで彼の活動を正当に評価することができていなかったと言えるだろう。小林さんが生み出し続けているその作品群は、決して時流に乗っているとは言えないかも知れないけれど、即興的に打ち込まれるリズムや描かれる筆致の一つひとつが、どこか僕らの心に響いてくるのは疑いようのない事実だ。一見異質とされるものを組み合わせて、自身の衝動のままに果敢に挑戦し続けるその姿は、「実験家」とでも名付けるべきなのだろうか。いや、そもそも小林亮平の活動に名付けること自体が不毛なのだ。小林亮平は、僕らの手の中からするりと抜けるように、脇目も振らず僕らの先を走り続けている。その背中に僕らが追いつくことができる日は、一体いつになるのだろう。