2、作家―主体 「二人の耕平」という稀なプロジェクトについて、概要をもう少し見ておく必要があるだろう。小林耕平と髙橋耕平。1970年代生まれの・日本人・男性・アーティスト、映像を主軸として、パフォーマティブな要素を取り込んだ制作態度、など、大まかな共通点がないわけではないが、二人が組み合わせられた最大の理由は、同じ名前を持つということにある。いまだかつて、そのような冗談めいた理由で企画された二人展はあっただろうか。論理を越えて、偶然的事実から導き出される選定。しかし、この組み合わせを成したキュレーターの千葉真智子がプロジェクトの端緒となる「遠隔同化-二人の耕平」(kumagusuku前期)に寄せたテキストを見れば、これが、偶然性を手がかりに主体の脱却に取り組む、極めてシリアスな実験であったことがわかる。

私は考える。私は感じる。私は思う。 私、私と、もう辟易!と私が思う。 もちろん現実社会に生きる私たちは、共通の理念や態度、慣習や決まり事のなかで同じであることを求められ、また自ら他人と同じであろうともする。とは言え、これも裏を返せば、私たちが、それぞれ異なる存在だという前提があればこそのことだろう。 そうだとしたら――「私」が私以外の人のなかで初めて意識化されるのであれば――、私が究極的に私以外のものと同化を果たせば、「私」は消滅し、そのとき私を含む「一」という、別のものが姿を現わすのではないだろうか。あるいは、そのような同化は内破を引き起こし、私という一つの輪郭が消失するほどの決定的な分裂をもたらすかもしれない。 小林耕平と髙橋耕平。二人の耕平が、同化を試みる。 差異やズレといった予定調和の出来事には頓着せず、同化することを、そもそも「同化とは何か」「一致とは何か」との問いと共に、距離を乗り越え制作を通して希求してみる(*5)。 「われ思う」の自律的な近代主体に辟易するのも、また私、という私の無限後退。千葉は、「私」という輪郭の消滅方法を「私以外のもの」との「同化」に定め、奇遇な一致により同一の名前を持つ作家二人に課した。任意の組み合わせと抽象的課題に対し、(キュレーター自身もともにそこに巻き込まれながら)作家たちがいかに応答しうるかを観測する、オープンエンデッドな展覧会。それが「二人の耕平」というプロジェクトの核である。

遠隔同化 二人の耕平の同化に向けて最初に要請された課題は「畏怖を造形化すること」であり、認識のスケールを越えたもの、あるいは「非―人間」の認識にまつわる思索であった。その過程は3つのステップからなる。ステップ1は「畏怖を造形化するなかで、同化を試みる」、ここで二人は「畏怖」という感情にまつわり、外部存在としての絶対的な「物」と人の認識の問題をそれぞれ考えることから取りかかった。このときに目論まれた同化とは、認識を通常の文脈から切り離し、違う次元——例えば「集合的無意識」といった領域に移行させることによる融合だったと言えるかもしれない。

[図4]小林耕平 眠りのなかに持ち込む(部分) 「遠隔同化」での展示風景 撮影=大西正一 小林は、会場であるkumagusukuが、展覧会のなかでの宿泊という鑑賞体験を提供するアート・ホステルの形態であることから、「眠り」にフォーカスを当てた作品を展開した[図4]。それは、様々な既製品が詰められた布団シーツ、物にまつわるドローイング、イメージとは微妙なズレをともなう名前のかたちをとった。夢のなかで、物からそのイメージやその意味が遊離してしまうことがあるように、「物」(極薄の布越しに触れる物そのもの)と、「イメージ」(絵)と、「意味」(名前)を切り離して、眠りのなかでそれらの再構成が行われるものと小林は設定している。

一方の髙橋は、小林と同様に「物」(髙橋が拾い集めた物)を対象に選びながら、「触覚」の問題を提起する—— 「『感触』というのは物の側にあるのだろうか? それとも物を見る人の側にあるのだろうか?」(*6)。彼がこの問いの手がかりとしたのは、「人」と「物」が距離を越えて接触しイメージが受肉する舞台——印画紙の物質性であった。この最初のステップにおいて、両者が共通して「触れること」を鍵にしたことは、「二人の耕平」というプロジェクトの展開に向けて大きな素地となったはずだ。

ステップ2では、ステップ1でそれぞれに行われた造形に対し、お互いに「指南」を与えあい、それをもとにさらに造形が進められた。髙橋の小林に対する指南は「既製品とドローイングの入れ替え」「枕」「モノの位置への注意」についてであり、その物を人が認識する仕方自体に注意を払うよう構成が指導された。小林の髙橋に対する指南は「畏怖を目撃する人を撮影する」「受け身」というもので、畏怖が超越的にもたらされるものである点から、人を物化するよう制作態度に注意喚起が行われた。そして、ステップ3は「指南を経て、耕平同士が語る」。この一連の「同化」ステップに反省的態度が導入され、「耕平」という一名義の制作態度についての言語化がなされた。「知っていることが、実は全く違うものであると気づいた」などの言葉が、展示室(客室)の壁に蛍光塗料で記され、電気を消すと浮かび上がってくる。

さらに、二人の同化をさらに押し進めたのは、作家による「作品解説」だ(イベントとして開催された他、会場で映像として提示された)。ただし、二人の作家はそれぞれの名前と役割を交換した。小林が「髙橋耕平」として髙橋の作品を解説し、髙橋が「小林耕平」として小林の作品を解説したのである。これは、小林が自己の作品でしばしば用いる、物や作品を前にした即興的な問答のスタイルを踏襲している。小林流の問答は、フィクショナルな仮の論理体系を設定し、眼前の物に別様の文脈を与えるようアクティベートするものだ。

このようにして、ステップ2では互いの思考を交換し、最終的には互いの名前を交換し、そのことで作品を解説する互いの権利(つまり「これは作品である」と命名する権利を意味する)までをも交換してしまう。また、これらのステップから遊離するかたちで、両者の拾い集めた物を載せたアスタリスク型の展示台が屋外に展示され、異彩を放った[図5]。組み合わせられた角材の先に、割れたボールや文脈を失った付箋、割れた硝子などが載っているが、この展示台自体が1本のロープで吊り下げられているために、風などの影響が自由運動を引き起こし、アスタリスクの回転が始める。あたかも車輪、あるいはルーレットのように。個々の物が回転する一つの運動体のうちで統合されるこの象徴的なオブジェクトは、この最初の展示で試みられた「二人の耕平」の主体の交換が、「耕平」という一つの名の下での綜合を目指す「同化」モデルであったことを示している。

[図5]小林耕平×髙橋耕平「遠隔同化」会場風景 撮影=大西正一 名前の問題。ほぼ100年前、マルセル・デュシャンが男性用小便器に「R. Mutt」なる署名を書き込んだ。このときから、作家は自らの名において、ある物に対し「これはアートだ」と命名する存在となった(この存在は眼差す存在とも言える)。それはまた、近代以降の「天才」というロマン主義的概念に特徴づけられる個人主義の帰結を揶揄するものでもあった。類稀なる個人を軸として神話が紡がれ、その目録形成が進み、取引の土台が築かれた。博物学的分類を基礎に置くミュージアムでは、作家の名前は作品のメディアと同様に一義的な重要性を持つ。作家はつねに「私」でなければならない存在になったのである。名前は、作家の自律的存在とその主体性を証明するタグであり、そのタグこそが、多様化する現代の美術を担保している。このことを念頭におけば「二人の耕平」において、個々の作家名義と「小林耕平×髙橋耕平」という名義が使い分けられていることは象徴的だ。ミュージアムが「名」としての「私」を保存する制度であることを暴き、「小林耕平×髙橋耕平」はそのシステムにハックを試みる。

切断してみる。 続く展示となった豊田市美術館の「切断してみる。——二人の耕平」では、この名義の問題が丁寧に扱われ、「切断してみる」とあるとおり、キュレーターの千葉から出された5つの課題のうち4つ目までは、それぞれ単独の作家名での発表となっている。「言葉を切断する」「時間を切断する」「私を切り刻む」「生と死」の、4つのステップの各課題に応答した作品には、これまでの個々の作家の制作文脈の一貫性から分析することが充分に可能であるような、独立した制作態度がある。

例えば、小林の「言葉を切断する」ための作品《神村・福留・小林・切断》は、言葉の比喩として衣服が切り刻まれており、二人のダンサーがそれらの断片に応じて即興的に身体を動かす様をカメラが断続的にとらえるもので、小林があらかじめ用意した物に他者から応答してもらう手法は、これまでの彼の作品に共通している。「生と死」についての作品《風景》では、作品らしく構成された立体物を前に解説しながら問答する彼のお決まりのスタイルだが、対話中の話者の突然の「死」が反復されることで、映像のフィクショナリティが不気味なユーモアを担保することとなる。

他方、髙橋の「言葉を切断する」ための作品《Field Reading》や「時間を切断する」ための作品《忘却の周辺》では、街頭で屋外広告物の言葉をひたすら読み上げたり、ポスター等を掲示していたテープの残り物を採集して展示したりと、蒐集者としての髙橋の側面が発揮されている。「生と死」についての作品《かつて「大西」を名乗った者達への聞き取り》では、自身の母親を含む三姉妹に、彼らがともに体験した母親の死について聞き取りをし、「他者の死」や「死の所有権」、ひいては「家」や「個人」といった問題の諸相を浮き上がらせる。ドキュメンタリー形式で、人々の視点の誤差から多角的な物事の像を映す髙橋の得意手法だ。

では、本論で追いかける「小林耕平×髙橋耕平」名義で取り組んだ最後のステップで、5つ目の課題「私のいない世界、人類のいない世界を考える」に彼らはどのように応答したか。確認しておかなければならないのは、この課題を出した千葉が、「安易に着地点を設定することは避けるべき」テーマであることに留意し、このステップでは「共同で、展覧会会期中も、さらに会期後も思考し続けるための場(=契機)を用意すること」を目論んだ、という前提である(*7)。そのために、千葉はまず二人の作家とともに「人類がいない世界」について思弁し、仮説を提起し合うことから始めた。そのうえで、二人の耕平のその課題に対する応答は、3つの具体的な課題設定——「人類がいなくなった時まで作品が残るとして、どのような作品を残したいか?」「再生機を作る」「人間ではないものを鑑賞者として作品を作る」——を定め、協働するというものになった。この一連の経緯を経て、最終的なアウトプットとしては、それぞれがその3つに対応してつくった造形物、またそれらについての二人の解説問答の記録映像という展示形態がとられている[図6]。

[図6]小林耕平×髙橋耕平 私のいない世界、人類のいない世界を考える(「切断してみる。-二人の耕平」カタログ72頁所収) これらの造形物を、各作家の解説をもとにそのまま記述すると、下記のようなものである。

「人類がいなくなった時まで作品が残るとして、どのような作品を残したいか?」(小林)——筒の中に錘の球体が入った回転望遠装置。小林いわく「人類がいなくなった世界」という遠さをフィクションとして「遠くの重さを見る」。筒を覗きこむことで傾きが変わり、錘が「目に飛び込んできた瞬間」=「いま」しかないことを目の当たりにする不可視性についての作品。

「人類がいなくなった時まで作品が残るとして、どのような作品を残したいか?」(髙橋)——風船、封をされたダンボール箱、発泡スチロールの保冷箱、漏斗が乗ったグラス、石が乗った逆さ向きの植木鉢、穴の閉じられたジョウロなど、感情をとどめるものとしての様々な容れ物。髙橋自身の感情というわけではなく、人間全体の感情の保存を意図する。肉体がなくなっても感情が残れば、人間が残ることになるのではないか、という考えがベースとなっている。

「再生機を作る」(小林)——連結された円形の薄い合板とバランスボールの「黒豆専用」再生機。この上に任意の数の黒豆を乗せ、「再生」することで振り落とし、人智を超えた偶然性により黒豆を選ぶ。

「再生機を作る」(髙橋)——周囲の四角い盛り塩で「結界」が張られたスマートフォン。これは「武器を再生している状態」となっている。電源の入っていない状態のスマートフォンが結界で区切られることにより、相当な質量となり、武器となる。

「人間ではないものを鑑賞者として作品を作る」(小林)——天井に吊られた自転車のタイヤから筒状の透明シートが床に向けて伸びる「からだの中に風を通すオブジェクト」。その下にタイヤがもう一つ。筒状の方は作品であり、人間の相似物でもある。下のタイヤは、その鑑賞者。小林は物が人になることで、人と物の入れ替えが起こることを意図した。しかし、髙橋はこれを「小林が物になっておらず、小林が増えている」状態と指摘する。

「人間ではないものを鑑賞者として作品を作る」(髙橋)——何も写っていないモニターに様々な写真画像を「見せて」いる。普段、視線を浴びる側にあるモニターへ「見る」立場を与える。写真を見ることにおいて、写真を撮る者の経験とその写真を見る者の経験が交換できる、と二人は対話した。

これまでの課題に輪をかけて抽象度を増した、5つ目の課題への応答としての3つの造形課題。その解答としての作品は、それぞれが独自の論理を持っているようで、個々の解説問答を深く聞いていけば、それら個別の作品がどのように成立したかについて、訝りつつも納得することができる(?)かもしれない。しかし、「安易な着地点を避ける」という当初の千葉の目的通り、弁証法的にそれらを綜合することで一貫した結論にたどり着くことができる、というものではなく、まさに「切断」されたままの状態で提示された。それでも、作品をめぐって思弁的対話が繰り広げられるなかで、「物」と「人」の関係性、さらに「見ること」にまつわる共通項が、絡まり合いながら次第に浮き上がってくる。

このステップ5について、千葉は、二人の耕平が課題設定にあたって、「鑑賞」=「見ること」を挙げたことに触れ、「主体」をめぐる問いがこの場の作品、ひいては展覧会全体に響いていたことを指摘する(*8)。それは、「ものを作る人間が、ものを見る人がいない世界のことを考えるって、そもそも矛盾している」(*9)という小林の言葉が端的に表すとおりの問いだ。千葉はこのことを、誰もいなくなった世界に「作家としてどのように関与できるか」という、作家の主体性についての彼らの逡巡がそのまま実践のなかで問い直された結果ととらえた。「遠隔同化」に続き、「切断する」ことから「私(主体)」の消滅をねらった第2回目の「二人の耕平」の実験結果は、「切断」の不可能性が露呈し、「私」がむしろ回帰してくる、というものだったようだ。

「切断」のち「同化」 「切断する」の結果を受けて、「遠隔同化-二人の耕平」の展示替えがおこなわれ、タイトルも「『切断』のち『同化』」に刷新された(kumagusuku後期)。本論の第1章で確認された、セックスや接吻のバリエーションを示す《48》や《口口(mouth mouth)》など、「複数性の接触」に関わるモチーフが登場したのは、この展示からである。今回、千葉により設定された課題は「同化」を明らかにするための4つの比較となった。

【同化と◯◯ 境目を意識する】 同化は完全に「一」の状態なのか。ぴったりと重なった状態。ただ、そこにどんな区別も境目もないとなると、同化していると、どうやって証明することができるのだろうか。一つしか見えなければ、最初から一つしかないように思われるのだから、同化という出来事が起こっているのかどうかも分からない。 同化を確かめるために、少しだけズラして、わずかな境目を意識してみる(*10)。 [図7]髙橋耕平 同化 「『切断』のち『同化』」での展示風景 撮影=大西正一 [図8]小林耕平 同化と包摂 「『切断』のち『同化』」での展示風景 撮影=大西正一 「同化と類似」「同化と相似」「同化と包摂」「同化と素通り」という4つの展示室(客室)の比較課題は、もはや禅の公案のようである。また、共有スペースには「同化」それ自体を示すものが置かれた。ここで、とくに注目したいのは「境目」に関係する「同化と包摂」「同化と素通り」における展開だ。千葉は「包摂」を「個々のものを入れる大きな袋」と記述する。複数の接触の形態を包摂する袋=シーツの存在そのものが顕在化された、髙橋の《48》はこれへの解答になる。それを示すかのように、このシーツは「同化」のゾーンの壁に掛けられ、シーツの平面が無造作な襞をかたちづくった[図7]。対する小林は、白い粘土で鉛筆削りやメジャーらしきものを木槌の肢に抱き合わせ、別個の物を含み入れるこの白い粘土の媒介性を「包摂」として提示した[図8]。

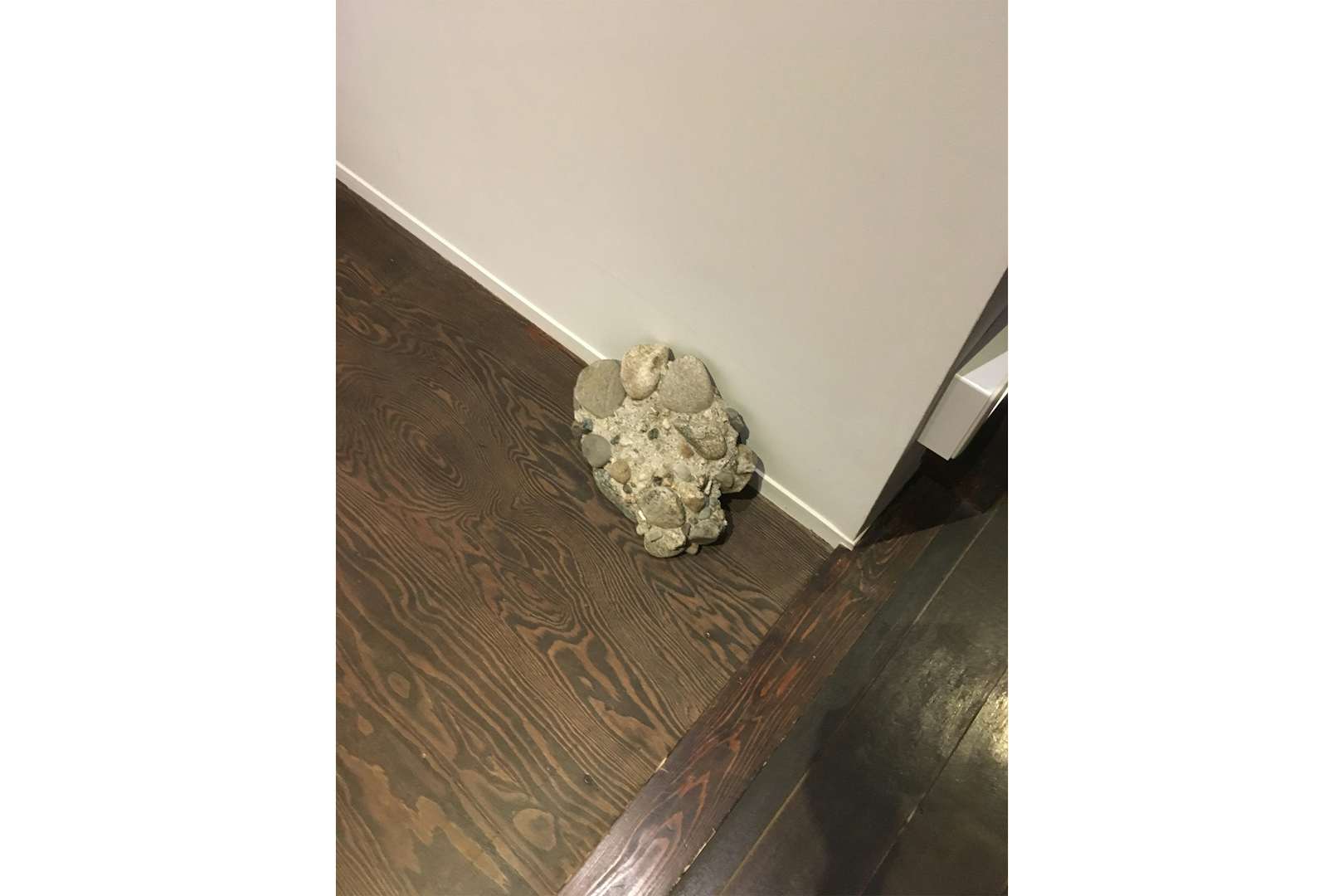

[図9]小林耕平「同化と素通り」より《運動の表象》 「『切断』のち『同化』」での展示風景 撮影=大西正一 [図10]髙橋耕平 同化と素通り 「『切断』のち『同化』」での展示風景 撮影=大西正一 [図11]髙橋耕平 同化 「『切断』のち『同化』」での展示風景 撮影=大西正一 「素通り」においては、何かの内部にある空洞を何かが通り抜ける(塞ぐ)こと、その輪郭を感じることが想定されている。小林の《運動の表裏》[図9]は、吊り下げられた透明シートの片面に、ジョウロやバスケットボール、ユニフォーム、バドミントンラケットなどが黒いシリコンで留められたものだ。裏側に回れば、それら運動にまつわる既製品と透明シートの間を塞ぐ、黒いシリコンの素通りした輪郭を観察できる。このように、白と黒のメディウムを用いながら、小林は「包摂」と「素通り」の違いを造形化した。「素通り」の部屋での髙橋の取り組みは、毛足の長い絨毯の上に大小様々な石を積み上げるというものである[図10]。これに対比されるのは、「同化」のゾーンにある複数の小石がセメントで結合された塊だろう[図11]。「素通り」では石同士の隙間は埋められず空気が素通りするが、「同化」においては破砕された石で埋められている。境界にまつわる課題で髙橋と小林の両者が着目した、これらの可変的で可塑的なメディウムのヴァリエーション(シーツ、粘土、シリコン、セメント、etc.)が示すのは、複数の物が物理的に触れ合う状態に「同化」のモデルが見出されるということだ。

「私(主体)の回帰」の後に現れた、「複数性の接触」の原型となるこのモデルについては、以下のようにとらえられるべきではないか——すなわち、「私」は消滅しない、ただし個々の「私」という主体は互いに絡まり合う集合物のなかのひとつである、と。なぜならその状態は、「切断する」の最後の局面(ステップ5)で、思弁的対話の繰り返された後に立ち上がった場、個別物の集合で為される一つの平面そのものを示すかのように見えるからだ。そこでは、作者の主体性が個別の作品(=応答)に宿りつつ、それらの個別性を保持したまま、多数の接点を共有して触れ合いながら共存する、そのような地平が立ち現れていた。一連の「二人の耕平」の問答を経て見出された「同化」とは、まさにこうした状態のことだったのだろう。

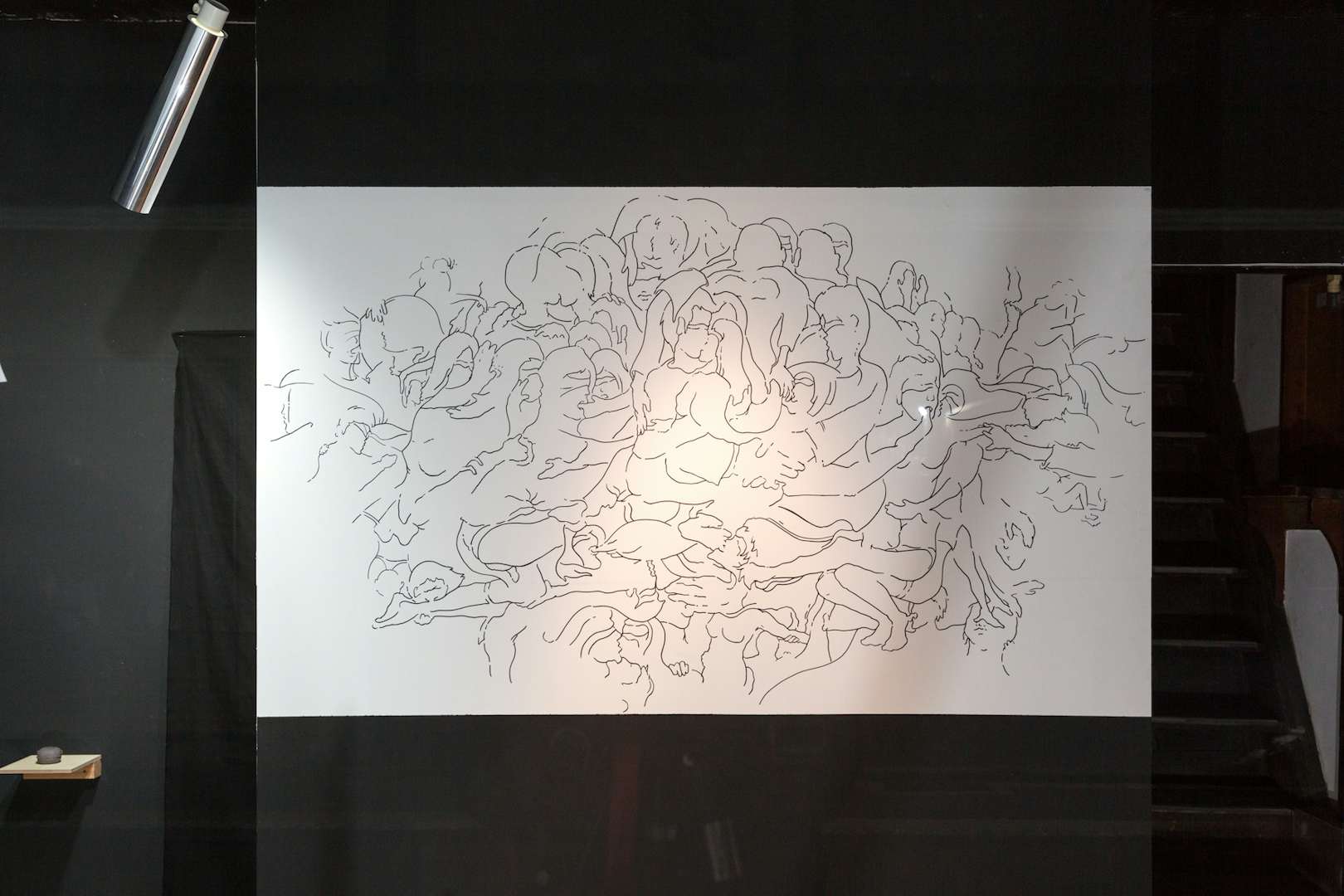

接触の運用の往復 その後、「二人の耕平」は千葉のキュレーションを離れ、「小林耕平+髙橋耕平」と名義を新たに複合体としての性格を強調して「接触の運用の往復」(HAPS)なる展示に展開した。ここでは課題を言葉で設定する代わりに、互いの造形物を応答すべき対象としてみなし、作品によって問答の往還を試みている。その最初に提示されたのが先手・髙橋のあの接触壁画《絵-接触の肯定から始める》だった、ということになる[図12]。

[図12]小林耕平+髙橋耕平 接触の運用の往復 「接触の運用」会場風景 撮影=松見拓也 これに続く展開がどのようなものであったか見ておこう。後手・小林は、この絵に《壁画を観るための猫型洞窟》なる装置で応えた。2つの覗き穴を持つ猫の脚先型の洞窟は、粘土で造形され外側にフェイクファーが施されている。ギャラリー外部に向けられたこの空洞は、使用方法の指示書ドローイングが添えられることで、この展示の鑑賞者(ギャラリーの外側からガラス越しに鑑賞するよう求められる)に向けて、壁画を観る際にこれを覗き込むよう促している。この洞窟に顔をうずめる(「見る」)際、(イメージのなかで)洞窟の身体を抱きかかえる(「触れる」)ことになり、その抱き心地を本作は「猫型」としている。

次のターンで髙橋は、この猫型洞窟の「顔を覆いながら穴に仕える」という性質に着目し、《労働——穴に仕える》という不規則な形状で穴の空いたテーブルを造形した。これは、「我々が生きている内には到底解決することができないであろう問題について誰かが労働すること」についての造形物と述べられ、青と黄の交差する直線や、脚部に描かれた白い防護服のシルエットが、穴の空いた福島第一原子力発電所の建屋の換喩であることを示す。小林は《天猫姥口鎌の模刻による解像度の劣化》で、織田信長が柴田勝家の戦功に与えた茶道具をモチーフに、労働に対する「褒美」という点から、物に労働の対価としての価値を与えることについて考察する。最終ターンで、髙橋は、自ら路上で採集した誰かの落し物のコレクションを「予期せぬ物事に接近する」褒美ととらえ、《道にぼた餅》とした。小林はこれに応え、《拾い集めた物と地面の間に土の塊を差し込む》こととし、髙橋のそれらのコレクション一つひとつに粘土の台座を与えた[図13]。

[図13]小林耕平+髙橋耕平 接触の運用の往復 「接触の運用」での展示風景 ここでのやり取りは、以下のような問答だと解釈できるだろう。第1のターンでは、複数性の「見られること」・単一性の「見ること」の対比が発生しており、髙橋の複数性への誘いを小林がやや拒んでいる(自律的主体への退避)ような側面がある。しかしその鑑賞者の役割を、小林はギャラリーの外にいるこの展示を見る人へ明け渡すこととした。第2のターンでは、髙橋の「他者」に対する関心、小林の「物」に対する関心が個別的に展開されながら、「労働(仕える)」と「褒美(与える)」という対概念によって結ばれている。第3のターンでは、髙橋が「複数の他者との接触」の証として自らの落し物コレクションを持ち出すという切り込みを見せた。それに対して小林は、髙橋の「複数の他者との接触」が具現化した無数の「物」に、自ら粘土を捏ねて(接触して)台座を造形した。最初に生じた「見る」・「見られる」という対比的関係は、最後に「触れる」ことの交換を通じて和解されることとなった。このような往復を経て、髙橋が最初の接触壁画で掲げた「複数性の接触」を、小林が承認し「触れて」いく過程が示されたのである。