福島から新たなアートシーンが

生まれる。卯城竜太×黒瀬陽平

『美術手帖」2015年5月号で初対談を行った、卯城竜太(Chim↑Pom)と黒瀬陽平(カオス*ラウンジ)。今回、ともに福島を舞台とした展覧会を開催したことをきっかけに、改めて対談してもらった。

福島からもうひとつのアートワールドをつくる 卯城竜太(Chim↑Pom)×黒瀬陽平(カオス*ラウンジ)

Chim↑Pom発案による帰還困難区域での展覧会「Don't Follow The Wind」とサテライト展、そしてカオス*ラウンジ主催の「市街劇『怒りの日』」が開催されたこの秋、福島がアートの発信地として大きな注目を集めた。震災から4年、若手作家を中心とした新たな動向を探る。

「みえなさ」を扱う2つの展覧会

──『美術手帖』5月号「日本のアート最前線」特集では、初めて卯城さんと黒瀬さんに対談していただきました。取材した3月上旬は、卯城さんにとっては「Don't Follow The Wind」(以下DFW)の開催直前、黒瀬さんは「市街劇『怒りの日』」の構想中というタイミングでした。

その後3月11日からDFWが継続的に開催されるなか、この秋には東京のワタリウム美術館でDFWのサテライト展が開かれ、いわき市では「怒りの日」が開幕し、前回の対談時にお話されていたことがいよいよ具現化されたと思います。そこで今回、あらためてお二人のお話をうかがえればとこの場を設けました。

卯城:この間、福島でDFWの 全会場の展示を初めて通しで見てきたんだよね。それは、自分が思っていたアートの可能性を完全に上回るものだった。死んでいた場所が生命力を吹き返して何かを主張しはじめたような感じで、作品やキュレーションの持つ「アートの力」を強く感じて改めて驚いてしまった。で、実際の展示以外にも、その実現に至る「プロセス」も特筆すべきものだったように思う。とにかくトライアルだったけど、「もうひとつのアートワールド」が生まれた感じ? キュレーターチームや実行委員会の組織化と資金調達、現地の方々や美術館との繋がり、海外で展開する上での提携や書籍の出版まで、通常のアート業界のフレーミングとは全く違う有機的なつながりで形になったんだよね。

黒瀬:そこは「怒りの日」も同じで、助成金は一切もらっていません。地方で「芸術祭」と銘打つと、どこかから援助を受けたと思われるけど、市の商工会議所や市役所には挨拶すら行っていない(笑)。3つの会場と、少数の支援者の協力だけで実現したんです。

卯城:DIYな雰囲気がすごくよかったよ。それと比べて、行政からお金がボンッと降りる安パイな芸術祭には、作品やキュレーション次第だけど、個人的にはそこまでスリルや覚悟を感じにくいかな。

黒瀬:今、全国各地で乱立している芸術祭の多くは、もはや悪い意味で公共事業となってしまっていてほとんど可能性がない。でも本来、地方での芸術祭という形式は、美術館やコマーシャルギャラリーが機能しない日本のなかで、いかにアクチュアルで持続可能なアートを生み出すか、という問題意識のもとに、北川フラムさんや福武財団などが確立した新しいモデルだったはず。

だから今回、僕としては北川さんや直島のプロジェクトがやったことを更新してやろうという気持ちもあった。そのために、徹底的に土地のリサーチをはじめたんですが、面白かったのは途中から「時間の中で迷子になった」ことです。

例えば、平安時代に最澄と論争していわきにやってきた名僧・徳一(とくいつ)や、16世紀にいわきから琉球へ渡った袋中上人(たいちゅうしょうにん)といったモチーフに出会ったことで、時間感覚が一気に掻き乱された。あの土地にはまだ彼らの「怒り」の断片があちこちに残っていて、そこからストーリーをつくったんです。それは震災の直後ではなく、月日が経ってはじめて見つけた自分たちのテーマだった。

梅沢和木 彼方クロニクル此方 2015 87417×27187ピクセル 14.6GB 撮影=中川周

荒渡巌 画像の一本松 2015 漂着物、発電機、ミクストメディア

(映像提供=NHKクリエイティブ・ライブラリー、伊坂柊) 撮影=中川周

卯城:「怒りの日」とDFWの時間軸の関係は面白いよね。前者は原発が生まれた近代以前の歴史を、後者は近代から封鎖が解ける未来までの問題を扱っている。

黒瀬:連続して見ることで、時間旅行ができると。

卯城:うん。Chim↑Pomは11年にジャーナリスティックな視点で活動したじゃん。タイトルも「RealTimes」って「タイムス」とかにかけてたし。当時はその「現在」をすっぱ抜く感じが効果的だったけど、4年を経た今はタイムスパンの長さ的により抽象的なリアリティーが必要だと思ったわけ。俯瞰できるようになったから。

さらに今回、いわきでは同時期に、毒山凡太朗+キュンチョメが「今日も きこえる」展を開いたでしょ。あれはよかったな。DFWは世界、「怒りの日」は福島出身以外の日本の若手、「今日も きこえる」は福島や常磐出身の作家のポテンシャルが活きていて、いろんな角度からさらに俯瞰できた。

黒瀬:僕たちが共有していたものがあるとすれば、震災後からずっと続いている閉塞感なんだと思います。とくにいわきのような場所では、住民感情もすごく複雑でナイーブになっている。それをブレイクスルーするには、想像力を遠くに飛ばすことが必要だった。

卯城:想像力で言うと、DFWは「みに行けない」けど作品画像の公開は各作家に任せているんだよね。で、海外からの6組はすべて画像を公開するけど、日本人は6組中5組が公開をNGにした。封鎖が解かれるまで作品を封印する作家と、より世界に情報を発信しようという作家の選択は、福島への距離感として興味深かった。

艾未未(アイ・ウェイウェイ) Family Album 2015 Courtesty of the artists and Don't Follow the Wind

エヴァ・フランコ・マッテス Fukushima Texture Pack(部分) 2015 プレキシガラス、ステンレス・スチール 100×70cm Courtesty of the artists and Don't Follow the Wind

黒瀬:DFWが距離的な「みえなさ」を扱ったとすれば、僕らは時間的な「みえなさ」を扱った。両展とも可視と不可視の境界や関係性を、アーティストや鑑賞者が考えざるをえない場になっている。実際に震災後、放射能はもちろん、補助金の有無など、目にみえない問題が分断を生んでいるわけです。そのような、震災後に新たに生まれた可視/不可視の境界線があるということを、アートによって指し示し、思考する場をつくろうとしたのが、今回の2つの展示だったように思います。

アーティストが新たな「アートの現場」をつくる

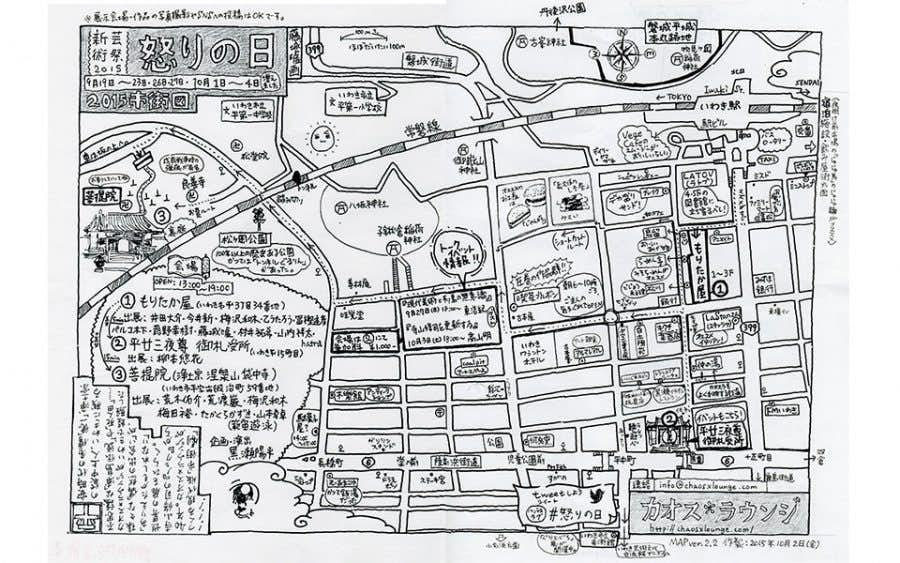

黒瀬:寺山修司から引いた「市街劇」という題の通り、「怒りの日」では演劇をとても意識しました。自分の肩書きも「演出」にし、藤城嘘くんに寺山の市街劇「ノック」で使われた地図のオマージュもつくってもらった。遠方から来て、地図片手に会場を回って帰っていく。その行為がひとつの巡礼になるよう演出したんです。

寺山修司の市街劇『ノック』(1975)で榎本了壱が作成した地図へのオマージュとなっている

卯城:街を巡る感じが、いわきというスペシフィックな場所で展示をやる意味を際立たせていたよね。

黒瀬:会期中、民俗学者の畑中章宏さんが「怒りの日」と「参詣曼荼羅」を比較してくれたのが非常に示唆的でした。参詣曼荼羅は巡礼者の道行を描いた特殊な曼荼羅なんですが、「絵解き」という一種のパフォーマンスと一体になっていて、現地へ行けない人のために和尚さんが曼荼羅を読み解きながら巡礼を説明するんです。その語りによって記憶を再生するんですね。それと「怒りの日」を重ねてみると、巡礼が日本のアートにとってのベーシックなスタイルのように思えてきた。

例えば、美術館でも博物館でも、一か所にでかい施設をつくり、そこに大量に物を集めるやり方はこの国に合っていないかもしれない。もし災害に襲われたら、すべてを失うからです。そうではなく、例えば神社仏閣や個人経営のギャラリーのような小さな場所が各地にあり、それを観客が巡ることで大きな記憶を再生し、保存するような在り方は考えられないか。巡礼というのはまさに、ひとつの「記憶装置」であり、それを再生するためのパフォーマンスでもあるわけです。これは、震災後ずっと僕たちにとって課題であり続けている「忘却に抗う」というテーマに対する、アートからの回答でもあると思っています。

卯城:これまでの「東京」とか「ホワイトキューブ」、「地域活性型」って「アートの現場」が、ここにきてはっきり変わりつつあるよね。福島の3つの展示を一緒に回った海外メディアの記者たちも、「日本で何が起きているんだ」と驚いていた。明らかに東京より面白かったもん、ていうか世界的にも際立っていたかも(笑)。

背景には、ポリティカルな歴史認識とオルタナティブな行動力を持った新世代の登場があると思う。それはアートに限らず、例えばSEALDsの活動とかにも感じる。3・ 11のときに中高生だった世代で、おそらくその時「何かしたい」と強く思っても、満足に動けなかったんじゃないかな。そんなフラストレーションを持った世代が精神的に自立して、日本にアクティブな変化が起きてる気がする。

黒瀬:僕と出品作家たちは、まさに劇団の稽古合宿のように一緒に現地でリサーチをしたのですが、たとえその土地と縁がなくても、歩いていろんなものに出会い「もしやコレって自分と関係あるのでは」と思う瞬間は、とても心が動く瞬間なんです。それは、代替可能という幻想に支えられた無根拠なミュージアムピースをつくるのとは、まるで違う体験ですよ。

今回、全長6mの巨大な油絵を出品した村井祐希くんなんか、震災時はまだ10代半ばだった。その子が4年後に、被災地で出会ったモチーフを詰め込んだアンゼルム・キーファーばりの油絵を出している。そういう出会いと創作の連鎖がなければ、どれだけ被災地で展覧会やイベントを繰り返しても意味が無いんじゃないか。

卯城:DFWの小泉明郎さんの作品も帰還困難区域でしか成立し得ないものだった。中年男性の住民へのインタビューからつくられた作品がある民家に展示されているんだけど、彼に自分と奥さんの一人二役で、家に帰ってきた場合の夫婦の会話をアドリブで演じてもらっている。

男性には「この土地で育った」という気持ちがある一方、奥さんは嫁いできたからか帰還に複雑な感情がある。その音声だけが太陽光パネルを電力にして会場に流れ続けているんだけど、逆にワタリウムには、音がないインタビューの映像だけが展示されているんだよね。つまりあの場所と美術館で作品が引き離されているわけ。それは故郷と離れて暮らす彼の現状そのものだし、美術館の特性をも問うている。

「怒りの日」で、今井新くんのISといわきを結んだ作品が面白かったんだけど、あれだって助成金をもらったり、最近の公立美術館じゃなかなかできないでしょ。ああいう作品を展示するためにも、インディペンデントであることは大事だよね。

第一会場・もりたか屋での今井新の展示風景

撮影=中川周

黒瀬:小名浜のオルタナティブスペース「UDOK.」のメンバーが、福島第一原子力発電所の近海で定期的に魚の線量を計る「うみラボ」というプロジェクトをやってるんです。それで知ったんですけど、福島の立ち入り禁止区域が厳密に決まっているのって陸だけで、海なら怒られるギリギリまで原発に近づけるらしいんです(笑)。

僕らができないと思っていることは、ある特定のルールの中での「できない」かもしれない。でも実は、そのルールは普遍的じゃなくて短期的なものに過ぎない可能性だってある。アートにとっていちばんヤバいことは、その可能性すら想像しなくなることでしょ。今の日本のアートの常識では、助成金なしに大きな芸術祭なんてできないってことになってるけど、それこそ致命的な想像力の欠如です。

「怒りの日」はほとんどゲリラ戦のようなものだったけど、今回はそういう貧しい常識をひっくり返すことはできたんじゃないかと思う。

卯城:「もうひとつのアートワールド」と言ったけど、カオス*ラウンジに共感するのは、作品制作とそれを展開する環境づくりをセットで行っている、野性的なところなんだよね。Chim↑Pomも重要なプロジェクトのほとんどは、企画、持ち込み、実現まで全部セットでやってきた。アーティストの仕事は作品ピースの制作だけじゃない。場所も含めて多様な世の中のあり方をも創って、それを他に接続していく活動そのものがクリエイティブなんじゃない?

「助成金をもらった」とか「芸術祭やグループ展、ビエンナーレに呼ばれた」とか「ギャラリーに所属した」とか、それはほんの手段でしかない。カオス*ラウンジやChim↑Pomの後の世代はもっといろんな動きをすると思うよ。

黒瀬:今、僕たちの想像力や精神を縛ろうとするものを徹底的に批判し、自由になろうとすることが本当のオルタナティブの入口であるはず。その上で、いかにその状況を維持していけるかという課題をクリアしなければいけない。僕たちはそれを地道にやっていきますけど、ただ、ずっと我々の孤軍奮闘だと悲しいですよ。

卯城:コレクターの問題もあるよね。困難な道をこそ支えてほしい。DFWでいうと資金の多くはChim↑Pomが作品を販売してつくったんだけど、でもそのうちのひとつは意外とやってて面白かったよ。うちの父親が徳島の山奥育ちなんだけど、その廃屋をバラして、古材にChim↑Pomの11年の福島関係の作品イメージをシルクスクリーンや筆、スプレーなどで描いた。当時被災地で取り壊しが決まった民家にスプレーで描いてあった「×」も大きく描いた。帰還困難区域と限界集落の誰もいない感じがつながって結構かっこよかったな(笑)。

黒瀬:それ、今聞く限りめちゃくちゃいい作品だと思うんですけど、全部売っちゃったんですか。もったいない。

卯城:まあ、売れ残ってるよ(笑)。Chim↑Pomのコレクターも多くなくて、アートコレクターじゃない人へのアプローチも必要だったんだよね。つまり、コレクターには購買欲だけじゃない、プレイヤーとしての欲というか、プロジェクトへの共犯関係を持ってほしい。

黒瀬:それは僕らも同じ問題を抱えてますね。「怒りの日」の予算も、作品の売上と、カオスの他の活動の収益を突っ込んでなんとか賄っているという状況です。商業ギャラリーでの展示にしか来ず、福島のような遠方での展示には来ないコレクターは結構いるんですが、むしろ「怒りの日」のようなチャレンジにこそ乗ってほしいし、共犯関係を結んでほしい。一方でアーティストも、コレクター向けに小さな作品ばかりつくっていないで、そこからズレる試みをして、コレクターたちを「煽る」ようなこともやっていかないと。

卯城:モノではなくコトを創ることをアーティストも提案しないとね。そもそも未来のアートを考えたとき、今の「東京が中心」「欧米が本場」的な考えは、残るだろうけどがぜん古くなるよ。美術館の在り方も、館内で帰結する現在の感じより、もっとネットや地域とのコラボや情報の拠点へと広がっていくと思う。つまり本場じゃなくて現場が大事になり、中心はどこにでもできるってこと。そしてそれは業界じゃなく社会をベースに起きるでしょ。ネット上のリアルな場所や、歴史的に重要な土地や、プライベートな場所......、人々の在り方に関わる世界の隅々がそうなる可能性を持っている。今回の3つの展覧会は福島でそんな未来のアートの在り方を、世界に先んじて実践したのかも。

黒瀬:僕らは今後も福島で芸術祭を続けるし、来年は瀬戸内や静岡での展示も考えています。静岡のほうは丹那(たんな)盆地で、そこには丹那断層という断層が走っている。伊豆半島って随所に活断層が走り、火山も噴火する、日本列島の縮図みたいな場所なんです。そこに劇場をつくろうと思っている。

誘ってくれたのは当地で「Cliff Edge Project」を展開するアーティストの住康平さんで、先日までやっていた「半島の傷跡」展では、丹那断層を挟んで建つ二つの寺にそれぞれ壁状のオブジェが設置されていました。その最終日のイベントがとても素晴らしくて、一方の壁は砕いて参加者に「形見分け」され、もう一方は「お焚き上げ」といって燃やしてしまう。2年間かけて丹念に磨いた壁を、です。「ここじゃない場所に置かれるのは違う」という判断なのですが、その炎は本当に感動的だった。

卯城:すごいね。まさに作品の完璧な完成形じゃん(笑)。モノとしての保存だけじゃない、作品の生き方があるんだよね。DFWの作品もどうなっていくかわからないけど(笑)。朽ちたり盗まれたり......。だからみんなには想像し続けてほしい。作品や帰還困難区域は、今どうなっているんだろうと。

DFWは展覧会である以上何かを発信しているわけで、サテライト展やカタログでそれを受信したオーディエンスの想像力を、今後ずっと試していくことになるんだろうと思う。とはいえみんな忘れっぽいから問題は風化していくんだろうけど、でもそうならそうで仕方ない。人々の想像力からも捨てられたとき、あの場所の作品たちはマジで孤独な状態になるけど、でも人々の「風化」を背負い続けていくのもひとつのリアリティーだと思うから。その分、封鎖が解除されたときの作品のアウラが楽しみだけどね。

2020年の東京オリンピックで"復興オリンピック"として浜通りの国道6号を聖火ランナーが走るって話を安倍さんが国会でしてたけど、となると早々に最初の解除も有りうる。オリンピック以前がひとつの政府の目標かもとか予想しつつ、もしオリンピックと被ったりしたらそのギャップたるや(笑)。

ワタリウム美術館でのサテライト展示。今後、海外の美術館やアートセンターを巡回予定

撮影=森田兼次

黒瀬:今年、石巻でおいしいホヤ貝を食べたんです。話を聞くと、被爆した貝の世代から世代交代が終わって、ちょうど今年から食べるようになった、と。裏を返せば、そんな早さでなかったことになってしまうんです。もちろん新陳代謝がつくる未来が重要だと思うと同時に、アートの総体というのは「記憶装置」なんじゃないか、という思いもある。毎年、いわきに若い作家たちを連れて行き、「去年の作家はこういうことをやったんだよ」と伝えながら、記憶装置を維持し、更新する活動を続けていきたいんです。

卯城:なるほど、アーカイブまで踏まえてるんだ。そもそも「怒りの日」みたく日本の美術作品は寺などにあったしね。そんな「巡礼」が全国規模に広がったらめっちゃヤバい(笑)。にしても、こういうオルタナティブな実践が今後必ず活発になっていく一方で、反比例するようにメインストリームがどんどん保守的になっていく。

東京都現代美術館での「ここはだれの場所?」展での会田誠さんの作品撤去問題がいい例だけど、検閲や自粛がどんどん増えている。コマーシャルギャラリーやマーケット、美術館やビエンナーレを中心とした今の環境を確立してきた会田さん世代の功績を考えると、すごくアイロニックな状況だよ。Chim↑Pomも公的な機関による「フクシマ」「放射能」「慰安婦」「朝鮮」などのテーマやワードはNGだって要請を、たしかにある国際展の参加の際に受けていて、その理由は今の政権と密接に結びついていた。そんななかメインストリームに頼らないこの3つの独自の展覧会が福島で開催されたのは、マジで日本のパラダイムシフトを示唆していたと思う。

PROFILE

うしろ・りゅうた 2005年結成の6人組アート集団「Chim↑Pom」のリーダー。06年初個展「スーパー☆ラット」で注目を集め、国内外で活躍する。主な個展 に13年「広島!!!!!展」(旧日本銀行広島支店、広島)ほか。15年、アジア広域で活躍をするアーティストを顕彰する「プルデンシャル・アイ・アワード」で、もっとも栄誉ある「Emerging Artist of the Year」を受賞。

くろせ・ようへい 美術家、美術評論家。1983年高知県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士後期課程修了。2010年に「カオス*ラウンジ」に加入後、多数の展覧会を企画する。主なキュレーション作品に10年「破滅*ラウンジ」(東京)、14年「キャラクラッシュ!」(東京)など。著書に『情報社会の情念─クリエイティブの条件を問う』(NHK出版)。

杉原環樹+編集部=構成 ただ=ポートレイト撮影(『美術手帖』2015年12月号より)