「ドクメンタ15」のタリン・パディ作品から考える対話の可能性・不可能性──アジア・日本の木版画運動の現在地点から

インドネシアのアート・コレクティブ、ルアンルパが芸術監督を務めて、新しい国際展のあり方を提示した「ドクメンタ15」。ここでは、その作品のひとつが「反ユダヤ主義」との指摘を受けたインドネシアのコレクティブ、タリン・パディの展示の全体像を取り上げる。ドイツ・カッセルの会場を訪れた町村悠香が、現代インドネシアの歴史をモチーフとする、バイタリティあふれる木版画作品の数々を紹介しながら、後半では彼らが日本とアジアの木版画コレクティブに与えた影響についても言及する。

「ドクメンタ15」のタリン・パディ作品から考える対話の可能性・不可能性──アジア・日本の木版画運動の現在地点から

ドクメンタ15と「反ユダヤ主義」疑惑

今年の夏にドイツのカッセルで開催された「ドクメンタ15」(2022年6月18日〜9月25日)では、インドネシアのアート・コレクティブ「ルアンルパ(ruangrupa)」が芸術監督に選ばれた。芸術監督が発表されたときから、東南アジア出身者をグループ単位でディレクターに選出する新しい試みが注目された。

本展を紹介する多くの記事ですでに言及されているように、ルアンルパは芸術監督に権力・権威が集中する芸術祭の在り方や、西洋中心主義、商業主義からの脱却を目指した。参加アーティストには基本的にコレクティブを選び、作品の選定は個々に任せ、招聘コレクティブにはそれぞれの友人に声をかけて参加してもらうことを奨励。さらに民主的に予算を配分するなど、これまでにない芸術祭の在り方を目指した。

いっぽうで日本でも幾度か報道されているように、本展は会期前から「反ユダヤ主義」疑惑で揺れた。ドイツ国内では、アートメディアに限らず一般メディアでもこの問題が連日盛んに報道された(*1)。本稿で紹介する「タリン・パディ(Taring Padi)」(*2)も、その矢面に立たされたコレクティブのひとつである(*3)。

ウェブ版「美術手帖」でも、河内秀子「作品撤去に運営総監督の辞任。反ユダヤ主義で揺れる「ドクメンタ15」の経緯を追う。」(2022年8月2日)で、メイン会場・フリデリチアヌム美術館前の広場に設置された《人民の正義(People’s Justice)》(2002)が撤去されたことに言及している。この作品は、スハルト政権時代はタブーとされてきた1965年の大虐殺を共同制作で描いたものである。そこに描かれたユダヤ人に対する侮辱的な風刺が「反ユダヤ主義」であると問題にされたのである。結局、タリン・パディとルアンルパは「反ユダヤ主義」の意図はなかったものの、ドイツが背負う歴史の反省に対する理解が足りなかったことを謝罪したうえで、この作品を取り下げた(*4)。

とはいえ、ほかの会場でもタリン・パディの作品は展示されており、彼らのメインの展示会場は、ハレンバード・オストの建物一棟を使ったものだった。本稿では前半でここでの展示についてレポートし、後半でタリン・パディが日本・アジアの木版画コレクティブに与えた影響にも言及していく。

筆者はここ数年、戦後日本における民衆版画運動(戦後版画運動・教育版画運動)について調査してきた。その成果のひとつとして今年、「彫刻刀が刻む戦後日本 2つの民衆版画運動」展(町田市立国際版画美術館、2022年4月23日~7月3日)を企画した。

インドネシアを訪問する機会もあったため、調査の過程で現代の日本やアジアの木版画運動にも関心を持ち、インドネシア美術やコレクティブについての研究と出会った。例えば、タリン・パディをはじめとするアジアの木版画運動については黒田雷児らが企画した「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s―2010s」展(福岡アジア美術館、アーツ前橋、2018〜19年)で詳しく取り上げられている(*5)。さらに今年刊行された廣田緑『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』(グラムブックス、2022)は、インドネシアのアートシーンを体系的に理解できる必読書だ。とくに11章「生き残り戦略としての協働体」は、タリン・パディ、ルアンルパをはじめとするインドネシアにおけるコレクティブの動向を詳しく紹介している。

今回は新型コロナウイルスの水際対策に際する日本への入国制限の影響など、様々な事情で展示を見に行けなかった人も少なくなかったと思う。筆者はインドネシア美術やアジアの木版画運動の専門家ではないが、運よく見に行くことができた者という立場で、これらの図録・書籍を参照しつつドクメンタ15での展示について報告したい。

スハルト政権崩壊とタリン・パディ結成

タリン・パディがグループを結成したのは1998年12月。彼らの活動をとらえるためには、グループを結成したこの時期の時代背景を理解することが不可欠だ。というのも、初代大統領スカルノが失脚した1965年9月30日の政変を経て、30年以上続いたスハルトによる開発独裁体制が崩壊したのが、この年の5月だったからだ。

長年の抑圧に加え1997年のアジア通貨危機がインドネシア経済を直撃したことがきっかけとなり、体制を批判する運動が活発化。スハルト退陣につながった。こうした現代インドネシア史の大転換期に、国立芸術院ジョグジャカルタで学生運動に加わっていた者たちが中心となりタリン・パディが結成された。

グループ名の「タリン・パディ」とは「稲穂のヒゲ(または芒、キバ)」を意味し、彼らのシンボルマークにも使われている。廣田の書籍では、初期から参加する中心的なメンバー、ムハマッ・ユスフ(Muhammad Yusuf)の言葉を引いて、名前の由来を以下のように説明している。

〈タリン・パディ〉は「稲穂のヒゲ」という意味である。稲穂のヒゲは風に舞って飛び、人の肌に触れると痒くなる。集団での実践は小規模でも、権威に対して痒みをもたらすことくらいはできる。そして稲穂のヒゲは異種の稲があるところまで飛び、掛け合って新たな稲として生長し、どんどん種を増やす(*6) 。

スハルト政権下では結社や集会の自由、表現の自由などが著しく制限されていたが、政権崩壊後に結社の自由および団結権の保護を認める国際条約に批准し、国内法制化されていく。ドクメンタ全体の芸術監督を務めたルアンルパは、2000年にジャカルタで結成されている。ルアンルパとタリン・パディはともにスハルト政権末期に美術大学などで学んでいた学生たちによって、自由が確立していく時代につくられたという共通点がある。その時代に出発点を同じくしているという意味で、インドネシアのアートシーンのなかではベテランの部類にある両者は同世代意識があるグループでもあろう(*7)。

ドクメンタ15全体のインフォメーション・センター的役割を果たした「ルル・ハウス(ruruHaus)」 の地下壁面には、ルアンルパの歩みとドクメンタのプロジェクト進行を示すタイムラインが書かれていた。ここでも紫色のラインの起点は1998年に権威主義体制が崩壊したことに置かれている。

ルアンルパはドクメンタ15で各国のアート・コレクティブに声をかけたが、結社の自由が保障されていない国はまだ世界に数多く存在する。グループでの活動ができることのかけがえのなさを実感している彼らにとって、集団活動には特別な意義もあろう。

ただ、1990年代の終わりにインドネシア史でこうしたエポックがあることは、日本人でもすべての人が知っているわけではないし、ドイツでもあまり共有されていないのではないだろうか。《人民の正義》をメイン会場正面で象徴的に展示するプランが継続されていたら、「インドネシア現代史から見た権威主義体制からの解放」というパースペクティブが存在することがより明確になったかもしれない。

ハレンバード・オスト会場でのタリン・パディ回顧展

前置きが長くなったが、タリン・パディの作品がもっともまとまって紹介されていたハレンバード・オストの展示内容に移りたい(*8)。ここでの展示は、結成当初から近年の作品までが集められた回顧展ともいうべき内容だった(*9)。

ドクメンタはカッセル市内をトラムで移動しながら会場を回っていく。最寄り駅の目の前にあるハレンバード・オストの建物の手前には、現地で集めた使用済み段ボールをリサイクルしてつくった無数の《ワヤン・カルドゥス(wayang kardus、段ボール製ワヤン)》(2022)が地面に突き立てられていた。

ユニークなワヤン(インドネシアの伝統的な影絵芝居の人形)の形式を借りながら、クリーンな政治、食料の安定供給、環境問題、貧困問題、女性の権利、子供の権利、インドネシアでの抗議運動の犠牲者など、ローカルな文脈の訴えから普遍的な主張まで、多種多様なメッセージがおもにインドネシア語で書かれている。これらはドイツ、インドネシア、オーストラリア、オランダ、アメリカなどの様々なコミュニティで行われたワークショップでつくられたものだという。

《ワヤン・カルドゥス》のあいだを縫うようにして建物に着き、バナーと段ボールで装飾されたゲートを潜って展示室に入ると壁面が現れる。導入として結成時に書かれた声明文(*10)が掲げられ、その下のモニターではドキュメンタリーなどで取り上げられた数本の映像が流れていた。英語の字幕やナレーションが入った映像では、スハルト政権崩壊後に参加した学生運動のデモや、農民や漁民による抗議活動のサポートした活動、老若男女とのワークショップなどが紹介されていた。

前庭の段ボール製ワヤンとこの映像を通して、彼らの作品が通常は展示施設ではなくストリートの場で見せられていること、そして社会運動のなかでアクティブに使われていることが、初めて彼らの活動を知った観客にも伝わるような流れになっていた。

圧巻のタリン・パディワールドへ

入り口すぐの壁面の両脇からメインの展示空間に入っていけるようになっている。そこを抜けるといよいよパワフルなタリン・パディワールドが広がっていた。

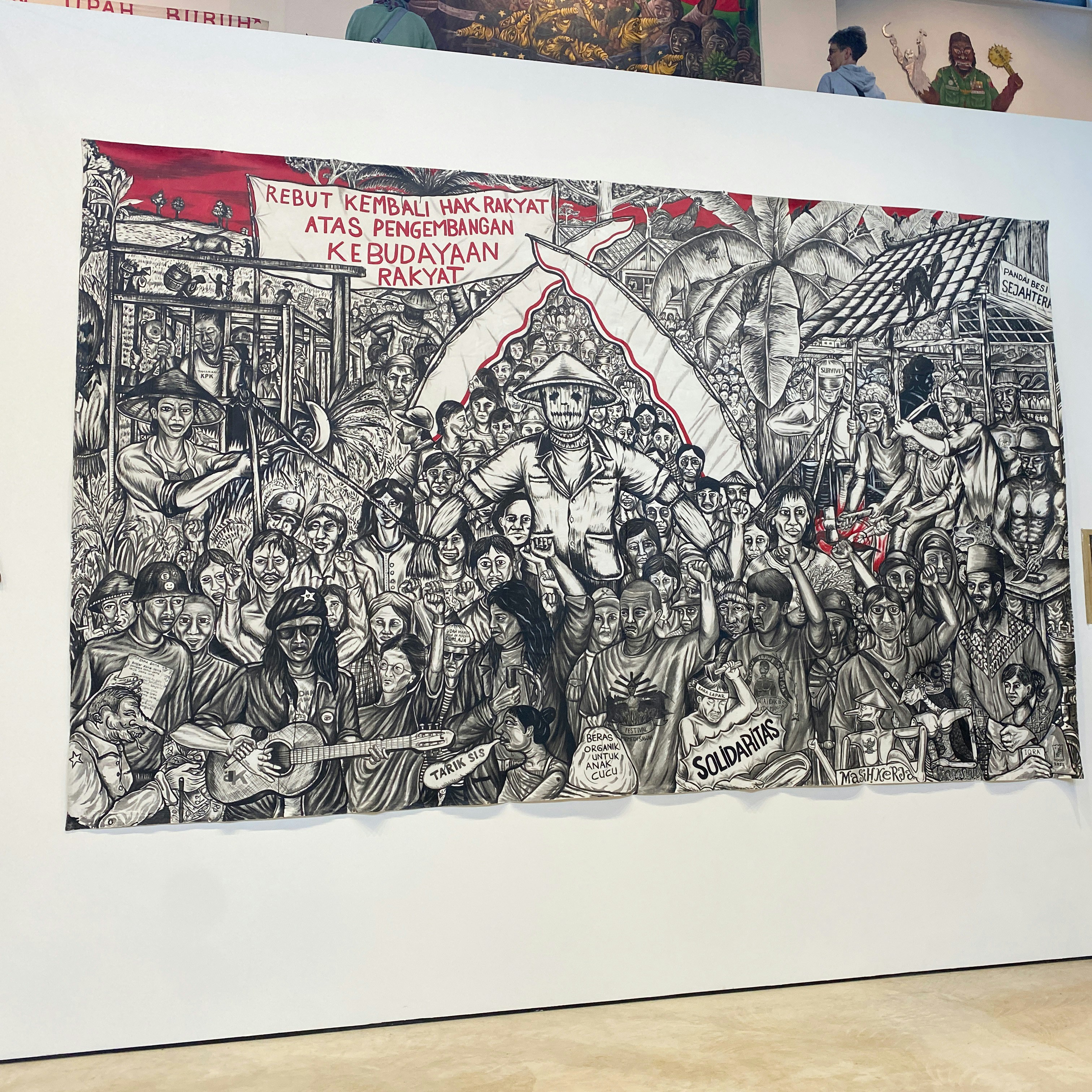

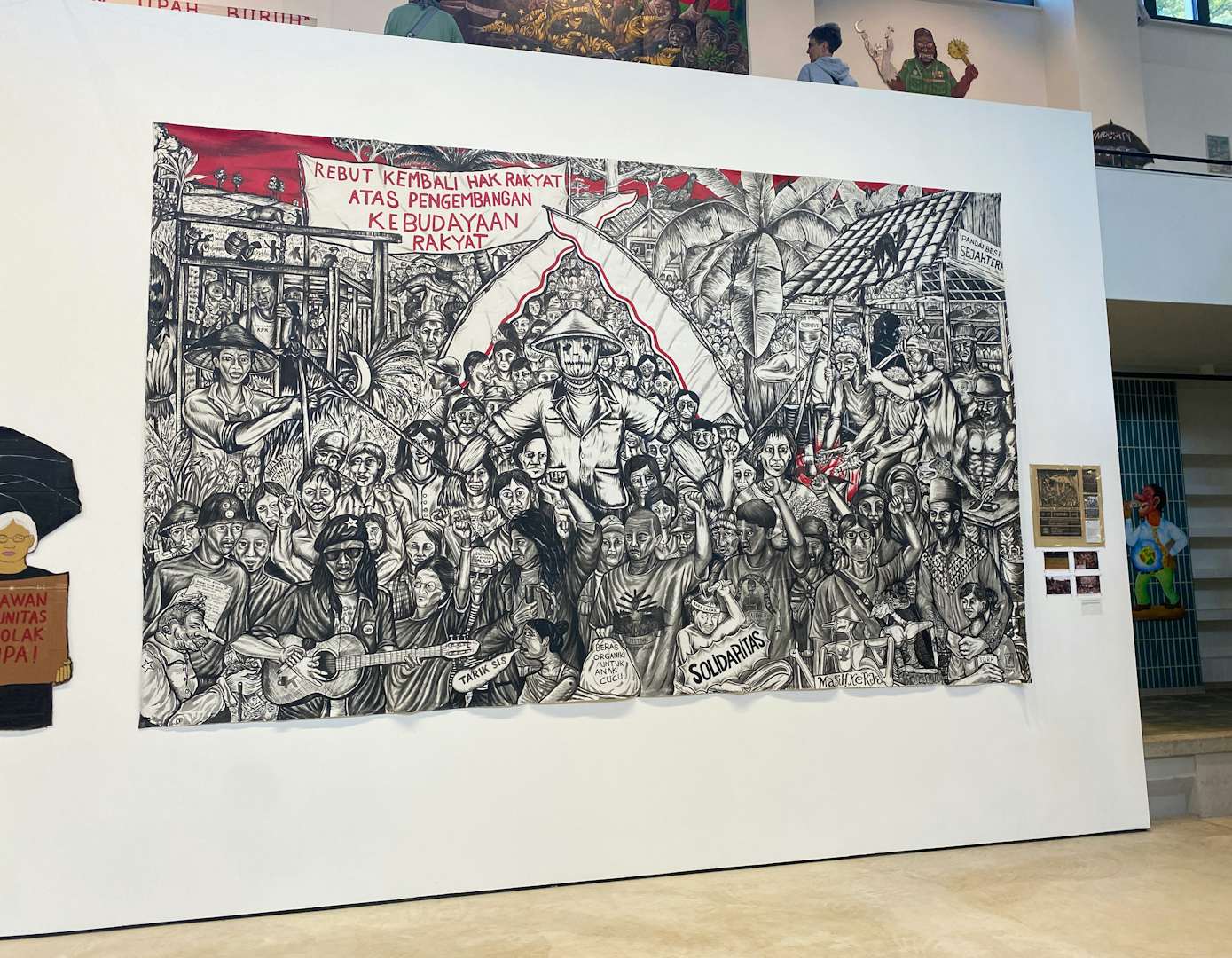

会場構成としては、建物内部の一段低くなった空間の周囲に壁が設置され、メインの展示空間として使われていた。ここに、キャンバスにアクリル絵具で描いた大型のバナー作品がまとめられており、1階壁面の裏にあたる回廊状の空間に、布や紙に刷った木版画作品が集められていた。さらに中央を見下ろす2階バルコニーに小作品、ペン画などの個人作品、シルクスクリーンや銅版画作品、冊子体の作品などが密集していた。どのエリアもところ狭しと作品、解説(英語・ドイツ語)、運動で使用したときの写真や報道記事などが展示されている。作品数と情報量の多さから、作品中のインドネシア語のメッセージがわからなくても彼らの活動の熱量が体感できた。

メインの展示空間は、大型のバナー作品にぐるりと取り囲まれている。さらに1点は上から吊るされ、天井画のように展示していた。こうしたバナー作品の支持体は、キャンバスなのだが、丸めたり、折りたたんだりできるようになっている。これは、拠点とするジョグジャカルタの街中にあふれる広告に着想を得ており、移動や設置が容易であることからつくられた(*11)。木版画は基本的に1色刷りであるのに対し、これらの作品は色彩にあふれ、大きなインパクトを与えていた。

全体で100点を優に超える展示でとくに驚かされたのは、彼らの創作手法の多様さ、ものづくりへのバイタリティーだ。社会にコミットするアートの一傾向として、プロセスやドキュメンテーション自体が作品化され、アウトプットが非物質化することがままある。その際、プロセスに参加していない人は蚊帳の外に置かれてしまいがちだ。実際、ドクメンタ15のほかのアーティストの展示ではそういったものも散見された。

しかし、この「もの」にあふれた展示では、各作品が訴えるメッセージのローカルな文脈が完全にはわからなくても、見た人の心を駆り立て、エンパワーする力がある。実際、同行した油井理恵子氏と会話をしながら作品を見ていると、近くにいたドイツ人の年配女性が「素晴らしい展示だ!」と慣れない英語で興奮気味に我々に話しかけてきた。筆者が観察したかぎりでは、ほかの展示会場よりも来館者は総じて時間をかけ、熱心に作品を見ていたようだった。

「水田フェスティバル」で体得したフラットな協働性

メインエリアにあった作品では、タリン・パディの活動歴が追えるようになっていた。例えば、初期作品の「かかしコンテスト」のためのバナーは、1999年に中部ジャワ州のクラテンで開催された「水田フェスティバル」に参加した際に制作された。このイベントについては展示会場で流れていたドキュメンタリー映像(*12)でも紹介されていた。

1997年のアジア通貨危機で、インドネシア政府はIMFの構造調整プログラムを受け入れざるをえなくなった(*13)。その一環として稲作の方法に対して政府の介入があり、農村の地域社会は変革を余儀なくされた。そうした事態を受けてタリン・パディがこの地域にコミットし、抗議の手法として同地の農家とともにかかしコンテストを催した。かかしは鳥から収穫前の米を守る存在だが、稲作を脅かすのは鳥だけでなく、開発や観光など様々な人間の営みだからだ。

この地域では1970年代まで地元の多様な品種のコメが栽培されており、田んぼごとに異なるかかしが立てられていた。しかし1980年代になると、そういった慣習は失われていく。かかしコンテストのため創意工夫が凝らされたかかしが並ぶ光景は、農家の人々にかつての光景を思い出させたという。これがきっかけで、以後も集落ではかかしをつくり続けることになったと、インタビュー映像で地元の農家が語っていた。

フェスティバルを通じてタリン・パディは、コミットするコミュニティや自身のコレクティブのなかで、ヒエラルキーのない水平な関係を保ちながら活動を実践する在り方を体得していった。彼らはそれを「トゥルバ」と呼び、活動のモットーとするようになった(*14)。

アジアに木版画コレクティブが広がった際には、木版画を通じて社会的なメッセージを伝えるという手法だけでなく、自主・自立した組織で水平な関係を重視する共同制作の在り方も伝わっていった。後述する日本の木版画コレクティブ「A3BC:反戦・反核・版画コレクティブ」も、こうした在り方に惹かれたという。なお、タリン・パディは設立当初は男性メンバーが中心だったが、現在では女性メンバーも中心的な活動をしている。とくにフィトリDK(Fitri DK)はフェミニズムに関する作品を積極的に発表している。

地域住民との協働という点や、とくにワークショップでつくられた作品のアウトプットの「素人っぽさ」は、一見すると日本型の「アートプロジェクト」や「地域アート」と似ていると思われるかもしれない。しかし日本のそれは自治体がスポンサーである場合が多く、その場合は地域振興の役割を担うことも期待されがちだ。社会に対する批評性を発揮する場合でも、対象は概して地域の歴史や過去の記憶であるのに対し、タリン・パディの作品は住民が抱える現在進行形の問題と伴走している。地域住民との協働のスタート地点が異なっており、きわめて政治性の強いアクティヴィズムであることを強調しておきたい。

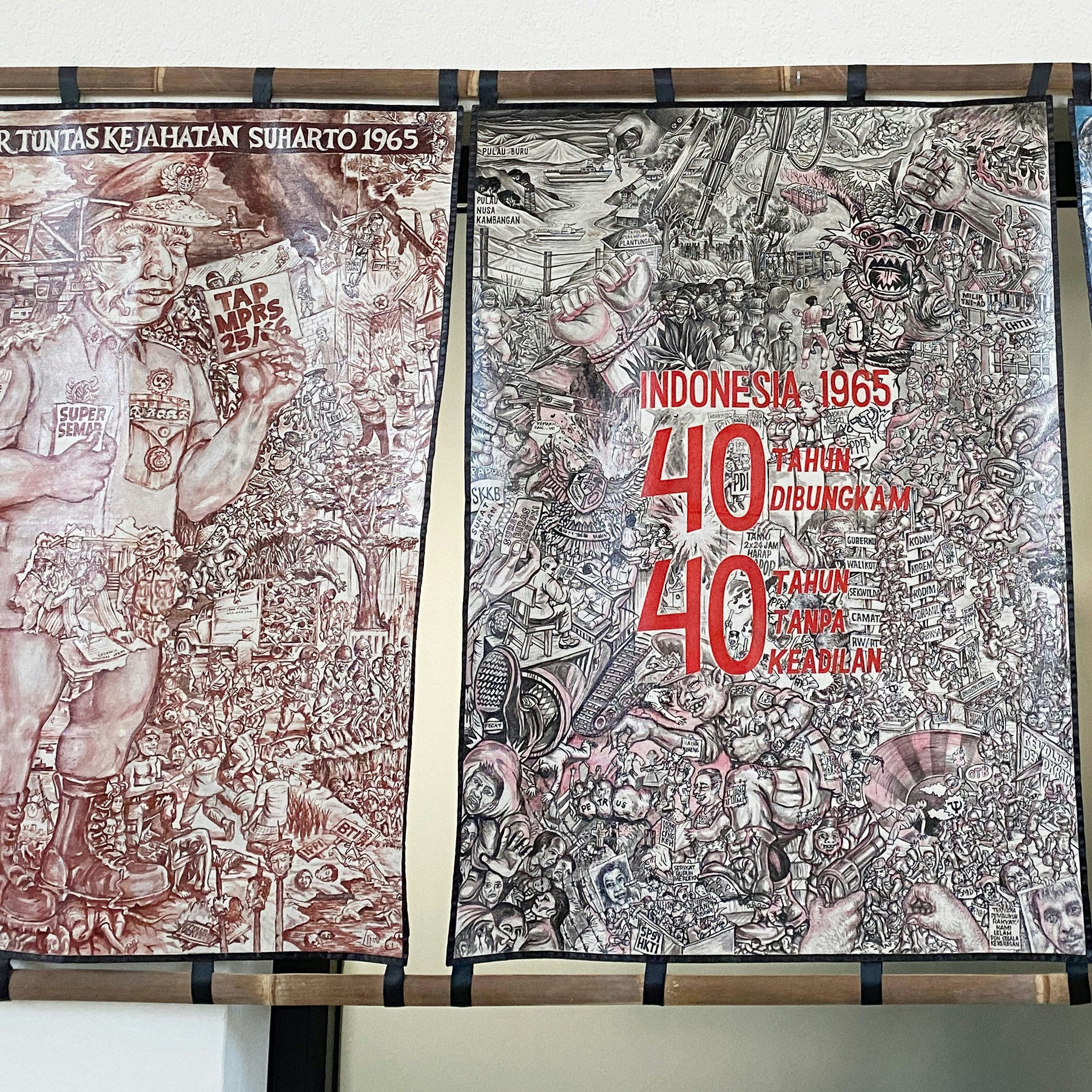

スハルト政権下の反共政策を描いて

2階の展示スペースにも目を向けると、撤去された《人民の正義》と同様に、1965年の大虐殺を扱った作品も展示されていた。1960年代後半にスカルノからスハルト政権に変わった背景には、国際的な冷戦体制の影響があったと言われている。初代大統領スカルノは1960年代頃からいっそう共産主義に接近し、国内では共産党が勢力を伸ばしていた。転じてスハルト体制になると反共色が鮮明に打ち出され、「共産党員」のレッテルを貼られた人が処刑されたり、迫害されたりするなど、共産主義に対して極端に厳しい姿勢がとられた。

スカルノの失脚は、インドネシアの共産主義化に対して危機感を抱いたアメリカなど資本主義陣営が、スハルトら反共勢力を支援したことによるという説もあるが、詳細は明らかになっていない。ともかく、スハルト時代になると徹底的な「反共」体制が敷かれ、その旗印のもとにインドネシアの多くの人々が犠牲になった。

1965年の大虐殺を題材にした《人民の正義》のなかで、人民を虐げる側の象徴としてアメリカ人やユダヤ人の表象が描かれていたのは、スハルト政権を支えていた資本主義陣営の代表としての意味合いがあった。ハレンバード・オストの展示でも1965年の虐殺と共産主義への弾圧に関する作品が数多く展示されており、彼らにとって、長年タブーとされてきたこの事件が重要なテーマであることがわかる。

冷戦によって国が東西に分断された歴史を持つドイツの人々にとって、インドネシアにおける冷戦の痛みの歴史は共有できる可能性があったのではないだろうか。《人民の正義》のユダヤ人表象のみが取り上げられ、スキャンダラスに報じられたことで失われた、ありえたかもしれない共感の可能性に思いを馳せてしまう。

ここまでハレンバード・オストの会場での展示についてかいつまんで紹介してきた。この後に述べるように、タリン・パディは日本では木版画コレクティブとして紹介されてきた経緯があり、筆者もそのイメージを抱いていた。布に刷った木版画は複数枚存在するし、丸めたり折りたたんだりできて海外にも運びやすかったからだろう。しかしそれにとどまらない、彼らの表現の豊かさと作品を生み出すパワーに、ただただ圧倒されるばかりだった。

アジア・日本の木版画コレクティブへの影響

新宿ベースの「A3BC:反戦・反核・版画コレクティブ」

タリン・パディは、アジア各地における木版画コレクティブの結成に大きな影響を与えたことでも重要な存在だ。その一例として、2010年にマレーシアで結成された「パンクロック・スゥラップ」(Pangrok Sulap)が挙げられる。2019年の「あいちトリエンナーレ」に出品した作品を目にした人も多いだろう。どちらもパンク・ミュージックのムーブメントとも呼応している。

日本でこれらの影響を受けて活動している木版画コレクティブが、2014年に結成した「A3BC:反戦・反核・版画コレクティブ」(以下、A3BC)だ(*15)。活動の拠点となっているのが、インフォショップ「IRA」(IRREGULAR RHYTHM ASYLUM)で、新宿にあるこの店ではアナキズムとDIYカルチャーを中心とした書籍、ZINE、グッズを販売するほか、イベントも盛んに行い、国内外から人が集まるハブとなっている。

A3BC結成に至るまでには、アジアの木版画コレクティブの動向を知る何段階かの出会いがあったという(*16)。最初の出会いは2008年、IRAの運営者・成田圭祐らのもとに、タリン・パディの布に刷られた木版画作品《Independent Land and Farmers Give Life to All》(2003)が届けられたことだった。この年は北海道洞爺湖サミットが開催され、G8に対抗する反グローバリズム運動も起こっていた。そのアクションに参加するために来日したマレーシアのグループから、この作品を譲り受けた。大きなサイズの木版画との出会いは驚きだったという。この出会いは、タリン・パディの名前の由来にある「稲穂のヒゲは異種の稲があるところまで飛び、掛け合って新たな稲として生長し、どんどん種を増やす」を体現している。

次の機会は2014年で、成田と交流の深かった徳永理彩がパンクロック・スゥラップを訪ね、IRAのブログで彼らの活動の詳細を紹介した。これにより木版画に対する興味が再燃。木版画のワークショップを経験したことで、手法の手軽さから自分たちにもできるのではないかと思い、同年、結成に至ったという。活動当初は、安保法制反対、反原発をテーマに版画を共同制作し、デモの現場に布に刷った木版画作品を持っていった。

2016年には複数のオルタナティブ・スペースが集まって企画した「NO LIMIT 東京自治区」というイベントで、A3BCは木版画のワークショップを開催。アジア各地の人々が参加し、こうしたワークショップを機に台湾、中国のコレクティブも生まれていく。

彼らが東京で活動しているからこそ、「対バン」のようにアジアから様々なコレクティブがやってきて、各地の活動を知ることもできる。タリン・パディとも交流を持っており、今回のドクメンタでの出来事がアジアの木版画コレクティブのネットワークの視点からはどのように見えるかも大いに教えられた。

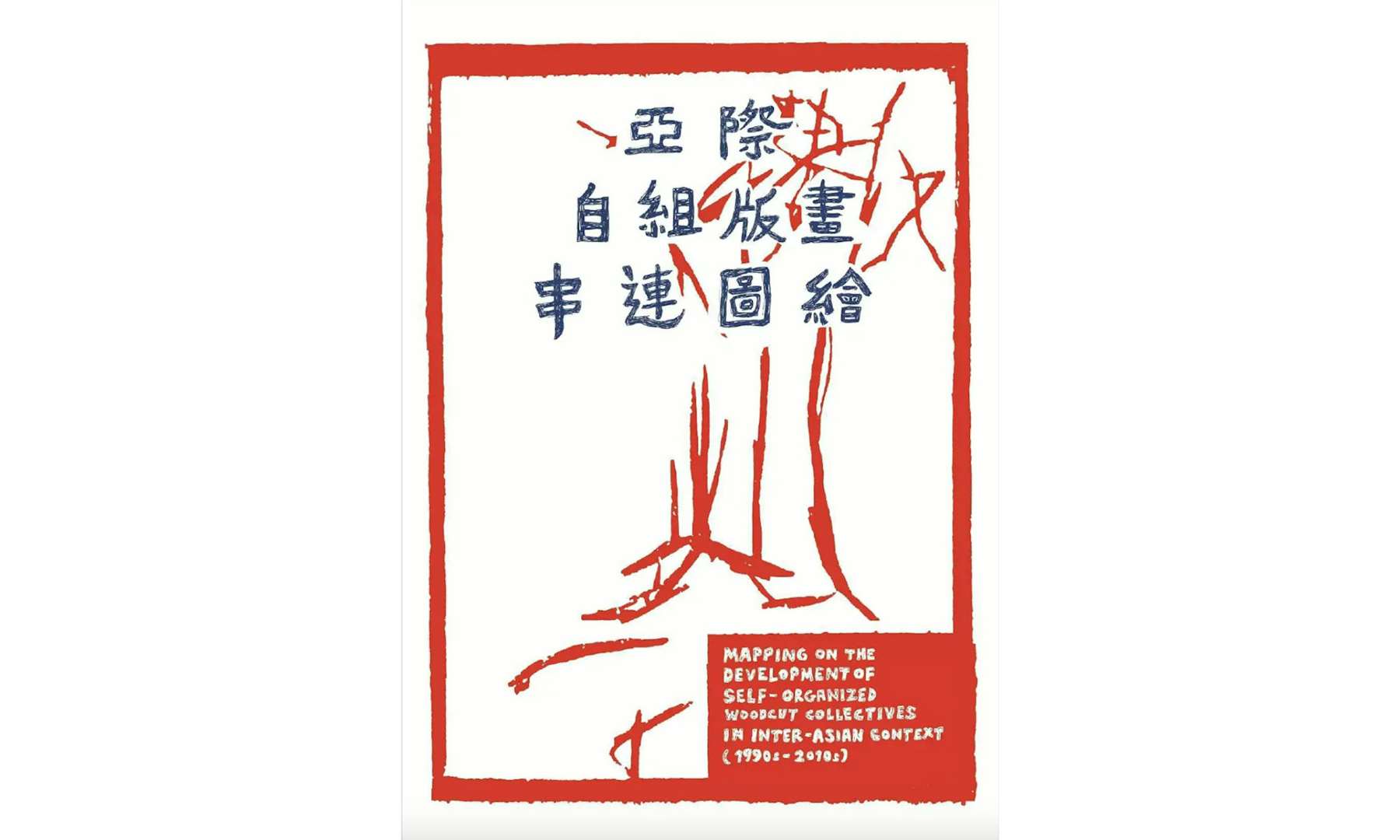

アジアの木版画運動を調査する研究者らによって2019年から刊行されている『亞際自組織木刻圖繪』(Inter-Asia Self-organized Woodcut Mapping、通称「Woodcut Zine」)は、こうしたネットワークを可視化するのに大きな役割を果たしている。編集の中心になっているのはマレーシア出身のクリスティ・ウン(Krystie Ng)、香港出身の李俊峰(LEE Chun Fung)らで、日本からは狩野愛(*17)も制作に加わり、これまで3号が発行された(*18)。インディペンデント・キュレーターでもあるクリスティが企画し、マレーシア、香港で各地の木版画コレクティブを集めた展覧会も開催された。

ローカルな文脈の特殊性・普遍性、作品を通じた対話は可能か

9月に「カルチュラル・タイフーン2022」のシンポジウムとして開催された「集団的創造力がもたらすもの:版画運動からみるもうひとつの政治」(司会=毛利嘉孝、2022年9月17日、成城大学)では、この雑誌を主導するクリスティ・ウンがオンラインで登壇し、A3BC、そして筆者も参加した。

ドクメンタ15でのタリン・パディの問題がディスカッションの話題にあがったが、この問題が起こってからもタリン・パディのメンバーと連絡をとってきたクリスティの指摘が印象的だった。

要約すると「タリン・パディは反ユダヤ主義だと批判されているが、タリン・パディのメンバーの多くはムスリムなので、パレスチナに親近感を持っていても不思議ではない。もちろん、『ローカルな文脈の特殊性』としてドイツ人の心情を考えなければならないが、《人民の正義》は民衆を押さえつける『権威』を批判する意図があったことを考えると、差別的な表現は問題があるけれどユダヤ人の表象を使う彼らの『ローカルな文脈の特殊性』も納得できる。あの作品をドクメンタで展示することには、より普遍的な権威を批判するという意味がある」とのことだ。

さらに「《人民の正義》が撤去されなかったとしたら、実際の作品を見ながら是非を含めて議論の場が持てたのではないか」というクリスティの指摘にも大いに共感した。

筆者が実際にハレンバード・オストの会場を訪れると、警備体制が敷かれているわけでもなく和やかな雰囲気だった。前に述べたように、作品の前で来館者同士の対話があって、作品を熱心に見ている人が多かった。ドイツ国内の報道やネットだけを見た人が持つ「反ユダヤ主義」のイメージと、この展示室に来て実際に作品を目の前にしたときのタリン・パディに対する印象とでは、ずいぶん違うのではないかと感じた。

今回のドクメンタ15での「反ユダヤ主義」をめぐる動きを追うことは、日本の美術界が歴史の「タブー」にいかに向き合ってきたかを顧みることにつながる。とくに《平和の少女像》をめぐり、2019年のあいちトリエンナーレを攻撃した歴史修正主義的な動きに関して、私たちはどれだけ対峙や対話を継続できているだろうか。

じつは筆者が9月10日にフリデリチアヌム美術館を訪れた際、1階の「GUDKSUL」の展示スペースにあるイベントエリアで、《平和の少女像》とその作者であるキム・ウンソン、キム・ソギョン夫妻を囲んだカジュアルなトークイベントが開催されていた。近くの大学で従軍慰安婦に関する映画の上映会があり、それに際して作品を連れてドクメンタを訪問していたところにたまたま遭遇したのだ。

日本で《平和の少女像》を見るには、厳戒体制のなかでの出会いになってしまうことを考えると、ドイツでこんなにすんなりと出会えたことに拍子抜けした。それと同時に《平和の少女像》をめぐる日本国内の「ローカルな文脈の特殊性」の硬直化を痛感した。

《平和の少女像》の表現は、それ自体に風刺や攻撃的な要素はない。ただこちらを見て、じっと座っているだけだ。日本であの像と同じ目線で座りながら、人々が対話できる日はやってくるのだろうか。

*1──ドクメンタ15のコンセプト、展示作品、反ユダヤ主義疑惑、報道状況の経緯については、ドイツ在住のアートプロジェクト・マネジャーである三上真理子の記事「時代の転換点に立ち、大きく歴史をゆるがすドクメンタ15。西洋型アートからの脱却と反ユダヤ主義問題をめぐる現状とは。」(Webサイト「Bound Baw」、2022年7月8日)を大いに参考にした。

*2──タリン・パディの作品情報については、作品集 “Taring Padi: Seni Membongkar Tirani” Lumbung Press, Yogyakarta, 2011(インドネシア語・英語のバイリンガル表記)を参考にした。日本では入手困難なため、本記事執筆のためにIRAで保管している1冊を成田圭祐氏からお借りした。長年、タリン・パディと交流してきた成田氏から、彼らの活動の本質的な部分について多くをご教示いただいた。

*3──このほかにパレスチナで活動するクエスチョン・オブ・ファンディング(The Question of Funding)、サブバーシブ・フィルム(Subversive Film)が展示した《Tokyo Reels》(2022)に反ユダヤ主義の疑惑がかけられた。

*4──タリン・パディの声明はこちら、ルアンルパの声明はこちらにアップされている。

*5──インドネシア、マレーシアの版画コレクティブについては、同展図録に収録されている徳永理彩「ヌサンタラの版画コレクティブの方法論『共に学び、共に問い、共に働く』」 で言及している。

*6──廣田緑『協働と共生のネットワーク インドネシア現代美術の民族誌』(グラムブックス、2022年)p.364。筆者が調査した日本の教育版画運動のリーダー・大田耕士も「版画は風のなかを飛ぶ種子」であるとして版画普及活動を行った。こうした一致が偶然のものなのか、それぞれの発想源に思想的なつながりがあるのかは、今後検討していきたい。

*7──筆者はインドネシア語通訳・翻訳者で同国の美術史研究をする油井理恵子氏と「ドクメンタ15」を見た。こうした時代背景は、展示を見ながら油井氏から教えていただいた内容を反映している。

*8──筆者は2022年9月9日と12日に展示を見た。

*9──近年の回顧展としては、2018年に国立芸術院ジョグジャカルタのギャラリーで結成20周年展が開催されている。

*10──全文と日本語訳は廣田(2022、pp.362-363)記載。

*11──廣田(2022、p.364)

*12──INDONESIA - ART, ACTIVISM AND ROCK 'N ROLL. Dir. Charlie Hill-Smith. The House of Red Monkey Pty Ltd., 2002, Australia

*13──西村美彦「インドネシアの農業政策-コメ政策を中心に食料確保に向けた取り組み、課題、今後の展望等について」(農林水産省 主要国の農業情報調査分析報告書、2008年)

*14──廣田(2022、p.364)

*15──近年のアジアの木版画コレクティブの広がりと日本での展開については、「RELATIONS」ウェブサイトに掲載された2つの記事、成田圭祐(聞き手=毛利嘉孝)「特集巻頭インタビュー『東アジア・東南アジアのアート、アクティヴィズム、DIY』」(2022年1月8日収録)、狩野愛「東南アジアから東アジアに伝播するDIY文化圏の木版画アート・コレクティヴの現在」に詳しいので、こちらを参照されたい。

*16──「カルチュラル・タイフーン2022」シンポジウム「集団的創造力がもたらすもの:版画運動からみるもうひとつの政治」でのA3BCの発表より。

*17──狩野愛氏はA3BCのメンバーで、同時に研究者としてアート・コレクティブの参与観察も行い、博士論文「『戦術的(タクティカル)メディア』から見たアート・アクティヴィズム ―クリティカル・アート・アンサンブルとA3BCの実践活動を中心に―」を執筆した。

*18──『亞際自組織木刻圖繪』1号、2号のPDFはhttps://independent.academia.edu/KrystieNG1から閲覧可能。