ファッション写真でも現代美術でもない。2019年の「写真」のリアリティ。鈴木親インタビュー

日本に「ファッション写真」という分野が成立しているとすれば、鈴木親は間違いなくその第一線で活躍する写真家のひとりだ。1990年代半ばから、フランスの雑誌『Purple』で活躍しその後もファッション、ストリート、アートの分野を領域横断し、国際的な活動を続けている。現在、KOSAKU KANECHIKAで開催中の個展「わたしの、東京」に際し、ファッション写真にとどまらない、2019年の写真の方法論について話を聞いた。

鈴木親が「ファッション写真」という分野と切り離せない写真家であることは間違いない。しかし、鈴木の写真を語るのに「ファッション写真」という言葉は、彼の写真のある側面を照射しているに過ぎない。実際、彼がつくりあげる写真からは、多様な写真史のコンテクスト、都市論、ポートレイト論など、写真というメディアの様々な現代的な解釈を読み取ることができる。

写真史へのレファレンス

鈴木親は、2018年4月に個展「晴れた日、東京」、そして今年の4月からは「わたしの、東京」(ともにKOSAKU KANECHIKA)というタイトルの展覧会を開催している。現代美術のギャラリーでの展覧会にしては、あまりに素朴で"凡庸な"タイトルである。しかし、展示されている写真やこれまでの鈴木の活動、そして日本の写真史を丁寧にたどっていくと、2冊の写真集が浮かび上がってくる。篠山紀信の『晴れた日』(平凡社、1974)と須田一政の『わが東京100』(ニコンサロンブックス、1979)である。

『晴れた日』は、1974年4月から雑誌『アサヒグラフ』に連載していたシリーズから構成された写真集で、長嶋茂雄、山口百恵、オノ・ヨーコなどの有名人から一般の人、そして、富士山、地震、梅雨といった日本に特有の自然現象を写した写真が収録されている。1970年代高度経済成長真っ只中の日本の政治・経済・社会の勢いや滑稽さを、篠山の視線で切り取ったドキュメンタリーと言える。

また、須田一政の『わが東京100』は、作家自身が生まれ育った東京の下町を撮った写真集である。そこには1976 〜78年の東京の下町と人々が写っているが、同時に現実を逸したモチーフも見て取ることが可能で、ノスタルジーを覚えると言うよりは、虚実が入り混じり時代感が失われていくような、都市と人々の「ポートレイト」という性格をもつ写真集である。

「篠山さんの『晴れた日』も、須田さんの『わが東京100』も、そこに存在する事象を拾って集める、そのものをただ撮っていくみたいな、とても写真家らしい態度が見て取れますよね。現代美術のギャラリーだから、もっとコンセプチュアルなタイトルをつけてもよかったんだけど、写真は基本的には大衆文化に隣接しているもので、その解釈は見る人に委ねられるところが大きいから、タイトルで意味が先行しないようにしました。同時に、東京というモチーフは日本の写真史のなかでも反復されているので、先輩たちに敬意を表して、オマージュじゃないけど、現代の「東京」を自分なりの再解釈を提示するという意味でも、その2つの写真集をレファレスンスしていることは、わかる人にはわかるように明確に示すことにしました。写真史を紐解けば、ほとんどのことはすでにやられているので、古い良いものをレファレンスしつつ現代で何をするべきか考えるということは、自分の意識のなかに強くありますね」。

2019年の「東京」の記述(=ノーテーション)

写真史へのリファレンスや先人たちへのオマージュは、じつは鈴木の写真の大きな特徴でもある。荒木経惟、森山大道、沢渡朔、篠山紀信、須田一政など、鈴木の写真からはその先人たちの写真への言及や影響が見て取れる。その歴史の流れのなかに立ちながら、現代の東京を撮る方法論を思考し続けることに、鈴木親の同時代性があると言ってもよい。

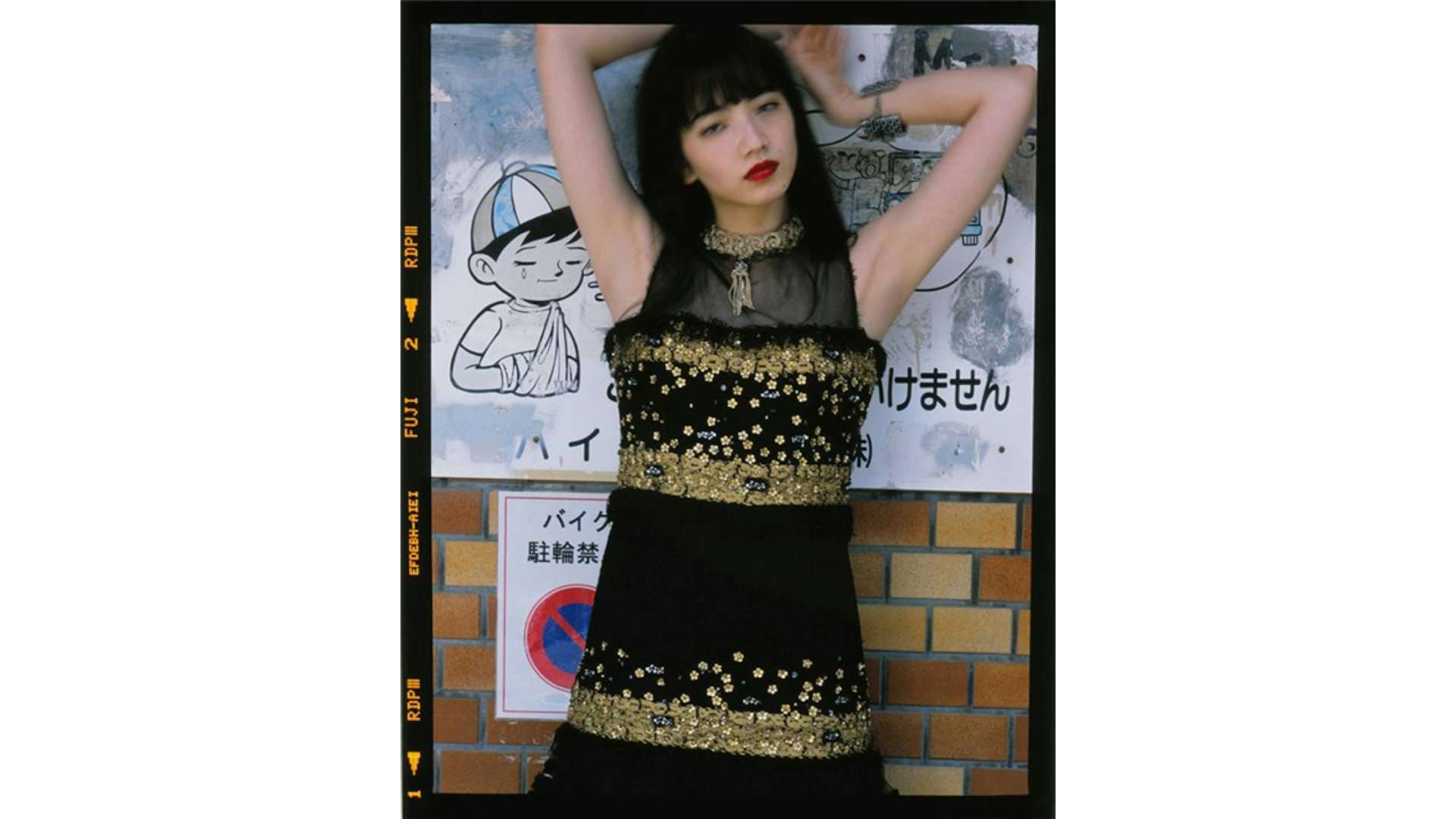

鈴木は、毳毳しい看板や自動販売機、ガードレール、電線など、猥雑にも見える、何処にでもあるが誰も気に留めない具体的な東京の情景の中から、普遍的な東京の価値を見出せる場所を選び、モデルを撮影する。「撮影場所は徹底的にリサーチして下調べする」と語るように、その都市の記号が入り乱れる場所でモデルを撮ることで、何がどのように画面に定着されるかに人一倍神経をめぐらせている。そうして撮影された写真が、鈴木親にとっての、現代の「東京」の風景となっているのだが、不思議なのは、それらの写真からは、現在といえば現在で、近未来といえば近未来のように思える、時間軸を感じさせないSFにも似た不思議な印象を受けることだ。

「映画監督の押井守さんの作品が好きなのですが、彼と話してて思ったのが、都市は生活含めて未来化していくけど、人間が大切に思ったり心に引っかかる風景って都市には潜んでいる。だからその都市の無意識を撮る、というか。どこかに必ず生活の変わらない痕跡が残されているので、そういうところを撮影場所に選んでます。過去だろうが未来だろうが、どんなに社会が変わっても結局残るものは残るから。とはいえ、不変的と思ってた電線もそのうちなくなるでしょ。じゃあ電線があるうちに撮って、電線がなくなったらどういう風景になるのかなと、想像させるように撮るとか。それも含め、それを都市の変容として撮影しておくことで『東京』の風景が立ち現れてくるというかね」。

鈴木親は「東京」をよく見ていて、その都市の表情の変化を細やかに記録している。「人の手が加えられていて、忘れられそうなものに愛情がある」と言う彼は、変わり続ける都市である東京を記述(=ノーテーション)し続けているが、その写真家としてのスタンスは、前述の写真家たちの系譜のなかにあるといっていいだろう。

作品化されない「写真」

思えば、鈴木親は展覧会や写真集などで自分の写真をまとめて発表することを避けてきた。「作品化」することを避けてきたと言ってもよいかもしれない。鈴木親の作品としての写真集は『Shapes of blooming』(treesaresospecial、2005)だけで、展覧会も数えるほどだ。人気写真家でもある彼のキャリアを考えるとあまりにも少ない。

「いや、まとめるのがめんどくさくて(笑)。写真集や展覧会にして、シークエンスを考えることで意味や物語が生まれてくるのが嫌いだったし。展覧会や写真集でなくても、自分の写真の掲載誌が海外から送られてきても、箱すら開けない(笑)。逆に言うと、自分で撮って最初にそのイメージのあがりを見た時点が一番満足してて。そこに写真の良さが一番出てると思っているし。撮ってこうなった、というのを見るだけ。そこからはもう誰かの手に委ねられるし、勝手に作品化していくし。それにはあまり興味がない」。

写真が作品化されることを嫌い、作家性やオリジナリティという概念から最も遠い場所に自身の立ち位置を定めているように見えるそのスタンスは、写真というメディアの特性をよく理解しているからにほかならない。

「写真自体がコピーだし、作品化も可能で、被写体のものなのか写真家のものなのかわからない曖昧さが、写真の良さでもある。作家としてとか現代美術の世界でやるということは、ある程度アイデンティティや作品の同一性みたいなものが求められるけど、それは、そもそもの写真の良さから遠ざかっている気もしていて。実際写真の良さってもっと猥雑で適当なところにあるから」。

また同時にデジタル写真とインターネットの出現以降の写真の物質化やマニュピレーションというような、写真というメディアの存在を問う「作品」が数多く生まれている現状についてもこう語る。「写真のメディアとしての解体みたいなことを言えば、現時点では、森山大道の『写真よ、さようなら』(写真評論社、1972)とウォルフガング・ティルマンスの作品が最も批評的に優れていて、あれ以上のことは難しいですね。もし今後写真の有り様が変わってきたら、また違った表現もでてくるとも思いますが、2000年になった頃からも言われてますが、写真というメディアも過渡期なんだと考えています」。

「被写体」こそが残るということ

1990年代後半に、安いコンパクトカメラの普及で若者の「日常」が写真のリアリティになり、2000年代には、ライアン・マッギンレーらがその若者の日常に「ファンタジー」と「フィルムらしさ」を戦略的に導入することで「日常」写真のリアリティに変化をもたらした。2010年以降はSNSとりわけInstagramの時代で、かつてない速度で日常的に写真の生成と消費が繰り返されている。鈴木はその状況をどのように見ているのだろうか。

「いまは決定的瞬間という意味では、iPhoneとSNSには絶対勝てないから、逆に言うと決定的瞬間ならざるものの重要性を考えています。無名だったり人気がなかったり、人が気に留める前の女優、俳優、モデルを起用し、その人の何も決まってないような曖昧な瞬間や無意識な部分を意識的に撮るというか」。

ファッション写真の「ファンタジー」に、モデルや都市のリアリティを接続し、ドキュメンタリーともファッション写真とも解釈できる写真をつくりあげること。それは鈴木親にとって、そして現代の写真にとっての「リアリティ」の所在を探る作業ともいえる。

「映画と一緒で、嘘をどのくらい入れるのかっていうこと。その違和感みたいなものに、写真としての強度が生まれてくる要素だったりするのかもしれない。と同時に、作家性を消していくと、被写体の強さはすごい立ち上がってくると思う。だから徹底して影みたいになっていけばいいかな……。強い影ほど、強い光だし。だから写真家としては強い影になっていけたら最高だと思う。安藤サクラさんとか小松菜奈さんを『Purple』で撮影してた後、彼女たちを撮りたいって、それを見た海外からのオファーがくるってことは、それだけ被写体がよく見えてるってことだから。それはイメージとしての普遍性みたいなところが評価されているってことかなと。作家性みたいなものは評価されないんだけど(笑)、逆に絵画的なイメージの強度が評価される。それが100年経っても、美しいものとして認識される可能性はあるなって思うから、そのほうがいいかなって思いますね」。