ナリニ・マラニ、作品で伝える「声なき者の声」

第38回「京都賞」(2023)の思想・芸術部門を受賞したのは、インド出身のアーティスト、ナリニ・マラニ。「揺れ動く歴史を生きる経験に基づき、美術の『脱中心化』に非欧米圏から貢献した美術家」として評価され、受賞に至ったアーティストにインタビューを行った。

科学や文明の発展、人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した人々の功績をたたえる「京都賞」が誕生したのは1984年のこと。京セラや第二電電(現・KDDI)創業者にして、日本航空(JAL)の再建などにも寄与した日本を代表する実業家のひとり、稲盛和夫(1932〜2022)が私財を投じて創設した稲盛財団が運営する国際賞だ。思想・芸術部門(音楽、美術、映画・演劇、思想・倫理の4分野)ではこれまで、彫刻家のイサム・ノグチ(第2回、1986)、映画監督の黒澤明(第10回、1994)、デザイナーの三宅一生(第22回、2006)などが受賞してきた。

同部門の第38回(2023)を受賞したナリニ・マラニは、1946年イギリス領インド帝国(カラチ、現パキスタン)生まれ。翌年のインド・パキスタン分離独立時には家族とともに難民としてインドに逃れた経験を持つ。ムンバイで美術を学び、パリへと留学したのち、宗教対立や差別などの問題を抱えるインド社会と向き合うべく、幅広い層の人々に訴える表現を模索。絵画、素描、映像、インスタレーションなど多様な手法を用いた作品を発表し、数多くの国際展に出品を重ねてきた。最近では、2021年から22年にかけて香港のM+の開館記念展のひとつとして個展が、2023年の3月から6月には、ロンドンのナショナル・ギャラリーでフェローシップとして「Nalini Malani: My Reality is Different」展が開催された。

カーストで苦しむ人々のために

──「見えないものを可視化する」ことがそもそものアートに携わる動機だと、ナショナル・ギャラリーのYouTubeチャンネルにアップされた動画で話されていました。そのルーツについて聞かせていただけますか?

私が最初に絵を教わったのは、美術の先生からではなく、生物学の先生からだったと言えます。いまでは許されないことかもしれませんが、当時はカエルやウサギを授業で解剖していました。先生はそれぞれの身体の内部で、何がどのように機能しているのかを丁寧に説明してくれました。血液がどのように循環するか、どれが腎臓でどのような役割を果たしているか、とても上手なドローイングを描いて示してくれたのです。生徒たちも、観察したものを絵に描くことで理解を深めていきました。

その先生は、ドローイングはコミュニケーションのためのツールだと話しており、解剖した動物に関してのみではなく、自然界においてあらゆる生物、植物が互いに依存関係にあるというシステムについても絵に描いて説明してくれました。例えば、蜂が花の蜜を吸い、同時に植物の受粉の媒介となるといった関係など、自然のシステムをすべてドローイングで示してくれたのです。私はそのようなコミュニケーションを素敵なものだと感じたので、自分も絵を描いて、自分が思い描くシナリオを視覚化して伝えたいと考えるようになりました。

──絵を続けるなかで、インドにおける階級社会や格差をモチーフに取り込むようになるまでには、どのような経緯があったのでしょうか。

まず、いまお話しした生物学の先生からは、コミュニケーションのツールとしてのドローイングと、自然界の成り立ちについて教わりました。自然がどのように成り立っており、私たち人間はどれだけ自然に依存し、また同時に、どれだけ私たちが自然に影響を与えるかということを学び、想像力がとても広がりました。

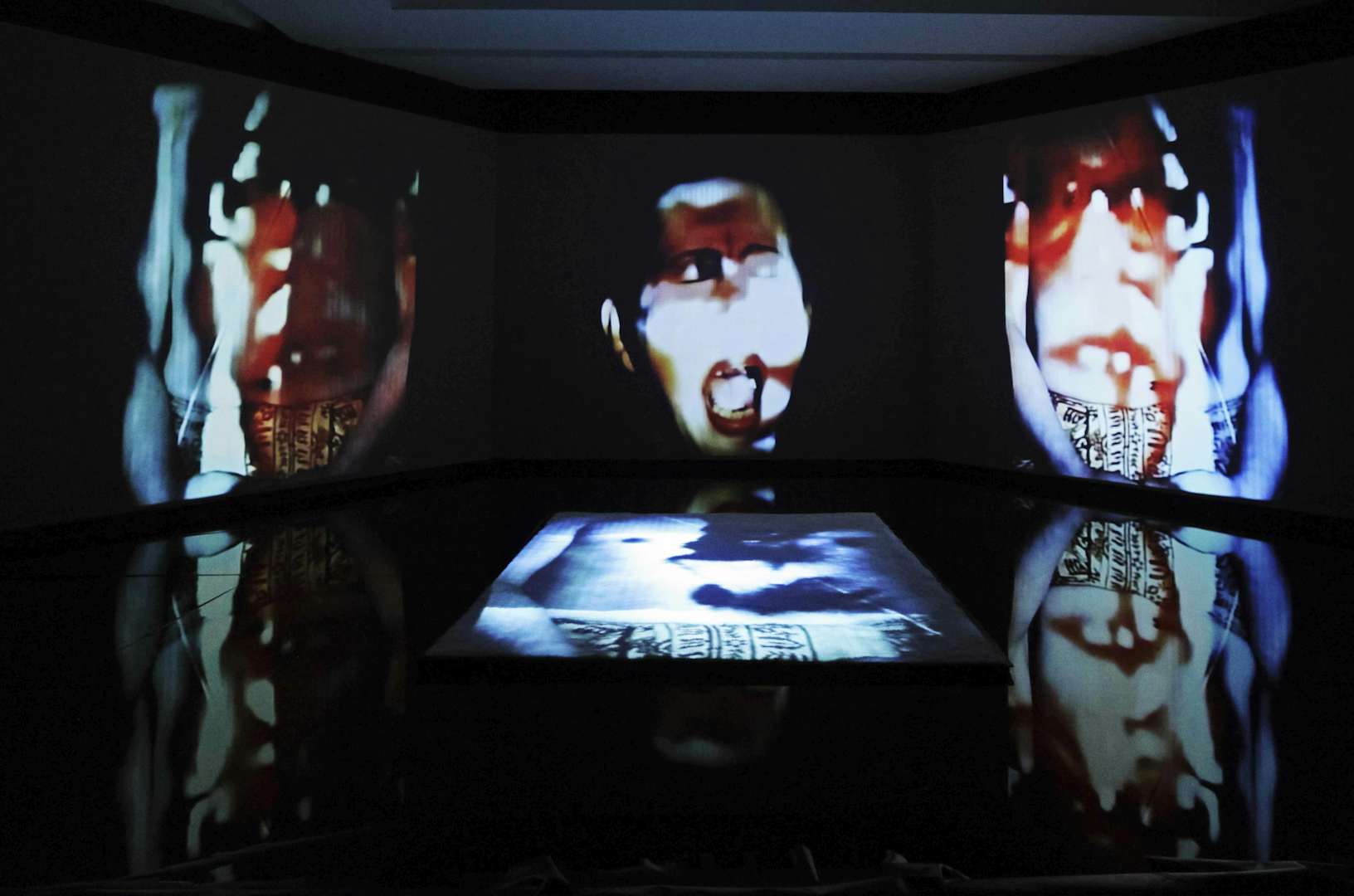

Photo courtesy of Nalini Malani

フランスに留学し、祖国を外から見る経験を得たことがひとつのきっかけとなったのですが、インドはとても複雑で大きな国です。29の州があり、それぞれが異なる言語を持っている。(インドの人口の約8割が信者だといわれる)ヒンドゥー教にはカースト制度があり、4つの階層で構成されています。いちばん下はシュードラで、隷属民と呼ばれていますが、じつはさらにその下にカースト外の存在として不可触民がいます。シュードラの上が農民や商人などの平民で、ヴァイシャ。その上が王族・士族のクシャトリヤで、いちばん上が祭司であるバラモンです。バラモンには男性しかなることができず、学ぶことができるのもバラモンのみです。

──西洋の階級社会とはかなり異なる仕組みですね。カーストという崩しがたい制度に縛られた社会を見て、作品のモチーフが決まっていったのでしょうか。

階級は破壊することができなかったとしても、本人の努力によってそれを変えることはできます。しかしカーストには、生涯変えることができないという大きな問題があります。バラモンにとって知力は権力と結びついているので、学んで得た知識を下の層に与えることはありません。私の家族はヒンドゥー教徒ではなく、母がシーク教徒、父は神智学というすべての宗教を平等に取り入れる思想に傾倒していたので、私の家にはヒンドゥー教家庭に一般的なイコンなど神の肖像の類いはありませんでした。

ヒンドゥー教に関しては幼い頃に本で学んだのですが、象徴的なもののひとつが結婚制度です。女性が自分で夫を選ぶことはできず、お見合いによって同じカーストの男性と結婚することしかできません。親、家族の意向で結婚する以外になく、不幸な暮らしをする女性が多くいます。また、離婚もタブーです。離婚したら再婚はとても難しく、ずっと年上の男性や、多くの子供がいて子育てに苦しむ独身男性と結婚することしかできません。ヒンドゥー教世界の女性たちが苦しんでいることを知ったのが、作品制作の動機のひとつになりました。

Photo courtesy of Nalini Malani