TASCHENの「本づくりの妙」とは? エグゼクティブ・エディター Dr.ペトラ・ラマーズ=シュッツェが語る

ドイツのアートブック出版社・TASCHEN(タッシェン)は、ケルンの小さな書店から始まり、今年創業45周年を迎えた。このアートブック界のリーディングカンパニーとしても知られるTASCHENの本づくりとはどのようなものか。同社でエグゼクティブ・エディターを務めるDr.ペトラ・ラマーズ=シュッツェに話を聞いた。

美術史・考古学研究からTASCHENへ

──TASCHENでエグゼクティブ・エディターを務められているペトラさんは、学生時代には美術史や考古学を学び、スウェーデン国立美術館やテートでは展覧会企画に携わられてきたと伺いました。では、その後なぜTASCHENで本づくりをすることとなったのでしょうか?

おっしゃるように、最初は美術史や考古学などを専攻して学んでいたのですが、研究者や大学の教授になりたいわけではなかったんです。自身のやりたいことを探していた時期にたまたま小さな出版社で働いていて、友人らがTASCHENで様々なプログラムを立ち上げるという場面に遭遇しました。そこでお誘いいただいたのがきっかけです。「ペトラは言語もたくさん話せるし、美術館での勤務経験もある。きっとTASCHENで活躍できるからおいでよ」と。その後、1997年にTASCHEN創業者のベネディクト・タッシェンさんに出会い、98年の1月には入社を決めました。

──TASCHENの本といえば、取り扱うテーマの幅広さが印象的です。当初は美術や建築、デザインの書籍をメインとしていたとのことですが、現在ではライフスタイルからスポーツ、料理本に至るまで手がけられています。読者のニーズもあるとは思いますが、このテーマ設定にはどのような方針があるのでしょうか?

創業者のベネディクトさんは非常にコンテンポラリーな人物で、その時代の鼓動をいち早く感じ取ることができるタイプ。普段の交友関係も老若男女と幅広く、旅行にもよく出掛けられます。そこで聞いたり見たりしたものをすべて吸収しているようです。

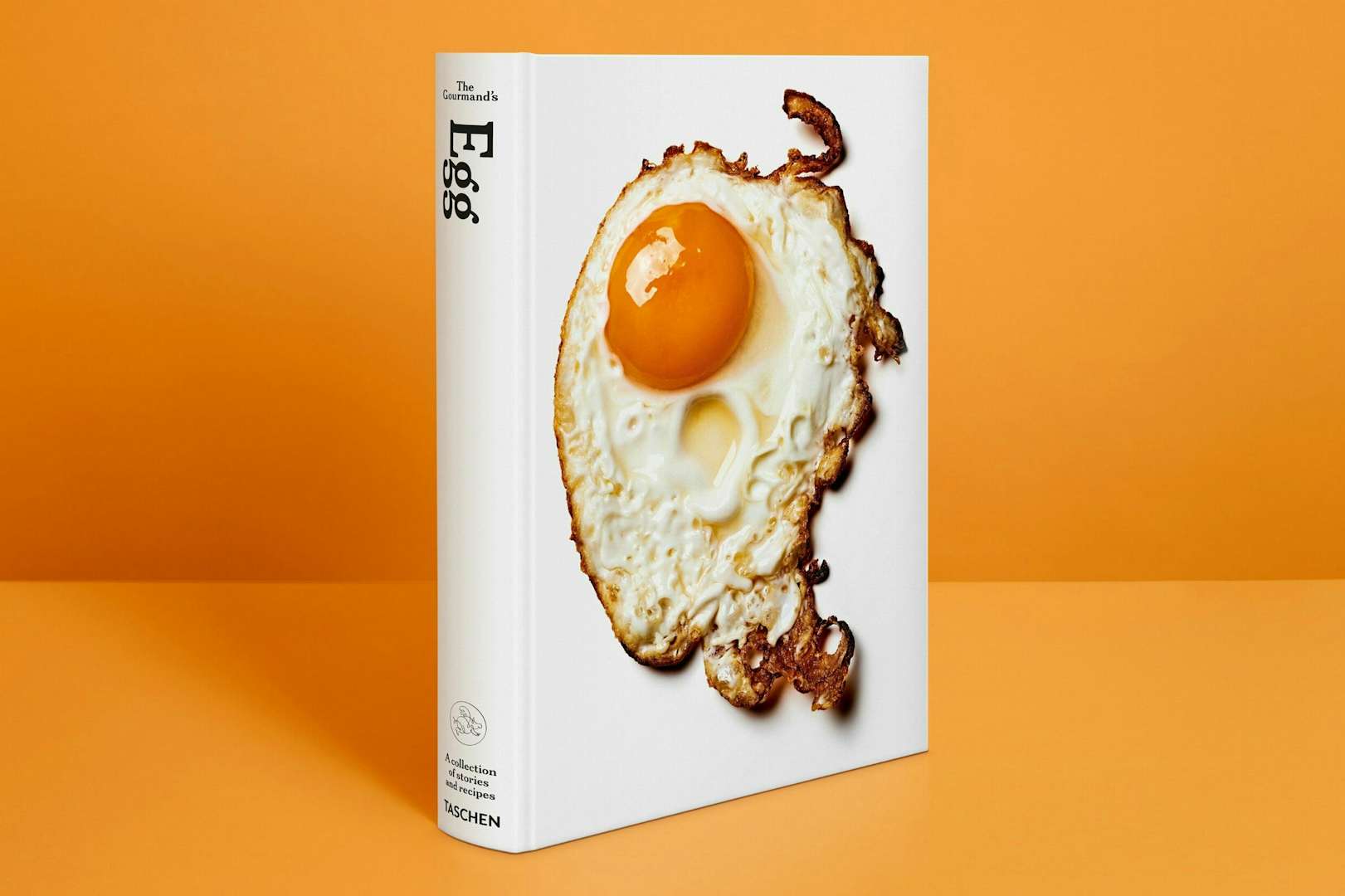

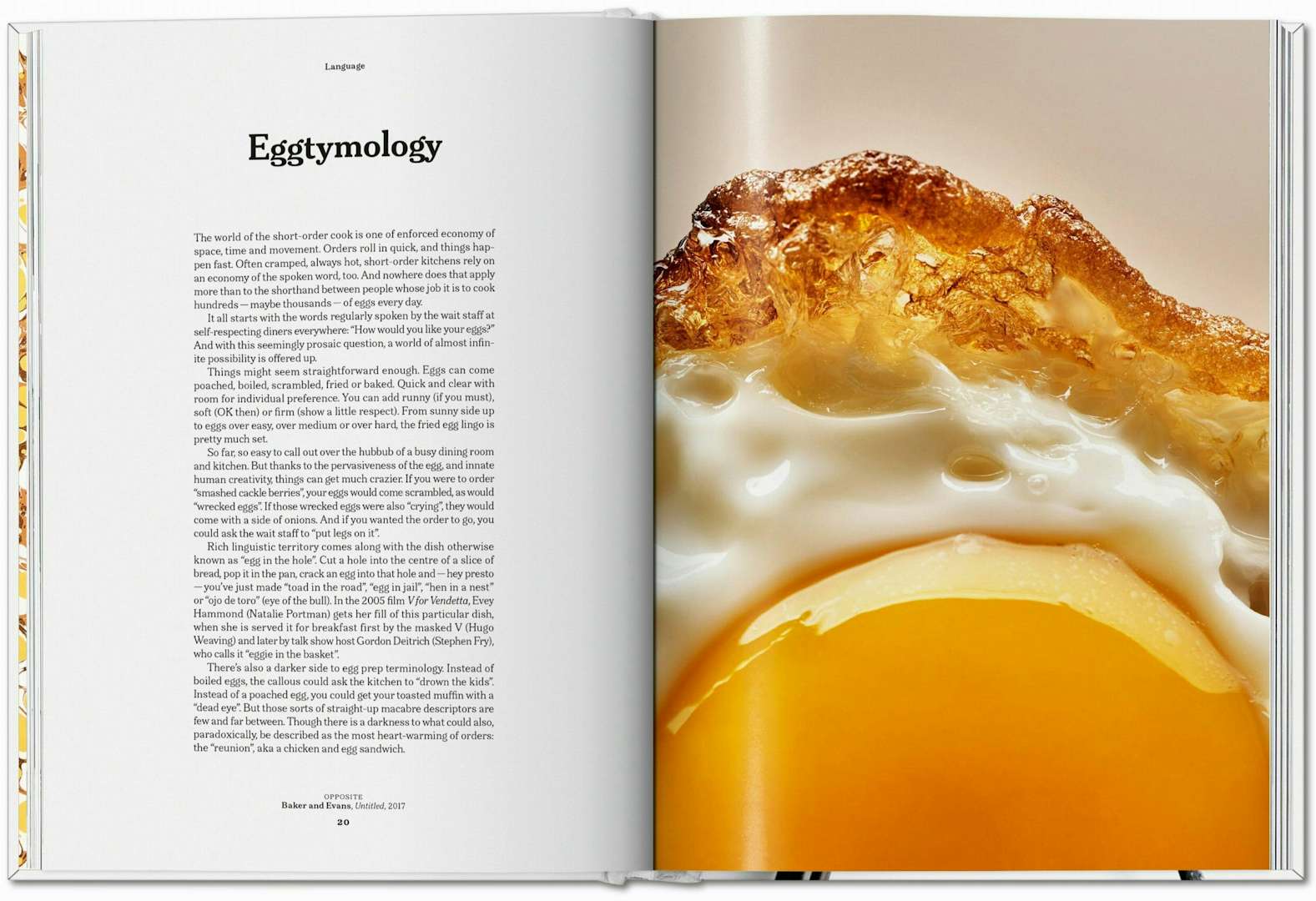

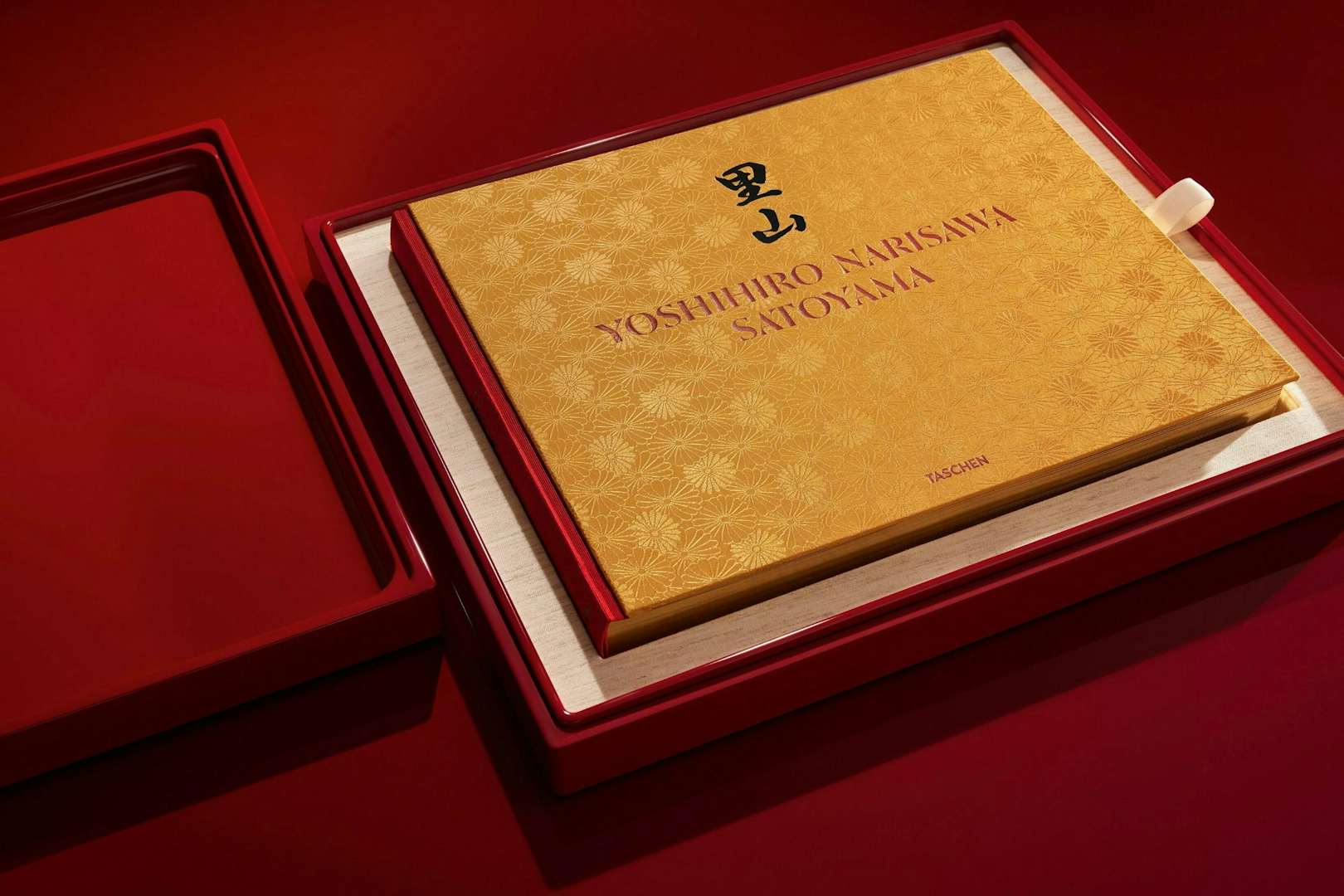

例えば、質問にあったように料理本のジャンルも取り扱っているのですが、この『Yoshihiro Narisawa. Satoyama Cuisine』という本は、ベネディクトさんが旅行で日本に滞在したことをきっかけに初めてTASCHENで取り扱うこととなったテーマです。現地で非常に特別な日本食を召し上がったようで、その体験がもととなっています。ほかにも、フードとカルチャーマガジンとのコラボレーションで、卵やレモン、そしてこれから出版されるものですが、マッシュルームをテーマにしたグルメ本なんかも登場する予定です。

実際、TASCHENはもとよりアートや建築、デザインの分野をメインテーマとして扱っていましたが、2017年からは娘のマレーネ・タッシェンさんもCEOとして共同代表に就任しました。そこから、児童向けやスポーツなどにまつわるテーマも数多く出版されるようになりましたね。

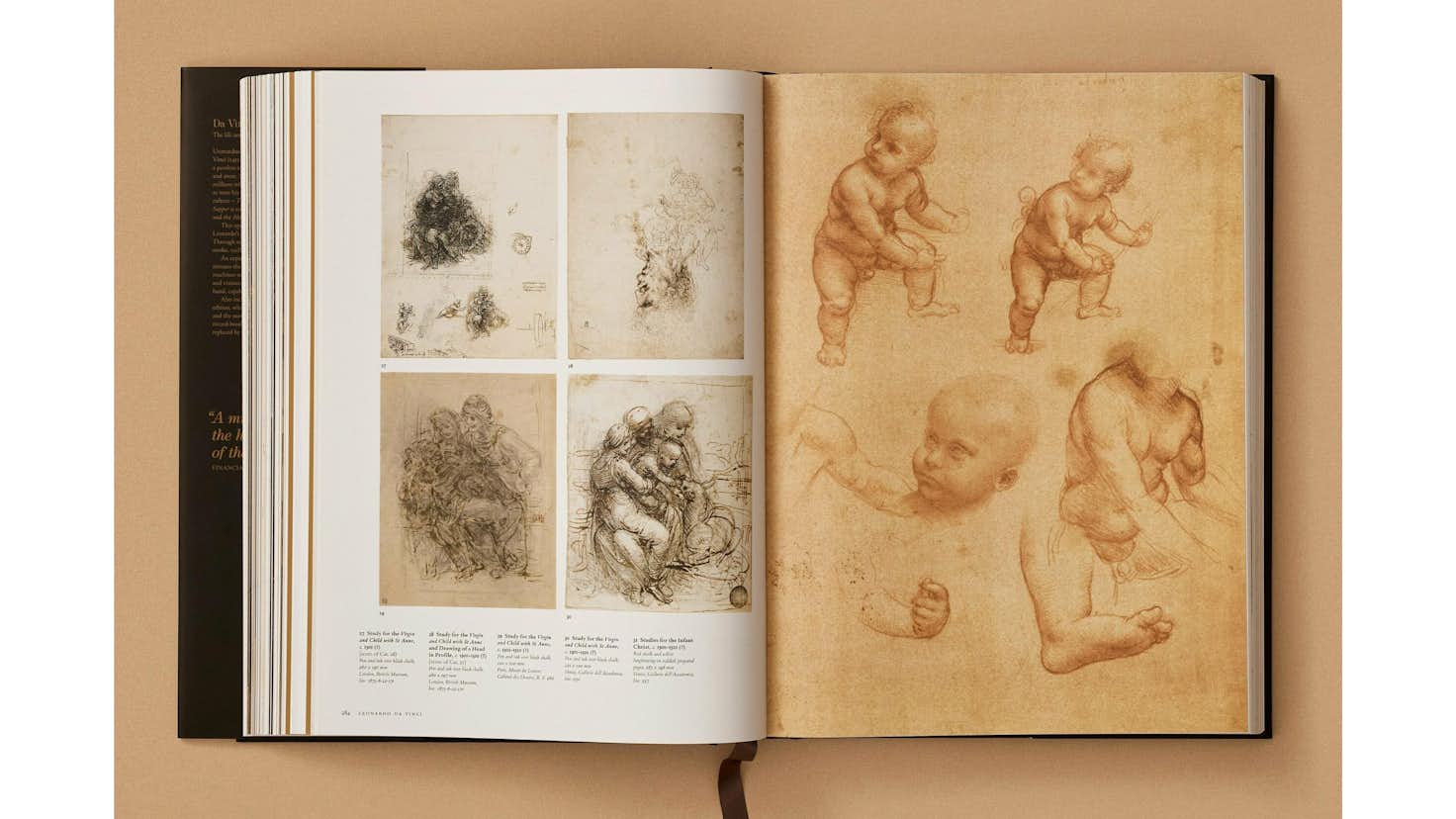

映画というテーマは、私が働き始めた頃からベネディクトさんも関心を持っていたんです。さらには、古文書を再編集して出版するのもおもしろいのではないかといったアイデアもありました。古文書といっても、中世から19世紀までの解剖学や医学、宗教、聖書などとその領域は様々です。では、どれを再編集していくのかといったら、ベネディクトさんは「やはり目で見て美しいものに惹かれるだろう」と言うのです。