日陰の人々に光をあて、救いを与える魔女の娼性とは。後藤夢乃インタビュー

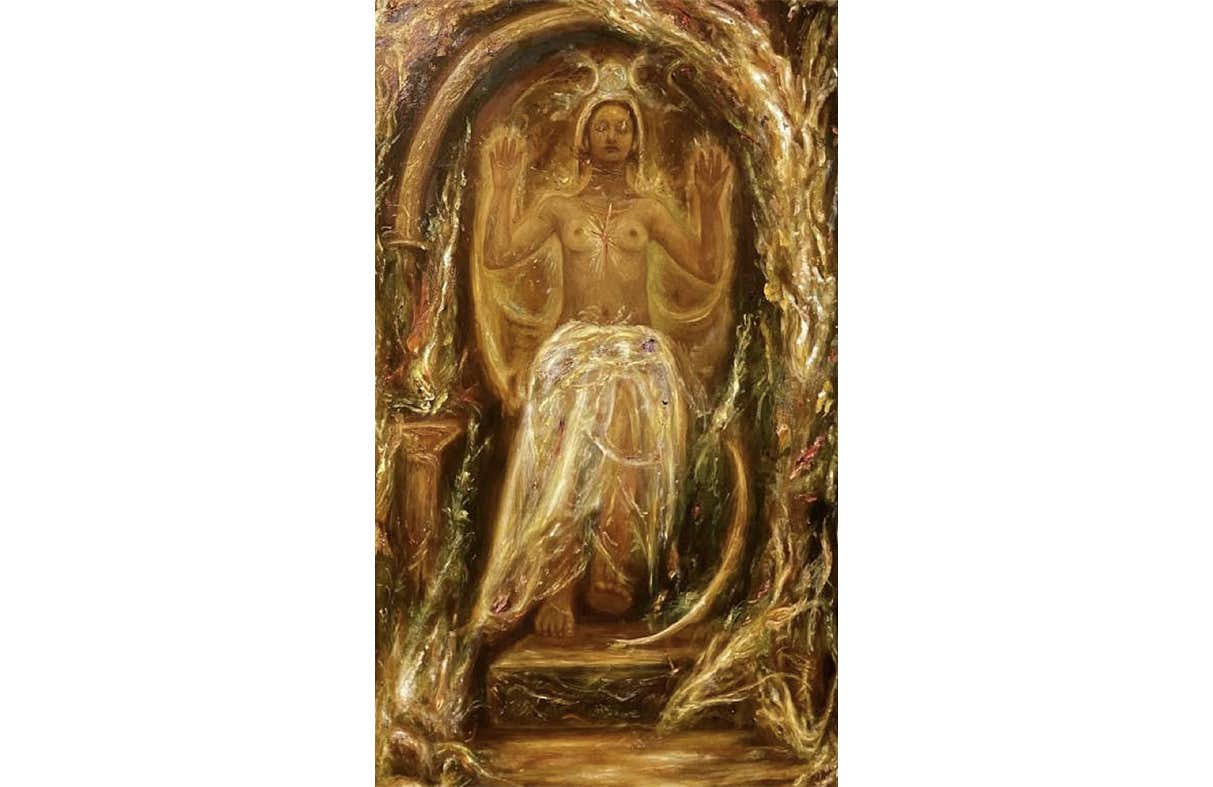

弾圧されながらも負の感情に抗い、戦い続ける罪なき人々に光をあてた絵画。そこには宗教性、物質性が込められている。後藤夢乃のアトリエを訪れ、話を聞いた。

──biscuit galleryで開催中の個展「Nos sumus luna, Vmbra luceat(私たちは月、光を放つための影)」では、「娼性」というものをテーマに掲げられています。

今年の春に大学院を修了しました。修了制作では、下着を履いた女の子を描くようになり、現在出展している作品にも多く登場します。彼女たちは天使や妖精、あるいは菩薩のような存在で、罪もなく虐げられている人々のために自らが下着を脱いで娼性を開き、光を放ち救済する役割を担っています。

娼婦や遊女というと、一般的に不浄な存在と受け止められることが多いと思います。でも、古代では神聖な存在である巫女や女神などが春を売っていました。金銭目的で快楽を売っていたのではありません。人々の心を癒し、その手段のひとつとして性愛を交わらせていたのです。娼性のそうした神聖さを描くことで、現代社会に生きづらさを感じる人々や、抑圧されて苦しむ人々に対して光を放ち、救いを与えられるのではないかと考えています。

──そうした作品を描く発想が生まれるまでの過程を聞かせてください。

以前からマリア像に惹かれてキリスト教の世界観を描き、それ以降は女神をモチーフにしてきました。ただ、どういう目的でそれらを描いているのか意識的ではありませんでした。西洋風の絵画を日本人の女性である私がなぜ描くのかと、大学院時代に考えるようになりました。自分がなぜこのような色調に惹かれるのか、理由が見つからずに悩んでいたときに、教授から「鮮やかな絵具から印象の強い色を抽出し、魔術のような絵を描いてみてはどうだろう?後藤も綺麗な絵具から凄い色を抽出して、魔術のような絵を描け!」という助言をいただきました。そこから自分は子供の頃に魔術などに興味を持っていたことを思い出し、錬金術やオカルトなどについて改めて調べるようになったのです。

──具体的に魔術のどのようなものに興味がありましたか。

幼少期に幼少期にまず絵本を見て惹かれたのは、薬草を調合する魔女の姿です。自分が油絵を始めてから、絵具や油をワクワクしながら調合し、そこに光と組み合わせて錬成していくような感覚に夢中になったのは、そうした魔女の調合する姿に心を惹かれた幼少期があったからなのだと、そのときに気付かされました。そしていろいろと調べるうちに、魔女というのは産婆のように人をケアしたり、占い師のように人に未来を提示して安心を与えたりするような存在だということがわかりました。そのようにキリスト教以前から存在した魔女が、キリスト教が勢力を伸ばすうえで悪魔と結びつけられ、迫害の対象となったのです。15世紀にはドミニコ会士の異端審問官によって『魔女に与える鉄槌』という書籍が著されるなど、弾圧の勢いは増しました。

そして現在、魔女のリバイバルが起こり「現代魔女」と呼ばれる存在が生まれています。20世紀半ば以降、欧米には大勢の魔女を名乗る人々が現れ、フェミニズムや環境問題を訴えるアクティビストとして活動する魔女も多く存在します。また、生きづらさを感じながら自宅で祭壇に祈り、そうすることで癒され一般的な社会生活を送る魔女もいます。オンラインで魔女同士が集まるネットワークも生まれています。タロットカードで占うなど、魔女が使っていた魔術や儀式を通じて瞑想し、自己肯定感を得ることも「現代魔女」に共通する行為かもしれません。簡単に定義づけることは非常に難しいのですが、そうしたことを調べるうちに、自分もやはり魔女だったのだと認識しました。今回の展示ステートメントで記述している「娼性」というのも、魔女が大切にするケアや救済のための重要なキーワードです。

──自分が魔女だったと認識するようになったきっかけはなんだったのですか。

純粋に自分の血が反応し、疑う余地もなく私は女神像や魔女の世界観を描くことを決めました。また、中学から10年間を女子校で過ごしましたが、女性ばかりの社会という特異な内側の世界と、外側にある社会という世界を対比したときに違和感を覚えながら暮らすことも多く、はじきものにされていると意識させられる機会もよくありました。無自覚的に魔女関連のものが好きだったことも思い出し、自分の内面要素が魔女という単語でつながったように感じました。

──毒リンゴを与えたり、子供をさらって食べてしまったり、そういう魔女のステレオタイプは、キリスト教支配を強めるために悪魔と結びつけてでっち上げた魔女像だと。

そうですね。子供をさらって食べる魔女像は山姥にも結び付けられているそうです。そういった悪の要素も魔女にはあります。陰と陽でいう陰側で、ヒールであることや影を担う役目と結び付けられると認識しています。魔女が綺麗なだけの存在ではないところに強く惹かれました。

広く考えると、巫女やシャーマン、イタコ、日本神話に登場する女性の踊り子で芸能の女神となったアメノウズメなども、カテゴリーとしては魔女としてくくることも可能です。魔女そのものは日陰の存在だからこそ、救済や癒し、光を与える役割を担っていると思います。月は太陽の光を受けて初めて輝くことができますが、そのようにして輝くことで、さらに闇にいた存在に光をあてることができるのです。魔女にとっては献身性というものが重要なので、月になぞらえて個展タイトルを「私たちは月、光を放つための影」としました。私が描く女の子たちは、仏と人間のあいだにいる菩薩のような存在で、男女を問わず世の中の抑圧された対象を救うのです。

──現在描かれている作品は、深みのある色調が特徴的です。このスタイルに至るまでのプロセスを聞かせていただけますか。

幼い頃から絵を描くことが好きで、祖父が画家なので、油絵具の匂いなどにも馴染みがありました。子供の頃の絵はよく表現が禍々しいと言われました。自分では描きたいように描いているだけであっても、先生などからすると子供にしてはおどろおどろしい描写だったのかもしれません。

女子美術大学付属の中学に入り水彩画を、高校で油絵を描くようになり、大学では、例えばペルーの画家パブロ・アマリンゴが描くようなサイケデリックな世界が好きで極彩色の絵をよく描いていました。ただ、そのような表現に興味を持ってはいたものの、自分で描くとなるとあまりうまくいかず、徐々に暗めの色合いを選ぶようになっていきました。自分の体感でしっくりくるほうが嘘なく描けることに気づき、暗い色調でも極彩色で描いていた頃のようにたくさんの色を使い、光をあてることで見え方が変わるような色調を追い求めるようになりました。

──凹凸のある表面とマットな質感に関してはいかがですか。

学部生時代はニスやダンマルなどの樹脂系画溶液を使用し、平滑な画面を描いていました。キリスト教世界を描いてみたくて古典絵画を引用することもあり、そのような表現に取り組んだのですが、日本の湿度の高さに対してしっとりとしたツヤのある画面は合わないと感じました。コーティングされたつくりもののような絵画に違和感を覚えたこともあり、凹凸をつけられないか模索するようになりました。

昔の幻想的な絵画には、鑑賞者を絵のなかの世界に誘うような意識で描かれた作品が多かった。しかし私の場合は逆で、絵のなかに描かれた人物や絵画そのものが現実の世界へと向かい、救済をもたらすことを意識しています。そのためには樹脂でコーティングするのではなく、画面に凹凸を持たせるなどして絵と現実の境界を曖昧にし、彼女たちがこちらに来ようとしていることが表現できないかと考えました。洞窟の壁面を思わせるゴツゴツした表面など、コーティングされていない野生のテクスチャーはそのような世界観と結びついたのです。魔女が箒で空を飛ぶ姿に境界を飛び越えるイメージが投影されているように、描かれた絵画が現実との境界を飛び越えてやってくることを表現しました。

──画面の奥行きを感じられるような深みのある描写が印象的です。

私は仕込みを重ねたうえで作業を続け、最後にいろいろな要素が結びついて作品として完成するイメージで制作をしています。例えば、アイデアスケッチはしますが、最終的な絵肌はドローイングで出せないので、パネル上での作業になってからかたちができあがっていきます。支持体に大まかな全体像を描き、一度白い絵具で塗る工程やウエスで拭き取る作業なども加えながら層を重ねていくのです。グラデーションも一度塗るだけではつくれないので、何度も重ねて消す作業を繰り返します。そうしたレイヤーづくりが、画面の深みのようなものを生み出すのだと考えています。

──今回の個展は3フロアで構成されます。その動線とストーリーはどのように考えたのでしょうか。

1階から3階に上り、帰りに下りてくる動線に、円環的な死生観を表現しました。1階の自然光が入る黒壁の空間は、誕生を表しています。厳かで静寂な、始まりのイメージです。2階に上がると夏のような盛り上がりが繰り広げられます。最後に3階では彼女たちが下着を脱いで娼性を開き、満たされて絶頂を得て死を迎える。そこから復活する円環を3階から下りる動線に表現しています。

メソポタミア神話のイシュタルという女神の描写を引用するなど、古代から連綿と受け継がれてきた神話世界や魔女の観念を自分も受け止め、解釈して引き継いでいくことが自分にとっては重要です。そこに自分の詩的な表現を加えて作品を制作する動機は、そのように引き継がれてきた魔女たちの救済を視覚化し、日陰で苦しむ人たちに光を与えることなのです。

──完成した後藤さんの絵が人の手を伝って残されていけば、さらにそうした神話世界が強固に引き継がれることになりそうです。

この作品がもし時代を超えて残されるとしたら、この洞窟の壁のようなゴツゴツした絵の物質性が自然が朽ちるのと同じように朽ち、私たちが古代人の手形を洞窟などで見たときに感じるように、過去と未来を、自然と社会を地続きで結ぶような存在として残っていけばうれしいです。