アクションの先にあるものとは?

「第12回shiseido art egg」

宇多村英恵インタビュー

2006年にスタートした新進アーティストの活動を支援する公募展「shiseido art egg」(シセイドウ アートエッグ)。12回目の今年、選出された冨安由真、佐藤浩一、宇多村英恵の3名は資生堂ギャラリーで何を見せるのか。連続インタビューの最終回となる第3弾では、8月3日から個展が行われている宇多村英恵に話を聞いた。

「作家の人生」をツールとして扱う

——宇多村さんはこれまで、自然環境と対峙するパフォーマンスや、鑑賞者が役者として作品に組み込まれてしまうような独自のインスタレーションを制作されてきました。「経験」を中心に据えた作風に至った経緯から、聞かせていただけますか。

原体験は、1999年に水戸芸術館で開かれた「シャルル・ローゼンタールの人生と創造」という展覧会ですね。これはイリヤ・カバコフの個展なのですが、会場全体が、彼が創造した「シャルル・ローゼンタール」という架空の画家の個展として演出されている、非常に変わった展示だったんです。

——個展のなかで個展が行われる。入れ子構造になっていたんですね。

ローゼンタールは19世紀末から20世紀初期のロシアを生き、35歳で夭折した画家という設定で、私はカバコフの展覧会とは見てなかったんです。展示では、ローゼンタールの人生とロシアの社会背景の関係も紹介されていました。そして、最後に種が明かされるわけですが、そこで展示全体が一種のパフォーマンス、「経験」としてキュレーションされていることにとても驚いたんですね。

私は、美術とはひとりの人間の個人史であり、人生と作品はひとつのものだと思っています。なので、展示が入れ子であると判明した瞬間には、人生がひとつのツールとして、いわばコンセプチュアルに扱えるんだという衝撃がありました。

——宇多村さんのポートフォリオを見ると、最初に登場する作品は、2009年にロンドンの美術大学に留学した際に制作した「Secret Performance Series」です。その原体験からこのシリーズまでは、どんな活動をされていたんですか?

その原体験の展示は、私にとって初めて日本人であることを相対化して、例えばロシアに生まれたらどうなっていたんだろうと考える機会になったんです。異なる人のことを情報として読むのではなく、本当にその人自身になった感覚があって、そこが一番パワフルに感じた部分だった。それで、2004年に大学を卒業してから大学院へと進学するまでの5年間は、普通に社会人として働いていたんです。制作をせず、日本社会の大半の人が行っている活動をフルに経験してみたかった。そして劇団や広告制作会社、アートスペースで働きました。この経験を通して感じたことを、どこかでまた制作を再開するときに表現したいと決めていた感じがあった。思えばけっこう重要な時期でしたね。

——「人の人生を生きる」という原体験が、社会人時代にも通奏低音として流れていたのかもしれないですね。そして始めたのが「Secret Performance Series」ですが、始めるときにはどんなことを考えていたのですか?

まず、5年間電車に揺られながら感じていた、「この社会の進回転はどこまで行くんだろう」という思いがありました。その疑問に対して身体で答えを探すために、物質の果てであり、生命が育たない場所である砂漠に行かなきゃと思った。そこで、世界の果てのようなサハラ砂漠で、繰り返される人の営みの象徴としての「掃除」を模したパフォーマンスをしました。このとき、「一回しかやらない」ことをルールで決めていたんです。あらかじめ向かうべき目的があるのではなくて、やってみて何を思うのかがとても重要でした。

——再現性のない行為をすることが重要だった?

そうですね。パフォーマンスをする日は、世界への問いが最大になった日。どんな天候でも、その日、その瞬間にしかできないことをやる。だから、私がひとりでつくっているわけではないんです。自然に教えを請うというか......。海岸で波に石膏をかけて、波の型取りをするパフォーマンス《Casting the Wave》もそうですね。いっぽうで、もちろん石膏は固まらないので、行為をビデオに記録して、それを一種の彫刻作品として見せているという感覚もありました。

西洋的な考えでは、物体の不変性や永久性が求められますが、私が考えていたのは形として残らずとも、サイクルとして残るような不変性だったんです。ナショナルギャラリー(ロンドン)の前のトラファルガー広場でやった掃除のパフォーマンスは、そうした西洋美術で求められる不変性に対して、ステートメント的にテンポラリー(一時的)な絵画をつくろうとしたものでした。

自身の経験を、観客の経験とつなぐ

——このシリーズは2013年まで続けられますが、それ以降、宇多村さんの作品にはご自身の身体があまり登場しなくなります。この変化のプロセスでは、どのような思考があったのでしょうか?

パフォーマンスには見物人がいますよね。事前のアナウンスがあって、目撃した体験者の文章や、記録したビデオが残されていく。体験した人が作品をつくっているというか、それ自体が作品だなという風に思ったんですね。「Secret Performance Series」の映像は、記憶がそうであるように、断片のみを見せています。パフォーマンスが終わるときは、自然が私の痕跡を消すときです。終わりと始まりは想像に託されます。

——20世紀のアースワークでも、行為と記録のどちらが作品なのかという問題がありますが、そこにもつながりますね。

もうひとつ、記録ビデオを見て衝撃だったのは、私にとってその行為は個人的な営みだったのですが、映像にすると実際の経験とはまた異なるものになるんです。実際は、崖の上で行為をしたりと命がけなんですが、映像は定点で撮っていて、それは神の視点というか、その視点にたつと、それはユーモラスでさえある。そして映像を見ながら、これはどういう意味なんだろう、と改めて自分の行為を考えるんです。

性別、国籍といった要素を反映しない「人間の影」としての身体を探していたので、黒い服を着るようにしていました。私自身である必然性はないので、映像の中で私の姿は小さくなっていきました。

さらに、海外にいる状態で経験した東日本大震災も大きかった。私は文明と自然とのせめぎあいを作品で見せていたわけですが、震災はそれを社会規模の経験にしてしまった。自然と向き合い、自然に教えを請う時期は過ぎ、人間と向き合わなければいけないんだと思いました。そして、自分の生い立ちや歴史を参照するようになりました。私は茨城県日立市という工業都市の出身で、父は原子力と火力の発電の仕事に携わっていた。社会の進化を問いたいという想いもそこから来た部分がありますが、その意味でも震災は衝撃でした。それで、韓国での《When a line becomes a circle(線が円になるとき)》(2013)というパフォーマンスを最後に、このシリーズをやめたんです。

——《When a line becomes a circle(線が円になるとき)》は、線や円で朝鮮半島の軍事境界線や福島の放射能の問題に言及した作品ですが、興味深いのはこのあたりから、作品でより具体的な場所や人物の歴史が扱われ始めることです。例えば、2014年にドイツのソリチュード宮殿に滞在して行った「Across the Grid」展も転換期のものだと思いますが、そのとき制作された作品についてお聞きできますか?

この作品は、ドイツのシュトゥットガルトにあるアカデミー・シューロス・ソリテュードというレジデンスに8ヶ月間滞在したときに制作しました。そこは250年前に、夏の宮殿として建てられたお城で、その後軍隊の養成学校や病院、刑務所などと変遷し、いまはレジデンスとして使われています。周囲には森が広がっていて、近辺にはアメリカ軍の駐屯基地がありました。あるときひとりのアメリカ軍兵士と知り合って興味深い話を聞いたんです。というのも、とある週末に彼は仲間の負傷の程度によって瞬時に助けるか否かの計算と判断をくだすトリアージのシミュレーションの訓練を森でしていて、戦場では、一瞬の「決断」が致命的になると言うんです。個人的な感情を制して、計算して判断する。戦争という機械のリアリティーを感じました。

一見、平和な森ですが、軍隊の養成学校だった昔もいまも変わらない行為が、日常の隣で行われている。そのことに強い衝撃を受けました。それを知ってからは森の中で散歩をしていても、いまも昔も変わらずに反復される行為、その残響が聞こえてくるような気がしました。それで、物事の無限の可能性が意思決定により一つの出来事に帰結する事象をテーマに作品をつくろうと思いました。また、そこでは私が課題として感じていた、自分の経験を表象ではなくて、時空を越えた空間の中でどのように鑑賞者自身に体験させるかという方法論を見つけようとしました。

——具体的にはどんなことをされたんですか?

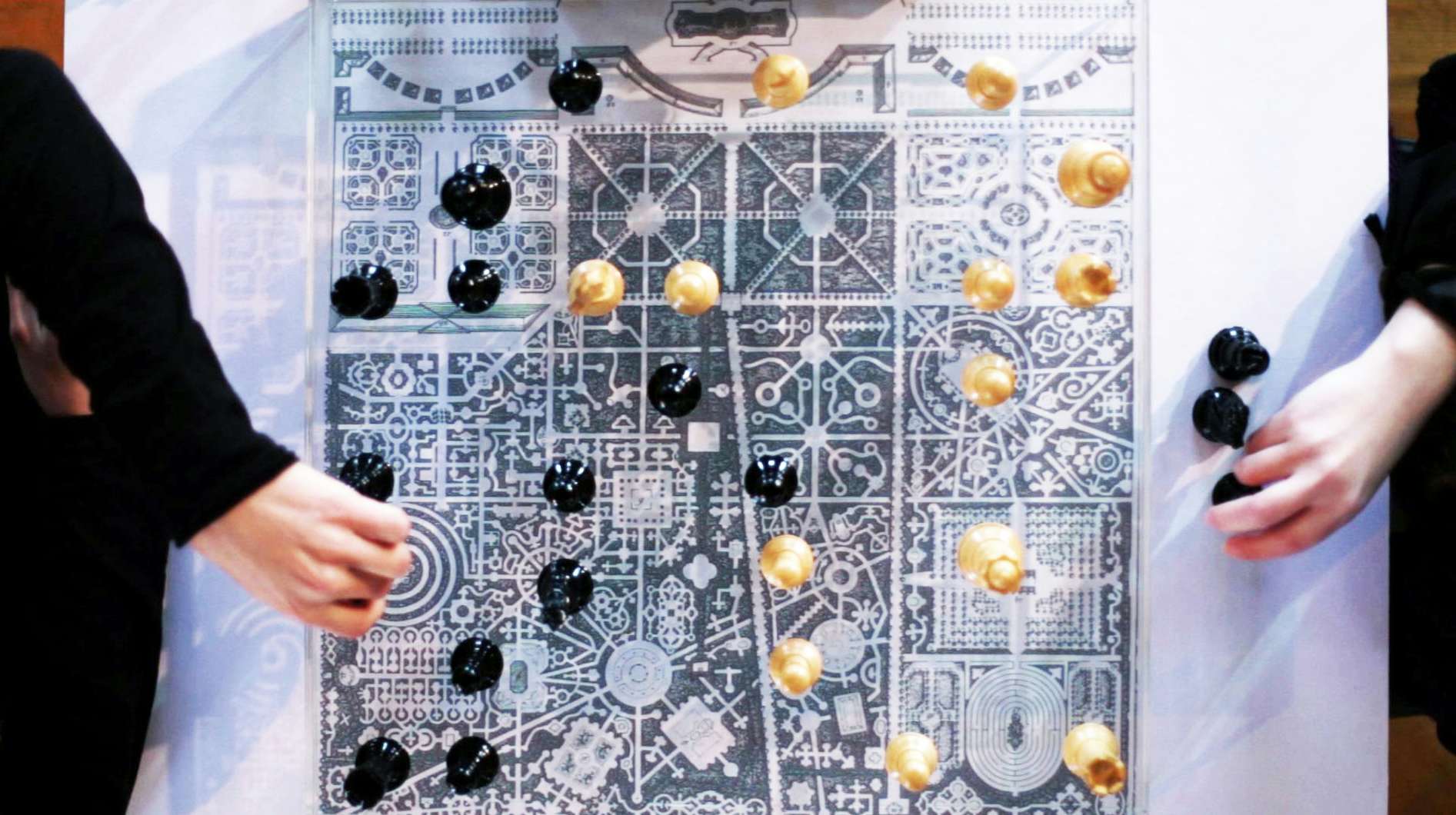

まず、男女のプロのチェスプレイヤーを呼んで、お城の250年前の地図を盤にし、5分以内の「ブリッツスタイル」という形式で宮殿の中央で対戦をしてもらいました。彼らには見えないグリッドが見えていて、一瞬で駒が動いていく。そして、観客にはその駒の動きが記録されたスコアと、建てられた当時と現在のお城の地図を手に、森の中を歩いてもらった。つまり、駒の動きをきっかけに、お城の様々な場所や歴史を巡ることができる作品です。

城の庭には、かつてあった中国式の茶室や、ハーブといちじくの庭、迷路などがあり、その地図が森の入り口に記されています。会場ではチェスの対戦の映像を見ながら、ヘッドフォンでチェス・ジャーナリストとアメリカ軍兵士のインタビューを聞けます。そこでは、人間の直感的な決断とバーチャルなデータの関係に焦点をあてられていて、近年の人間のグランドマスターとコンピュータの対戦では、後者が勝つこともあることが語られている。

またアメリカ兵が地上戦、空戦の場合の指揮命令系統について語るインタビューでは、リアルな戦場とドローンのような機械を通じたシミュレーションにおける指令方法の違いが語られています。我々の直感はときに霊的なものとして扱われますが(アートもそのひとつですが)、そうしたものが現在ではデータの蓄積によって覆されることがあるんです。

——観客は歩きながら、どんな経験をするのでしょうか?

観客は森を駒が動いた方向に沿って歩きますが、ベースの地図は古いものなので、道が存在しない場所もあるんです。そこでどんな決断をするのか。デバイス(機械)を通して世界で起きていることを経験する現代の私たちのリアリティーというものを、そんな観客の身体経験と決断にエコーさせようとしました。

人間の内面の自由を問うインスタレーション

——2016年には今回の「shiseido art egg」でも展示する《Holiday at War(戦争と休日)》を制作されています。この作品は、ドイツのプローラという場所にナチスの保養施設として建てられ、現在は一部が休暇用アパートとして販売されている建物が題材になっています。

ここで考えたかったのは、人間の働くという活動と内面的な自由の関係についてでした。動機を話すと、私がヨーロッパで強く感じた日本との違いは、休暇の考え方だったんですね。彼らは必ず夏休みを2〜3週間取り、何もしないことを大切にし、アイデンティティをリフレッシュする。それは日本の会社にはない文化でしたし、彼らの休暇の考え方に興味を持ったんです。

そんなあるとき、旧ユーゴスラビア時代に軍隊の幹部や高級官僚の保養地として使われていたクロアチアのクパリ (Kupari)という場所を訪れ、銃弾の跡が残るような廃墟となった建物と、その周りをターコイズブルーの海が囲んでいる風景に出会いました。誰もおらず、ユートピアでもディストピアでもあるような、まるで人類が地球から消えた後のような風景で。

現地の人は独自の社会主義だった旧ユーゴ時代をとても懐かしみ、かつては家族のように感じられた国家だったのに、資本主義は、私達を経済偏重の個人主義へと追いやってしまった、と過去を懐かしんでいる。資本主義しか知らない自分にとって、それはどのような世界だったのだろうか、と想像をかきたてられました。この土地について考えたいと思っていたところ、友人から行くことを勧められたのが当時私が住んでいたベルリンとほど遠くないプローラだったんです。

これがすごい場所で、海岸沿いに4.5キロも建物が続いている。もとはヒトラーが、「喜びを通じて力を」をモットーにつくらせた世界で一番大きい規模を目指した国民休暇施設で、こんなところにも休暇の概念が根付いていることに興味を持ちました。しかし、この建物は休暇施設として使われたことは現在までなく、建設後は第二次世界大戦の突入によって軍事目的で使われ、また戦後もおもにソ連軍、東ドイツ軍によって使われてきた。また、ユーゴスラビア戦争のときは難民の方が住んだりと、この建物の歴史はドイツの歴史の変遷を象徴するかのようなものでした。そして現在は、休暇用アパートとして販売されています。そこで、この建物を主人公にした作品をつくろうと思ったんです。

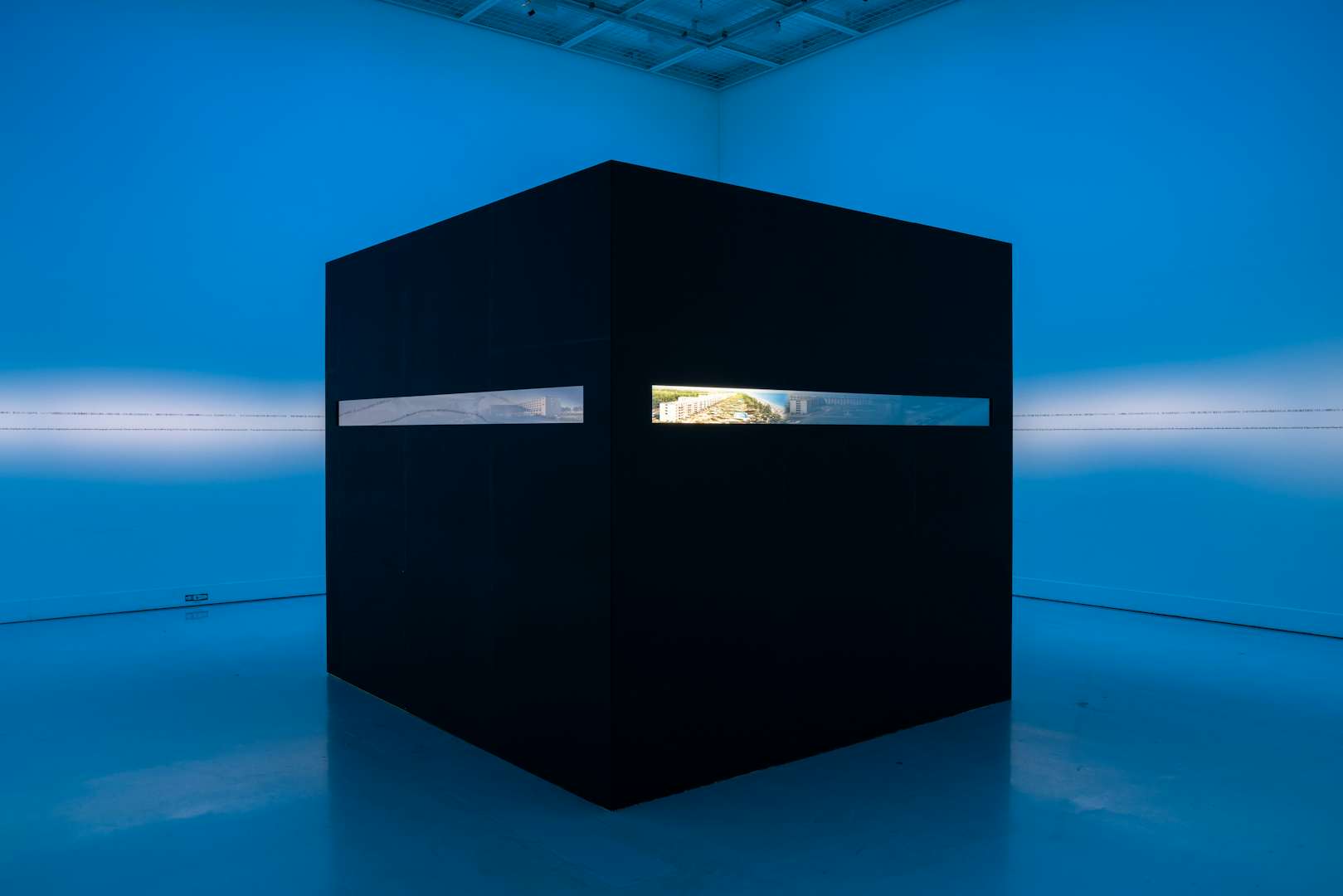

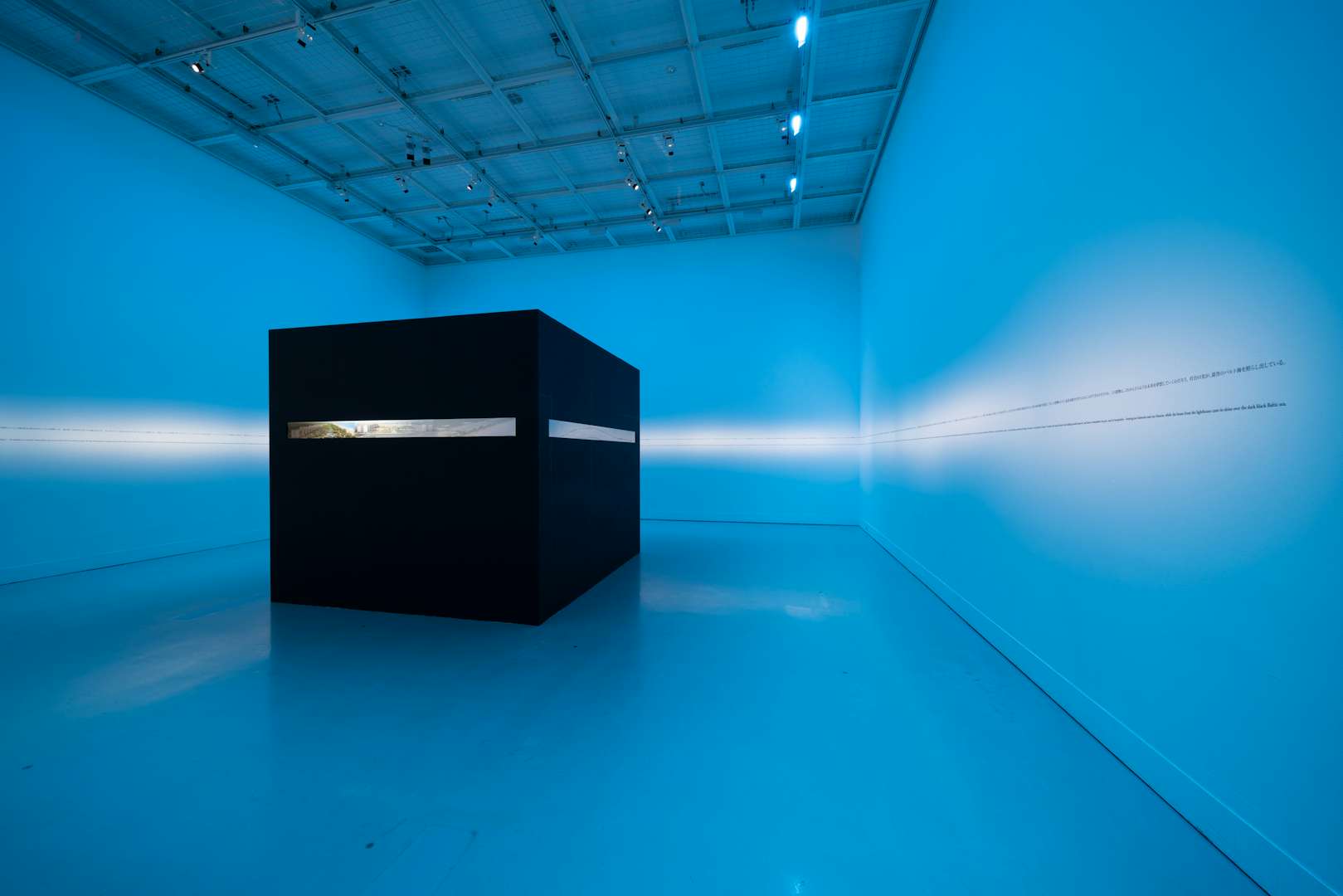

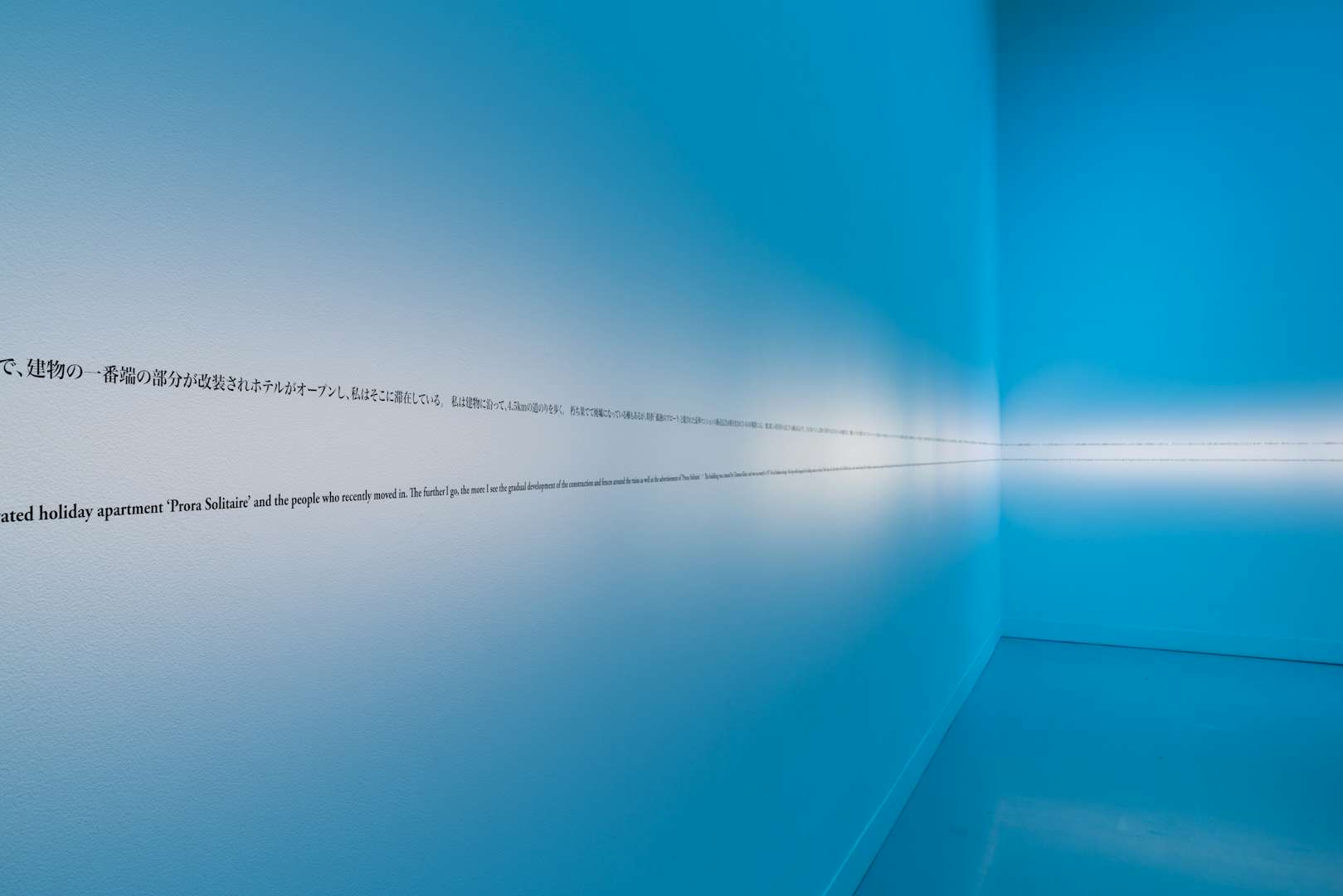

——展示では、部屋の中央にボックスが置かれており、旋回する光をバックに同施設の休暇アパート販売用に使われている未来の建物のイメージが断続的に投影されます。また、それを取り囲む壁には宇多村さんによるテキストが2段で続いていて、観客は円を描くように歩きながらその文章を読み、いつのまにか物語の中の演者になっていくという仕掛けです。

その文章は、私の現地での経験などが入り混じり、どんどん主語が変わっていくものなのです。この建物の建築家はクレメンス・クロッツという人だったのですが、そのデザインをコンペで選んだのが、アルベルト・シュペーアという建築士です。彼はヒトラーの側近建築士だったのですが、戦後に戦犯として20年間投獄されていました。興味深いのは、彼が収容された独房とこの建物が建てられた当時の休暇用の部屋のサイズがほとんど同じで、彼にとっては収容場所が「内省」の場所にもなっていたことです。

展示会場のボックスはそれらの部屋と同じサイズになっています。これは、20世紀にもっとも押し進められた考えである合理主義、効率主義を象徴した1ユニットの広さの単位を表しています。また黒い箱からは、土星から流れる周波数を音に変換したサウンドがながれていますが、西洋占星術では土星は、試練、責任、努力、規則といった意味があり、内省の重低音として、世界が混沌に陥るのを阻止する防波堤を象徴しています。

収容所でシュペーアは、朝から夕方まで労働するわけですが、夏と冬など数ヶ月に一度、2週間の休暇を取っていたそうです。また、彼はこの休暇や自由時間の庭の散歩の際に、看守に世界中の国の本を取り寄せてもらい、想像上で旅をしていたんです。歩行距離は2万4000キロに及んだといいます。このエピソードには仕事と人間の自由の、白黒つけられない関係があると感じました。問いとしてあるのは、想像上で旅をしていたシュペーアは、自然や建築だけでなく、それぞれの国に住んでいる他者を想像していたのか。建築至上主義ではなく、そこに人間は介在していたのだろうか、という点です。テキストは、それぞれの時代の要請に応え、様々な人達を歓待してきたこの建物のように、私たちは他者を受け入れることができるのだろうか、という問いで終わります。

——想像上で旅をしていたシュペーアと、会場で未知の場所を経験する観客の身体も重なり合うわけですね。

彼が庭を歩いていた経験と、円形に文章を読む観客の身体が重なり合い、そのままパフォーマンスになっていく。物語では、語り手のひとりが地下に降り、ふたたび地上に出たときに、展示室のボックスの内部にいることを思わせるような場面もあります。文章やイメージを使って、まるで映画のような経験をさせるこうした展示の方法を、私は「空間シネマ」と呼んでいます。建設以来72年ぶりに本来建てられた目的の姿へと変化し始めた建物の状態を、夜明け前、覚醒の前とイメージして、照明は青くしました。旋回する光は灯台のイメージで、建物と、歩き考えながら未来に向かっていく私たちの状態を重ねます。

他者の人生をトレースすることの意味

——今回の個展では《Holiday at War(戦争と休日)》と「Secret Performance Series」を展示されていますが、どのような意図が背景にありますか?

アプローチは異なりますが、この2作品を通して、自然との関係と、他者との関係を考える展覧会になっています。

《Holiday at War》の題材を扱うとき、日本人の私が扱っていいのか、東ドイツ出身で歴史学者でもあるベタニエンのディレクターに意見を伺いました。「このドイツ人の歴史はドイツだけのものではなく人類に開かれるべき歴史であり、これからの時代は多角的な見方が必要だ。美術はそのためにある」といって背中を押してくれました。発表後は、「これはなかなかドイツ人には持てない視点。ありがとう」と言ってくれ、ドイツの自国の歴史に対する真摯な態度、そして美術に対する厳粛な姿勢に、胸を打たれました。合理主義の結果がもたらした悲劇を考えるとき、環境問題や災害が増えるなか、いまの時代にも何が合理で何が非合理なのかをもう一度考えるときに来ているのだと感じています。

展示では、ギャラリーの壁を世界の様々な壁、例えば祈りの壁や分断の壁、収容される壁に見立てて、その壁と関係を持つなかで人々はどのように国や自分の存在と折り合いをつけたのか、ということを考えました。映像だと支えられないものを、言葉の力や身体を通じた経験で感じてもらいたいなと。語り得ないものを表現する美術作品を通して、対話が始まるきっかけができる。そこに美術の可能性を感じています。

そういう環境の中で、どれだけ違う国の人と自分の存在を近づけられるのかを考えたい。この展示はまた、加害者側の立場について考える作品にもなっています。韓国や中国、台湾、東南アジアの友人たちと話していると、日本人として加害者の歴史を持つ自分を意識せざるを得ません。ただ、自分が受けてきた教育は、その立場を理解する上で十分なものではありませんでした。シュペーアは「ホロコーストの存在は知らなかった」と主張するのですが、本当のところは、いまでも謎に包まれたままです。知っていたという人もいます。知らない、ということはすでに加害に加わっている、ということなのかもしれません。物を作るために多大な権力を与えられたら、倫理に目をつぶるのか。そこに物を作る人間として、自分への自戒も重ねます。

——他者と自分を近づけてみる行為のあとには、どのような象徴的な意味が生まれるのでしょうか?

これは展示の内容とも関係しますが、ローレン・アイズリーという人類学者、博物学者、考古学者の『星投げびと―コスタベルの浜辺から』という本があります。その中で、浜辺に打ち上げられたたくさんのヒトデの残骸のなかからまだ息をしている瀕死のヒトデを探して海に帰し続ける男の話が出てくるんです。この情景は私にはとても印象的で、その行為にどんな意味があるのかと問うこともできる。でも、私の砂漠におけるパフォーマンスも「徒労じゃないか」と問われたことがあったんですけど、「何かをすくいだしたい」という想いでつくった作品です。

アクションを通してしかわからないことがある。簡単には答えが出ないことに対しても、アクションをしてみることで何かが前に進むかもしれない。美術は問いだと思っているので、今回の展覧会を通して、そのきっかけの部分だけでも見せることができたら。私はおそらく、そういう空間を目指してやっているのだと思います。