個人と歴史を結びつける新聞の宇宙。CAFAA2020ファイナリスト・金沢寿美インタビュー

現代芸術振興財団が主催するアートアワード「CAFAA賞」。「CAFAA賞2020」のファイナリストにはAKI INOMATA、金沢寿美、 田口行弘の3名が選ばれた。ファイナリストが都内で開催される個展に向けて作品を制作。6月1日より東京・六本木のピラミデビル4階にて開催される各作家の個展を経たのち、最終選考にてグランプリ1名が選ばれる。ファイナリストに選ばれた金沢寿美に、制作について話を聞いた。

現代芸術振興財団(会長:前澤友作)が主催するアートアワード「CAFAA賞」は、現代芸術にかかわるアーティストを対象に、次世代の柱となる才能あるアーティストを選抜する賞だ。「CAFAA賞2020」の公募には300件を超える応募があり、書類選考により、同アワードのファイナリストとしてAKI INOMATA、金沢寿美、 田口行弘の3名が選ばれた。ファイナリストにはそれぞれ制作費50万円が支給され、都内で開催される個展に向けて作品を制作。6月1日より東京・六本木のピラミデビル4階にて開催される各作家の個展を経たのち、最終選考にてグランプリ1名が選ばれる。

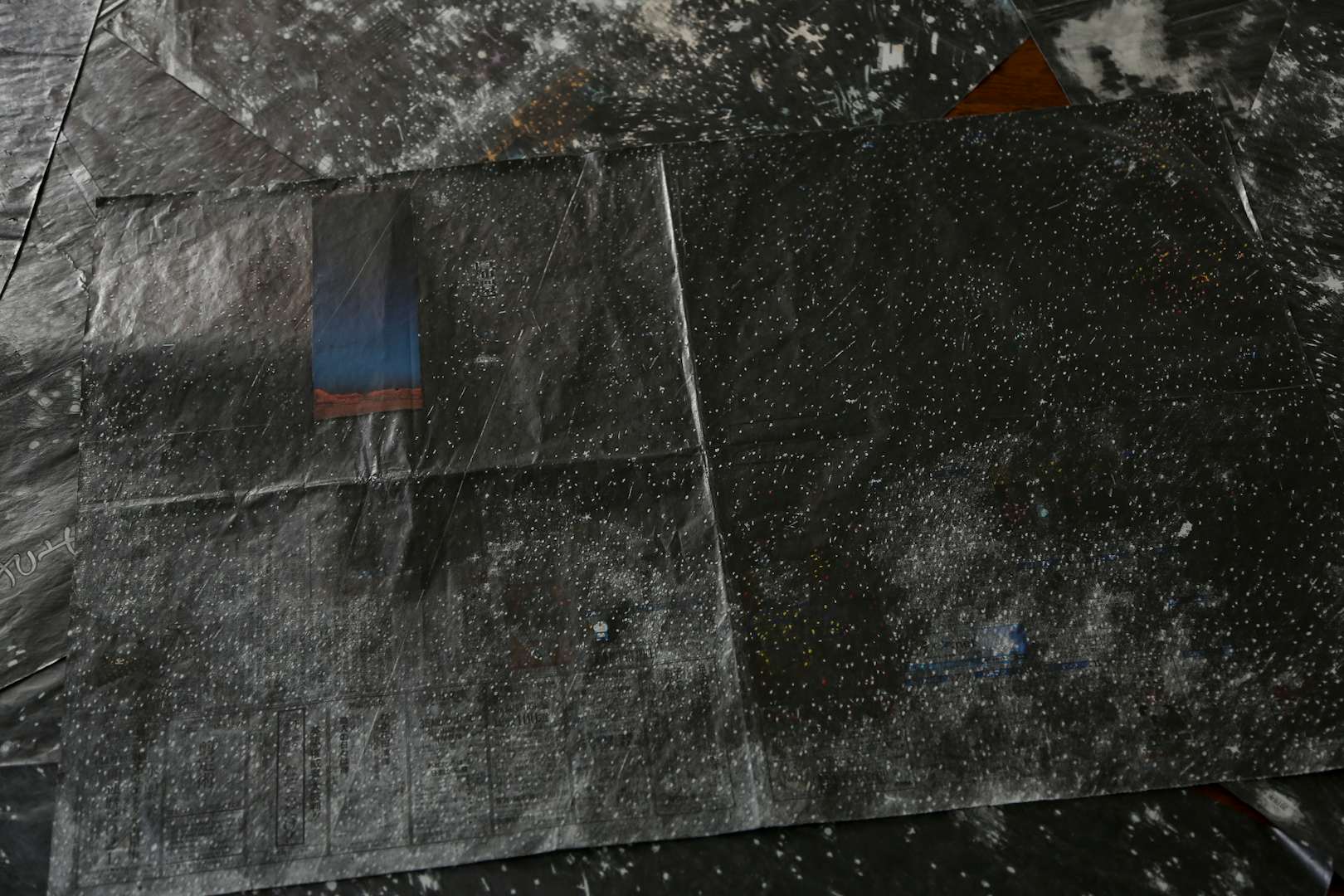

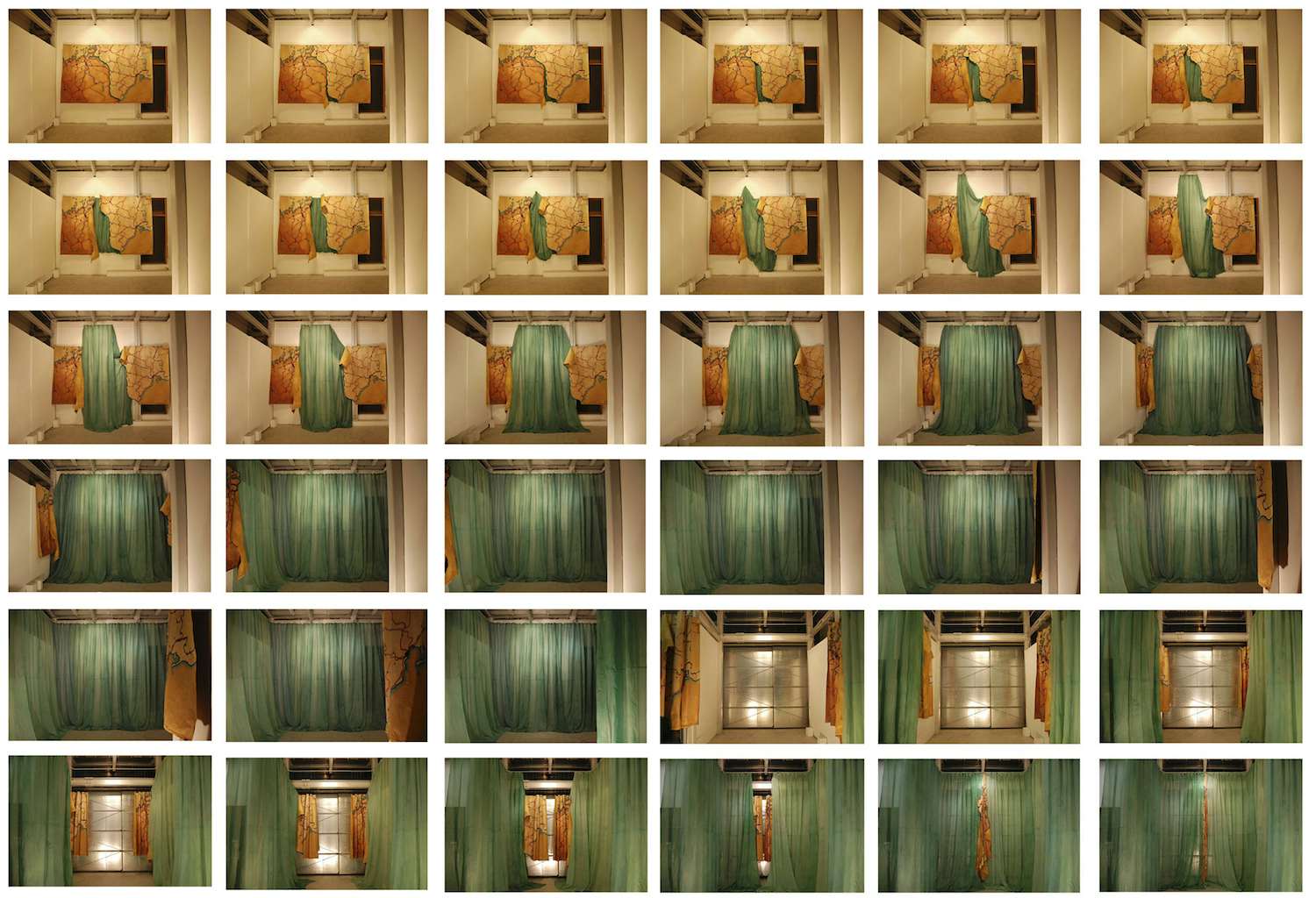

ファイナリストのひとりである金沢寿美は、日本や韓国のレジデンスプログラムなどで作品を発表してきた、韓国籍のアーティスト。彼女は個展会場での最終選考で、新聞紙を黒く塗りつぶしたドローイングを用いたインスタレーションを発表する。

新聞紙を黒く塗りつぶす意味

──まずは、今回の個展に出品する作品《新聞紙の上のドローイング》について教えてください。

私の作品は、まずコンセプトが先にあることが多いのですが、この作品に関しては偶然的な体験が制作のきっかけとなっています。2008年のある日、家で新聞紙をとくに理由もなく鉛筆で塗りつぶしていたんです。当時はドキュメンタリーの映像制作の仕事に携わっていて、毎日非常に忙しく過ごしていました。新聞に載っている世の中の出来事と、毎日続く労働、仕事先で出会った取材対象者の置かれている状況など、同じ日本に暮らしているのに、すべてがバラバラでつながりがないような気がして悶々としていました。新聞紙を黒く塗りつぶしたのはそんな時期で、鉛筆で政治家の顔に落書きをしていたら、思いがけなくはっとするような美しい画面が出てきたんです。紙面が少しずつ星空に覆われていく様を見たとき、自分の時間を取り戻せたような感覚を持ちました。

同時に、今まで見えていなかったものが目の前に立ち現れたような感動を覚えました。昔、これに近い体験をしたことがあります。私は小さい頃プラネタリウムが好きだったんですが、とくにショーの始まりが大好きでした。始まりはいつも街の明かりに照らされた薄墨色の夜空から始まるんですが、その夜空を見上げていると、「ここに映し出されているのは私たちがいつも見ている街の夜空です。もし、街の明かりを消してしまったらいったいどんな世界が見えるでしょう」というナレーションが入って、その直後、突然真っ暗闇になるんです。すると、さっきまで2つか3つくらいの星しか見えなかった夜空が無数の星で覆われていたことに気づきました。頭上に降り注ぐそれまでまったく見えなかった無数の星を見ながら、目の前にあるはずの見えていないものの存在に、感動と恐怖が混ざった感情を抱きました。このプラネタリウムでの体験に近いものが、この新聞紙を塗りつぶす行為にもあるように思えます。

──新聞紙を黒く塗り、あえて隠す部分を増やすことで見えてくるものがあったのですね。

このごろとくに感じるのですが、世の中に情報が氾濫しすぎていて、情報に情報で蓋をするような状況になってきているように思います。重要な事実が多くの都合の良い真実によって攪乱されてしまうような、とくにSNS上でそういった光景をよく見かけます。様々なメディアから次々と流れてくる多くの情報をただ受け止めているだけで、自分に必要な情報を取捨選択する間もなく、また新しいニュースによって少し前の出来事が過去として淘汰されていく。そんな焦りにも似た状況のなかで、あえて紙面に書かれた情報を消していくことで、自分自身で考える、想像する時間を取り戻そうとしているような気がしました。この作品は量があればあるほど、時間の積み重ねがあればあるほど面白いと思うんです。数年前の黒く塗りつぶした新聞紙と、現在のコロナ禍において塗りつぶされた新聞紙とが合わさることで、過去と現在が混在した俯瞰した時間軸が現れてきますから。そして、それが私のアイデンティティの話にもつながってくるかと思います。この作品を見てくださったご年配の方に「戦後の黒塗り教科書を思い出したよ。でも、きみの作品は美しいね」と言葉をかけていただいたことがあったのが印象的でした。

──新聞記事を選ぶ基準はどのようなものなのですか?

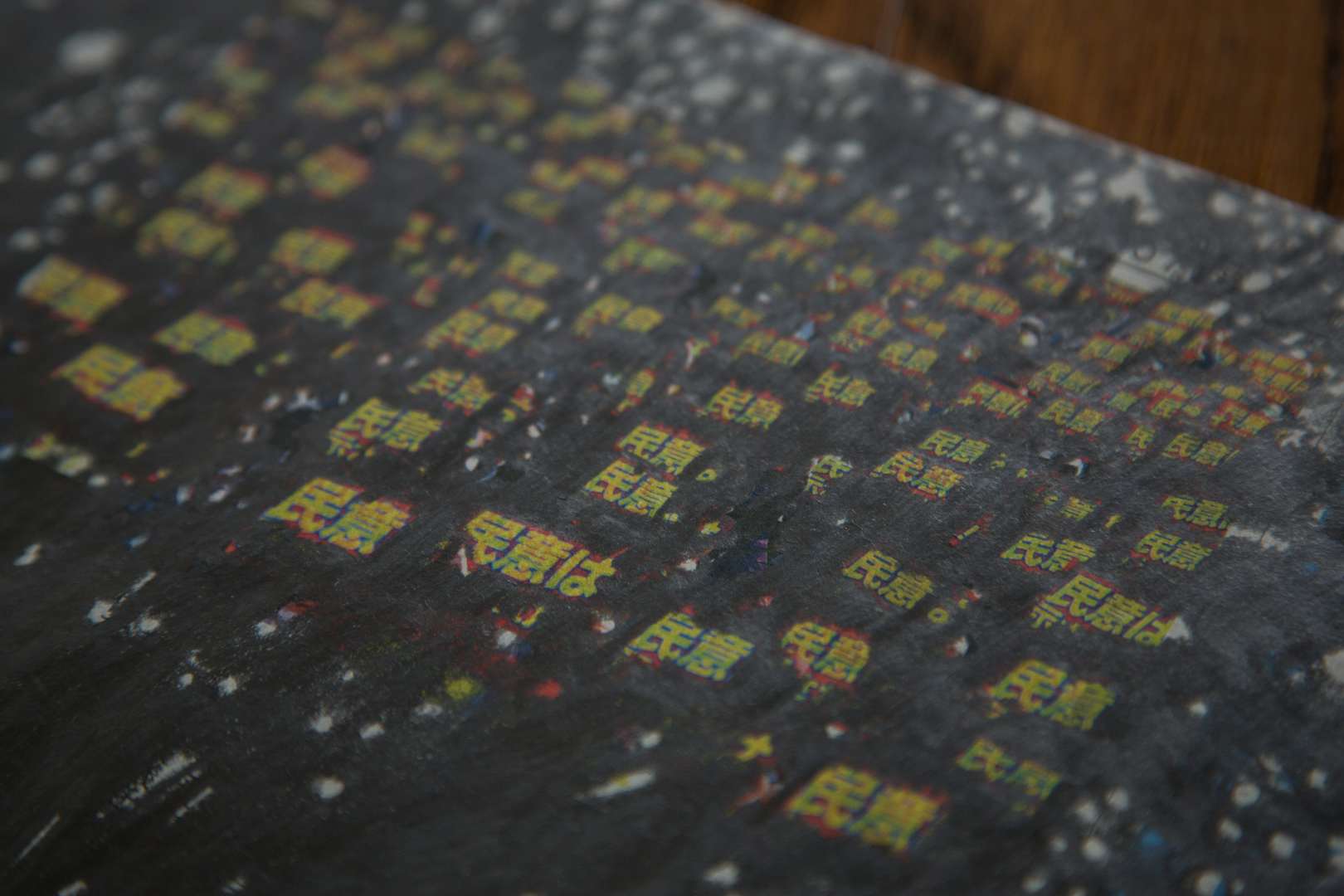

とくに決めてはいません。その日に目に入った面白い言葉やイメージに着目したり、今日は全部塗りつぶそうと最初から決めていたり、これがまた、別の過去や未来の記事と組み合わさって、新しい物語やイメージを生み出すんだろうな、などと想像しながら作業していきます。使用するのは10Bの鉛筆。ときどきカラーの部分が出てきますが、これはもともとの新聞の印刷部分をそのまま生かしています。CAFAAの展示では約100枚のドローイングを使用する予定です。この100枚は、過去のドローイングのなかから、何を選んでどう組み合わせるかによってまったく違ってくるので、この組み合わせの作業が一番のプレッシャーですね。どれを展示しようか……。いまの出来事のそばに一見関係のない過去の出来事を持ってくることで、鑑賞者に時間のつながりやこれから起こる未来を想起させるような、想像を掻き立てる画面を考えています。現在のコロナ禍のような非常事態に陥ったときの集団心理や冷静さを失っていく社会への危機感は新聞によく現れているので、一部はそのあたりから選択するかもしれません。私のようなマイノリティとしては、非常に過敏に感じる部分でもあります。

──さまざまな作品を発表してきた金沢さんですが、なぜ今回この作品を展示しようと思われたのでしょう?

以前は日本や韓国のレジデンスに滞在して、その場で限られた時間のなかで作品をつくることが多かったのですが、プライベートな理由から、近年は自宅でも制作できるスタイルを模索してきました。とくにコロナ禍で行動の自由が制限されるなか、この「新聞紙の上のドローイング」のように、長い時間をかけて量をつくっていく、永遠に続く終わりのない作品は、今回の展示に、そしてこの時期に向いているように思いました。

アイデンティティへの問い

──さきほどもアイデンティティという言葉が出てきましたが、金沢さんの作品はアイデンティティについて多くを問いかけてくるのが印象的です。

学生のころは、漠然と自分自身のアイデンティティを問うように、人物画や自画像を描いていました。ただ、端的にひとことで言い表せない自身の存在を見つめていくなかで、自分の祖父母や両親の人生と過去の歴史を意識することが増えていきました。例えば、ある企画展のディレクターさんが、私のことを在日韓国人三世の金沢さんですと紹介してくれる。けれども、若いスタッフの方たちは、三世という言葉がピンと来ない。「三世って、なに? ルパン三世みたい」。そうささやく声が聞こえました。

私が当たり前のように言ってきた一世、二世、三世というアイデンティティの感覚は、とくに若い人たちには伝わりづらいのだなと感じました。過去と地続きにあるいまを生きている感覚を説明しようとすると非常に時間がかかる。私の祖母は戦前から日本に住んでいましたが、当時は日本人として扱われ、戦後に入ると今度は外国人に戻るわけですが、いっぽう、彼女の故郷である朝鮮半島はふたつの国に分れてしまい、どちらかの国籍を選ばないといけなくなってしまう。祖母は済州島出身なのですが、済州島と韓国は日本でいう沖縄と本州のような、少し特殊な関係性を持っているため、さらに思いは複雑になる。小さかったころの私は、彼女がまとっている空気やその佇まいに、まだ行ったこともない島の穏やかな時間を感じ取っていました。父たち二世の世代は、まさに朝鮮半島と日本の狭間にあった世代で、よく「生みの親は朝鮮半島だけど、育ての親は日本。両方の両親に愛されたいけれど、どちらにも振り向いてもらえない」と言われてしまうほど大きな葛藤がある。そして、私達三世の時代が来るのですが、日本社会で長きにわたりマイノリティーとして生きてきた上の世代を見ながら、個人と国家や民族、組織といった集団との関係性ついて考える、より客観的な視点を抱くようになりました。いま、自分のことを語るだけでもこのように時間がかかってしまう。多くの日本人が「日本人です」と言えば済む話も、私にとってはそうではなかった。アイデンティティへの問いが始まりでしたが、世の中のあらゆることにおいてもこれと同じことが言えるのではないかと思えてきました。つまり、私の勝手なイメージですが、世界は流動体のように本来切り離すことはできない。ただ、この掴みどころのない世界を人間は何とかして把握、コントロールしようと、言葉や記号によって概念づけて、区別し、細分化し、整理して理解しようと試みる。

だけど、切り離した際に必ず境界という間が生じるように、そこに齟齬や矛盾、あるいは世界の本来の有り様が見えてくるんじゃないかと思い始めました。

──「新聞紙の上のドローイング」もまた、鉛筆で新聞紙を塗りつぶしていくことで、見えてこなかった隔たりや隙間、存在が見えてくるようになっていますね。

鑑賞者は、消されていることで逆に内包された過去の出来事を個人の記憶と照らし合わせて想像してみたり、圧倒的な時間の量そのものの存在を強く感じるかもしれませんね。さきほど、より客観的な視点と言いましたが、それは今を近視眼的に解釈するのではなく、過去という長い時間を踏まえて見ていくことだと思います。作品を通して、今起こっていることもまた大きな時間のなかにあり、切り離せないものだという感覚を体験してもらえたらと思います。